Bachisio Zizi, lo scrittore delle discese fra i perché. Ad otto anni dalla scomparsa ne resta vivissima la memoria. Noi completiamo la visita alla sua bibliografia

di Gianfranco Murtas

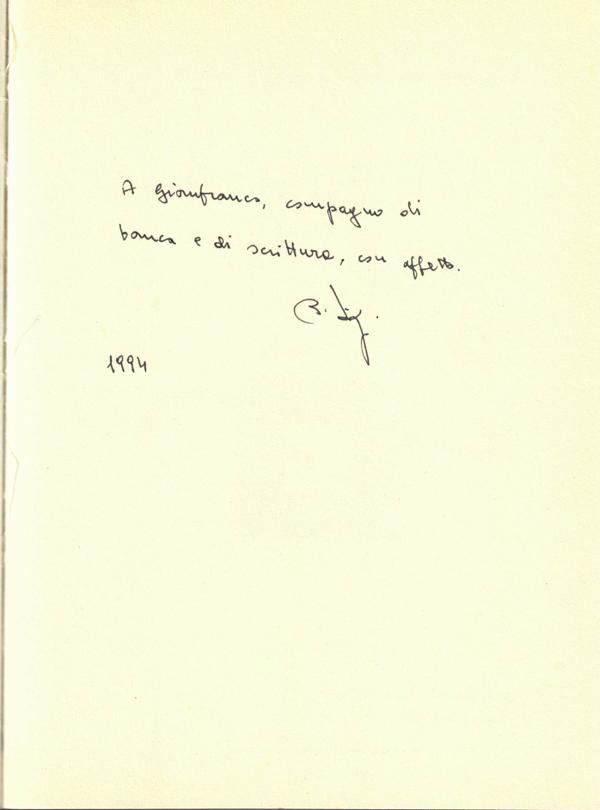

In due lunghi articoli postati, lo scorso anno, rispettivamente il 18 agosto e l’11 settembre ho cercato di dar conto delle attenzioni editoriali e dei recensori riservate alla fatica letteraria di Bachisio Zizi fra il 1968 ed il 1988 - sono giusto vent’anni -, vale a dire nell’arco temporale che comprende sette uscite: Marco e il banditismo (1968), Il filo della pietra (1971), Greggi d’ira (1974), Il ponte di Marreri (1981), Erthole (1984), Santi di creta (1987) e Mas complicado (1988). In questo mio nuovo intervento mosso sempre da una logica minimalista – offrire un semilavorato ai competenti che volessero approfondire – mi soffermerò sulla successiva produzione di tanto autore la cui assenza dalla scena del mondo avverto ancora con specialissimo dolore. Punterò particolarmente su cinque titoli che hanno costituito, ciascuno in modo diverso, nuovi eventi di cultura e di pubblico dibattito. Il riferimento stavolta è a il cammino spezzato (1994) uscito poi anche con il titolo di Il brusio dei frangivento (2003), Cantore in malas (1997), Lettere da Orune (1999), da riva a riva (2001), I supplici (2002). Spererei di poter successivamente onorare, ancora una volta, lo scrittore tanto amato insistendo sui cinque ultimi titoli che egli ha esitato, senza fragore e soltanto per soddisfare le sue più intime necessità sentimentali o esistenziali, con edizioni minori autoprodotte: Le dolenti cure (2009), La voce dell’anima. Frammenti di un discorso amoroso ricomposti da Bachisio Zizi (2009), Dialoghi a distanza (2010), Un’isola nel mondo (2011), Fughe e ritorni (2011).

Benché già trattato da me stesso in altra occasione, vorrei anche – e di più, al più presto – riproporre il regesto delle collaborazioni offerte da Bachisio Zizi ai due quotidiani dell’Isola. Sono stati alcune decine gli articoli a sua firma apparsi su L’Unione Sarda e La Nuova Sardegna, e un’altra volta ancora rimando alle direzioni editoriali di entrambe le testate l’invito ad inserire nelle collane delle loro “Biblioteche” la raccolta degli scritti del romanziere che fu anche un eccellente commentatore di fatti sociali.

Scrittore ed alto dirigente bancario, giunto nella carriera a quel certo nesso che fa del bancario un banchiere, in ultimo capo dell’Area territoriale del centro Italia del Banco di Napoli (Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise) – l’istituto nel quale era entrato, vincitore di concorso nazionale, nel 1949, prendendo servizio nella filiale di Nuoro – Bachisio Zizi ha costituto, secondo me che credo di averlo conosciuto bene, un unicum in Sardegna, almeno nel campo largo delle aziende di credito e in quello più largo ancora dei manager ed amministratori di grandi aziende private e pubbliche. Maestro di pensiero – un pensiero teso sempre alla sistematizzazione e alle coerenze – e maestro di scrittura, e quanta scrittura! nell’ufficio, maestro di parola anche, nella interlocuzione sia con la platea di quella clientela che con la banca vuole dialogare da pari a pari, con dignità e trasparenza e senza soccombenze pregiudiziali, sia con i collaboratori di vario rango e varia esperienza e preparazione, parola sempre misurata e mossa da un’intenzione morale, discutibile certamente nelle conclusioni operative – gli ordini di servizio, le stesse delibere di concessione creditizia –, ma onesta e retta per certo. Rispettato, direi in taluni casi anche temuto per il suo rigore, ammirato per la cultura vasta e la competenza economico-giuridica che, in altra situazione, gli sarebbe valsa, senza ombra alcuna, la cattedra universitaria. Ecco Bachisio Zizi visto nella quotidianità della sua presenza, con un forte senso aziendale e insieme però volto a riconoscere le ragioni… dell’altra parte, della contropartita a dirla con il gergo bancario in riferimento a depositanti o facilitati di qualsiasi forma tecnica, ma anche di quelle entità – metti le istituzioni pubbliche, rappresentative del pubblico interesse – impegnate a tracciare, naturalmente con il concorso dei soggetti privati (tali erano e sono le banche), la programmazione dello sviluppo generale...

Dice di se stesso…

Rileggo queste righe che ho appena affidato alla pagina virtuale del mio pc. Credo di esser stato chiaro nella rappresentazione della umanità prismatica dell’autore di Il ponte di Marreri, Erthole e Santi di creta, della sua umanità come io l’ho colta e capita… Ma mi viene d’improvviso l’idea di recuperare qualche riflessione che Zizi stesso ha proposto del suo sé in una bella intervista concessa a Roberto Paracchini de La Nuova Sardegna nel 1987, giusto all’indomani del proprio trasferimento dalla Sardegna al continente, alla Campania, alla direzione generale del suo Banco (capo del Servizio Credito fondiario).

Sul gioco semantico bancario-banchiere: «In questa fase della mia vita mi sento un po’ bancario e un po’ banchiere, nel senso che partecipo ai due momenti che caratterizzano l’attività dell’Istituto cui appartengo: l’elaborazione e l’attuazione delle scelte o strategie aziendali. Nella banca e nelle aziende complesse, in genere, ormai va sempre più affermandosi il concetto di collegialità nelle funzioni direttive».

Sulla conciliazione fra letteratura e ufficio: «Sono due modalità del mio essere, fra le quali credo non vi sia alcuno stacco, anzi sono convinto che una è il rispecchiamento dell’altra. Al di là di ogni giudizio di valore, ritengo di poter dire che la mia attività di dirigente bancario sarebbe stata meno creativa e meno libera senza le sollecitazioni che vengono dalla fantasia dello scrittore. Anche il mio scrivere avrebbe altri esiti se non attingesse dal mondo della banca, che è un mondo popolato di uomini che non conoscono quiete. Lo scrittore e l’uomo di banca hanno in comune il senso del tempo: entrambi vivono di futuro e nel futuro».

E ancora, smitizzando tutto (e riferendosi a Santi di creta): «Uno dei personaggi del mio nuovo romanzo è un direttore di banca, colto nel momento più delicato del suo fare: la sofferenza del decidere. Non tutti gli uomini che si affacciano al mondo della banca hanno dignità di personaggio. Molti vengono travolti dal loro fare convulso, altri, senza spessore di uomini, non riescono a distinguersi dalle cose che inseguono. Un personaggio ha sempre qualcosa di drammatico che sfida il tempo e le vicende. Forse le storie narrativamente più valide sono quelle che raccontano le cadute degli uomini ritenuti infallibili».

E di più, anche guardando alla Sardegna: «Dietro i fenomeni economici ci sono sempre gli uomini, e in una valutazione storica ciò che più dà appagamento non è tanto l’aver concorso a consolidare i patrimoni, quanto l’aver contribuito a far crescere gli uomini. L’attività economica è un susseguirsi di scambi, scambi di entità economiche, di informazioni, di idee, di culture… La mia grande soddisfazione è di essere cresciuto professionalmente e umanamente insieme a molti imprenditori con i quali ho condiviso ansie, scoraggiamenti e trionfi…».

Aiuta forse ancora a penetrare lo spirito dello scrittore-banchiere la risposta ad un’altra, ennesima domanda rivoltagli dal giornalista su come imposterebbe una conversazione con gli studenti di prima media circa i problema della nostra Isola. Dice così: «Ho appena finito di leggere il libro postumo di Fernand Braudel “L’identità della Francia”, un’opera esemplare che, partendo dalla frantumazione geografica, economica e linguistica della Francia antica ricostruisce il processo attraverso il quale si è formata una delle nazioni più compatte e più unitarie d’Europa. Io vorrei percorrere la stessa strada di Braudel, domandandomi innanzitutto se esista un’entità Sardegna, definita e definibile in tutte le sue espressioni, capace di porsi e imporsi come polo dialettico in un confronto col resto del mondo. Il libro di narrativa per quei suoi ragazzi io l’ho già scritto: è “Il ponte di Marreri”, dove “Su cumone” di Orvine si pone come un laboratorio di idee per pensare e fare in sardo».

La seconda fase della sua produzione narrativa Zizi la concluse, si sa, con… l’incidente dei Santi di creta. Querelato per diffamazione dalla famiglia che si era creduta ritratta, oltreché sulla ribalta pubblica dell’azienda leader in tutto il Nuorese, anche nelle vicende più private. Nonostante l’arte forense del suo difensore – il prof. Luigi Concas – e le perorazioni (di contenuto) sottoscritte da un largo numero di intellettuali ed artisti, il processo, anzi i processi – ché si andò in appello e anche in Cassazione – si definirono con la condanna dello scrittore e, bisognerebbe aggiungere, del libro. Uno scempio, a mio parere.

Per qualche anno Bachisio Zizi – che intensificò allora quella certa collaborazione con i quotidiani avviata tempo addietro – non pubblicò, se non Mas complicado, che era una raccolta di racconti pronti alcuni da almeno un decennio. Il suo ritorno in libreria data dal 1994. Ma intanto aveva dovuto risistemare molte cose nella sua vita. Due sopra le altre: il rientro in Sardegna per l’intervenuta messa in quiescenza, dopo quarant’anni esatti di servizio al Banco di Napoli, e le cure familiari tanto più a pro della sua carissima Maria, la moglie sposata nel 1957 e creatura di rara finezza e morale e intellettuale, per lungo tempo professoressa di lettere alle scuole superiori. Quella donna della quale così, nella citata intervista a Paracchini, aveva parlato lo scrittore: «Ho avuto al mio fianco una donna meravigliosa alla quale devo tutto, non la carriera, per la quale non mi sono mai dannata l’anima, ma il mio arricchimento interiore. Parlo di Maria, mia moglie, che, pur non avendo mai voluto saper niente del mio lavoro, riusciva a percepire dai miei cupi silenzi la pena del mio vivere bancario. In lei trovavo comprensione e una forza morale che riusciva a placare i miei crucci. Mia moglie mi ha dato molto culturalmente e moralmente. Assetati di sapere abbiamo coltivato insieme l’amore per i libri che leggevano in sintonia commentandoceli ad alta voce, mentre vagavamo per le campagne nuoresi alla ricerca di un trono di pietra dove io volevo innalzare Maria».

Una malattia senza risoluzione, poi un’altra estrema in aggiunta alla precedente, un supplizio quotidiano e lo scrittore e il direttore là, a casa e in ospedale, pronto sempre ad ogni occorrenza, ogni minuto, ogni giorno per molti anni, per dieci anni, fino all’exit del gennaio 2004, come un qualsiasi marito e familiare privo di lauree e pubblici riconoscimenti, senza potere e ricchezze, forte soltanto di sentimento… Bachisio prima di Bachisio Zizi…

il cammino spezzato…

Nel 1994 dunque la Cosarda pubblica il cammino spezzato (l’articolo è con la minuscola). Da diversi anni la sua curiosità indagatrice volgeva verso Arborea considerata quasi la cattedrale sarda degli “uomini del fare”, di quella categoria di uomini che di più l’aveva impressionato nelle frequentazioni dei lunghi anni della sua carriera bancaria. Gli uomini che alla genialità dell’intuizione (per l’indovinata collocazione negli snodi del mercato) avevano accompagnato l’abilità nella conduzione della tempistica e nella scelta delle collaborazioni. E aggiungendo valore, tramite la trasformazione, all’ambiente sociale e anche fisico del loro insediamento aziendale, avevano rimodellato se stessi, o rivelato o risvegliato un riposto nativo potenziale… Ne aveva trovato nel mondo lattiero-caseario e in quello edilizio, della sanità e dei trasporti, dell’acciaio e dell’agroindustria, del latte e della farina… Nei primi mesi del 1990 aveva pubblicato su La Nuova Sardegna sedici paginoni monografici: era stato lui, allora, a conversare, volta per volta, con un “uomo del fare” attivo in qualche territorio dell’Isola, dal meridione cagliaritano alle diverse aree del Sassarese, fra Logudoro e Goceano, passando naturalmente per le Barbagie nuoresi.

Il suo incanto, cioè la fonte delle sue suggestioni anche narrative, erano divenuti questi protagonisti della scena economica che egli cercava di rappresentare nelle complessità delle loro visioni ma prima ancora nella umiltà dei loro avvii, nel prudente avanzamento dei processi di sviluppo delle loro imprese, diverse delle quali impreziosite anche da un affaccio, per collocamento del prodotto e per fatturato, sul continente e il vasto mondo, come avrebbe detto l’amatissimo nuoresissimo Gonario Pinna.

Aprendo la serie dei suoi racconti-intervista così s’era espresso: «Un contributo alla ricostruzione e comprensione di molti eventi può venire dalla testimonianza di coloro che potremmo chiamare “gli uomini del fare”, di quei soggetti cioè che, agendo più o meno consapevolmente, hanno creato qualcosa e mutato se stessi insieme al contesto di riferimento.

«Nel nostro Paese è tornata prepotentemente alla ribalta l’impresa che, da mera entità produttiva, è venuta affermandosi come centro propulsore di tutto ciò che nel bene e nel male si concepisce e non solo in capo economico. Non vi è sapere o fare che direttamente o indirettamente non si ricolleghi all’impresa, categoria eterna nel tempo e nello spazio. Come non è possibile concepire nessuna società al di fuori della famiglia, così come non è pensabile nessuna organizzazione statuale senza l’impresa, la cui espansione sovranazionale sembra indicare una possibile via per la ricomposizione del mondo.

«Dietro le imprese ci sono gli uomini, definiti imprenditori o produttori, dando a questo ultimo termine un significato più pregnante». Quanto, dunque, poteva esserci dal “sempre” della storia anche nell’universo degli acquitrini terralbesi chiamati finalmente a trasformarsi nel giardino della Sardegna, nella fattoria delle fattorie dell’Isola convocata al suo salto d’epoca e di civiltà, dopo la grande guerra del primo Novecento e sfruttando – nel bene e nel male – le opportunità offerte dalla dittatura ormai radicatasi nella nostra terra come sul continente.

L’ “isola dei laghi” doveva diventare la Sardegna, nel sogno di Angelo Omodeo. Lombardo Omodeo, veneto Giulio Dolcetta chiamato poi a tradurre idee e piani in case e poderi, dall’Italia illuminata che sentiva la Sardegna non come un peso ma come una formidabile opportunità per la patria intera: in un processo che avrebbe dovuto essere non soltanto di interesse regionale ma nazionale s’erano convogliati da noi i capitali e le professionalità tecniche ed aziendali. La Banca Commerciale aveva fatto il suo e così quanti addetti di medio rango, amministrativi e tecnici, nelle gerarchie della Società Bonifiche Sarde (invero non senza cadute “colonialiste” di taluno, cadute riconducibili essenzialmente ai tempi di spiccata prepotenza politica), ma i sardi anche – è naturale – avevano concorso al miracolo che senza di loro, senza il loro lavoro associato in forme diverse a quello pur largamente prevalente, e tanto più all’inizio, dei braccianti padani o pedemontani del Ferrarese e del Mantovano, del Rovighese o del Vicentino, del Padovano come del Bellunese, ecc. non ci sarebbe stato… Terra di emigrazione, la Sardegna visse allora, negli anni ’20 e ’30, a pochi anni cioè dalla fine della grande guerra, che aveva visto i sardi affermarsi nelle azioni eroiche nelle province nord-orientali da cui adesso giungevano le carovane familiari dei braccianti!, l’esperienza inversa, e sia pure con limitazioni, contraddizioni e anche timori conobbe nella colonizzazione una sfida, storicamente vincente, all’atavico immobilismo…

Arborea, e prima Mussolinia (e già Villaggio Mussolini sorto sui campi desolati di Ala Birdi), s’era qualificata opera del regime, anche se non era il regime che l’aveva progettata, e opera italiana sia per il largo concorso delle maestranze continentali sia per i benefici che, nel tempo, la bonifica e le produzioni agro-zootecniche avrebbero offerto al bilancio nazionale.

Zizi guarda al disegno epocale, ma da romanziere entra nei segreti delle menti di capi e di lavoratori, entra nelle loro relazioni, entra nelle magie, ora benevole ora sciagurate, del luogo in trasformazione, del bruco destinato a diventar farfalla… e deve però partire da un tempo convenzionale. Lo trova, quel tempo originario – originario ma figlio a suo volta di un altro tempo che Giuseppe Dessì avrebbe definito cosmico –, fra le fiamme distruttive di un incendio che disperse umani e bestie, anzi bestie ed umani…

Premessa e nota editoriale

Così, in premessa, l’autore descrive (poeticamente, con arte di alta poesia) il capo alto della sua indagine:

All'origine di questa storia c'è la sacralità violata di un bosco e delle sue acque. I villaggi delle contrade vicine portano ancora i segni di quel gesto empio che ha mutilato della sua anima la terra denudata.

Nell'apparente immutabilità, il bosco era una mescolanza in perpetua germinazione, un continuo trapassare e morire di elementi per ritornare e diventare più vitali.

Il suo respiro generava la pioggia e sveleniva il vento saligno, gli uomini lo scrutavano come un oracolo per leggervi i presagi.

L'incendio, castigo del cielo o rigurgito degli inferi, era divampato improvviso; le fiamme divoratrici serpeggiavano avide tra le eriche e i lentischi, senza sollevarsi.

Soffiava un vento caldo e il giorno si confondeva con la notte: il sole si era disfatto.

La gente dei villaggi vicini sentì che doveva mettersi in salvo, ma non c'era un luogo che potesse accoglierla. Venne la pioggia e i vapori rossastri gettarono lo scompiglio. Toccò alle bestie trascinarsi dietro gli uomini annientati da quel presagio di fine.

Nel cielo si addensavano nuvole nere di fuliggine, mentre un lezzo di morte gravava sugli abituri dei villaggi senza vita.

Nel grande caldo del rogo si era dissolto tutto, perfino il tempo. Qua e là, tra dune spente di cenere e di sabbia, comparivano ristagni limacciosi scossi dal ribollio dei gorghi e dei risucchi.

Dalla catastrofe uscirono nuove mescolanze di elementi, ma l'acqua restò irrimediabilmente scissa dalla terra, che non poté generare più niente.

Passarono gli eventi, e i figli non avevano ancora trovato l'approdo cercato dai padri. Fiaccati dalle febbri, col sangue avvelenato dai miasmi delle paludi, i fuggiaschi vagavano di luogo in luogo, dando inizio ogni volta a qualcosa che non giungeva mai a compimento. D'estate andavano scalzi, con povere mantelline sulle spalle per difendersi dai brividi della febbre, sempre in agguato. S'improvvisavano mercanti di terraglie, di giunchi e di canne, accolti ovunque con sospetto per la fama che li perseguitava.

Nel tempo che seguì, i superstiti tornarono nei villaggi abbandonati in quella fuga iniziata nel terrore. Ogni stirpe ritrovò la casa dei padri, con i muri e i tetti devastati: non c'era più traccia della vita che vi si era dipanata quando ancora il cielo era vicino alla terra e il sole non si lasciava dietro deserti. Allora le acque erano pure e l'aria non impregnata di umori maligni. Fu immane fatica pensare e fare qualcosa che avesse un senso in quella desolazione.

Gli anziani parlavano del bosco, la sera, indicando la landa con le sabbie che sembravano tumuli cimiteriali e le acque immote delle paludi. Accennavano anche alla dissennatezza dei porcari, che si diceva avessero stanziato sulla fascia erbosa, in riva al mare, ma la tragicità dell'evento non poteva essere immiserita col richiamo di quei poveri idioti. L'incendio doveva restare nel ricordo un'ecatombe di elementi in dissidio fra loro.

Gli uomini avevano assunto la stessa inerzia che gravava sulle cose: se ne stavano sul limitare delle case ripulite, con un'assenza che li esiliava dagli altri e da se stessi. Non li scuoteva neanche il vento, che pure temevano. Tenendosi la testa tra le mani, con i gomiti puntati sulle ginocchia, si lasciavano disseccare insieme alle pietre e a tutto ciò che si sollevava dalla terra.

Tra una febbre e l'altra, seguivano stancamente le bestie fameliche, capre e pecore, non maiali, per l'antica maledizione scesa sui porcari. Il mare non cedeva più niente, era sempre rabbuffato, e la landa restava un luogo temuto. Si raccontava di voragini e dirupi, di bestie e pastori che non avevano fatto più ritorno. Qualche temerario, sfidando divieti e scomuniche, attraversava ogni tanto il deserto maledetto, addentrandosi fin nelle più remote profondità. Erano i canestrai che a dorso d'asino, col falcetto in pugno, cercavano le giuncaie guazzando tra le paludi. Caricavano le grosse fascine e ricomparivano nel villaggio col viso stravolto dalla fatica. Ogni volta si sentivano chiedere qualcosa sull'antico bosco e loro parlavano di sabbia, di acque morte e del sole che ardeva come un incendio.

Andavano di paese in paese, poi, a offrire i loro canestri.

- Fatti con i giunchi del bosco, - ripetevano a ogni angolo di strada, portandosi dietro i guadagni di quel povero commercio.

Ma subito riprendeva a soffiare il vento devastatore e loro chinavano ancora la testa raggomitolati sulla soglia della casa. Quando l'aria s'intiepidiva, i brividi annunciavano l'arrivo della febbre e dei deliri.

Gli orfani del bosco continuavano a raccontare la storia dell'incendio: con le mani levate al cielo, imploravano che qualcuno desse moto alle acque e ricomponesse gli elementi dei primordi.

Ecco poi la nota editoriale nel risvolto della sopracopertina che richiama, con rapide pennellate, e la galleria dei personaggi e la trama degli eventi che hanno loro a protagonisti e comprimari: i tanti di lato e di seguito agli “uomini del fare” venuti da fuori:

Ciò ch'è più grande in una grande cosa è sempre l'inizio, e questo romanzo racconta gli albori di un cammino che non si è compiuto.

Protagonisti della storia sono una terra di confine abbandonata e le acque che la fecondano e la fanno divenire patria di cercatori accorsi da ogni dove. Vi è contiguità fra le virtù dei grandi personaggi e l'eroismo silenzioso degli umili. È uno stare insieme che nasce dalle cose nelle quali ciascuno cerca le proprie certezze. L'isola che fa da sfondo alle vicende non ha un nome, ma è riconoscibile nel suo risentito isolamento.

Questo è anche il romanzo in cui irrompe il capitale, non come entità da demonizzare o santificare, ma come protagonista indiscusso che muove passioni e ragioni. Uomini di Stato e banchieri famosi, costruttori di dighe e bonificatori di paludi, spalatori di dune e piantatori di vigne, pur lontanissimi uno dall'altro per indole e fortuna, appaiono tutti ugualmente in balia di quest'estrosa divinità.

I personaggi del libro però lottano accanitamente per non perdersi. A Valerio Darvo, uomo di azzardi e di sfide, nel cui destino c'è sempre un sogno o visione, fanno da contrappunto i coloni esiliati nelle lontananze dei poderi, e le donne, protagoniste anch'esse sia che assistano all'agonia dei casati nei fatiscenti palazzi di Castello, sia che mungano le mucche nelle stalle.

E i frangivento col loro brusio ricordano l'epopea dimenticata o rimossa del Cammino spezzato.

Il brusio dei frangivento

È nel 2003, vale a dire quasi dieci anni dopo la sua uscita nelle edizioni Cosarda, che il Cammino spezzato vive una sua seconda stagione: lo vive con il titolo Il brusio dei frangivento nella collana, curata da Manlio Brigaglia, “La Biblioteca della Nuova Sardegna”. Altra è, dunque, la scheda editoriale, anzi la doppia scheda editoriale che accompagna il lavoro, così nel risvolto della nuova sopracopertina e così in apertura dell’impaginato. Nonostante le inevitabili ripetizioni pare utile riprendere entrambi i testi:

Il brusio dei frangivento è il titolo che Bachisio Zizi ha scelto per questa seconda edizione del libro che nella prima, del 1994, era intitolato Il cammino spezzato. Il cammino spezzato è quello d'un grande progetto, realmente esistito, interrotto dall'accumularsi di interessi locali e grandi strategie nazionali: la trasformazione della Sardegna nell' “Isola dei laghi”, secondo l’intuizione dell'ingegner Angelo Omodeo. Di quel progetto si realizzarono solo le prime due fasi: l'accumulazione dell'acqua grazie alla diga del Tirso, che diede vita a quello che era, negli anni Venti del Novecento, il più grande lago artificiale d'Europa e la bonifica di un vasto tratto di terra desolata nel punto in cui il fiume sbocca nel Golfo di Oristano.

Nacque così Mussolinia (oggi Arborea), popolata di coraggiosi coloni “continentali” ma anche sardi, che doveva essere il punto di partenza per un programma di bonifica integrale da estendere a tante altre zone dell'isola. L'esperimento di Mussolinia, guidato dall'ingegner Guido DoIcetta, non andò oltre le case del nuovo borgo e le quadrate misure dei campi, segnati dalle catene di eucaliptus frangivento. Le lotte interne al fascismo sardo, lo scontro con gli interessi dei proprietari terrieri, la più grande guerra scatenata nel paese intorno alla cosiddetta bonifica integrale vanificarono la fatica dei pionieri di Mussolinia.

Il cammino spezzato raccontava questa vicenda nella quale "gli uomini del fare” – come Zizi chiama in questo e in altri romanzi i protagonisti di un impegno costruttivo, «che in Sardegna sono eroi per il supplemento di fatica che comporta» — sono chiamati con nomi di fantasia, ma è vera la vicenda di molti personaggi, piccoli e grandi (ci sono i tecnici, i coloni e le loro donne, ma anche l'economista Beneduce e il banchiere Toeplitz): e sullo sfondo una storia “accaduta”, il cui ricordo ancora brucia sulla pelle degli uomini che l'hanno fatta e sopravvive nella memoria collettiva dei “fondatori” di Arborea.

Il brusio dei frangivento è anche oggi la musica vegetale di quel ricordo.

Un’altra premessa per un pubblico più largo

Così invece nella nuova premessa al libro:

Raccontare la storia partendo dall'acqua o dalla sua dissipazione è uno dei percorsi in cui si è avventurato Bachisio Zizi con questo suo romanzo, pubblicato per la prima volta nel 1994 con un altro titolo, il cammino spezzato.

Le civiltà nascono e prosperano su terre solcate da fiumi. Il libro racconta l'epopea dimenticata o rimossa di uomini che hanno attraversato deserti e solitudini per dare perennità alle acque della Sardegna. I luoghi che fanno da sfondo alle vicende non hanno un nome, ma sono tutti riconoscibili nel loro risentito isolamento, così come i protagonisti, tutti costruttori di mondi, «uomini del fare» come li chiama Zizi: a loro, alle saghe disperse di chi ha tentato di strappare la terra al deserto e la Sardegna alla penuria e alla fame, ha dedicato una parte dei suoi dodici romanzi, scritti a partire dal 1968, quando il romanzo d'esordio, Marco e il banditismo, fu salutato da un lettore della finezza di Michelangelo Pira come la nascita d'un narratore appartato, fuori dalle combriccole e dalle mode – «uno scrittore alla macchia», scrisse.

Il brusio dei frangivento è un romanzo storico, nel senso che sono storici i luoghi e le persone di cui si parla, anche se col nome cambiato: intorno alla nascente Mussolinia (oggi Arborea) ruotano in quel finire degli anni Venti e quell'inizio degli anni Trenta personaggi come il grande "padre" del progetto sardo, Angelo Omodeo (qui chiamato Pietro Orione), il realizzatore della bonifica di Ala Birdi, Guido Dolcetta (qui Valerio Darvo), gli occhiuti custodi del potere politico ma soprattutto del capitale finanziario che stanno a Roma o a Milano (il Polacco, che è il banchiere Toeplitz, e Monetti, che è Alberto Beneduce, il dettatore dell'economia fascista). A loro fanno da contrappunto i coloni portati dalla Padania in una terra difficile e le loro donne, protagoniste anch'esse sia che assistano (come le mogli dei capi del progetto) all'agonia dei casati nei fatiscenti palazzi del Castello cagliaritano sia che mungano (come le mogli dei coloni, instancabili anch'esse) mucche nelle stalle.

Mussolinia-Arborea è il teatro principale del racconto. Ci sono le case del centro, con il municipio, il dopolavoro, il bar animato dalle feste, e ci sono i poderi nei campi squadrati da vie perpendicolari, dove i coloni "continentali" ritrovano il gusto dell'andare in bicicletta: e c'è la "torre dei pipistrelli" ultimo ritrovato tecnologico per la guerra contro la malaria, e ci sono i frangivento chiamati a proteggere le colture e la salute.

Ma la narrazione si distende oltre i confini del villaggio: ci sono i crucci dei regnanti (la figura del piccolo re d'Italia si muove nella prima pagina, che racconta il giorno dell'inaugurazione del nuovo borgo), la malinconia della nobiltà decaduta arroccata nell'alto di Castello in vista del grande mare e ci sono i possenti eventi della storia, che s'intrecciano con le vicende dei coloni impegnati faticosamente a stare in comunione con la terra e a farle generare la ricchezza nascosta.

Ma il libro racconta anche le battute d'arresto e le cadute di un'ascesa che sembrava irresistibile: il progetto di Orione-Omodeo di fare della Sardegna "l'Isola dei laghi" ostacolato dagli interessi di proprietari terrieri assenteisti collegati in filo diretto con i potenti della politica romana, si ferma sulle rive del golfo di Oristano. La genialità di Orione sembra incomprimibile. Dalla Russia, dove costruisce laghi vasti come mari, scrive a Darvo ferito negli affetti... La grande avventura è finita. Niente va più per il suo verso, le cose sembrano rivoltarsi e Darvo-Dolcetta abbandona, anche se sente la sconfitta come un'onta. Va via in punta di piedi... Del suo sogno, della sua visione restano solo il villaggio e la terra che ha risanato. Dell' "Isola dei laghi" si perde anche il ricordo. Ma i frangivento, con il loro brusio, continuano a raccontare la storia di un cammino che non si è compiuto e il coraggio degli uomini che lo hanno costruito.

Cantore in malas

Prossimo per anno di uscita – è il 1997 – ed editrice la stessa Cosarda è Cantore in malas, un libro difficile da penetrare nei suoi percorsi ed a cui forse è mancato un supporto divulgativo adeguato al merito.

In copertina un olio su tela di Alfred Sisley, il volume è articolato in tre parti, composte rispettivamente da dieci, tredici e undici capitoli. Elencati in serie di numeri romani quelli della prima e della terza parte, è soltanto ai capitoli della parte centrale che l’autore assegna un titolo (che è insieme suggestivo e allusivo): “I nomi delle cose”, “Ascendenze”, “I tesori della cava”, “Miserie speculari”, “Sussulti metafisici”, “La fuga dalla terra”, “Convivi”, “Saggi e folli”, “Testi sacri”, “I ponti dell’attesa”, “La morte tabulare”, “Il canto del cuculo”, “Il ritorno della parola”. Meriterà tornarci.

La nota editoriale e le introduttive confidenze dell’autore

Ma intanto ecco la nota editoriale presente nel retro della sopracopertina:

Con questo libro Bachisio Zizi riprende temi a lui cari, ma con una radicalità che fa pensare alla stesura di un atto finale. C'è ancora il paese ma, svuotato dei suoi valori, sembra l'ombra di se stesso: il suo linguaggio, orfano delle metafore vive, non agisce più da lievito dell'invenzione; i superstiti che vi dimorano parlano in continuazione, più che mai spaesati con quei motti che si ripetono e quel ridere senz'allegria per commentare il nulla.

Ci sono anche gli uomini del fare, in fuga per inseguire i finti paradisi dove i metafisici si muovono con la superbia e la protervia di chi è convinto di aver detronizzato Dio.

Con la divinizzazione del denaro si è messo in moto un processo di sradicamento dalla realtà, al culmine del quale emerge una figura umana senza sedimenti di passato, capace di sottrarsi a ogni giudizio empirico che ricordi le meschinità creaturali. Così, il denaro, libero dalla spregevolezza superficiale, diventa un protagonista con un impulso verso il tutto e un potere crescente nei confronti delle cose. Il narratore, in bilico tra confessione e racconto, si fa interprete di questo dramma senza dolore, dando voce alla pluralità dei mondi che le ridescrizioni monetarie tendono ad appiattire.

Al libro è stato imposto un titolo "stravagante" nel quale tuttavia si rispecchia un altro dei temi di fondo che compongono l'intreccio dei percorsi narrativi. Quel "Cantore in malas" è un diverso, guardato come un sovvertitore di regole. "Malas", più che la connotazione di un contenuto, è un esorcismo lanciato dalla comunità per difendere la mortifera quiete in cui è sprofondata. Tutto sembra legittimarsi nel comportamento del "Cantore" che non conosce misura con le sue verità troppo gridate.

A parte la ricchezza dei contenuti, il libro s'impone per lo stile narrativo, che si conserva limpido ed essenziale anche quando si sperimentano ardite sintesi di linguaggi.

Questa è invece la premessa al libro, chiaramente della mano dell’autore, e da cui la precedente nota è parzialmente estrapolata:

I testi raccolti in questo volume dovevano costituire una traccia o la prima stesura di un lavoro di più ampio respiro che non ha potuto avere compimento. Dare ragione di ciò che ha impedito di passare dall'abbozzo all'opera finita è impresa ardua, se non altro perché occorrerebbe entrare nei meccanismi della scrittura per cogliere il senso degli arresti e dei ripensamenti che in genere accompagnano l'attività di un autore. Interessa dire, piuttosto, che una casuale rilettura di quegli appunti, rimasti per anni sepolti in un angolo di computer, ha portato al convincimento che essi non potevano avere ulteriori sviluppi. Da qui la tentazione di riversare il tutto in un libro, quasi per dare conto di un processo narrativo che ha una sua peculiarità proprio per questa incompiuta compiutezza.

Al centro del libro c'è la vicenda di un io narrante che, in bilico tra confessione e racconto, parla delle patrie perdute e del disagio del vivere che non è solo suo. Le persone e i personaggi ch'egli incontra nelle sue transumanze di nomade senza più una terra, fanno mondo, ma è un mondo in cui non riesce più a riconoscersi, forse per quell'esasperato bisogno di verità che porta a un'uscita da sé. Tenta di trovare un qualche rapporto fra le latitudini geografiche e umane delle sue peregrinazioni; ma proprio quando tempo e spazio sembra possano diventare intercambiabili, le distanze tra l'uomo e il suo simile si fanno abissali. Ostinatamente, questo narratore penitente vorrebbe fuggire le ridondanze e i rumori che distruggono le cose e la carne, ma la purezza delle origini e il silenzio che fa tacere la chiacchiera riesce a trovarli solo nei laboratori nascosti negli abissi della terra, dove però ci sono solo simulazioni della vita.

Il libro è attraversato da una rete di percorsi che, direttamente o indirettamente, confluiscono nel grande tema della trasmutazione. Con l'irruzione sulla scena dei "metafisici" e degli "speculari" prende corpo la ridescrizione del mondo attraverso le metafore monetarie. La "spiritualizzazione del denaro", predicata e vissuta in quei due universi, conduce alla rivincita dell'astratto sul concreto. È un processo di sradicamento dalla realtà, al culmine del quale emerge una figura umana senza sedimenti di passato, purificata nella sua innocenza e capace quindi di sottrarsi al giudizio di qualsiasi tribunale dove la presenza empirica gli ricorderebbe le meschinità creaturali. Così, nella narrazione, il denaro, libero dalla spregevolezza superficiale, diventa un protagonista privo di qualità proprie, ma con un impulso verso il tutto e un potere crescente nei confronti delle cose.

Al libro è stato imposto un titolo che può apparire stravagante, nel quale tuttavia si rispecchia un altro dei temi di fondo che compongono l'intreccio dei percorsi narrativi. Quel "Cantore in malas" è un diverso, guardato come un estraneo perché sovvertitore di regole. "Malas", più che la connotazione di un contenuto, è un esorcismo lanciato dalla comunità per difendere la mortifera quiete in cui è sprofondata. Tutto sembra legittimarsi nel comportamento del "Cantore" che non conosce misura con le sue verità troppo gridate. Quando il diverso viene messo a tacere, non importa come, cessa ogni frizione, ogni conflitto e anche il tempo, non più concitato, riprende a distendersi nella sua immota eternità, dove anche i lamenti dei portatori di urgenze si spengono inascoltati.

Se è vero che ogni opera di narrativa è pur sempre un progetto di senso che attende il lettore per acquistare compiutezza, Cantore in malas lo è proprio per quel suo essere abbozzo comunicativo che riesce a suggerire anche ciò che non dice.

Ho come l’impressione che Cantore in malas – premiato nella categoria “speciale” al Premio Dessì (letterario nazionale) nella sua edizione del 1998 – sia il libro più intimo, più personale e confidenziale di Bachisio Zizi che nel suo presente riapre una dopo l’altra le porte di un’infinità di stanze – le stanze della sua vita –, quelle povere del paese praticate nell’infanzia, quelle ricche degli uomini d’affari incontrati, tanto più in continente, negli anni dell’alta direzione del suo Banco. La povertà dell’età verde è una ricchezza riscoperta, un potenziale generativo colto in pienezza forse soltanto in età matura, nel vasto mondo dei meridiani e paralleli. C’è anche l’ospedale a cercare di dar rimedio a certi suoi mali e c’è la visita in Russia, una delle tante compiute fra la Moscova e la letteratura, il Cremlino e la proiezione in Siberia, nelle evocazioni di Bachisio; c’è il letto condiviso con padre, c’è il suo mutismo di bambino ed adolescente (che sarà però una costante, magari meglio governata, nell’età adulta, la difficoltà di sintonizzarsi con i chiacchieroni, ci sono i registri della madre aggiornati nel segreto della camera domestica, c’è Franziscu, c’è Nenneddu padre di undici figli e capraro di Totoi che irrompe per chieder consiglio (il consiglio del direttore di banca e per il miglior investimento!), c’è Barbara naturalmente, sempre Barbara, necessaria Barbara, c’è la casa di Calagonis, ci sono Volani il metafisico e padreterno e Ghidelli il responsabile finanziario «al cui sapere e volere è subordinata ogni intesa sulle questioni che discutiamo», l’uomo dalla formazione americana e dalla esperienza intercontinentale, universale anche lui…

Due capitoli fra gli altri trentadue

Cantore in malas è una magnifica raccolta di pagine dell’anima, non soltanto della mente, della memoria. Bachisio Zizi elabora e rielabora, la fatica del suo esistere è qui, nell’elaborare e rielaborare i percorsi compiuti nel paese, nella Barbagia che è un universo anch’essa, nel basso Campidano, a Cagliari e nel suo entroterra vissuto per trent’anni, nella campagna dirimpetto al mare…

Vien da richiamarla qualcuna di queste pagine. Ci provo ora con il capitolo IX della prima parte:

Ciò che vado rimuginando appartiene al mio presente, ma è come se fosse già un passato, per i nuovi eventi che incalzano. Ho appena confidato alla conca una pena che non riusciva a trovare conforto. Ora ne posso parlare con distacco, come se stessi rievocando vicende che riguardano altri, non me. Sarò processato da un tribunale con l'accusa di aver offeso con un mio libro la memoria di persone estinte alle quali mi hanno legato sentimenti di affetto.

Anche il male della scrittura mi viene dal paese. Allontanandomi dagli avi narratori di contos, le mie storie le ho volute affidare alla rigidità di una forma, convinto che solo ciò che è fissato nella scrittura possa dare pienezza di senso alla parola. M'è rimasto il rimorso più che il ricordo di quella trasgressione e ho subito e subisco come un castigo i fraintendimenti e le incomprensioni che m'inseguono fin dal mio innocente debutto...

Nella casa del paese, mia madre e mia nonna, dopo aver discusso tutta una notte, decisero di affidare alla mia incerta scrittura di ragazzo la lettera da indirizzare a una zia che pareva dovesse perdersi con un "pestatore di ferri", un fabbro forse, al quale scandalosamente si era legata, ignorando i consigli della madre e della sorella. Seduto al tavolo della nostra cucina, traducevo le esortazioni accorate e le minacce che le due donne gridavano. Mi sforzavo di dare forma a ciò che ascoltavo, mettendoci del mio per rendere più chiari i concitati discorsi delle mie ispiratrici. Senza curarmi delle ragioni e dei torti, mi lasciavo condurre dalla scrittura, che andava per simboli, come nei racconti dei miei avi. Ogni tanto dovevo leggere quello che avevo scritto, e le donne restavano perplesse non trovando traccia delle dure espressioni che ciascuna aveva suggerito. Convenivano però che andava bene anche così e continuavano a dettare, tenere quando si appellavano agli affetti, furenti quando predicevano il futuro che attendeva la zia ribelle. Stavo scrivendo la storia di un amore contrastato o di un capriccio e m'immedesimavo nella parte di ogni protagonista, anche in quella di un parente acquisito nella cui casa trovavano rifugio i due amanti. Volevo bene a quella zia fuggitiva, mi piaceva l'allegria che portava ogni volta che rientrava in paese, carica di doni per tutti.

— Né in vita né in morte, — fu la minaccia conclusiva dettata da mia nonna per il parente acquisito.

Dalla lettera venne fuori una storia vera e inventata allo stesso tempo. Con la mia scrittura avevo trasfigurato senza negarle le verità di mia nonna e di mia madre, rendendo un po' di giustizia anche ai due amanti contrastati che lessero la lettera piangendoci sopra. Il parente che mia nonna aveva voluto esiliare dal suo affetto per la vita e per la morte si mostrò offeso. Voleva sapere chi era l'autore della lettera, ma non ottenne mai risposta. Indignato diceva ogni volta che chi aveva scritto non era ispoddicau, dando a malincuore un riconoscimento all'abilità delle mie dita.

Ho continuato a scrivere così, mediando tra realtà e invenzione, senza mai tradire ciò che sentivo.

Guardando l'orizzonte che si dischiude nella valle ho vinto ogni paura e ora penso con distacco alla mia penosa vicenda. Del processo che mi attende riesco a prevedere il possibile svolgimento e anche l'esito. La scrittura mi ha insegnato a orientare la mia freccia del tempo: anch'io, come i metafisici, ho le mie Tokyo e le mie New York.

Con questo decimo capitolo che riporta al travaglio emotivo, allo strapazzo esistenziale addirittura, del processo a lui intentato con l’accusa di diffamazione dei Guiso Gallisai nuoresi, Zizi chiude la parte introduttiva del suo libro:

Mi ritrovo per la quinta volta in questo triste caseggiato dove tutto è al di fuori del tempo, nonostante le impazienze e la fretta di quanti sfilano nei corridoi segnati da porte chiuse le cui targhe indecifrabili scandiscono i misteri dei ritmi giudiziari.

Sono stato chiamato a rendere conto delle mie emozioni, a dire l'indicibile, a difendere l'essere e il niente, estremi di un gioco dell'anima dove mi sono perduto per ritrovarmi. L'accusa è di aver scritto un libro infamatore.

Vorrei non vedere e non sentire, estraniarmi e attendere, pronto a espiare qualsiasi castigo mi venga inflitto, ma devo subire la violenza delle forme che dandomi facoltà di difesa impone la mia presenza.

Tutto è doppiamente vero, ogni circostanza, ogni supposizione è e non è a seconda di chi la propone o la nega. La parte lesa elenca puntigliosamente i tratti dei personaggi che ho inventato nei quali ritiene d'identificarsi. Il povero libro, smembrato e stravolto, è ridotto a un cumulo di parole informi, non ha più un'anima né un senso.

Le mie udienze cadono sempre alla fine della giornata processuale per la precedenza che occorre dare agli imputati in stato di detenzione; devo attendere ore e ore nel corridoio delle porte chiuse, andando avanti e indietro o sostando su una rude panca per dare sollievo ai piedi doloranti. Le attese sono peggio di una tortura: mi sento svuotato di ogni volere, incapace di pensare e di sentire, perfino di ricordare gli eventi che mi hanno condotto in questo luogo. Se custodissi i segreti di un delitto, la mia confessione la griderei pur di recuperare un barlume di coscienza.

Qualche passante frettoloso mi rivolge un cenno di saluto, ma al mio istupidimento i fuggitivi appaiono simili nei gesti e nelle fisionomie; a malapena riesco a distinguere gli avvocati che, sicuri nelle voci, vanno anche loro non si sa dove, portandosi dietro le nere toghe svolazzanti. Nel corridoio gravano ombre sempre più fitte. Sono solo. Barbara non è con me. La sua assenza la comprendo e mi sfugge allo stesso tempo, come il mistero di queste porte chiuse. Per un eccesso di sensibilità lei fugge i luoghi di dolore. Non cura gli infermi, non visita i carcerati e non seppellisce neppure i morti. Trasgressiva di ogni precetto comandato, sconta la sua misericordia soffrendo in silenzio i dolori del mondo. Questo processo l'ha allontanata e avvicinata a me, con dissonanze e lacerazioni rese più acute dai nostri silenzi.

Attende anche la parte lesa con i suoi testimoni, su un'altra panca lontana dalla mia; non riesco a distinguere nessuno, mi giungono le loro voci però, stravolte dalla lontananza.

È molto tardi quando vengo introdotto nell'aula e sento lo stesso sfinimento dei giudici che prima di me hanno dovuto processare ladri, truffatori e prostitute, le cui condanne o assoluzioni sono dettate dalla casualità più che dalle regole di una scienza esatta.

Anch'io ho i miei testimoni, tutti famosi per scienza e coscienza. Sfilano uno dopo l'altro, ma sono fuori posto in quest'aula dove tutto s'immiserisce. Parlano di sé e degli altri: dell'universo immaginario, della casa dell'essere, dell'autore creatore... I giudici però vogliono fatti, circostanze, nomi: le parole di questi generosi difensori si spengono incomprese, come fuochi fatui.

Le circostanze e i nomi li portano i testimoni d'accusa.

— Il movimento della testa, lo sguardo, la statura... nessun dubbio, è la stessa persona...

Il gioco delle analogie e connessioni rende tutto uguale a tutto, la notte non si distingue dal giorno e il nero è identico al bianco. Il libro non esiste più, i suoi frammenti danno vita a un livido mostro che mi divora. Non riesco a sollevarmi dal mio annientamento.

— Se vi è somiglianza vi è offesa, - gridano implacabili i miei accusatori e io vorrei trovare qualcuno che mi aiuti a uccidere il mostro, a restituire al libro i sentimenti di cui si è nutrito, a ricollocarlo nel suo tempo e nel suo spazio.

Il giudice, distaccato e indecifrabile come le tavole delle sue leggi, mi chiede cosa ho inteso dire con certa parola, con un certo riferimento di luogo o tempo. Non riesco a dare una ragione di ciò che ho scritto: mi accade spesso di stupirmi alla lettura di un mio libro, i cui contenuti mi appaiono lontani da ogni mia capacita e da ogni mio proposito. Mi sento come quel fratello di mia madre che prediceva gli eventi e parlava lingue a lui sconosciute, quando era assalito dalle visioni. Ogni volta ne usciva tramortito e non ricordava più niente. Dovettero chiamare un prete per liberarlo dal suo male. Il processo mi appare un luogo di esorcismi. Ma io non voglio uscire dalla mia possessione, anche se mi strema, come stremava quel mite parente.

Rispondo al giudice che non importa ciò ch'io ho inteso dire o fare, conta ciò che volta a volta dicono i personaggi quando entrano in rapporto con chi ne segue le vicende. Dovrei tornare alla valle per ritrovare le emozioni che hanno dato vita al libro non riducibile a una tabella di nomi e di dati utili a computare i miei torti e le mie ragioni. Al di là delle parole scritte, una pietrificazione di sentimenti, ci sono i travagli e le sofferenze attraverso le quali quel mondo è stato evocato.

Nel tempo della scrittura non sono mai stato solo, neanche quando le necessità della vita mi hanno esiliato dalle cure e dagli affetti. Di notte e di giorno ero con i miei personaggi: io dentro ciascuno di loro e loro dentro di me. Solo mi sono trovato quando sono uscito dalla mia possessione; i personaggi hanno continuato a vivere le loro vicende, estraniandomi, come se mai ci fossimo appartenuti.

Non riesco a odiare nessuno, né provo risentimento per i miei accusatori, che sono dilaniati più di me e soffrono di un male antico che nessun tribunale può medicare né risarcire. È come se essi tentassero di sostituirsi ai personaggi del libro di cui fanno scempio, ma non hanno un ruolo, non possono averlo: la loro pena forse nasce da questa consapevolezza.

I personaggi mancati del libro sono rimasti nella valle, in attesa che la pietà di un autore li innalzi a una qualche compiutezza. Nessuna valle può accogliere gli eredi offesi e nessuna pietà d'autore potrà dare mai loro un ruolo che li sollevi dal rancore che li consuma. Faccio uno sforzo a distinguerli: sono simili in tutto, nei tratti del corpo e dell'anima e nella solitudine in cui sono sprofondati.

— Ha voluto recare offesa alla memoria di qualcuno? - chiede ancora il giudice.

— Amo i miei personaggi, - rispondo e vorrei soggiungere che nella mia finzione possono riconoscersi infinite realtà senza che nessuna abbia medesimezza con ciò che ho raccontato. Non riesco a dire altro perché uno dei molti avvocati legge un elenco di frasi che ha stralciato dal libro, in ciascuna delle quali sarebbe evidente l'intento diffamatorio.

Quei nomi con i loro predicati che si torcono nei modi e nei tempi più disparati li ho scritti io certamente, ma potevano essere stati scritti da chiunque altro. Nell'arido elenco dell'avvocato manca l'ineluttabilità che hanno le parole nel loro combinarsi. Quante volte nella valle ho dovuto ascoltare i personaggi che, ribellandosi alle mie rappresentazioni, hanno suggerito la ricomposizione di un enunciato e perfino l'uso di un diverso segno d'interpunzione! In questo tempio delle procedure dovrebbe essere facile fare intendere che nella scrittura la forma è essa stessa sostanza. Lette così quelle parole non significano più niente, sono macerie del senso che ho dato ai discorsi dai quali sono state stralciate.

I fatti da giudicare sono sempre più labili, è come se non avessero consistenza: e non vi sono precedenti. I giudici, perplessi, tentano una conciliazione, come impone la procedura, ma la parte lesa è furente, pretende giustizia e la grida, per ridare la pace ai morti diffamati. C'è anche la pretesa di un indennizzo monetario per il male subito. Il senso di questa messinscena giudiziaria forse è tutto qui.

Sono ricaduto nell'istupidimento che avevo nel corridoio delle attese; il giudice mi chiede se ho da fare dichiarazioni e io riesco solo ad allargare le braccia, facendo un segno di diniego con la testa.

— Neanche difenderti sai!

Mi sembra di udirla rimbombare nell'aula la voce minacciosa di mio padre che ripete sconsolato la stessa frase con la quale aveva tentato di scuotermi quando, ragazzo, ero stato accusato da Monnino di avergli rubato una pecora. Anche allora c'erano i testimoni che ricordavano il colore della giacca, la foggia del berretto e la statura, inconfondibile anche se c'era la nebbia. Non ero mai stato nel luogo del furto, che non avrei neppure potuto concepire, ma la perentorietà delle accuse di Monnino mi aveva reso incapace di proferire parola, come ora mi accade.

La sofferenza che ho colto nei giudici, durante le interminabili udienze, è stata sciolta in poco tempo nella camera di consiglio. È tardi quando leggono affrettatamente il loro verdetto: non hanno avuto bisogno di discutere ciò che avevano già deciso affidandosi alla legge delle statistiche. Ancora una volta mi perdo nella confusione delle lingue che regna in questo luogo.

Non sento né mi sforzo di ascoltare. Che sono stato ritenuto colpevole lo capisco dalla indignata protesta del mio avvocato il quale mi conduce per altri corridoi fino a una lontana cancelleria, dove mi fanno firmare un foglio per l'appello. Il processo continua...

Fedele allo spirito di Calagonis, sento il bisogno di intentarlo io il processo a me stesso, non per ciò che ho scritto in questo innocuo libro, ma per come è passato il tempo del mio vivere con le dissipazioni, le fughe e le piccole grandi viltà che possono avermi allontanato dalla mia natura, alla quale forse non sempre sono stato fedele.

Un processo per capire, per arrivare a un'altra conoscenza che non sia solo della mente che ragiona...

Non ho un'idea del percorso che devo compiere. Mi muoverò secondo il modello probabilistico che i sapienti chiamano passeggiata a caso. Lo schema è semplice, un gioco quasi: si tratta di far scorrere su una tavola chiodata piccole sfere, la cui distribuzione tra chiodo e chiodo dà fondamento al principio di scienza che se n'è ricavato.

Il punto di avvio può coincidere con uno qualsiasi dei luoghi della mia esistenza. I percorsi me li indicheranno le piccole sfere del mio ricordo, che secondo la legge delle statistiche dovrebbero cadere con maggior frequenza nella parte mediana in cui si rispecchia l'intero universo chiodato.

Lettere da Orune

È del 1999 ed è pubblicato dall’editrice nuorese Il Maestrale, nella sua collana “Narrativa”, Lettere da Orune, decima opera editoriale di Bachisio Zizi.

L’esergo (tratto da Il mantello di Arlecchino di Michel Serres) è impegnativo già di suo: «Uscite dalla biblioteca per correre all'aria aperta; / se rimanete dentro non scriverete mai / altro che libri fatti di libri… / Lasciate in pace il racconto perché esso dice, / meglio di qualunque scienza, precisamente ciò che / la scienza non saprà mai dire di se stessa, / né dei testi, né degli uomini, né del mondo».

Così nel risvolto di copertina:

Nella vita, come nella scrittura di Bachisio Zizi, Orune è stato un groviglio di ragioni e passioni difficilmente districabili. In quel continuo fuggire e restare dei personaggi che popolano i suoi libri, Zizi sembra fare il contrappunto alle ansie e alle disperazioni che spingevano gli antenati pastori nelle loro transumanze. Sono approssimazioni a una qualche verità, che tuttavia non bastano a placare la coscienza infelice di chi ha dovuto voltare le spalle al paese, per andare a connoschere munnu.

Questa nuova opera, Lettere da Orune, la più sofferta forse che Zizi abbia scritto, più che un insperato ritorno fa pensare alla discesa negli "inferi" domestici, dove la vita si rivela nella sua nudità. La struttura del libro, un epistolario in bilico tra realtà e invenzione, traccia percorsi difficilmente raggiungibili con altre forme espressive.

Orune è stato assunto come testo aperto e le lettere come strumento di mediazione col resto del mondo. Dare forma scritta a ciò che è stato visto e sentito ha significato uscire dalla lingua dei puri concetti e trovare espressioni capaci di rendere percepibili le "apparizioni disparenti".

Nelle Lettere, Orune si presenta come un grande palcoscenico, dove non solo il gesto delle persone, ma anche il giacere immobile delle cose assumono una drammaticità che sgomenta e coinvolge. Non sorprende che negli orunesi sia così radicato il senso della scena per chi rifiuta la verità del dato sempre carico di dolore, tutto è rinvio e rappresentazione, perfino la morte. In quell'arena di recita, angeli e demoni gridano le loro verità con metafore esplosive, su suspu, che nella trasfigurazione della realtà hanno il potere di innalzare tutto, anche i fatti minimi.

Ma le Lettere raccontano anche il travaglio di un paese che non vuole morire, come se lo spirito della comunità gli avesse infuso un supplemento di vita. I copioni scritti sul terrazzo di Teti, i bambini che raccolgono nelle loro federe immacolate la saggezza di sos mannos, le maestrine che gettano i semi di un nuovo sapere e la placata ribellione di Pascale sono sintomi di sommovimenti salutari che conducono a prefigurare altre possibilità di vita. È la riscrittura del paradigma orunese che ha per protagoniste le donne, cui il destino sembra aver affidato le redini nell’attraversamento delle notti buie e delle infinite solitudini.

Riflessioni di uno scrittore inquieto

Questa è la premessa, o prefazione, di mano dello stesso autore.

Al di là delle ragioni che hanno spinto a dare vita a questo libro, c'è un senso di colpa, un rimorso quasi: lo stesso rimorso che accomuna con uguale tormento quanti hanno dovuto lasciare il paese per andare a connoschere munnu.

Non c'è separazione senza dolore, ma per apprendere bisogna uscire e sfidare l'esterno. Partire significa dividersi in parti: una parte che va e mette in conto le sofferenze del viaggio, il coraggio dell'apprendimento, le pene dei probabili naufragi; l'altra che resta radicata nella terra dei padri, simbolo d'immutabilità e di permanenza. La coscienza è lacerata da questo vivere in bilico tra un "dentro" e un "fuori".

Il paese non è solo ricordo, ma anche proposito o speranza di ritorno. Tutto ciò che accade in quella riva di nascita giunge amplificato e deformato da una ridondanza di gesti e di parole che disorienta: per trovare una traccia di verità bisogna invocare la conoscenza che nasce dalle viscere. Con questo libro si compie forse il ritorno lungamente atteso. Non è un ritorno al punto di partenza: troppe cose sono mutate e troppe credenze sono state scardinate.

* * *

Il rapporto di Orune col mondo è stato e continua a essere gravato da una rottura della comunicazione, se mai c'è stata.

Il mondo domanda e Orune tace, e se risponde viene frainteso. Lettere quindi per tentare di avviare un dialogo e dare risposte alle domande rimaste in sospeso. Se è vero che il senso di ogni domandare è dato dalle motivazioni che lo determinano, viene da pensare che il silenzio risentito di Orune sia da ricollegare a una più o meno obliquità di chi domanda. Anche la mancanza di un linguaggio comune ha contribuito a deformare le domande in parole provocatorie, destinate a rafforzare i contrasti e le tensioni.

Ma come si caratterizza concretamente il materiale raccolto nel volume? Intanto, chi sono i destinatari delle lettere? Non vi sono nomi ma l'interlocutore apparente ha una sua spiccata fisionomia, tanto che se ne potrebbe tracciare il profilo umano e culturale; gli interlocutori privilegiati, tuttavia, sono gli stessi orunesi, quelli del "dentro" rimasti nel paese, e quelli del "fuori" sparsi per il mondo. È come se un'intera comunità avesse messo a nudo la propria anima di fronte a se stessa per ritrovarsi. Ma destinatari delle lettere sono anche gli "altri", quelli che attendono risposte alle domande immotivate e quelli dai quali Orune pretende di essere riconosciuto nella sua essenza umana.

***

L'epistolario è incentrato su un narrante che parla in prima persona, un "io" che si porta dietro tutti gli orunesi della diaspora, le cui individualità irrompono ogni tanto, superando i labili vincoli delle formule grammaticali. Si può pensare a una moltitudine di mittenti, diversi per età, per esperienze di vita e per percorsi culturali, ma tutti pervasi dal legame profondo che hanno col paese, un "minimo" che dà sostanza a tutte le espressioni del loro essere: anime in pena, s'incontrano nel nome di Orune, che compare come una costante dell'anima nei loro discorsi, sia quando rimpiangono ciò che non c'è più, sia quando avvertono le vertigini per ciò che deve ancora nascere.

***

È stata impostata una ricerca fondata essenzialmente su un sapere narrativo, che resta la forma di pensiero più adeguata all'esperienza orunese. Sembrerebbe che l'intero epistolario sia una grande finzione, una messa in scena per ridurre il mondo a favola. La finzione ha certamente un ruolo insostituibile nell'economia del libro, ma agisce come lievito della fantasia, facoltà attraverso la quale si offrono all'uomo le verità più profonde. Orune è inafferrabile nel suo essere e nel suo apparire, solo attraverso le sintesi dell'immaginazione si possono capire le sue cadute e le sue resurrezioni. La passione e l'impegno non avrebbero dato alcun risultato se la ricerca non fosse stata guidata dalla congenialità, che poi è quella profonda affinità spirituale che ha condotto a placare rimorsi e inquietudini.

Piluccando fra le pagine

Un capitolo fra i tanti, una lettera fra le tante… Bachisio fruga fra le carte storiche e le memorie ancora viventi delle sommosse per la terra comunale.

A Orune tutto è simbolo, rinvio, rimando: c'è sempre una qualche ulteriorità dove si pensa sia custodito il senso di ciò che appare. La sfiducia nella verità del "dato", così radicata nella coscienza degli orunesi, porta a vivere gli eventi come passaggi di un "processo" che non avrà mai fine. In questa visione processuale dell'esistenza, niente è definitivo, neppure le condanne e le ingiustizie patite, qualunque sia l'autorità da cui provengono. Persiste l'attesa di una rivalsa però, un'attesa tormentosa che scava abissi di solitudini in cui tutto può precipitare.

Muoversi per simboli significa caricare le parole, i gesti e anche i silenzi di significati che, al di là della durezza del "dato", conducono a prefigurare possibilità di vita che l'esperienza quotidiana nega. In quest'estrema labilità del tutto, perfino la reticenza orunese, sulla quale più volte ci siamo scontrati, trova il suo riscatto e introduce ad altre forme di sapere, ancora più enigmatiche.

Anche il mio insperato ritorno al paese è carico di rimandi che scardinano ogni certezza. Se penso che sono giunto qui ispirato e guidato da una "costellazione" di donne orunesi mi viene da sorridere: eppure c'è qualcosa di drammatico che sfugge alla rigidità delle mie logiche. E tutto viene da lontano, dal famoso processo, grumo di dolore che reclama ancora le sue spietate rivalse. Le donne della mia "costellazione", lontanissime una dall'altra, e non solo per il tempo in cui si inscrivono le loro esistenze, sono custodi di mondi ostinatamente chiusi uno all'altro. Più volte ho tentato di descrivere i corsi e i percorsi che mi hanno immesso nelle loro orbite, e ogni volta, senza propormelo, ho mutato l'inizio del racconto, come se l'intercambiabilità delle vicende annullasse ogni gerarchia. E tuttavia il punto di fuga resta la dolente poetessa, il cui canto, oltre al compianto di Sa cundanna, che si distende come un manto luttuoso sul paese, raccoglie I sogni, nelle cui premonizioni sembra si condensi tutto il male che ancora deve scontare il nostro tormentatissimo paese. Sono tutte anime offese le donne orunesi, e ancor più quelle della "costellazione", come la vedova del Sindaco ucciso, che pur essendo uscita vincitrice dal processo che l'aveva vista protagonista ammirata e oltraggiata, rimase vittima del demone della rivalsa che finì per travolgerla; niente poté risarcirla, neppure la fama di donna virtuosa che ancora ne accompagna la memoria. I simboli diventano ancor più pregnanti con le nipoti delle due vittime predestinate, ritrovatesi in quel monastero cittadino, luogo simbolico anch'esso, in un giorno del calendario assurto a compendio dell'intera vicenda: proprio il diciannove marzo, data che richiama Sa cundanna che aveva ispirato il lamento della poetessa, loro erano lì, gravate da un ricordo che sembrava esiliarle da ogni umana comprensione. Sospinto dal loro divieto, io mi ritrovo nel mio paese, perduto nei labirinti dei simboli, con zia Annica la cui presenza amica sembra ricordarmi che la volontà di sacrificio si alimenta all'immagine degli antenati vinti, non all'ideale dei discendenti che hanno avuto qualche effimero successo; e con Orzenia, enigma degli enigmi, che pare incarnare un presente nel quale il tempo è giunto a un arresto. Tiresa non so più se sia veramente esistita o sia frutto di una delle mie visioni orunesi: ne ho sentito il richiamo e il doloroso distacco definitivo, ma penso che anche la sua perdizione sia simbolo di qualcosa che non riesco ad afferrare.

In questa "costellazione" degli abissi è entrata anche Nicolosa, l'archivista comunale, che ha il potere di sedurre con i suoi silenzi e i suoi impercettibili gesti. Nicolosa ha la freschezza dell'età e una grazia tutta orunese, ma la sua natura sembra raccogliersi nell'intensità dello sguardo che disarma, con quelle sopracciglia nerissime, simili ad ali di rondine quando s'inarcano per preannunciare il sorriso. Delle carte del suo archivio conosce i contenuti e la collocazione di ogni foglio. Mi ha fatto consultare i registri e le schede, ma è lei che con ferma discrezione traccia i miei percorsi di lettura. È come se si sentisse protagonista delle vicende che raccontano le carte e anche di questa mia strana avventura archivistica.

— Queste carte non le ha lette mai nessuno, eppure...

Non ha aggiunto altro, i suoi commenti li affida alla scelta dei fascicoli che mi porge con una continuità che previene ogni mia richiesta. Conosce il mio rovello e per dare avvio alla ricerca ha scelto il carteggio del "Patrimonio comunale", mettendo in ombra altri temi, che pure hanno uguale importanza nelle vicende del paese. Ogni volta che mi presenta un fascicolo sollecita la mia approvazione con uno sguardo severo, appena temperato dal calore del sorriso. Io mi limito a fare un cenno di assenso col capo.

Con un salto di epoche mi ha messo davanti le carte della Sommossa scoppiata nell'agosto del 1913 per la divisione delle terre comunali. Le carte me le porge a gruppi, seguendo una sua idea di montaggio, anche se mi fa capire che il suo intento è dare respiro alla lettura. Io non ho obiezioni da muovere, ciò che lei fa risponde al mio modo di pensare e di sentire. La Sommossa è un passaggio importante nella travagliata vicenda del paese. Le carte parlano linguaggi diversi, ma a parte le delibere assunte nei giorni dell'assedio del Municipio e i rapporti dei tutori dell'ordine pubblico, dallo scambio delle lettere e dei telegrammi tra Municipio e Prefettura si capisce che furono giornate infuocate, con la folla inferocita, chiamata a raduno dal suono delle campane, l'arrivo e la fuga di commissari prefettizi sempre più "straordinari" e lo smarrimento delle autorità che aggiungeva confusione a confusione.

Intuisco perché Nicolosa ha scelto questo snodo della storia del paese, e sono stupito della sua perspicacia.

Quella Sommossa è rimasta famosa perché aveva visto le donne orunesi capeggiare l'assedio e l'assalto al Municipio con una veemenza di gesti e di parole che aveva fatto ammutolire tutti, sindaci, prefetti, soldati e preti: perfino gli uomini che si erano trascinati dietro.

Nicolosa è fiera di quelle donne, "veri demoni in gonnella", come aveva scritto un cronista della Sommossa: è convinta che niente di quel coraggio, di quella determinazione e di quella lucidità sia andato perso.

— Cova tanto fuoco sotto la cenere... — s'è lasciata sfuggire, scrutandomi per capire cosa abbia ricavato dalla lettura delle sue carte. Non ho potuto risponderle, sono uomo di simboli anch'io e mi piace andare oltre le apparenze. So tutto ciò che c'è da sapere sull' eredade e sui guardados, forme di prepotenze legalizzate, attraverso le quali i pastori "minori" venivano esclusi dal godimento delle terre più fertili, eppure ho sentito il bisogno di rileggere le carte di Nicolosa attraverso i ricordi di zia Annica, che ha accettato di parlare di quella confusione, come lei chiama la Sommossa, avvertendomi però di non dare retta alle sue babusinas.

— C'ero anch'io... pizzinnedda e nudda, — ha esordito e non per rivendicare meriti, ma per farmi capire che non aveva vissuto invano. Abbiamo parlato fino a notte alta, io domandavo e lei rispondeva pacata, ed essenziale. Si è accalorata soltanto per ripetere che non era vero che le donne erano andate in giro con gli spiedi, come avevano scritto.

— Sì, nell'assalto a sa turre fu forzata la porta che il prete aveva sbarrato... Dovevamo suonare un'altra volta le campane... Suoni così squillanti non ne ho più sentito... L'intero paese accorse in piazza... dall'alto di quella torre tutto ci appariva piccolo… io correvo da una campana all'altra, ed era come se cavalcassi quei suoni che mi rintronano ancora nella testa...

Ha raccontato dei giorni e delle notti trascorse davanti al Municipio, delle minacce subite e dei soldati che non se l'erano sentita di assalire le donne. L'esito della Sommossa lo racchiude in una delle sue metafore: da ube isettabamus sa luche est bennidu s'iscuru.

Le ho chiesto perché tanto rumore, se subito dopo la divisione del salto comunale si ripeterono le ingiustizie e le esclusioni, magari sotto altra forma, ingiustizie ed esclusioni che portarono al ripristino del godimento promiscuo delle terre, in un fare e disfare senza senso, e lei, scuotendo la testa dolorosamente, ha risposto che a pensarci bene il valore della Sommossa era tutto nell'aver trovato un appiglio che valesse a rompere quel lento morire di niente. E, con la pensosità che le è propria, ha soggiunto:

— Mi rendo conto che è difficile ricordare il passato senza mescolarvi ciò che è accaduto nel frattempo...

Alla parete di s'apposentu è appeso il ritratto del marito di zia Annica, morto da molti anni e che pochi ricordano nel paese. Quando ho affermato che le donne orunesi valgono più degli uomini, lei ha rivolto lo sguardo al ritratto, quasi a richiamare le esperienze vissute in un tempo lontanissimo, e ha detto soltanto:

— Cosa potevano fare?

C'era una grande pietà in quell'interrogativo, pietà per quelli che lei considera eroi silenziosi, nati per resistere alle forze avverse della natura e alle prevaricazioni degli uomini. Dal loro coraggio e dalle loro rinunce dipendeva la vita della comunità: dovevano difendere il gregge prima della loro stessa vita. È vero non erano stati capaci di mutare l'immutabile, non ci avevano mai provato, ma quel ripetere eternamente se stessi era un modo di restare fedeli al loro destino di uomini soli... Le donne dovevano inventarsi la vita di ogni giorno, le necessità le spingevano a farsi più intraprendenti, più azzudas, sia che si scontrassero con la "giustizia", o tenessero testa ai mercanti che si portavano via il latte e gli agnelli, sia che gridassero il loro furore nella piazza del Municipio.

— Senza la resistenza e il coraggio degli uomini, i nostri imbentos non avrebbero dato alcun frutto... Quegli uomini li abbiamo rispettati e amati, nel bene e nel male, — ha concluso zia Annica, fissando ancora la figura corrucciata del ritratto.

Temo che la "costellazione" che mi guida in questa mia navigazione tenda ad espandersi, fino a comprenderle tutte le donne orunesi, alla cui passione e al cui estro sono legate forse le sorti del nostro paese...

Non avevo fatti concreti da riferirti e ancora una volta mi sono lasciato prendere la mano dalle emozioni...

da riva a riva

È del 2001 ed inserito nella collana “Proposte” dell’editrice Cosarda, da riva a riva che, con sobrietà estrema, il risvolto di copertina presenta così:

Quell’andare Da riva a riva, istante pregnante della narrazione, è un aprirsi all’apprendimento dell’“altro” per dare senso e compimento alla vita, alle cose, alla realtà del mondo che in quest’epoca di trapassi sembra presa in un incantesimo. Il titolo e le sottotitolazioni, in cui si realizza la struttura del libro, scandiscono i ritmi dell’attraversamento, con l’“ostinato” narratore che via diventa voce di un’intera comunità.

Così nella premessa:

Gli scritti raccolti in questo libro coprono un arco di tempo di quindici anni (1986 -2000), ma col gioco dei rinvii e rimandi la narrazione si dilata, fino ad assumere le caratteristiche del rendiconto di un'esistenza, se non di un passaggio d'epoca. Le parti in cui sono stati distribuiti i materiali dovrebbero rimarcare diversità di generi letterari, ma gli scarti sono labili, inesistenti forse: al di là delle apparenze, i brani hanno tutti una forte cadenza narrativa, imposta dall'esigenza di affidarsi alle sintesi dell'immaginazione per penetrare, attraverso il gadameriano "circolo ermeneutico", eventi, e fatti che sembrano chiusi a ogni comprensione.

La prima parte, ATTRAVERSAMENTI, è intrisa di vita vissuta ed è quella che perviene a rappresentazioni più compiute, se non dei fatti, almeno degli umori di cui essi si nutrono.

Il continuo combinarsi e fondersi dell'immediato con il ricordo di altre stagioni più o meno fortunate ci restituisce in tutta la sua drammaticità il giacere immobile delle nostre dolenti barbagie.

Nella seconda parte, TRA TESTO E CONTESTO, accanto ai PROLOGHI, veicoli che introducono ai mondi plurali che si agitano nei singoli testi, compare il blocco LA VOCE DEI POETI, che non è un'evasione letteraria, ma la verifica sul campo della capacità di comprensione che hanno le emozioni e i moti dell'animo; nella nostra cultura si è data rilevanza alla storia delle idee, ma non a quella dei sentimenti, che pure intendono e percepiscono il mondo in modo originario tanto da diventare i veri generatori delle figure mentali e linguistiche di un'epoca. Non è neppure fuga dall'ambito sardo, perché le illuminazioni e i voli dei nostri poeti, compreso il cosmopolita Giaime Pintor, aiutano a penetrare il mistero della terra dei silenzi.

La parte riservata a Sos porrogos è anch'essa un'espansione di quell'andare alla ricerca dell"altro". Su porrugu, l'interrogatorio cui venivano sottoposti i barbaricini, reticenti per necessità più che per vizio, è lo strumento dialogico che per primo ha fatto breccia nella fortezza dei soliloqui e delle solitudini. Le interviste riportate nel libro, superata ormai la rigidità inquisitoria di su porrugu, diventano preambolo al dialogo serrato cui approda il virtuale "incontro" con Salvatore Satta.

Ci sono altri due elementi nella struttura dei libro che concorrono a meglio definire intenzioni e contenuti. Il primo riguarda la collocazione dei singoli scritti, che doveva seguire l'ordine della composizione, nell'intento di leggere i fatti e gli eventi in termini di tempo storico, uscendo in qualche modo dall'atemporalità o ciclicità proprie delle nostre comunità.

Ma trattandosi di tempo disuguale nei ritmi e nell'azione, si è preferito comporre gruppi tematici, pur tenendo presente le invasioni di campo dei singoli brani. Ma è il secondo elemento che ha bisogno di essere chiarito se non giustificato per la riproposizione, accanto a testi inediti, testi già noti per essere stati riversati su pagine occasionali, destinate per loro natura a non lasciare traccia. Ogni scritto ha una sua attualità, e anche una sua compiutezza, se non altro perché dettato dalle contingenze ed emergenze che da sempre gravano sulla nostra terra. Nella coralità del libro, tutto s'innalza dall'immediato e anche le sfumature diventano momenti di quella ricerca e proposta di dialogo cui sembra ispirarsi l'intera narrazione. E il riscatto del frammento caduco e anche del narratore che, attraverso le "corrispondenze oggettive", ostinatamente cercate, da "io" che introduce e conduce, diventa via via un "noi" convinto dando voce a un'intera comunità.

Certamente si possono ripassare i titoli dei singoli “pezzi” chiamati a comporre, come in un mosaico, le tre parti del volume. La prima parte – Attraversamenti – è articolata a sua volta in due sequenze: I luoghi dell’anima e Santi, uomini e demoni.

Alla prima sequenza partecipano: “La mia nuoresità”, “La lunga estate”, “Luglio 1990”, “Caffè Genovese”, “L’Ortobene”, “Il carnevale di Orune”, “La mia biblioteca”, “Senilità”, “Il linguaggio delle pietre: incontro con gli alunni del Borrotzu a Nuoro”, “Università nuorese”; alla seconda: “Quella piccola-grande donna”, “Mario Delitala”, “Virgilio Costa”, “Il Dies irae era nel vento”, “Dramma senza fine”, “Abisso di orrore”, “Sacralità violata”.

Anche la seconda parte – Tra testo e contesto – è articolato in due sequenze, che complessivamente riuniscono dieci pezzi, rispettivamente sei e quattro. Alla prima – Prologhi – partecipano “Bastiano Murgia”, “Salvatore Mannuzzu”, “Catalogo mostra argenti e argentieri del regno di Sardegna”, “Giancarlo Buffa”, “Eritrea” e “Antonio Pigliaru a Orune, tra testo e contesto”; alla seconda – La voce dei poeti – “Lucia Pinna”, “Leandro Muoni”, “Raimondo Manelli” e “Giaime Pintor”.

Più breve la terza parte – Porrogos – comprensiva di cinque pezzi: “Intervista rilasciata a Roberto Paracchini”, “Intervista rilasciata a don Salvatore Bussu”, “Risposte a un questionario per una tesi di laurea su Ertohe”, “Intervista rilasciata a Giovanni Mameli” e “Virtualità nuorese – intervista a Salvatore Satta”.

Natura e cultura di un nuorese

Si tratta di testi davvero sapienti con i quali è insieme facile ed è difficile entrare in rapporto. Raffinata la scrittura, un fraseggio che zampilla elegante ma spontaneo, sempre profonda la riflessione su sé ed il mondo, sulle complessità della relazione, sui condizionamenti del preesistente… Ecco fra i tanti proprio il primo degli articoli-saggio della sezione: “La mia nuoresità”.

Due date segnano il tempo cronologico del mio vivere in questa città: 1939-1969; ma la mia nuoresità, se esiste, è costruita di tempo interiore, con altri ritmi e altri sussulti.

Orune, il paese dove sono nato, sembra a portata di mano, ma la sua distanza da Nuoro ha seguito sempre variabili psicologiche più che coordinate geografiche. Noi orunesi siamo divoratori di spazi; le distanze che non possiamo attraversare fisicamente le percorriamo con la mente o con lo sguardo, che pare mosso da un istinto di rapacità. Questo nostro modo di essere ci ricollega agli antenati pastori, ma è anche un riflesso della solitudine di Orune, arroccato su quell'altura, dove i venti hanno scarnificato le pietre e gli uomini.

Prima della parola abbiamo appreso a guardare lontano e io credo di aver aperto gli occhi della mente guardando Nuoro, ch'era lì, davanti alla mia casa, col suo monte, la sua cattedrale e il fumo del suo trenino, unico segno di vita in quell'immobilità di sasso. Il nome l'ho appreso dopo, quando Nuoro era dentro di me come estremo polo di un muto dialogo e meta di una possibile proiezione. Attorno al nome si costruirono i nostri poveri miti. Tutto ciò che proveniva da Nuoro aveva gli echi di un altro mondo. Mio padre modellava le trachiti e i graniti dell'ufficio postale e a ogni rientro in paese raccontava delle sue fatiche e di Nuoro, che mutava dentro e fuori espandendosi oltre ogni confine.

I servi pastori raccontavano altre storie, insensatamente paghi di essere assoldati dai predatori nuoresi che avevano inventato il furto su "mandato", tirocinio scellerato per la promozione a balente. Anche i ladri di Orune avevano ragioni di dipendenza da quei predatori che negli uffici dell'Abigeato riuscivano a compiere prodigi trasformando in lecito l'illecito. In questa sorta di feudalesimo del ladrocinio, che legava uomini e cose, tutto si trasfigurava nella coscienza dei singoli e nella memoria della comunità: un furto di cavalli dalla fiera di Abbasanta o la morte di un predatore in un conflitto a fuoco diventavano eventi memorabili. Da Nuoro arrivavano anche le notizie delle condanne all'ergastolo e delle esecuzioni capitali nel poligono di Pratosardo.