Di Bachisio Zizi, nel centenario della nascita

di Gianfranco Murtas

Bachisio aveva perso la sua Maria, l’allieva prediletta di maestra Ignazia, nella notte fra certi 27 e 28 gennaio, si era di mercoledì. Presto avrebbe perso anche Antonietta – che a Nuoro era nata poche ore prima del Bimbo betlemita – nel mezzogiorno di un 20 ottobre, sarebbe stato allora un lunedì. Lui avrebbe chiuso la sua vita, che era un libro con molti capitoli scritti tutti con il sentimento, l’intelligenza e molta molta cultura (e anche erudizione), in un giorno di ferragosto e solennità dell’Assunta, sul calendario segnato come venerdì. Nell’affaccio degli anni che sono stati anche i miei, il pianto di famiglia era stato quello del rilascio diacronico di una settimana intera. Le note di critica musicale di Antonietta, le memorie de La figlia della Taliana e i quadri evocativi di Santi di creta e di Il filo della pietra, tutto io ripasso oggi poggiando il cuore sul centenario della nascita orunese di Bachisio Zizi. Indimenticato Bachisio Zizi.

Nei tempi ultimi che gli era stato dato di vivere egli s’era come identificato in quei minatori che aveva conosciuto a Carbonia nella sua preadolescenza operaia, quando nella Carbonia prossima alla sua inaugurazione, lui appena tredicenne, era andato a lavorare in cantiere, al cantiere della trachite sulcitana dopo aver lasciato la cava dura del granito barbaricino e le quotidiane confidenze con le pietre di Cocorrovile. Scalpellino all’inizio, nell’età della scuola dell’obbligo, e tagliapietre edile pubere poi, presto anche facchino-imballatore per dodici ore giornaliere (ma pagate per otto) al molino provinciale – uno stabilimento «altissimo, con numerose finestre spalancate come bocche paurose» – prima di riprendere gli studi non ad Orune però, a Nuoro invece, e volare alto altissimo, riavviandosi nei tardi uffici del regime per raggiungere eroicamente il diploma e, a Genova, la laurea, nel mentre che, dopo la guerra, s’era già radicato valentissimo al Banco di Napoli nel corso Garibaldi, sa bia Majore dominata dallo storico caffè Tettamanzi.

Minatore perché? Perché dall’incontro così bruciante con la morte dei più cari, e preparandosi all’appuntamento con la propria, egli s’era dato a scavare con una intensità che era diversa da quella di altri momenti – gli stessi poi riversati nelle sue pagine più belle, magari quelle di Erthole –, le ragioni ultime della vita, la stretta ed inimmaginabile solidarietà di questa con la morte, i ricambi d’essa con sorella vita. Inopinata familiarità, abbraccio dei rovesci. Sì, ripenso a Bachisio Zizi – maestro mio fra quelli di più copiosa e generosa semina – nel centenario della sua nascita orunese.

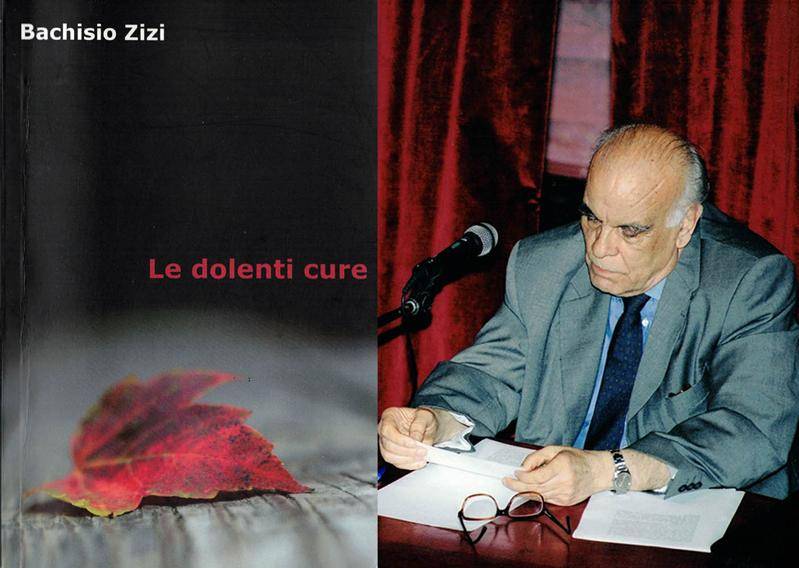

È di qualche mese soltanto la perdita che Orune e noi altri amici nuoresi e cagliaritani abbiamo sofferto di Pasqualino Zizi «fratello di sangue, amico di vita» (così Bachisio nella dedica di un suo libro) e di Pina Ghisu, che è stata, fino all’ultimo, la prodiga apostola dell’opera letteraria di Bachisio Zizi (e anche della sua Maria Baldessari « agnello sacrificale » , innocenza offesa nella più tarda età), ed ad essi – a Pasqualino ed a Pina – , dedico queste poche righe che, ricordando la personalità del grande scrittore, di questi, proprio nella data giubilare della sua nascita, richiamo alcune pagine poco (o per nulla) conosciute e consegnate ad un libretto autoprodotto nel 2009: Le dolenti cure. Il primo di cinque titoli di testimonianza estrema susseguitisi nell’arco di un biennio soltanto, precedendo La voce dell’anima. Frammenti di un discorso amoroso ricomposti da Bachisio Zizi, Dialoghi a distanza, Un’isola nel mondo, Fughe e ritorni.

« Ho passato un'intera vita a fuggire il pensiero della morte… Ma non c'era pace per me», confida filosofo e poeta, minatore dell’anima: «La morte non ammette fughe… aveva bisogno di percorrerla clamorosamente la via della redenzione, senza nulla celare né risparmiare e mettendo in conto le umiliazioni e le sofferenze che doveva pur infliggermi, prezzo disumano per tornare all'umano».

L’accompagnamento dell’ «agnello sacrificale» si rivelò, nella sua rappresentazione, come la più dura ma anche la più autentica ed onesta lezione di vita: «chi può misurare e sopportare il calvario della persona amata in balia di una morte che la ghermisce da lontano, togliendole stilla a stilla ogni vigore del corpo e della mente?... nel tempo lungo delle veglie, ho finito per entrare in uno stato di totale immedesimazione con la sfortunata compagna, assumendo tutto di lei, comprese le sofferenze, che apparivano meno dure di quelle scontate nell'accorata separazione. Uniti dal dolore e nel dolore, come mai lo eravamo stati nella normalità del vivere, ci siamo predisposti ad attendere la fine, che giunse, separandoci, ma senza lo schianto temuto, anzi con una levità che sembrava un risarcimento del lungo penare di entrambi… la morte restituisce tutto ciò che la vita toglie».

Rilancio nell’web le prime e le ultime pagine di quella confessione che lo scrittore aveva voluto consegnare, giusto come testamento, alla carta. In esse si troverà il raffinato intellettuale fattosi minatore, scavatore, scopritore di sé nelle gallerie della sua vita percepita come prossima ormai al capolinea. E si troverà l’evocazione di una memoria infantile tutta apprendistato e passione formativa.

La morte come dono di natura

Sono disorientato, incapace di dare un senso al supplemento di vita che mi è esploso dentro, proprio quando assistevo, rassegnato, allo scorrere degli ultimi grani dalla mia inesorabile clessidra. Tutto mi trascende, ma devo pur uscire da questo penoso stato di irretimento e tentare di capire se è vitalità ingannevole l'innaturale potenza acquistata dai miei occhi, i cui visionari sguardi mettono a nudo anche le infinite pieghe delle età, e conoscere da quali lontananze giunge il mutamento subito, simile a un'uscita da sé.

Movendomi a tentoni, potrei cogliere qualche indizio invocando il luogo dove la sconvolgente irruzione ha avuto il suo inizio: il cimitero della città che mi accoglie, divenuto meta frequente di un andare per viali e tombe; potrei invocare anche l'ora di quell'andare, l'ora della solitudine e del grande silenzio, quando si tacciono le querule offerte dei fiorai assenti, e si dirada il pietoso pellegrinaggio dei vivi che onorano la memoria dei morti con la pompa dei fiori; o ancora, potrei reclinare su una presunta instabilità dei miei equilibri mentali ed emozionali, che potrebbero avermi condotto a queste insane allucinazioni, capaci di trasformare in visibile l'invisibile.

Il cimitero è entrato nella mia carne e nella mia anima ormai, e non solo come spazio consacrato per resistere all'oblio incombente sulla sorte peritura degli umani, ma anche e soprattutto come raffigurazione di un illusorio crocevia in cui il cammino della vita scarta sul binario che conduce all'agognata eternità. L'approdo al cimitero tuttavia è conquista recente, giuntami anch'essa inspiegabilmente non so se per dono o castigo. Ho passato un'intera vita a fuggire il pensiero della morte, e non per paura delle implicazioni personali, ma per lo sgomento che mi ha sempre procurato immaginare il freddo giacere di un corpo senza vita. E com'erano penosi gli espedienti cui volta a volta facevo ricorso per sottrarmi, durante le cerimonie funebri, alla visione della salma di un amico o parente, la cui fine piangevo con afflizione più intensa, proprio a cagione di quelle pavidità, che però mi bloccavano davanti al cancello del cimitero dove con sincera partecipazione accompagnavo la bara dell'estinto di turno! Ma non c'era pace per me: come se veramente i morti avessero il potere di afferrare i vivi, quelle spoglie invadevano la mia immaginazione scorrendo in sequenze senza fine con le loro mutate sembianze. Tuttavia, non era soltanto l'immagine di quei volti inespressivi a incutermi sgomento, ma le convulse rappresentazioni della morte messe in scena dalle esaltazioni della mente. La morte non ammette fughe, pretende e impone il suo riconoscimento come dono di natura e non si perita di ghermire i pavidi miscredenti e inseminare in loro cauti pensieri e salde credenze. E qui ha inizio la mia avventura.

Ho seguito passo passo, per penitenza e salvazione allo stesso tempo, i ben più raffinati e spietati sotterfugi di cui la morte si è servita per arrestare la deriva del misconoscimento che sembrava condurmi a infrangere ogni armonia di natura. Poteva ghermirmi e scarnificarmi coi suoi terribili artigli, ma più che a una conversione repentina, possibile ed efficace come risultato individuale, la morte aveva bisogno di percorrerla clamorosamente la via della redenzione, senza nulla celare né risparmiare e mettendo in conto le umiliazioni e le sofferenze che doveva pur infliggermi, prezzo disumano per tornare all'umano. Ma quale prezzo può uguagliare la dolorosa impotenza di fronte ai supplizi inflitti alla compagna di una vita, scelta come agnello sacrificale? Supplizio distribuito con inflessibile spietatezza in un crescendo che ha finito per devastare il corpo e straziare l'anima dell'innocente vittima. Le sofferenze subite in proprio sono misurabili nella loro durata e intensità, e in qualche modo sopportabili, ma chi può misurare e sopportare il calvario della persona amata in balia di una morte che la ghermisce da lontano, togliendole stilla a stilla ogni vigore del corpo e della mente? Incapace di sollevarla da quelle pene disumane, impercettibilmente, nel tempo lungo delle veglie, ho finito per entrare in uno stato di totale immedesimazione con la sfortunata compagna, assumendo tutto di lei, comprese le sofferenze, che apparivano meno dure di quelle scontate nell'accorata separazione. Uniti dal dolore e nel dolore, come mai lo eravamo stati nella normalità del vivere, ci siamo predisposti ad attendere la fine, che giunse, separandoci, ma senza lo schianto temuto, anzi con una levità che sembrava un risarcimento del lungo penare di entrambi. E con quanto stupore ho scoperto, proprio attraverso il volto dell'amata compagna, ricompostosi nella pienezza della sua soavità, che la morte restituisce tutto ciò che la vita toglie, e che le mie fughe erano frutto di pura insensatezza! E della mia vita cos'è rimasto?

Rispecchiandomi nella pace di quel volto disteso e dimentico delle tribolazioni patite, non sapevo, come non so ancora, se la morte ha accolto anche me, ed è verosimile, o se mi ha lasciato per monito nello stato di delirante solitudine in cui giaccio.

Quel prepotente rintocco funebre per Martino e Nerina

La Chiesa che mi accoglie non ha campane, l'ho notato guardando la torretta che s'innalza spoglia sopra il tetto e ho provato dolore pensando che si muore senza poter ascoltare il proprio rintocco funebre, quando la campana suona per annunciarlo. Ma, quasi a sollevarmi dallo sconforto, fulmineo un ricordo lontano mi esplode nella mente e nel cuore con tutti i suoi verbi al passato del passato; e accade qualcosa d'inatteso che pone un sigillo munifico all'ultimo atto della mia visionaria avventura. Artefice è lo Sguardo-Genio che, scossosi dal torpore in cui sembrava sprofondato, ritorna padrone della mia mente e della mia anima per impossessarsi di quella lontana esperienza, e farmela rivivere, ripetendo in qualche modo l'opera pietosa del Genio che aveva rievocato i mattoni di mio padre. È il suo canto del cigno, e me ne fa dono immedesimandosi in quel mio vago ricordo, rimasto appeso a un rintocco di campana...

La rappresentazione si apre proprio in cima al campanile del mio paese, con Santino il campanaro appena giuntovi e io, ragazzo, che lo seguo: ansanti entrambi, siamo gl'inconsapevoli portatori di un'eresia, che ci ha visto abbandonare di corsa il funerale senza preti e senza croci che accompagna Martino alla sua ultima dimora. Abbiamo faticato a farci largo tra la folla straripante che segue la bara: quella strada, che ha l'ampiezza di un viale, non ha mai visto tanta folla, e altra gente pietosa continua a scendere e salire dalle strade e vicoli adiacenti per unirsi al mesto corteo. Martino si è tolta la vita con un colpo di pistola al cuore, un atto d'amore e di dolore, che ha scatenato ugualmente il severo divieto del Parroco della Chiesa maggiore, divieto che ha colpito anche le campane e Santino, la cui fama di campanaro non conosce confini. Il silenzio delle campane doleva più dell'assenza del prete tra la folla incredula, e Santino, a disagio in mezzo a loro, non ha potuto più resistere e, con un grido che lo innalza, mi ha chiesto di seguirlo, sgusciando tra la folla insieme a me.

Sulla "tolda" del suo campanile, Santino non perde tempo: scioglie le campane dai divieti e dai ganci che immobilizzano i battagli e mi impone di aggrapparmi alla campana piccola che la mattina suona la sveglia agli scolari, e attendere i suoi segnali. Quando suona Santino ha bisogno di parlare, per fare il contrappunto ai suoi rintocchi; parla anche ora, di Martino soprattutto, ripetendosi a voce spiegata le ultime parole che prima di spirare il morente Martino avrebbe sussurrato ai suoi soccorritori: "Non potevo reggere a tanto dolore" sarebbe stato il primo flebile lamento che si era lasciato sfuggire, poi, col respiro sempre più affannoso: "Che senso poteva avere la vita per me senza Nerina? Chiedo scusa a tutti, anche al cielo e alla terra". Avvolto nel pallore della morte il suo viso è andato via via rasserenandosi, mentre straziato e straziante si levava il pianto di parenti e amici che invano chiamavano per nome il povero Martino, ormai fuori dalla vita e da se stesso ...

Martino e Nerina si erano uniti da pochi mesi in matrimonio, si può dire che stessero vivendo ancora la loro luna di miele. Ammirati e venerati per la loro simpatia e affabilità, quando attraversavano la strada principale del paese, tenendosi per mano, al limitare delle case si accalcava gente di ogni età per ammirare gli sposini, così pieni di vita e di futuro: qualcuno osservava che la loro più che un'unione era stata una fusione, e che entrambi avevano speso la loro giovane esistenza a rincorrersi per incontrarsi e fondersi in modo che niente potesse più separarli.

Nerina se n'era andata improvvisamente in una notte di aprile, senza accusare alcun malore o dolore, e la sua morte, diventata subito legenda, veniva cantata come un sacrificio sull'altare dell'amore: "Il suo giovane cuore non ha potuto resistere a tanta felicità..." era l'epilogo dell'elegia che nel paese correva di bocca in bocca.

"Il vento ci è favorevole" mi grida Santino, mentre lascia cadere il primo rintocco dolente del campanone, che la folla del funerale ha accolto con sollievo, commentando commossa che si trattava di rintocco "imperiale", quello dedicato agli eventi memorabili. Le risonanze del primo rintocco non si erano ancora spente, che già si è staccato il secondo, ancora più accorato, e così per tutti i dodici rintocchi, che si amplificavano in quella congiunzione o fusione che sembrava dare sonorità all'epitaffio che Santino voleva tessere in morte di Martino e Nerina.

"Quello sparo..., me lo sento rintronare nella testa, si espande oltre le alte mura della casa dove Martino si è immolato e attraversa il paese... lo copre tutto, per correre poi di valle in valle, fino a perdersi nelle forre di Lanaitu... È lì, in quella desolazione che i lamenti si fanno ancora più accorati... Tutto è lamento in quest'ora, ma non ci sono colpe, ci sono solo due vittime innocenti da piangere... E io suono anche per placare lo sparo e mitigarne il fragore di uragano che si lascia dietro... Suoniamole tutte e quattro le campane, a distesa; suona anche tu, come ti viene, perché tutto si componga in un grande coro di pena e di riscatto... Amico vento, aiutami tu, con i tuoi sibili e le tue folate, a trovare suoni che nessuno ha mai composto...".

Solitamente vengono suonate solo due campane per annunciare la morte e accompagnare il defunto alla sepoltura che lo accoglierà, ma in Santino c'è rabbia e dolore, e lui suona come non ha mai suonato, per onorare la memoria di Martino e Nerina, e placare tutte le ire, compresa la sua. Suona e suona, incitandomi a far tinnire più che posso la mia campanella.

Così per l'intero pomeriggio, fino alla conclusione della cerimonia funebre, quando tutti sono rientrati nelle loro case, curvati dalla commozione. Santino esce dal suo mesto concerto lentamente, scalando i suoni da campana a campana, per finire con la ripetizione dei rintocchi del campanone, che sembrano scivolare nel grande silenzio che avvolge la "tolda" del campanile e l'intero paese...

La rappresentazione doveva finire con l'uscita di scena di Santino, ma lo Sguardo, a sorpresa, propone come seguito la rappresentazione di me ragazzo, aggrappato alle quattro campane che tento di suonare ancora agitando le catene dei battagli, e gridando, come faceva Santino. Tutto sembra perpetuarsi nelle immagini di quell'evocazione, finché sui miei occhi di stupito spettatore cala un velo che tutto offusca: le lacrime che prorompono calde e copiose come non mai, non sono solo mie, ci sono anche quelle dello Sguardo che sgorgano insieme fino al dissolvimento di ogni nostra apparenza; e intanto, per magnificare la vita che muore e la morte che vive, il campanone affida al vento l'ultimo suo rintocco.

Devi accedere per poter commentare.