Don Pier Giuliano Tiddia arcivescovo: auguri, auguri, auguri. Mezzo secolo di episcopato

di Gianfranco Murtas

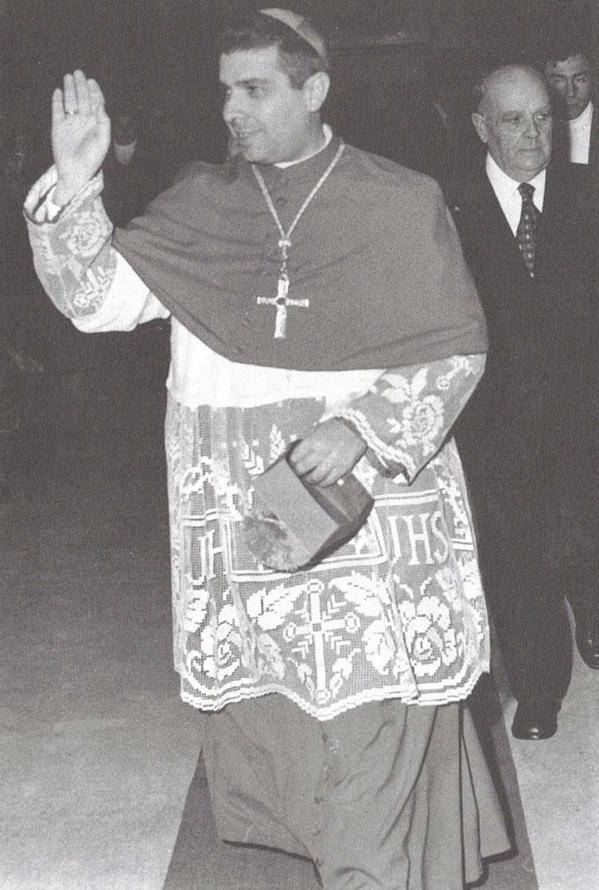

Per il fatto di essere un prete laureato in diritto canonico ed esperto di norme e precetti, don Pier Giuliano Tiddia non è detto che abbia avuto mai l’anima del burocrate. Ha avuto ed ha, invece, il cuore del prete buono, quello di cui ti puoi fidare – con cui ti puoi confidare – perché è leale e sa abbracciarti. Ora che compie i suoi cinquant’anni di episcopato, in parziale sovrapposizione ai 73 di presbiterato – fu ordinato nella gran piazza di Sarroch (dall’indimenticato arcivescovo Paolo Botto) il 16 dicembre 1951 – e tutto egli colloca, spiritualità e prossimità cristiana, cultura ed esperienza, comando ed obbedienza, dentro la bella età di 95 quasi 96 anni, dal cuore dei suoi gli arrivino, e gli arrivano, gli auguri più intimi e quelli più aperti, tutti certi, affettuosi e ammirati.

Caro don Pier Giuliano, seminatore di bene, auguri cari anche da me: tanta distanza ed altrettanta vicinanza.

So che domani lunedì 3 febbraio, di pomeriggio, dalle suore vincenziane di Cagliari celebrerà il suo ringraziamento. Presenti di persona o con la mente e il sentimento, tutti faremo comunione.

Quella volta che lo intervistai, era per l’80° compleanno

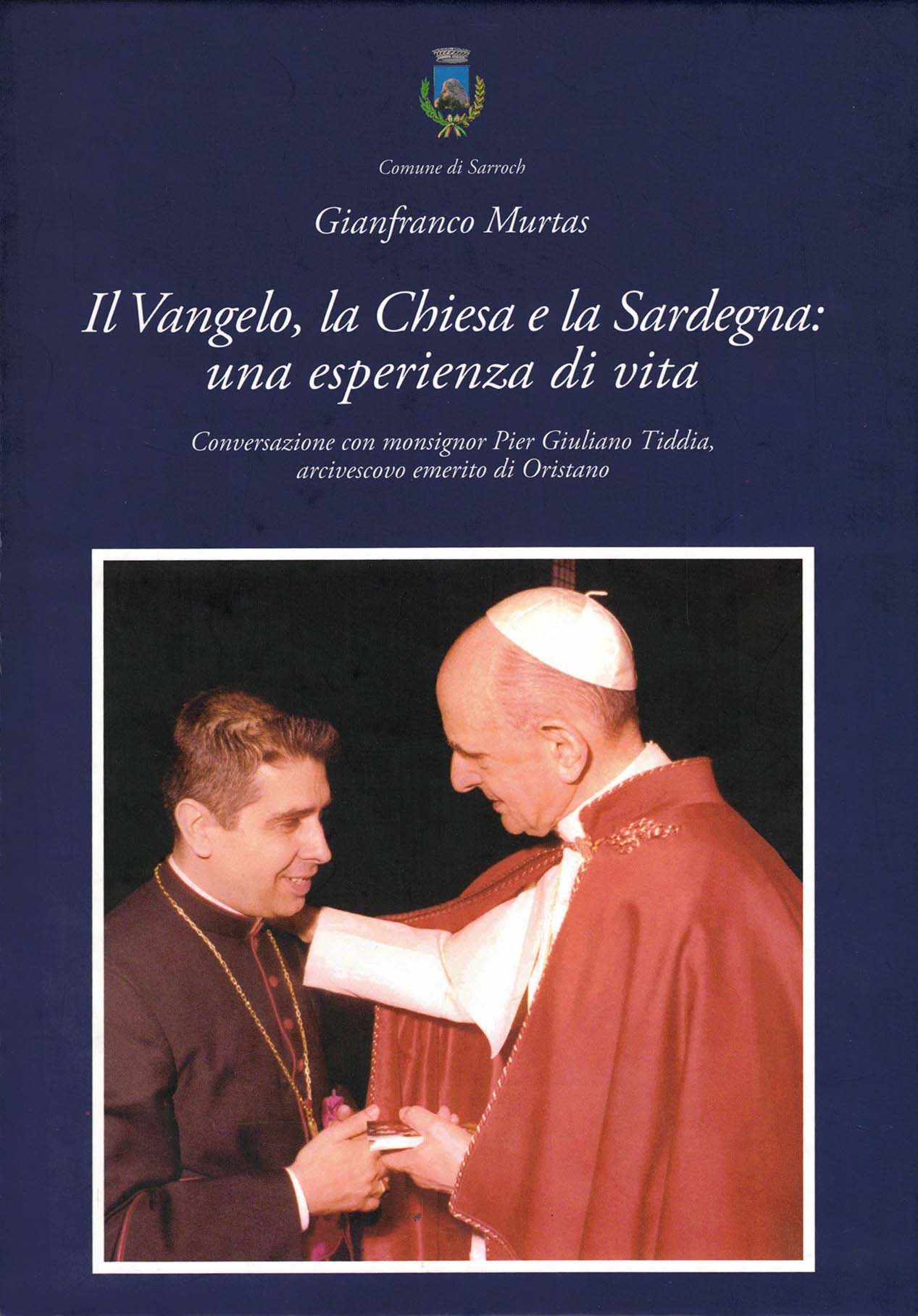

Uscì nel 2009 il mio libro-intervista Il Vangelo, la Chiesa e la Sardegna: una esperienza di vita. Da esso traggo qui due passaggi: quelli relativi alla promozione vescovile di monsignor Tiddia, fra 1974 e 1975, ed alla assegnazione alla prestigiosa sede metropolitana di Oristano all’indomani della visita di Giovanni Paolo II in Sardegna.

«Servi sumus eius Ecclesiae»

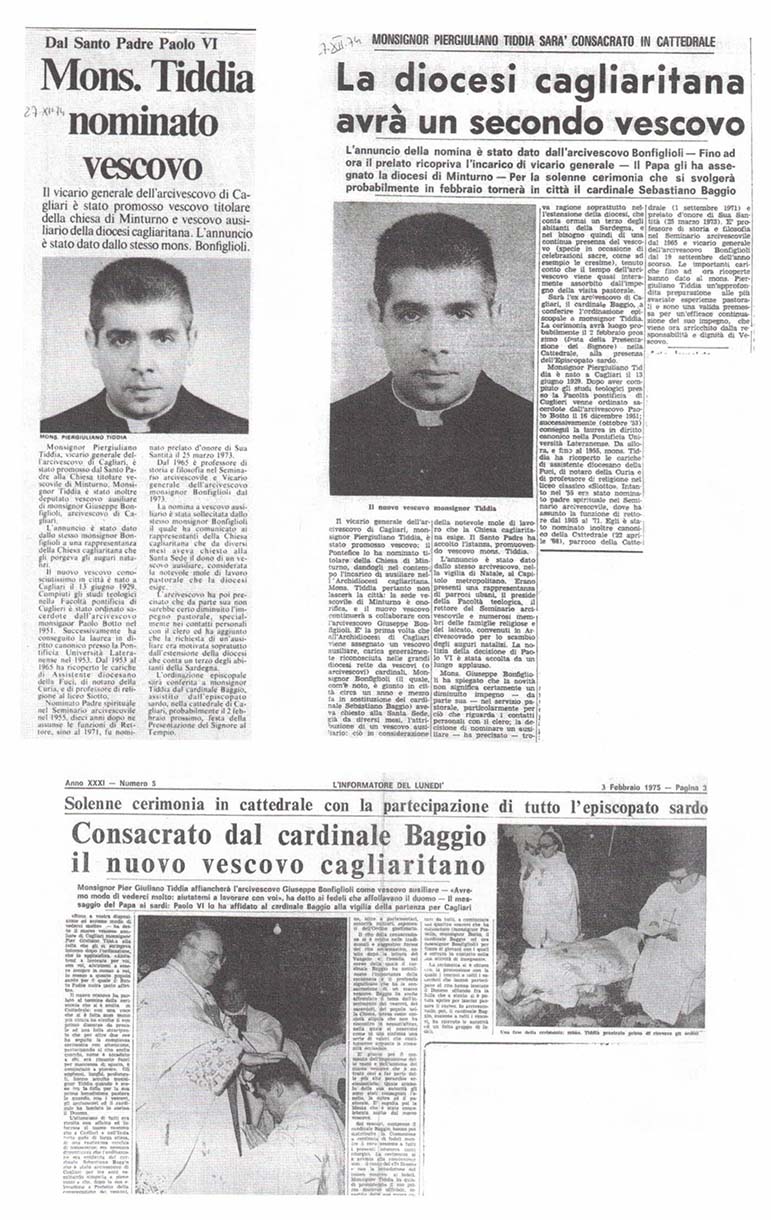

Del 1974 è la nomina a vescovo ausiliare. Cresceva il prestigio ma di pari passo anche il carico di responsabilità. Gli stati d'animo?

Tutto avvenne nella massima riservatezza. Strano, perché qualche spiffero c'è sempre. Si era nell'ordine delle probabilità, perché spesso i vicari generali sono promossi, ma non è una regola in nessun modo. Accolsi la nomina come un atto di fiducia del papa e del mio arcivescovo.

Com'è la procedura?

La nomina avviene a Roma. La competente Congregazione — evidentemente quella per i Vescovi — comunica la delibera all'ordinario diocesano perché a sua volta ne informi l'interessato. Ciò naturalmente quando si tratta di prima nomina. Era il 21 dicembre 1974, un sabato, e monsignor Bonfiglioli aveva in agenda un ritiro spirituale con le suore. Prima che uscisse passai da lui come ogni mattina e ricordo che incominciò a dire «O oriens...» che è l' antifona al "Magnificat" del giorno. Dovevo interpretare?

E poi cos'è avvenuto?

Quando finii con le pratiche dell'ufficio, rincasai perché l'arcivescovo ancora non era tornato. Nulla di strano. Però ecco, a metà pranzo una telefonata. Era lui: «se ne è andato via presto...», «eh, all'ora di chiudere, eccellenza», «abbia pazienza, venga subito da me». Presi la macchina e andai da lui. Mi accolse nell'atrio. «Beh, facciamo le cose in fretta: lei è stato nominato vescovo; venga venga, la faccio parlare con il cardinale Baggio». Ecco capito anche il motivo di quegli orari inconsueti dell'antifona «O oriens...»: il cardinale Baggio aveva appena presentato al papa le proposte di nomina che erano state deliberate dalla Congregazione per i Vescovi. L'udienza era fissata per la tarda mattinata di quel sabato mattina. A udienza conclusa, ottenuta la firma di Paolo VI, il cardinale ne informò monsignor Bonfiglioli, con il quale evidentemente c'era già l'appuntamento telefonico, e gli comunicò o confermò la notizia. Quindi ecco che l'arcivescovo mi passò il telefono, e il cardinale... «per comunicarti che sei diventato vescovo..., cara eccellenza...». Scherzava. E io, confuso, cosa potevo rispondere? «grazie, eminenza».

Quindi una bella promozione ma comunicata nel più informale dei modi: via telefono. E poi cosa successe?

Il cardinale Baggio mi chiese: «l'annuncio quando possiamo darlo? Diciamolo il 24». Risposi: «va bene». Bisogna considerare che eravamo a ridosso di Natale, e che il 24 dicembre era fissato l'incontro dell'arcivescovo con i canonici, i collaboratori di curia e altri, per lo scambio degli auguri. Così avvenne, era mezza mattina. Monsignor Sitzia, allora ancora sano, porse a nome di tutti, il saluto. L'arcivescovo poi, al momento di rispondere, disse: «fate entrare i laici». C'era qualche decina di persone fuori della sala infatti. E appena la sala fu piena, ecco che dette l'annuncio della nomina. Cambiò tutta la scaletta degli auguri.

Chi è stato il suo... sponsor? O diciamola più seriamente: come, realisticamente, ha preso corpo questa promozione che pure poteva essere nelle previsioni?

La proposta, nel caso concreto, è certamente partita da monsignor Bonfiglioli, che evidentemente considerava anche le dimensioni della diocesi, le nostre centoventi e passa parrocchie, l'esigenza da parte sua di occuparsi anche della presidenza della Conferenza Episcopale Sarda, ecc.

Come è regola, la proposta dell'ordinario passa alla Congregazione che istruisce la pratica. Vengono raccolte notizie sull'interessato, con vincolo di segretezza, nella diocesi di residenza o altrove, infine il prefetto porta la decisione alla plenaria della Congregazione e poi la delibera finale passa al papa.

Che nel caso — essendo Paolo VI — avrà letto nel fascicolo, o avrà saputo dal cardinale Baggio, che lei era quel tale don Tiddia che l'aveva accolto in seminario il 24 aprile 1970 e che aveva assistito a Cagliari, per tanti anni, l'amata FUCI...

Chissà, forse sì. In genere, le proposte che vengono presentate al papa sono una terna. Nel caso concreto, perché questa è una confidenza che mi fece monsignor Bonfiglioli stesso gratificandomi molto, lui disse «o Tiddia o ci rinuncio». D'altra parte non può non considerarsi che da più di un anno lavoravamo gomito a gomito, ed evidentemente c'era ormai un affiatamento e anche una stima da parte sua per il lavoro che sbrigavo... Ma il cardinale Baggio, che sapeva il suo, lo rassicurò. Io di me, però, non sapevo davvero nulla, nessuno mi aveva mai anticipato nulla. Se terna formale ci sia stata non lo so, né è giusto che lo sappia.

Ed ebbe il titolo di Minturno. Come mai?

Minturno è una ex-sede vescovile da tempo incorporata nella diocesi di Gaeta, in provincia di Latina. Non avendo più un suo vescovo residenziale, il titolo — come peraltro quello di svariate centinaia di ex- diocesi di tutto il mondo — viene assegnato ad un vescovo ausiliare o al responsabile di un ufficio, come per esempio nella Santa Sede. Anche in Sardegna abbiamo diversi titoli episcopali che sono assegnati a vescovi talvolta anche stranieri... Così c'è il vescovo di Dolia, il vescovo di Suelli, il vescovo di Santa Giusta, ecc. E d'altra parte anche il nostro monsignor Luigi De Magistris, propenitenziere maggiore emerito, ha il titolo di Nova, antica diocesi ora scomparsa del nord Africa, o monsignor Pillolla, quando prima di andare ad Iglesias era vescovo ausiliare di Cagliari, aveva il titolo di Cartenna, che era una comunità cristiana che rimanda addirittura a Sant'Agostino...

Minturno presso Gaeta. Se è lecito andare per parentele tematiche, mi sovvengono, legando Gaeta a Cagliari, due eventi: uno nobile l'altro malvagio. La leggenda di vita di Efisio Martire vede il giovane soldato, fra la conversione e la disobbedienza a Diocleziano, rivolgersi proprio agli artigiani gaetani perché gli confezionino una croce uguale a quella miracolosamente impressagli sul palmo della mano. L'altro episodio è del 1849, giusto 160 anni fa. Pio IX ripara a Gaeta perché a Roma si è affermata la repubblica di Mazzini ed invoca la protezione delle potenze straniere: interviene l'esercito francese e fa vittima, fra gli altri, il nostro Goffredo Mameli: poeta-soldato ventunenne con sangue cagliaritano nelle vene, il cui inno patriottico si suole presentare in omaggio ancora oggi ai successori del papa teocrate e beato. Lei è stato a conoscere la sua diocesi-non diocesi?

Sì, alcuni mesi dopo la nomina. All'inizio di settembre andai a presentarmi, a conoscere ed a celebrare la messa nell'antica cattedrale. Come particolare di curiosità aggiungerei che al momento della comunicazione telefonica il cardinale Baggio non ricordava il titolo. Lo seppi dopo, il giorno dell'annuncio ufficiale.

Quale motto episcopale scelse e quale stemma. E perché?

La scelta dello stemma fu tra le prime preoccupazioni da risolvere, mi veniva richiesto, ed occorreva per le stampe che preparano l'ordinazione episcopale. Mi venne in mente il richiamo di una meditazione svolta dal carissimo papa Giovanni XXIII: il Libro sacro e il Calice richiamano fortemente la missione del sacerdote e prima del vescovo. Ecco le immagini del mio stemma: in alto è la colomba, immagine biblica dello Spirito Santo.

Mi fa piacere questo suo rimando a papa Roncalli, alla cui biografia, per le parti sarde — sia quelle conciliari, sia quelle precedenti —, ho dato anch'io un pur modesto contributo.

Prendendo possesso della basilica di San Giovanni in Laterano, il 9 novembre 1958, papa Giovanni svolse una bella meditazione che mi piacerebbe ripresentare. Eccola: «Tutto ormai si raccoglie sull'altare sacro e benedetto, dove l'occhio riguarda due oggetti particolarmente preziosi e venerandi, un libro e un calice. Fra il libro e il calice ponete il Sommo Sacerdote: ponete con Lui tutti i partecipanti al sacerdozio, di ogni lingua e di ogni rito, qui e in tutti i punti della terra. Il Vescovo e tutti i sacerdoti in sua collaborazione esprimono il primo carattere della missione pastorale nella S. Chiesa: l’insegnamento della sacra dottrina. Eccovi nel Messale i due Testamenti: eccovi nell’annuncio fatto al popolo il punto principale e più alto del sacerdozio cattolico, che è quanto dire del Vescovo. Non è questo, diletti figli, il primo compito del sacerdozio cattolico, comunicare cioè la grande dottrina dei due Testamenti, e farla penetrare nelle anime e nella vita? Questo è il richiamo, questo è il compito del Libro aperto sull'altare: insegnare la vera dottrina, la retta disciplina della vita, le forme di elevazione dell'uomo verso Dio.

«Accanto al Libro, ecco il Calice. La parte più misteriosa e sacra della Liturgia Eucaristica si svolge attorno al calice di Gesù, che contiene il suo Sangue prezioso. Gesù è il nostro Salvatore, e noi partecipiamo misticamente al Corpo suo, la Santa Chiesa. La vita cristiana è sacrificio. Nel sacrificio animato dalla carità sta il merito della conformità nostra a ciò che fu lo scopo finale della vita terrena di Gesù, fattosi nostro fratello, sacrificatosi e morto per noi, al fine di assicurare nella consumazione della vita umana la nostra gioia e la nostra gloria nei secoli eterni. Il Calice sull'altare e i riti venerandi che congiungono il pane e il vino consacrati in un solo Sacramento, segnano il punto più alto, la sublimità della unione tra Dio e l'uomo, e la perfezione della professione cristiana».

Molto bello. E come motto la sua scelta fu?

Per il cartiglio scelsi una frase di Sant'Agostino: «Servi sumus eius Ecclesiae», siamo servi della sua Chiesa. L'espressione, certo significativa, è presa dal testo agostiniano sulla vita dei monaci. Il santo Dottore aggiunge: «Siamo servi della Chiesa di lui, e specialmente delle sue membra più inferme. Se siete fratelli, se siete figli nostri, se siamo conservi, o meglio servi vostri in Cristo, ascoltate i nostri ammonimenti, osservate i nostri precetti, ricevete ciò che vi somministriamo». Con questo commento, Sant'Agostino ricorda ad ogni vescovo il suo compito di prestazione, ma nota anche che essa non è sempre attesa e seguita in merito alla coerenza della fede.

La consacrazione quando avvenne?

Il 2 febbraio 1975, in cattedrale. La parrocchia era stata intanto affidata già dal 1973 a monsignor Cesarino Perra che era canonico penitenziere e già abitava a Castello. Un'altra bella figura di sacerdote colto, che amava le cose antiche in larga parte lasciate al suo comune natale di Sinnai. D'intesa anche con monsignor Bonfiglioli, scelsi la cattedrale, anche se la basilica di Bonaria era più ampia. C'erano diverse ragioni che mi fecero optare per il duomo: intanto ero vescovo ausiliare di Cagliari, e quella era la sede del vescovo. Poi della cattedrale ero stato parroco per due anni, ero nel Capitolo già da sette anni, e dell'ambiente — dico della curia nella varietà dei suoi uffici, fra cancelleria, economato, e poi anche tribunale — ero un assiduo per lavoro già da vent'anni... Feci una ricerca: l'ultimo vescovo che era stato ordinato in duomo era stato monsignor Giuseppe Cogoni nel gennaio 1931, anche lui era vicario generale e fu mandato a Nuoro, e nel 1938 ad Oristano. In antico c'erano stati degli ausiliari che dovevano accompagnare i vescovi cadenti, qui non c'era un vescovo cadente, ma un vescovo che riconosceva di aver bisogno di un aiuto per il gravoso lavoro pastorale da affrontare. Ed a cui detti, come sempre ho cercato di fare, la migliore collaborazione.

Naturalmente invitò il cardinale Baggio, che da Cagliari mancava da neppure tre anni. Sbaglio?

Credetti giusto chiedere al cardinale di darsi disponibile come consacrante principale, e accettò molto volentieri. Come conconsacranti chiesi a monsignor Giuseppe Bonfiglioli ed a monsignor Paolo Carta: con lui ci conoscevamo da sempre, da quando io ero seminarista, e siamo rimasti sempre in contatto. Certo, avrei potuto invitare anche monsignor Giovanni Cogoni, mio predecessore come rettore del seminario, o altri, ma i conconsacranti potevano essere due soltanto... Comunque intervennero anche i vescovi delle altre diocesi sarde e dal continente fu presente anche monsignor Alberti, con il quale già ci si conosceva perché nei primissimi anni '70 fu rettore del seminario maggiore ormai trasferito a Cagliari. Ebbe le sedi episcopali di Spoleto e Norcia.

Quando giunse per la cerimonia, il cardinale Baggio portò la bolla di nomina anche di un altro vescovo ausiliare, monsignor Giovanni Pes, dato come aiuto all'arcivescovo di Oristano Sebastiano Fraghì. E infatti monsignor Pes fu per diversi anni ausiliare ad Oristano. Nel 1979 tornò nella sua diocesi d'origine, Bosa cioè, aggiungendovi nel 1986 la sede di Alghero. Da giovane sacerdote era stato un assiduo del seminario di Cuglieri, gli studenti ne ammiravano la cultura.

Naturalmente cattedrale stracolma...

Sì, le navate e i transetti erano stipati. Partecipavano anche moltissimi sarrochesi, e i miei familiari.

Avevamo un discorso in sospeso. La festa a Sarroch...

Sì. “Orientamenti”, allora ancora a direzione condivisa fra monsignor Pillolla e monsignor Zuncheddu, pubblicò, in un numero speciale della vigilia, un lungo articolo firmato da Italo Porru che raccoglieva le impressioni dell'ambiente, iniziando proprio dal parroco che allora era, già da una decina d'anni, don Modesto Puddu. Don Puddu, posso aggiungere qui, fu uno dei due presbiteri assistenti, che mi affiancarono durante tutta la cerimonia. L'altro, per volontà dello stesso arcivescovo, fu l'anziano e carissimo monsignor Dino Locci.

Dei servizi pubblicati da "Orientamenti" si può dare una pur rapida scorsa. Tralasciamo quanto è di laudativo nei miei confronti — puro risultato di benevolenza che non sta a me dire quanto meritata e quanto no —, e andiamo proprio al... diciamo, succo delle notizie. Si virgolettano le parole del parroco: «Mons. Tiddia si recava spesso a Sarroch specialmente la domenica per celebrare la S. Messa e per trascorrere qualche ora in famiglia; successivamente, a causa dei molteplici impegni conseguenti ai nuovi incarichi, le sue visite sono diventate sempre meno frequenti e si presuppone che ora, purtroppo, lo siano ancora meno. Comunque tutta la popolazione gli è vicino... Il Sindaco dott. Stefano Coroneo e rappresentanti della Giunta Comunale sottolineeranno con la loro presenza alla consacrazione il giubilo di tutta la popolazione».

Poi si parla del dono preparatomi dalla comunità parrocchiale: un pastorale, opera del professor Franco d'Aspro, «e conseguentemente di elevato valore artistico» con lo stemma e il motto, e nel retro la data «2.2.1975»: si precisa, «un pezzo unico in fusione d'argento» e, aggiunge il cronista riferendo le parole di don Puddu: «Il pastorale è un dono del paese: spontaneamente, senza sollecitazioni, questue o sottoscrizioni, i compaesani, dopo la notizia della nomina vescovile, hanno in breve tempo realizzato quanto era necessario per l'acquisto del pastorale e lo hanno consegnato al parroco». In effetti quel bacolo pastorale mi fu consegnato insieme dal parroco e dal sindaco durante il rito dell'ordinazione. È solenne ed anche pesante: lo uso ancora nelle celebrazioni più solenni. Quando sarà il momento tornerà alla parrocchia di Sarroch.

Mi fa piacere che il suo pastorale lo abbia realizzato Franco d'Aspro, mio amico indimenticato e libero pensatore a tutto campo, e però attraversato sempre da una ispirazione religiosa finissima ed autentica.

Naturalmente conoscevo da lungo tempo io stesso il professor d'Aspro, autore di molti soggetti religiosi presenti in diverse chiese di Cagliari, e anche su campanili, come al Carmine, o in piazze come davanti a Bonaria o davanti al santuario di fra Ignazio...

È il solo bacolo che possiede?

No, un altro mi fu regalato dai fucini: è più leggero, lo uso abitualmente. Invece, evidentemente in altra circostanza, mi fu regalato un pastorale in ebano. Un dono africano molto bello, che ho donato a mia volta al seminario di Oristano, ed è anche questo un segno del mio legame con quella mia missione conclusiva e in particolare dell'affetto nutrito per l'istituzione seminario in sé, ciò che significa le persone che vivono nel, anzi il seminario: i ragazzi e i professori e superiori.

E gli altri doni simbolici che in una simile circostanza non mancano di certo?

La mitra me la donò monsignor Bonfiglioli, la croce pettorale il cardinale Baggio, che subito precisò simpaticamente «guarda che non è d'oro»!... L'anello invece fu un dono di monsignor Carta, con l'avvertenza che si trattava di un ricordo di monsignor Lorenzo Basoli, a lungo vescovo di Lanusei e padre conciliare.

Torniamo al tema "Sarroch e il suo vescovo".

Allora, l'articolo di "Orientamenti" proseguiva con la cronaca simpatica di una visita a casa dei miei genitori, «una graziosa villetta nella via del mare circondata da un civettuolo e ben curato giardino». Era il giardino curato da mia madre, ma anche da mio padre. E dai miei genitori il giornalista si fa raccontare qualcosa della mia infanzia, dei miei studi, e anche del tempo immediatamente successivo alla mia ordinazione sacerdotale. «Veniva pertanto assegnato alla Parrocchia di Villa S. Pietro ove giornalmente si recava in motocicletta», e qui ecco il racconto dell'incidente, e delle preghiere di fra Nicola. «Ha tante anime da salvare», avrebbe risposto fra Nicola, per come ricordava mia madre... e infatti, giù giù le tappe non della carriera ma, io direi più correttamente, del mio ministero. Le tappe che abbiamo visto, fino a quella di vicario generale del 12 settembre 1973, ad oltre vent'anni dall'ordinazione. Questo articolo da Sarroch è lungo, però il resto è tutta una serie di complimenti che ci possiamo risparmiare...

E sono d'accordo con lei. Ma, complimenti a parte, sono interessanti gli interventi che quel numero e anche il successivo di "Orientamenti", allora di opinione. E interessanti sono anche le tante fotografie di memoria biografica e di attualità, documentanti l'evento che tutto questo suscitava.

Beh, anch'io potrei ricordare un articolo veramente bello e profondo della professoressa Mariolina Maxia. Anche per onorare la memoria di questa carissima nostra docente di filosofia, e in mezzo a tanta dottrina, stralcerei appena una battuta che mi investe personalmente, naturalmente in chiave ecclesiale. Questa: «Ecco perché la nomina di un Vescovo ausiliare dell'Arcivescovo di Cagliari è un dono che deve riempirci di gioia: gioia alla quale vorremmo che nessuno restasse estraneo, non soltanto coloro che si sforzano di vivere con maturità consapevole la loro appartenenza alla Chiesa, ma anche quelli che guardano ad essa come spettatori indifferenti o curiosi. Don Pier Giuliano Tiddia è nostro, appartiene alla nostra diocesi, è legato a tanti di noi da profondi vincoli d'amicizia: anche questo è un motivo della nostra gioia, perché ogni valore umano trova nel mistero dell'Incarnazione luce e verità nuove».

Ha fatto bene a ricordare questo intervento della professoressa Maxia e con esso io richiamerei anche quello di monsignor Cherchi sui precedenti vescovi ausiliari dell'archidiocesi: pochi in verità, ma con questa chicca, che sempre mi era sfuggita, di monsignor Salvatore Delogu che fu incaricato, allo stesso tempo, della guida della diocesi di Lanusei e dell'ufficio di ausiliare a Cagliari. Valga per curiosità: «Fu eletto vescovo titolare di Canne in data 15.4.1972, consacrato l'11 giugno dello stesso anno e destinato ad essere amministratore apostolico della diocesi di Ogliastra e contemporaneamente vescovo ausiliare di Cagliari. La sua, più che una questione pastorale, era una questione giuridica. Risolta questa, mons. Delogu fu nominato regolarmente vescovo di Lanusei e automaticamente cessò il suo titolo di vescovo ausiliare».

Su questo punto potrei ricordare che mi capitò nel 1981 di succedere, come amministratore apostolico, proprio a monsignor Delogu, in attesa dell'arrivo di monsignor Piseddu, che fu eletto nell'estate dello stesso anno e consacrato ai primi di novembre.

Le storie si incrociano sempre. Ma restando ancora in questo veloce excursus della stampa diocesana in festa, doverosa citazione si dovrebbe fare del saluto dell'Azione Cattolica, a firma di Tonina Dessy, nome storico dell'associazionismo cattolico. La Dessy ricordava i corsi di cultura religiosa da lei curati lungo molti anni per la Gioventù Femminile di A.C. E si dovrebbe anche richiamare un dottissimo articolo di Paolo De Magistris, pubblicato in prima pagina sul numero postordinazione, mentre i precedenti scritti erano tutti nel numero di vigilia...

Sì, in quest'altra edizione il pezzo forte lo firmò ancora la professoressa Mariolina Maxia, un po' cronaca un po' riflessione spirituale ed ecclesiale. Ma si aggiunsero anche i contributi di don Usai, per il seminario, di un esponente del laicato impegnato e anche della rete delle famiglie religiose in diocesi.

Quest'ultimo è un articolo-testimonianza utile perché, intanto, riferisce autorevolmente — senza che si debba andare subito a controllare la precisione dei numeri — che nell'archidiocesi di Cagliari nell'anno di grazia 1975 erano operativi ben «18 fra ordini e congregazioni religiose maschili con oltre 220 religiosi, 180 dei quali sacerdoti e 40 laici». Ed a parte la presenza gesuitica nella facoltà teologica, se ne registrava una molto diffusa nel governo parrocchiale, investendo addirittura 14 comunità, nell'assistenza ad associazioni come quelle dei laureati e dei maestri cattolici, nei settori del lavoro manuale — ritengo fosse un riferimento aclista —, e allo stesso Centro diocesano vocazioni.

Ci fu per me una mobilitazione di affetti a dir poco commovente. È bello ricordare quei momenti, anche perché la vita non ci dà sempre, né forse ci dà spesso gioie.

Però potremmo anche completare la rassegna citando almeno un articolo del francescano padre Luciano Canonici sulla storia della diocesi di Minturno, che abbiamo prima evocato.

La storia, o forse la leggenda, ne attribuì la fondazione addirittura a San Pietro. Comunque la storia vera ricorda il nome di un vescovo del II secolo che trasformò in cattedrale cristiana il tempio di Giove. La località era Minturnae. E poi numerose date importanti sono registrate nell'alto medioevo, con svariati protagonisti ora positivi ora negativi, da Gregorio Magno ai longobardi, ecc. Nella biblioteca monumentale di Montecassino sono custoditi molti preziosissimi documenti riguardanti la diocesi di Minturno.

E torniamo adesso dove avevamo lasciato: al 1975 e al suo ufficio di vescovo ausiliare. Come organizzò il suo lavoro?

Le funzioni e i poteri del vicario generale li stabilisce il codice. L’intesa operativa che prendemmo subito con monsignor Bonfiglioli era che dove andava lui non c'era bisogno che andassi anche io per fargli assistenza e così duplicare. In settimana concordavamo gli impegni soprattutto dei giorni festivi, poi ci si vedeva per i resoconti. Con l'arcivescovo, d'altra parte, un incontro lo avevamo tutti i giorni. Salivo da lui alle 9, salvo situazioni eccezionali. Riferivo, mi dava istruzioni. Le materie erano tante, dall'ufficio catechistico alla Caritas, ecc. Dopo di che scendevo in curia, al piano terra, per ricevere la gente e i parroci, e lui faceva la stessa cosa, secondo agenda, al primo piano del palazzo. Tutte le domeniche io andavo almeno in una parrocchia, magari c'erano le cresime..., ma anche senza queste, andare aveva merito in sé, era un incontro pastorale, di conoscenza, confronto, dialogo.

Un vertice bicefalo funziona?

Non è un vertice bicefalo. La responsabilità della diocesi l'ha il vescovo residenziale. L'ausiliare collabora, si chiama ausiliare apposta. Certo, il vescovo ausiliare ha tutti i poteri del residenziale tranne quelli riservati alla sua persona. Si tratta quindi di intendersi con reciproco rispetto. Con monsignor Bonfiglioli, ma lo stesso potrei dire di monsignor Canestri dopo di lui, ho lavorato in perfetto accordo sempre. Io sapevo quello che lui desiderava, e cercavo di essere in linea, adeguato alle necessità. D'altra parte, lui non interferiva mai. Non mi ha mai detto di non decidere senza il suo permesso, accoglieva volentieri quello che facevo. Mi dava ampio spazio di libertà, e io cercavo di non invadere il campo delle sue decisioni.

Quali presenze conservava negli uffici della curia?

Sotto il profilo degli incarichi particolari mi alleggerii notevolmente. In quanto vescovo ausiliare conservavo l'ufficio di vicario generale ed ero membro di diritto del Consiglio presbiterale, del quale divenni il moderatore (restando l'arcivescovo il presidente). E mantenevo ancora la direzione del bimestrale "Bollettino Ecclesiastico Regionale", nel quale per qualche tempo mi aiutò don Efisio Pala, più tardi parroco anche lui della cattedrale e canonico.

Se dovesse indicarne una, quale iniziativa di monsignor Bonfiglioli le pare degna di speciale risalto magari anche perché la coinvolse più direttamente?

Fra il moltissimo che questo nostro amato arcivescovo ha compiuto nella diocesi nei dieci anni in cui l'ha guidata, io citerei la visita pastorale. Egli la iniziò il 6 gennaio 1975 — poche settimane prima della mia consacrazione cioè — e la portò avanti lungo cinque anni. E in questa visita lui affidò a me la parte amministrativa, cioè l'esame e le relazioni sullo stato materiale delle singole parrocchie, edifici, bilanci, ecc. Ero convisitatore, come si dice. Non si andava insieme. Io concordavo direttamente con i vari parroci quando vederci, giorno ed ora, anche per esaminare con loro, e con calma, le carte. Ogni tanto qualcuno mi chiedeva anche di restare per celebrare la messa.

Ricordo, degli anni centrali dell'episcopato di monsignor Bonfiglioli, il programma lanciato all'insegna di "Evangelizzazione, i ministeri", come s'intitolò. Fu lei stesso a presentarlo nel febbraio 1978, guardando al presente e all'immediato futuro. Che ne fu?

Quel piano, suggerito dagli indirizzi della CEI emanati nel maggio 1977, era imperniato su un'idea-forza: i carismi della Chiesa nell'articolazione ministeriale che include sia il servizio dei ministri ordinati che il servizio reso alla comunità dalle più varie componenti del popolo di Dio: i laici — si pensi alla famiglia —, i movimenti apostolici, i religiosi, ecc. Uno spazio importante fu dato, in chiave di apertura, ai cosiddetti ministeri "istituiti", accessibili anche ai laici, come il lettorato e l'accolitato: il primo per proclamare la parola di Dio nell'assemblea liturgica, il secondo per aiutare i presbiteri e i diaconi nel loro ufficio.

In effetti, a livello di Chiesa locale, cioè in primo luogo di sistema parrocchiale, il recepimento fu ampio e positivo, così nell'aggiornamento e nella diffusione della catechesi non soltanto fra i fanciulli e i giovani, ma anche fra gli adulti. I giornali se ne occuparono molto, non mancando però di rilevare, giustamente, anche le difficoltà complessive di un quadro che, per dire soltanto del seminario, vedeva, in meno di dieci anni, un calo dei due terzi degli studenti fra la prima media e la terza liceo: da 220 a 60 circa.

Difficoltà e soddisfazioni di quegli anni. Cosa le rimane, ripensandoci a tanti anni di distanza?

Parliamo di trent'anni fa. Fra le soddisfazioni la consacrazione di nuove chiese, perché con monsignor Bonfiglioli proseguì positivamente quel fenomeno, già avviato da monsignor Botto e continuato dal cardinale Baggio, di ulteriore ramificazione della rete parrocchiale, accompagnando così la espansione edilizia della città e dei paesi soprattutto dell’entroterra.

Le fatiche oristanesi fra comunità e comunione

Passò un mese da quella visita sarda e cagliaritana di Giovanni Paolo II e una novità importante la raggiunse personalmente: la promozione ad arcivescovo di Oristano, succedendo a monsignor Francesco Spanedda, che era anche presidente della CES ed aveva nella sua storia personale l'esperienza conciliare. Oltre a lui, nel 1985, portava quell'esperienza soltanto monsignor Giovanni Melis Fois vescovo di Nuoro, ed allora, al Concilio, vescovo di Tempio ed Ampurias. Come andarono le cose?

La nomina ad Oristano fu anomala anch'essa, come un po' anomala era stata la promozione all'episcopato alla fine del 1974. Fui interpellato riservatamente se gradivo la destinazione o avessi problemi particolari ad accettare. Risposi affermativamente: sono sempre stato a disposizione, come ho detto, della Chiesa e dei miei superiori, non avevo mai fatto e non facevo questioni. Se ne parlò anche con monsignor Canestri, che certamente avrebbe gradito la prosecuzione della mia diretta collaborazione in diocesi, ma che, dico con altrettanta certezza, non avrebbe mai ostacolato, senza ragioni forti, un orientamento della Santa Sede.

Così un giorno ricevetti la telefonata da monsignor Piero Monni, che lavorava da molti anni nella curia romana e che ho prima ricordato come già direttore di "Orientamenti". Mi riferì che si trovava a Cagliari e che con lui era il segretario della Congregazione per i Vescovi, monsignor Lucas Moreira Neves, il quale aveva piacere di salutarmi. Ci demmo l'appuntamento per il giorno seguente nel mio ufficio di piazza Palazzo. Era il 4 novembre 1985. Ci vedemmo in tre, poi monsignor Monni, con grande discrezione adducendo la scusa di dover fare una commissione, mi lasciò solo con monsignor Moreira. Questi allora tirò fuori una cartella e mi disse: «Devo consegnarle questa busta». Ricevetti, lessi e ringraziai. Era la nomina ad arcivescovo di Oristano. E allora mi chiese: «Ma non mi scrive la risposta?». Ed io: «Così, in quattro e quattr'otto?». Concluse: «Sì». Allora lo lasciai a leggersi il giornale e mi spostai alla macchina da scrivere. La lettera consegnatami era del santo padre, e quindi a lui risposi ringraziandolo della fiducia e facendogli gli auguri in particolare perché era il giorno di San Carlo, il suo onomastico. Consegnai la mia risposta a monsignor Moreira, il quale mi fece presente che avrebbe avvertito monsignor Spanedda, col quale concordò la data della pubblicazione dell'annuncio che fu il 30 di quello stesso novembre.

Ed ebbe un nuovo incontro con il papa per la ricezione del pallio?

Questo avvenne nella solennità dei Santi Pietro e Paolo del 1986, insieme ad una quindicina di altri arcivescovi provenienti da diverse nazioni. Dall'Italia, insieme a me, c'era l'arcivescovo di Pisa monsignor Alessandro Plotti. Per antica consuetudine, il conferimento del pallio viene effettuato dal pontefice, nella basilica di San Pietro, il 29 giugno di ogni anno agli arcivescovi metropoliti eletti nell'anno precedente. Si tratta di un segno di comunione con il vescovo di Roma: una piccola stola bianca, fatta con la lana degli agnelli benedetti dallo stesso pontefice nella festa di Santa Agnese ed ornata di sei crocette e di frange nere, simbolo della potestà che, in comunione appunto con la Chiesa di Roma, il metropolita possiede in tutta la provincia ecclesiastica. Il palio viene indossato nelle funzioni vescovili più importanti, nelle maggiori solennità.

Che conoscenza aveva, a quel momento, della Chiesa di Oristano e in generale dell'Oristanese?

Una conoscenza modesta, anche se ricordo che lì feci tappa per raggiungere Cuglieri ben 42 anni prima di quel 1985! C'erano stati grandi vescovi, una tradizione ecclesiale importante, e anche una storia civile rilevante di molti secoli. Di fatto il territorio lo conoscevo di passaggio, sovente le riunioni della Conferenza Episcopale Sarda le tenevamo là, ed io ero allora già membro della CES da 11 anni. Quindi avevo avuto modo di conoscere, pur non approfonditamente, diversi sacerdoti, senza contare quelli che erano stati miei compagni di studi, qualcuno più giovane e qualcuno più anziano.

Il primo impatto?

Intanto, con pensiero molto gentile, i membri del Collegio dei consultori di Oristano vennero a trovarmi a Cagliari. Ci riunimmo in una sala dell'episcopio, conversando su vari aspetti della realtà locale e prendendo infine accordi per il mio ingresso ufficiale. Potrei dire in conclusione che sì, mi mancava una conoscenza approfondita, ma non andavo in un luogo ignoto. Avevo fiducia nella disponibilità e nello spirito di collaborazione dei consultori e di quanti conoscevo.

L'ingresso avvenne il...?

Arrivai sabato 1° febbraio 1986. Partito da Cagliari al mattino, mi fermai presso le suore di San Giuseppe nella casa — allora intitolata a Santa Maria Goretti, e un po' meno grande di come è oggi — che si trova presso la basilica santuario del Rimedio, da cui prende il nuovo nome. Condivisi il pranzo con i consultori che avevo trovato ad accogliermi. Nel pomeriggio — ché era febbraio e si doveva far tutto prima che arrivasse il buio — venne la macchina con il sindaco Gaviano e facemmo la prima tappa, per un momento di preghiera, proprio al Rimedio. Quindi nuovamente in macchina fino alla cattedrale. Un saluto nella piazza della cattedrale e poi tutti in chiesa per la cerimonia prevista. Pioveva quel giorno. E nella introduzione alla omelia citai la frase biblica: «aquae multae non potuerunt estinguere caritatem», cioè «questa abbondante acqua non può spegnere l'amore».

Come avvenne il passaggio delle consegne?

Andai io da monsignor Spanedda qualche giorno prima dell’ingresso ufficiale. Stemmo insieme molte ore. Mi fece tutte le consegne, mostrandomi tutti i vari aspetti della realtà ecclesiale oristanese... Ma naturalmente con questo non è che si sia chiuso tutto, perché oltre alle comunicazioni telefoniche che erano possibili, e che ci furono proprio sino alla fine, cioè fino alla sua morte avvenuta nel 2001, io andai ogni anno a trovarlo nell'imminenza del Natale e della Pasqua. E quindi si parlava, potevo confidargli perplessità o propositi, analisi di situazioni...

Lui seguiva sempre tutto attraverso il settimanale diocesano "Vita Nostra", era sempre molto interessato. Dacché mi aveva lasciato la responsabilità della diocesi si era ritirato a Sassari, dove abitava presso la casa delle Pie Sorelle Educatrici che lo avevano assistito per lunghi anni. Ricordo bene la superiora generale madre Maria Aurora Cambilargiu che partecipò anche al Concilio plenario sardo.

Chi l'aiutò nelle prime fasi di ambientamento e conoscenza della realtà oristanese?

Vicario generale di monsignor Spanedda era canonico Giuseppe Marras, che già era stato vicario generale di monsignor Fraghì, cioè fino al 1979. Un sacerdote di grande esperienza. E anch'io mi rivolsi a lui chiedendogli che mi aiutasse. Egli rispose che aveva la sua età, preferiva lasciar la mano... «Sì, d'accordo — osservai —, cercheremo una soluzione, ma non di colpo...». Accettò con spirito di comunione. Lo nominai quindi delegato arcivescovile con tutti i poteri di vicario generale, e mantenne l'incarico per circa un anno o poco più. Sono stato vicario generale a Cagliari per molti anni, e conosco l'importanza e la delicatezza del ruolo, che impone molta discrezione, spirito di lealtà verso il vescovo, fraternità con il presbiterio che conosce spesso meglio di chiunque altro.

Monsignor Marras mi chiese poi nuovamente l'avvicendamento, non se la sentiva di proseguire, e allora procedetti alla nomina del suo successore dopo aver consultato ad uno ad uno tutti i sacerdoti e se qualcuno non era potuto venire lo richiamai io perché non volevo perdere nessun consiglio, nessuna opinione. Certo, fra loro i preti si saranno scambiati idee, impressioni, qualcosa l'avranno concordata... Nel colloquio personale io domandavo un nome e anche le ragioni di quel suggerimento. Ascoltavo ed appuntavo.

Da parte sua questo voleva essere forse un segno di condivisione, di apertura alla corresponsabilità. Intendeva lanciare questo messaggio, anticipare uno stile di governo episcopale?

Da soli non si fa nulla, ognuno ha il suo ruolo, e tutti insieme serviamo il popolo di Dio. Impiegai, per completare l'indagine, circa cinque o sei mesi. La preparai bene, senza fretta, come potevo, perché il posto era comunque già degnamente occupato da canonico Marras. Infine, dopo aver sondato tutto e tutti, procedetti alla nomina di monsignor Mario Carrus, allora relativamente giovane, anche già molto esperto, capace e ben voluto da tutti. Egli è rimasto vicario generale per tutto il mio periodo. Insieme abbiamo lavorato bene.

Talvolta, per non dire spesso, nelle stanze di comando entrano il conformismo e la captatio benevolentiae, e quindi reticenza e insincerità. Perché il dato comunionale è sacrificato dai temperamenti dei vescovi più o meno autoritari e autoreferenziali. Come vede questo aspetto?

Di reticenza da parte dei miei collaboratori e del clero diocesano direi di non averne incontrato, magari qualche timidezza a esprimere fino in fondo la propria opinione, questo sì. Intendo dire che talvolta è emerso un «mi raccomando, ma non dica niente»... E cosa potevo rispondere? «però se non dico nulla mi serve a poco, mi dispiace».

Io ho sempre gradito la sincerità. Ricordo in particolare questo, ora sono passati più di 20 anni... Chiamai monsignor Carrus per nominarlo vicario generale, dopo aver ascoltato tutti i preti ad uno ad uno (tiravo le somme delle votazioni, anche se tali non erano formalmente, ma lo erano di fatto). Lui mi disse: «Guardi che se io accetto di diventare vicario generale, le dirò però le cose sinceramente come so, poi lei farà quello che crede». Io lo ringraziai di questo, che non era una minaccia ma una promessa di lealtà. E infatti non ho mai rallentato i suoi interventi, le sue valutazioni. Qualche volta lo interpellavo io, altre volte era lui stesso che diceva «sento il dovere di dirle questo». E aggiungo che monsignor Carrus io l'ho ringraziato pubblicamente di questa sua franchezza anche quanto me ne sono andato, nel saluto dell'ultima messa di fronte alla cattedrale.

Ma non è stato il solo. Ci sono stati anche altri collaboratori che, con rispetto ma anche con tutta sincerità, mi hanno invitato, su varie questioni, alla cautela, a considerare questo aspetto o quest'altro che non era ancora emerso. E naturalmente io non ho mai risposto «faccio come dici tu», ma ho accolto come motivi di riflessione quelle considerazioni. E verso chi è stato così aperto e franco non sono mai stato uno che gliel'ha fatto pagare. E perché mai? Quelli sono i più leali. Forse temono.., il muso, ma parlano lo stesso perché lo sentono come un dovere di comunione con il vescovo e un servizio alla Chiesa.

Quali obiettivi si era dato e cosa concretamente riuscì a fare lungo i vent'anni di sua guida dell'archidiocesi arborense?

Il piano pastorale fondamentale che avevo in mente era ancora quello del Vaticano II, guidato e illuminato dalle istruzioni della Conferenza Episcopale Italiana che sempre seguiva questi problemi. Se ne erano occupate ripetutamente le assemblee generali, i convegni ecclesiali proprio voluti dalla CEI: prima Roma 1976, poi Loreto 1985..., e io arrivai a Oristano nel 1986. Quindi, ripeto, il piano pastorale, che voleva essere sì un indirizzo, ma aveva una sua flessibilità. Si trattava di verificare i cambiamenti proposti dalla gerarchia alle comunità, di valutare le innovazioni del cammino conciliare nell'attuazione pratica della Chiesa italiana.

Tenendo presente gli obiettivi di questo cammino, io curai le lettere pastorali, che ora sono raccolte nei libri che ho potuto pubblicare, nell'occasione del mio 25° di episcopato e dopo, sotto il titolo comune di "Tutto io faccio per il Vangelo". E con le lettere pastorali detti sempre la massima importanza alla visita pastorale, che è un modo bellissimo di incontro del vescovo con le varie comunità a lui affidate. La prima visita pastorale la indissi a meno di un anno dal mio ingresso. Il 30 novembre 1986, prima domenica d'Avvento, presentai la lettera pastorale il cui titolo era "Andiamo incontro al Signore che viene" prima citata. In pratica iniziai la visita nella Quaresima del 1987.

Quante visite pastorali ha compiuto nei suoi vent'anni oristanesi?

Tre. Con diversa impostazione l'una dall'altra, anche con intenti differenziati, ma sempre con grande rispondenza da parte delle comunità, oltre che, doverosamente, con molto impegno da parte mia. Se guardo indietro, riepilogando per quanto possibile, io credo che i momenti più importanti del mio servizio episcopale ad Oristano siano stati proprio questi delle visite pastorali.

La prima visita, secondo lo schema classico, riguardò le parrocchie, incontrate una ad una. Durò circa quattro anni, fu molto faticosa, considerate anche le distanze, ma certo fu molto fruttuosa. La seconda, conclusa fra il 1995 e il 1996, ebbe un tratto piuttosto zonale, e fu mirata ad approfondire alcuni aspetti del cammino pastorale: catechesi, liturgia, carità, assistenza ai malati, matrimonio e famiglia, ecc. in vista di rinnovare la vita pastorale della diocesi. La terza visita la feci negli ultimi anni prima di lasciare al mio successore, portando parrocchia per parrocchia, zona per zona, il Concilio plenario sardo per illustrare che cosa suggeriva e proponeva alle nostre comunità.

Devi accedere per poter commentare.