Fabio Maria Crivelli matricola universitaria e quell’articolo (di pentimento) su L’Unione Sarda del 1940…

di Gianfranco Murtas

Nel novero degli amici di tutta una vita, a Fabio Maria Crivelli, storico direttore de L’Unione Sarda, ho voluto un bene speciale. Ma l’affetto, integro e personalissimo, nella confidenza che, pur nello stacco generazionale, riuscimmo a stabilire e consolidare nei mille conversari ed anche a tavola, cenando in cucina a casa mia, nello strano complessivo mix di sobrietà francescana ed orgogli della biblio/emeroteca tutta in mostra per la condivisione con giovani ed anziani, originava da una stima morale e intellettuale dell’uomo che pur non si presentava – raccontando di sé – come l’immacolato. Tutt’altro. Semmai si confessava disincantato realista e pragmatico, uomo propenso alle mediazioni possibili, disponibile ai compromessi nell’ordinario andare della vita e anche della professione, dico al giornale, fatti salvi – però, però – i valori superiori che sapeva intangibili e su cui la coscienza interrogava senza disponibilità alcuna all’accomodamento. Anche in loggia era così, quando trattava, per dirne una, di Voltaire – il Voltaire del Trattato sulla tolleranza, o il Voltaire razionalista ed ideale antagonista di Pascal –, di Voltaire già vecchio al quale egli si volgeva come a un collega d’anagrafe, specchiandosi in lui per meditare su se stesso anche e ancora nell’età propria dei consuntivi. O quando salutava nel busto di Giovanni Bovio, convitato nostro sempre, nei passi perduti, la memoria del filosofo e patriota repubblicano che aveva saldato il risorgimento unitario ai primi avanzamenti di quel Novecento che presto avrebbe portato anche la sua Capodistria – ma per quanto? – entro i confini politici, oltreché sentimentali, della patria. Il patriottismo democratico coinvolto nella grande guerra avrebbe ottenuto il risultato, l’antipatriottismo fascista ci avrebbe vent’anni dopo scaricato addosso l’onere della rinuncia, la perdita umiliante che – lo diciamo oggi – soltanto l’unità europea potrebbe nel futuro restituirci in chiave federalista.

Sì, perché quelli erano i giorni e gli anni in cui lui, fattosi sardo ormai dal 1954 e massone dal 1970 (con voluta prolungata sospensione dell’attività per non intralciare impropriamente il libero spiegamento professionale, e con responsabile recupero nella giusta stagione), sentiva un crescente trasporto, chiamalo morale od emotivo, per la sua terra d’origine, tanto da riferirne occasionalmente nei fraterni conversari dei appunto passi perduti e all’ombra del busto solenne di Bovio giurista-filosofo tutto mazziniano, ora della loggia Sardegna che l’aveva riaccolto ora della loggia Francesco Ciusa che aveva contribuito a fondare, e poi anche da scriverne: e sarebbe venuto un romanzo-memoriale che conosco ed è ancora (purtroppo) inedito. Perché Trieste – la Trieste di Guglielmo Oberdank – era la patria della madre, perché Capodistria (oggi Koper slovena) era – o era stata – la sua culla, appena cinque anni dopo il sacrificio di Nazario Sauro, mazziniano dell’irredentismo istriano. Che ascendenze! ascendenze finalmente purificate nella memoria, liberate da quel tanto di patriottardo che il regime aveva calato, perfido, contorcendogli l’adolescenza, penalizzandolo nel suo immaginario di quegli anni che dovevano essere della sua formazione e che soltanto il tempo di democrazia avrebbe restituito nelle sue sane forme storiche.

Ora Fabio Maria Crivelli sono già tre lustri che ci ha lasciato. E come cerco di fare ogni anno esplorando questo o quel territorio della sua vastissima produzione giornalistica (e anche drammaturgica e teatrale), anche stavolta e come avvolgendolo nel mio pensiero con una speciale gratissima affezione, vorrei raccontare di lui, col documento scritto, una pagina di vita che lo rende giovanissimo, 19enne, ancora pienamente condizionato o forse infatuato da quanto d’irreale la dittatura gli ha impresso nella quotidiana frequenza scolastica o s’è materializzato nelle più ordinarie regolazioni sociali ed ancora delle prime esperienze di pubblicista: da cui forse confusamente cerca di emanciparsi fra le suggestioni del disimpegno, ma a cui inevitabilmente ritorna. Fra gli oltre 23mila lemmi classificati dal compianto Pippo Della Maria e riuniti nella Storia e scritti de L’Unione Sarda ne compare infatti uno che rimanda molto all’indietro e che mi rammarico di non aver mai evocato, per capirne di più, con l’autore carissimo.

Perché allora – era il 1940 – egli produsse un articolo – uno dei tanti sparsi fra testate diverse (naturalmente tutte d’ubbidienza al regime e al suo duce) – che L’Unione Sarda – il giornale che avrebbe preso a dirigere quattordici anni dopo! e per oltre un quarto di secolo abbondante – accolse, in quarta, fra i commenti alla seconda guerra mondiale. Titolo: “Tramonto del mito dell’Ellade”, sottotitolo: “L’Italia romperà le reni alla Grecia”, occhiello: “I falsi discendenti di Pericle”, sommario: “I parteggiatori di Cartagine secolare nemica di Roma – Niente da vedere con gli elleni di Pericle di Milziade di Temistocle – Metaxas il pupazzo di Albione – L’Atene “inglese” di questi ultimi tempi – il dominio della sterlina”. Di tutta evidenza, con gli inevitabili rigurgiti della propaganda in permanente rimbalzo, i rimandi storico-letterari degli studi liceali del giovanissimo notista.

La storia è nota. Il generale Ioannis Metaxas, figura autoritaria (eppure popolare) e da lunghi anni a capo del governo greco, aveva respinto il velleitario ultimatum fascista del 28 ottobre 1940 impegnando con successo le sue truppe di guerra in sfondamento fino in Albania. Sarebbero state le forze tedesche a “raddrizzare”, per conto dell’Asse, l’infelice andamento anche di quella “nostra” volgarissima campagna militare.

(Verso la metà degli anni ’20, mentre si trovava ancora in esilio per la sua assoluta e costosa fedeltà alla instabile monarchia greca, Metaxas venne in Italia e per qualche tempo si trattenne a Cagliari: massone fu accolto dai liberi muratori cagliaritani della loggia Sigismondo Arquer, già “prigionieri” dell’antimassonismo di Benito Mussolini e forse alla vigilia della loro privazione del curatissimo Tempio nel quartiere della Marina. Di quella visita posseggo il documento fotografico: anni addietro, la vedova di uno di quei remotissimi dignitari di loggia mi omaggiò degli scatti che qui ripropongo, che vedono il generale in alcuni momenti conviviali da noi).

Il giovane Crivelli alle sue prime prove di giornalismo. Mi vien d’obbligo qui, però, come a mo’ di premessa chiarificatrice, e benché nessuna intelligenza vera potrebbe mai confondere cause ed effetti o portare considerazioni grossolane come quelle che le scombussolate menti dei fascisti d’oggi formulano quando frugano fra le… debolezze dei pretesi avversari – rozzamente imputando di girellismo perfino i ragazzi massificati dalla dittatura e liberatisi in repubblica –, di richiamare prima ancora del radicamento liberale e liberaldemocratico (con aperture al socialismo) del Crivelli adulto e maturo (1945-2009)… il suo purgatorio nei campi di prigionia polacchi e tedeschi del biennio 1943-1945: dodici campi di lavoro, tra fatica e fame e il rischio vero di una mitragliata nel cervello. E tutto questo perché quel ragazzo che s’era permesso, nelle sue legittime e ingenue sperimentazioni, di argomentare in pro dell’imperialismo guerrafondaio della dittatura, meno di tre anni dopo – e dopo tanti passaggi di una guerra preparata in qualche caserma o scuola allievi ufficiali di Pola o Treviso o Nocera Inferiore, e combattuta fra Sicilia e Albania – aveva maturato finalmente il suo no, un no pieno e gigantesco, al regime e all’innesto della tragicommedia di Salò, preferendo a quella complicità l’incerta avventura della cattività burgunda.

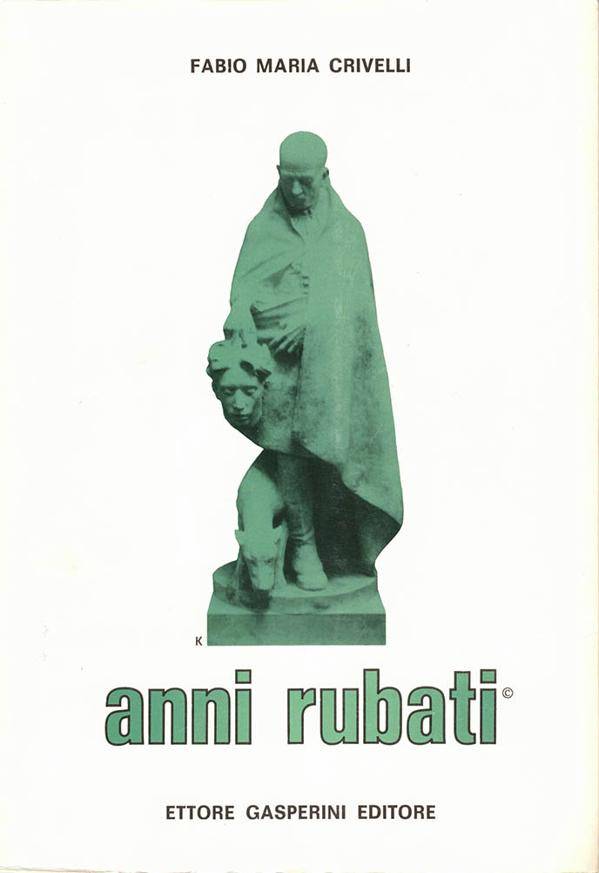

In vecchiaia, tornando in visita a Trieste ed a Kopar – la sua Capodistria –, risalendo le scale della sua casa ma fermandosi poi, non azzardandosi a bussare alla porta da cui udiva parole ormai non più italiane – s’era dato a scrivere bellissimi articoli di memoria, Fabio Maria Crivelli. E quegli articoli erano rifluiti poi in un libro – anni rubati (Ettore Gasperini editore in Cagliari, 1988) – integrato da altre pagine, quelle riferite ai patimenti della prigionia e, prima ancora, quelle descrittive delle sue adolescenziali sperimentazioni di scrittura e collaborazione con i giornali. Che, come in una rete strutturatasi al servizio della propaganda governativa o del partito al potere con i suoi gerarchi e gerarchetti, si passavano l’un l’altro gli articoli ricevuti in redazione. Tutto ormai ritornava nella memoria dell’anziano giornalista e direttore: i balzi sentimentali fra cotte e piccole feste d’innamorati, fra letture dei grandi romanzieri o poeti americani e partecipazioni (anche comprensibilmente infastidite) alle premilitari, fra lezioni universitarie e scialo di divise nere. Nel tanto, la presenza – magari con qualche convinto alalà – all’adunata di piazza Venezia in quel 10 giugno 1940 e le prime riflessioni su un futuro forse tutto da subire invece che tutto da costruire…

Prima di riproporre lo scritto del 19enne prossimo direttore de L’Unione Sarda, quello scritto che lo fotografa con le sue ingenuità di giovanissimo ed a noi fa anche comprendere quale delitto sia stato il fascismo anche sotto il profilo della pedagogia civile e morale esercitata nei confronti delle generazioni venute su negli anni in cui esso volle (risibilmente) inventare una nuova civiltà, credo dunque giusto introdurne criticamente la lettura rimbalzando dalle pagine bellissime di anni rubati quelle che, memorialisticamente, inquadrano e spiegano. Eccole:

« Finito il liceo, eccomi matricola… »

Gli anni ai quali oggi più di sovente torna la mia memoria sono quelli della giovinezza; gli anni che io considero "anni rubati". Appartengo ad una delle generazioni sulle quali la sorte e la storia hanno infierito con maggiore durezza. Lo stesso è accaduto alla generazione che ci ha preceduto, quella dei nostri padri. Loro come noi hanno conosciuto gli errori, la fatalità, le bestiali dissipazioni della guerra. Talvolta mi accade, viaggiando, o trovandomi in qualche posto in mezzo alla folla, o anche camminando per le strade della mia stessa città, di guardarmi attorno e di pensare che la grande maggioranza degli uomini con cui vengo a contatto sono al di sotto dei quarant'anni; e subito collego il dato anagrafico alla considerazione che tutti costoro sono nati dopo il 1945 e dunque non hanno mai conosciuto di persona quell'evento che si chiama guerra. Penso che tutto ciò crei una frattura generazionale assai più profonda di quella che è la normale distinzione fra persone di diversa età. La differenza più importante che divide la mia generazione da quella dei miei figli sta nell'impossibilità di avere in comune un ricordo e una valutazione dei nostri anni di adolescenza e di giovinezza; l'esperienza e la memoria che noi, ormai vecchi, ci portiamo dietro come esistenziale fardello è gravata di pesi che loro, crescendo e diventando adulti, non hanno conosciuto. Nel bene o nel male le ultime generazioni hanno vissuto la loro giovinezza tutta intera, determinata solo dalla loro volontà e dalle loro concezioni; noi, che a ben pensarci siamo dei fortunati superstiti, abbiamo avuto la sorte segnata dalle volontà altrui, siamo stati chiamati a prove che ci venivano imposte, ci sono stati rubati gli anni migliori della nostra vita. Quanto questo abbia inciso nel nostro carattere, nel nostro modo di affrontare gli eventi che sono seguiti alla guerra, nel nostro atteggiarci di fronte alle tante scelte che poi l'esistenza ci ha offerto, è difficile, anzi impossibile da definire. Quello che è certo è che quegli anni "rubati" alla nostra normale esistenza e che coincidono con la stagione della giovinezza hanno ancora oggi una parte dominante in quel bagaglio di memorie che ogni viaggiatore terreno si porta dietro fino all'ultima tappa.

Il primo settembre del 1939, quando le truppe di Hitler invasero la Polonia e dettero il via alla seconda guerra mondiale, io avevo diciotto anni; due mesi prima avevo conseguito la maturità classica, mi ero iscritto alla facoltà di giurisprudenza ed ero in attesa che l'università romana iniziasse l'anno accademico. Come tutti gli italiani mi aspettavo che anche il nostro paese, legato alla Germania dal patto di acciaio, entrasse subito nel conflitto, invece Mussolini dichiarò la non belligeranza. Nei mesi successivi la mia vita continuò, dunque, a svolgersi secondo le abitudini consuete; frequentavo le lezioni universitarie ma con scarsa assiduità, dedicavo assai più tempo al lavoro nella redazione di una rivista mensile che si chiamava "Conquiste" e di cui ero stato nominato, a puro titolo onorifico, segretario; occupavo i lunghi pomeriggi negli angusti locali di via San Basilio leggendomi tutti i quotidiani italiani che ci venivano inviati a titolo di cambio e cominciai a scrivere novelle e articoli di varietà che inviavo, facendone una dozzina di copie, a vari giornali di provincia. Non senza sorpresa i miei pezzi venivano pubblicati e talvolta perfino retribuiti con le venti o trenta lire che costituivano, allora, il compenso medio di una collaborazione giornalistica. Scrissi anche un paio di racconti che "La Tribuna", quotidiano romano di antiche e illustri tradizioni, ospitò nella terza pagina; ma, naturalmente, la mia vera aspirazione era quella di entrare in pianta stabile in uno dei giornali di Roma per fare quel praticantato che consentiva l'accesso ufficiale alla professione. Ben presto mi accorsi che questo era assai più difficile; occorrevano potenti raccomandazioni politiche e io non conoscevo nessuno dei gerarchi che contavano e non frequentavo le organizzazioni del regime in cui si prendevano le decisioni concrete; ero iscritto al Guf, perché ciò era indispensabile per frequentare l'università, ma la politica non rientrava fra i miei interessi. L'unico mio contatto col regime avveniva il sabato pomeriggio quando dovevo indossare la divisa del Guf per partecipare alle esercitazioni premilitari; trovavo quelle ore passate in qualche caserma a marciare o ad imparare l'uso del fucile estremamente noiose e spesso all'ultimo momento cambiavo strada, invece di andare all'adunata passavo a prendere la ragazza di cui m'ero appena innamorato (quella che sette anni più tardi divenne mia moglie) e ce ne andavamo in giro per Villa Borghese o a vedere l'ultimo film americano in un cinema del centro. Un sabato fui fermato da una ronda, il mio nome fu segnalato come quello di un renitente alla premilitare, dovetti andare a Palazzo Braschi a subirmi un energico cicchetto assieme alla minaccia di espulsione dal Guf.

Con questo non intendo dire che mi sentivo antifascista già da allora; semplicemente vivevo una mia vita nella quale non entravano particolari entusiasmi per il regime che era al potere e mi sentivo piuttosto freddo davanti alla dilagante retorica con la quale ogni giorno esaltavano Mussolini e il fascismo. Seguivo invece con attenzione le notizie della guerra che stava incendiando l'Europa, e in cuor mio provavo assai più ammirazione per quei folli polacchi che andavano alla carica a cavallo piuttosto che per quelle soverchianti forze corazzate naziste che in quindici giorni schiacciarono un popolo eroico ma inerme.

Durante il periodo della "drole guerre", come fu chiamata la lunga stasi dei combattimenti fra i tedeschi e gli anglo-francesi davanti alla linea Maginot, io continuavo a leggere i miei preferiti scrittori francesi e nel contempo scoprivo la letteratura americana; Steinbeck, Thorton Wilder, Caldwell, l'antologia di Spoon River mi trasportavano in orizzonti più vasti, mi facevano sentire quanto limitata e provinciale fosse la nostra cultura e come la nostra scarsa letteratura risentisse dei vincoli imposti da un regime di dittatura. Presentivo con una certa rassegnata angoscia che quella nostra "non belligeranza" non sarebbe durata molto e che l'Italia avrebbe finito con lo scendere in campo proprio contro quelle nazioni che io più ammiravo, a fianco di una nazione, quella tedesca, che da bambino, sull'onda delle letture riguardanti la prima guerra mondiale, avevo preso a considerare nemica.

Tuttavia avevo diciotto anni, gli amici che frequentavo non dedicavano molta attenzione a problemi di questo tipo, i nostri discorsi vertevano soprattutto sul cinema, sul calcio, sulle materie di esame del primo anno; la domenica sera ci ritrovavamo in casa di qualche ragazza che col permesso dei genitori organizzava una festicciola e già ci sembrava un'audace trasgressione danzare al suono di un grammofono i balli in voga in America che i giornali severamente bollavano come segno di "esterofilia". Vivevamo tutti come in un tempo sospeso, sentivamo che si trattava solo di una parentesi, di una serenità basata sul non pensare al domani, una sorta di prolungato e ingannevole autunno che preludeva a gelidi inverni.

Il 10 giugno 1940, in divisa del Guf, ero a Piazza Venezia mescolato alla folla strabocchevole che era stata mobilitata per sentire annunciare dal Duce che "l'ora irrevocabile delle decisioni supreme era scoccata sul quadrante della storia". Ricordo nitidamente che dopo i ritmati applausi e le grida bellicose lanciate dai vari gerarchi la folla abbandonò la piazza in un grande silenzio. E sempre in silenzio mi rivedo risalire per via Nazionale verso l'Esedra con un gruppetto dei soliti amici; camminavamo nella nostra divisa nera ravvivata dal fazzoletto azzurro senza scambiarci una parola, ognuno immerso nei suoi pensieri, tutti consapevoli che un'altra stagione della nostra vita era cominciata. Eravamo in sei, compagni di scuola fin dal ginnasio, pochi mesi prima avevamo festeggiato insieme secondo il goliardico rituale l'investitura a "matricole"; due di loro non sono mai tornati dalla guerra che Mussolini poco prima aveva dichiarato; uno è sepolto nella neve della Russia, l'altro in un boschetto alle porte di Agrigento, in Sicilia.

La cartolina rosa di chiamata alle armi mi arrivò ai primi di gennaio del 1941, quasi a festeggiare il mio ventesimo compleanno. Mussolini seccato per alcune manifestazioni antifasciste che erano avvenute nell'ateneo romano decise di sopprimere il privilegio del rinvio e proclamò che tutti gli universitari di quella classe erano da considerarsi volontari. Mi presentai nella data fissata al distretto e assieme ad altre migliaia di compagni la sera stessa viaggiavo a bordo di una lunghissima tradotta alla volta di Pola, dove per uno dei tanti scherzi della sorte ero stato destinato; Pola, infatti era allora il capoluogo dell'Istria, la terra in cui ero nato e da dove, bambino, mi ero trasferito con la mia famiglia a Roma. Cominciarono così a trascorrere quegli anni che io considero "rubati"; in una caserma d'artiglieria, in divisa di soldato semplice ma con un fregio dorato sulla manica che mi qualificava VU (volontario universitario) passai sei mesi ad imparare l'asfissiante routine di una naja che ai giovani d'oggi sembrerebbe mostruosa e inumana…

Quel passaggio a L’Unione: una breve storia

Cosa fosse L’Unione Sarda nel 1940 e ancora fino alla cessazione prolungata delle pubblicazioni – causa i rovinosi bombardamenti delle fortezze volanti degli alleati – nel maggio 1943 (dopo le più brevi sospensioni successive al 28 febbraio) è cosa piuttosto conosciuta. Ma l’occasione mi torna utile adesso per riassumere in poche righe, e naturalmente non senza approssimazioni, le lunghe vicende politiche e proprietarie del quotidiano inizialmente con redazione nel viale Umberto (poi Regina Margherita) e dal 1916 a Terrapieno.

Sorto nell’autunno 1889 per difendere le posizioni politiche di Francesco Cocco Ortu, fino ad allora dominus quasi assoluto tanto del municipio quanto del Consiglio (e della Deputazione) provinciale, contro l’avanzamento, allora riuscito vincitore, di Ottone Bacaredda e, con lui, del partito di Francesco Salaris (legato al trasformismo del Depretis), il giornale fu giornale del capoluogo ma anche di tutto il territorio provinciale che raggiungeva le sedi di sottoprefettura (e di collegio elettorale) come Lanusei, Iglesias, Oristano, fino a Bosa e Macomer. ( La Nuova Sardegna radical-repubblicana diffondeva invece la sua forse prevalente tiratura oltreché nel Sassarese e in Gallura anche nelle Barbagie).

Per quasi dieci anni questo quadro politico in cui si rispecchiava l’assetto proprietario del quotidiano resse ad ogni prova di conciliazione interliberale, fino a che non si trovò nel 1897 un punto di incontro nella persona di Antonio Campus Serra – del partito di Bacaredda e Salaris ma gradito ai cocchiani – che fu infatti eletto alla Camera succedendo al Salaris ormai ritiratosi dopo quasi quarant’anni di battaglie politiche, amministrative e parlamentari. Crebbe allora, ad Oristano, succedendo a quella del Parpaglia ormai “promosso” al Senato (con mandato vitalizio), anche la stella di Enrico Carboni Boy, pure lui (figlio di ex deputato) salariano/bacareddiano e prossimo sottosegretario di Stato, comproprietario della testata.

Così per un’altra decina di anni (e faticosamente superando l’imprevista e sgradita candidatura parlamentare di Bacaredda nel 1900, rovinosa per il patto sottoscritto soltanto tre anni prima), fino a quando nel 1906 non si ritenne da entrambe le sponde liberali che il “pericolo” proveniente dal socialismo, o radical-socialismo, e di cui erano stati prova i moti contro il carovita, imponeva l’unità dei ceti medi e delle loro varie rappresentanze.

Così s’arrivò, con un accresciuto pacchetto azionario del Carboni Boy e/o in cartello con i Boi (Sebastiano, poi Armando) titolari dello stabilimento tipografico, fino al primo dopoguerra. Quando – era l’estate 1920 – la proprietà fu rilevata da Ferruccio Sorcinelli, già banchiere (SBS) e industriale minerario, che attraverso il giornale cercò di proteggere i suoi interessi dalla legislazione che annunciava aggravi nuovi della tassazione straordinaria dei “pescecaneschi” profitti di guerra. Per il tanto e per due anni esatti, Sorcinelli cercò un appoggio nel radicalismo dell’on. Sanna Randaccio, e infine – già praticandone i metodi (con l’utilizzo degli squadristi contro le proteste operaie di Bacu Abis e dell’Iglesiente) – nel fascismo al quale divenne organico.

Dall’estate 1922 L’Unione Sarda si fece integralmente fascista e sostenitrice di quell’anima rissosa e anche violenta che fu detta “della prima ora”, ostile a che si compisse l’operazione allora soltanto alle viste ma realizzatasi in pieno nel 1923 del passaggio al Partito Nazionale Fascista dei sardisti opportunisti (i cosiddetti fasciomori). Fu una battaglia polemica molto forte quella che oppose allora e per un anno e più L’Unione Sarda – proprietà, direzione e redazione – e Il Giornale di Sardegna, organo quotidiano dei fasciomori e finanziato dalla Comit e da numerosi industriali (non soltanto sardi) con forti interessi nella regione.

È risaputo il “gioco sporco” che all’interno del PNF cagliaritano si giocò allora, con le coperture della magistratura già allineata, per sconfiggere i fascisti della “prima ora”, del quale Sorcinelli era il capobastone: si arrivò, da parte del potere governativo sostenitore del nuovo pervasivo establishment fasciomoro, ad impedire l’uscita de L’Unione Sarda (surrogata da un improvvisato Il Popolo di Sardegna) nei primi mesi del 1924, fino alle elezioni politiche che portarono in parlamento otto candidati del listone ministeriale (di cui quattro appunto fasciomori). Poté allora riprendere le pubblicazioni il quotidiano di Terrapieno a… gomme sgonfie però, fino a che nel marzo 1925 la morte dell’ancor giovane avvocato Sorcinelli pose fine definitiva alla guerra interna al movimento/partito divenuto ormai, dopo il discorso del 3 gennaio 1925, padrone di tutto. E nel gennaio 1926 L’Unione Sarda, che già vantava il distico «dove il duce vuole», assorbì anche formalmente il concorrente, associandone la testata alla propria e dichiarandosi apertamente organo del PNF. Naturalmente nel rispetto sempre della proprietà giuridica della famiglia (peraltro tutta ormai votata al regime di dittatura: e Guido Sorcinelli fu nel lungo periodo abile direttore amministrativo)… Tutto, del regime, fu acriticamente accolto ed esaltato dalla modesta redazione obbediente al Minculpop ed ai suoi antecessori. Appunto passando od arrivando, dopo le avventure imperiali africane, alle intese con il nazismo tedesco, alle leggi razziste, all’entrata in guerra con le sue rovinose e luttuose conseguenze: centinaia di migliaia di morti e danni morali e materiali incalcolabili.

S’erano succeduti, dacché Ferruccio Sorcinelli era balzato dalle lusinghe al radicalismo ancora incerto sul fiancheggiamento ministeriale all’impegno focoso ed ideologico nel fascismo, svariati direttori di fedeltà certa, taluno di provenienza dal sardo-fascismo: da Francesco Caput (lui però fascista della prima ora) a Paolo Pili il “duce di Sardegna” rotolato infine nel fango da un golpe interno al PNF isolano, da Carlo Romagnoli gerarca di qualche breve comando a Giovanni Cao di San Marco (altro fasciomoro) ed a Rafaele Contu (che avrebbe operato attraverso redattori di fiducia come Giuseppe Pazzaglia o suo fratello Vitale Cao, anch’essi di rimossa radice sardista).

Nel 1940 il giornale usciva a quattro pagine che erano, come dovevano essere, particolarmente segnate dalle vicende di guerra.

Come detto, l’articolo del giovanissimo Crivelli rifletteva la propaganda politica di cui egli s’era, purtroppo, nutrito negli anni della scuola (con tutto il livore caricaturale verso gli inglesi “figli di Albione”, e nonostante l’amore alla lingua e alle filiazioni d’oltre Atlantico) e metteva in scena, come in una rappresentazione di teatro, i personaggi studiati al liceo classico onder contestare che i greci assediati dalle moderne truppe mussoliniane ne fossero i veri discendenti… Limpida la scrittura, promessa di quel che sarebbe stato il giornalista del 1945 e di dopo, a L’Epoca e a Il Momento, e a Il Giornale d’Italia…

Il contributo del giovane notista si situava a metà del convulso svolgimento delle operazioni, quando ancora le illusioni prevalevano sulle previsioni… L’aggressione italiana alla Grecia, come primo atto della partecipazione fascista alla guerra già da quasi un anno in corso nel continente – era inquadrabile come volto a difendere… l’italianità dell’Albania (imperializzata): fu una campagna militare che il nostro esercito realizzò senza averla preparata, iniziandola nel 18° anniversario della fatidica marcia e trascinandosela per sei mesi, finita male per i “nostri” che si macchiarono comunque di gravi eccidi e persero dodicimila uomini (il doppio del nemico).

«Tramonto del mito dell’Ellade» (L’Unione Sarda, 8 dicembre 1940)

Duemila anni fa i greci parteggiarono per Cartagine, la secolare nemica di Roma: e furono piegati dalle armi romane.

La storia si ripete; a duemila anni di distanza i greci, asserviti al cadente impero britannico verranno travolti dalla marcia delle legioni di Roma che, risorta ad Impero, punta verso il suo nuovo primato.

Per la seconda volta nella storia le armi di Roma risuoneranno sull’Acropoli; e Atene riprenderà il suo posto di eterna vassalla, senza più l’ultimo lembo di gloria; ché se venti secoli or sono i greci conquistati dalle armi trionfarono con la loro civiltà, oggi il mito dell’Ellade è definitivamente tramontato.

E i greci di Metaxas, i vassalli della sterlina albionica, i persecutori delle popolazioni inermi della Ciamuria, non hanno nulla da veder con i figli di Pericle, di Milziade, di Temistocle; non si può neanche chiamarli degeneri discendenti semplicemente perché discendenti non ne sono: furono quelle generazioni in gran parte già spente nel periodo ellenistico e poi nel periodo della conquista romana. Al loro posto non sono rimasti che i sedimenti delle mille invasioni, che annoverò la penisola balcanica.

Non sono, in definitiva, questi greci che oggi si levano contro Roma, spintivi dalla pesante mano inglese, se non dei parassiti dell’antica gloria ellenica: un popolo di schiavi e di ignavi legati al carro britannico nella sua rovinosa corsa verso la fine.

La storia della Grecia moderna da due secoli in qua è questa: asservimento all’oro di Londra. Gli ateniesi di Metaxas hanno scacciato dall’Acropoli i loro antichi dei e vi hanno messo un altro dio: la sterlina.

Chi ha visitato Atene in questi ultimi anni non può averne riportato che questa impressione: ad Atene sono gli inglesi che comandano. E di inglesi in questi ultimi anni la Grecia era piena; portativi magari in crociera da una delle nostre bellissime navi, forse il “Conte di Savoia” o il “Roma” o il “Naptunia” o che so io, il vedervi girare tra le gloriose rovine di una epoca tramontata con il loro pagliaccesco equipaggiamento di turisti, la loro pipa in bocca, il loro casco, il loro frustino, così come si trovassero in una delle loro colonie. Li vedevi seduti ai tavoli dei mille caffè ateniesi, li vedevi aggirarsi nelle straduzze lastricate dell’Acropoli col loro passo attutito dalle spesse suole di gomma. Li vedevi nelle redazioni dei giornali, nelle banche, nelle agenzie, nella Borsa. Li vedevi al Pireo e a piazza della Costituzione, nelle passeggiate e nei vicoli. E tra le rovine dell’Acropoli vedevi le loro stecchite miss, nelle notti di luna, ubriacarsi del fascino del luogo così come sogliono ubriacarsi di “wiski”, strette in pose poco edificanti con gli “euzoni” pagati un tanto all’ora per completare l’ubriacatura… Da per tutto vedevi questi inglesi, e dal modo di camminare, di guardare, di parlare non era difficile scorgere quello che era il loro pensiero. «La città è nostra, la Grecia è nostra» pensavano i coriacei figli di Albione; e non avevano torto, in fondo.

A circolare nelle banche, nei ministeri, nelle amministrazioni dei giornali e negli uffici non erano forse le loro sterline? E che, forse i greci chiedevano altro? Non era questo il sogno dei borghesi ateniesi? Un pacco di banconote londinesi, un posto in qualche “trust” e, magari, (perché no?) un matrimonio con qualche miss dell’aristocrazia londinese con conseguente trasferimento nella «metropoli del commercio mondiale».

Forse i greci più ricchi e più fortunati non hanno i loro uffici in Wall Street? Forse in Atene il numero delle compagnie d’affari inglesi non supera il centinaio? Forse re, ministri, uomini di governo e d’industria, giornalisti, funzionari, impiegati della Grecia d’oggi non sono dei burattini tenuti per filo dagli uomini di Wall Street?

E allora? Non ha forse – diremo presto: «non aveva» - il pingue britanno ragione di ritenersi ad Atene come a casa sua?

«L’Italia romperà le reni alla Grecia»

C’è il popolo, anche il popolo va bene; e quello non incassa sterline, non beve gin, non danza sincopate musiche negre… Ma il popolo non lavora in cantieri, in officine, in locali pubblici finanziati dagli inglesi? E poi quando mai in regime democratico o falso autoritario come quello di Metaxas, quando mai il popolo ha contato qualcosa?

E anche molte altre cose sa l’autoritario britanno che cammina lemme lemme per le strade di Atene rigirando in bocca la sua pipa e in mano il suo frustino.

Sa, per esempio, che la marina greca non è se non una accozzaglia di vecchie navi che Londra ha vendute per poche sterline agli armatori di Atene; sa che questi armatori hanno in cambio prestato a Londra tutti i più compiacenti e più bassi servizi. Chi ha contrabbandato le armi per Tafari, quelle per il governo rosso di Madrid, e quelle per Ciang Kai Scek?

Non sono forse state le “carrette” battenti bandiera greca ma stipendiate da Londra? E non sono stati il porto del Pireo e le altre baie della Grecia il comodo rifugio per una flotta britannica non troppo vogliosi di avventurarsi al largo? E Atene non si è sempre compiacentemente offerta per tutta una serie di altri piccoli servizi, come, ad esempio, quello di distendere tutta una serie di piccoli intrighi atti ad allargare, a guisa di diversivo, anche nei Balcani, quell’incendio che l’Italia voleva umanitariamente circoscrivere?

Aveva dunque ben ragione l’inglese di considerare la Grecia né più né meno che una sua colonia!

Ma tutti i nodi devono pur venire al pettine. E poiché Atene ha scelto la via della guerra per un ultimo favore a Londra, il suo destino è segnato. Ed è il destino di una piccola nazione senza più civiltà e senza tradizioni, finito com’è il ciclo storico dell’Ellade.

Solo Roma è eterna; e per la seconda volta Roma piegherà Atene. Forse allora sull’Acropoli torneranno placati gli antichi dèi scacciati dall’oro di Londra. Quest’è un fatto: «l’Italia romperà le reni alla Grecia».

16 Gen 2025

Ciao. I veri esseri umani sono coloro che sanno venire in aiuto ai loro simili quando soffrono. Quest'uomo mi ha fatto un prestito di 38.000 euro senza il tutto complicarmi la macchia al livello dei documenti che chiedono le banche in occasione delle domande di prestito. Ho deciso oggi di testimoniare nel suo favore voi potete contattarlo per E-mail: virgolinoclaudio7@gmail.com

Devi accedere per poter commentare.