Lettera dal non tempo. «Io, Erminio Magnini, cagliaritano classe 1877…». Appunti per una biografia minima (parte prima)

di Gianfranco Murtas

Ho vissuto 32 anni, quasi 33, sì con dignità sempre, con educazione e credo gentilezza, senza però exploit di alcun genere. Sono stato attraversato, o accompagnato, sempre da una certa malinconia interiore, pur se le mie energie, da ragazzo e poi giovane uomo le abbia spese in attività intensamente sociali, nello sport, nell’associazionismo, negli affari di famiglia e dunque con contatti e relazioni da portare avanti, pensando positivo, insieme con mio fratello Silvio e mia madre Battistina.

Ho goduto, nella primissima infanzia soprattutto, di agi materiali e di tutte le attenzioni che, in casa, i grandi potevano donarmi, però, a ripensarli come i fotogrammi di una pellicola, erano stati, anche quelli, anni “bucati” da una certa sofferenza, da una sofferenza impotente che aveva coinvolto i miei genitori e Silvio allora ragazzo. Ne era stata causa, incredibilmente ripetitiva, la morte che aveva preso a bussare ogni qualche tempo colpendo, crudele, i più piccoli – sette ne ho perso di fratelli e sorelle, qualcuno neonato quasi –, e nel 1885 – avevo allora otto anni – mio padre stesso. E allora Silvio divenne grande subito, raddoppiò la sua età d’un balzo per gestire, con gli zii e soprattutto mia madre, le cose lasciate in sospeso da papà Galeazzo che allora era impegnatissimo soprattutto con un appalto milionario per l’ingrandimento del porto di Cagliari.

Vado alla fine. Ho vissuto con intensità la mia vita, sì con un saliscendi umorale, tante soddisfazioni apparenti… ma in fondo anche vere, reali – penso al ciclismo di cui fui, in Sardegna, fra i pionieri anche se non un supercampione, e penso alla mia Canottieri Ichnusa, e penso alla scherma, ma penso anche a quella grande impresa familiare che è stata la costruzione del nostro secondo palazzo in città, nella via Roma, faccia al porto, giusto di fronte al molo Sanità. Infine sono stato travolto da una mia insanata disperazione e nella mia camera, proprio in quel nuovo palazzo della via Roma, sono voluto uscire dalla vita. Potrei dire… per ricongiungermi a quel padre perduto quand’era ancora giovane – appena 45enne – e ricongiungermi con Mario, mio fratello che aveva 16 anni quando una brutta broncopolmonite se l’era portato via a fine secolo, e i miei fratellini conosciuti in fasce, e le mie sorelline qualcuna sgambettante e qualche altra anche già autonoma nelle sue cose d’infanzia, nei suoi giochi e nelle sue manifestazioni d’affetto tenero verso noi tutti. Subivo, da qualche tempo, come una pressione mentale che non riuscivo più a controllare. La chiamavano nevrastenia, ero diventato insonne, un po’ solitario negli ultimi mesi, nonostante mi sforzassi di uscire da un autoisolamento che sapevo non mi avrebbe portato da nessuna parte. Dopo la mia morte, dovendo qualificarmi in qualche modo, un giornale scrisse che vivevo «di rendita» ed ero conosciuto in città «come amante della vita sportiva». Un po’ poco si sarebbe detto, e io questa riserva, dico questo giudizio, lo avvertivo attorno a me forse da sempre e me ne dispiacevo ma insieme non trovavo, io stesso, il modo di darmi un altro profilo…

Anche quella sera di sabato – mancavano due settimane al Natale, e l’atmosfera era già quella – avevo trascorso alcune ore con gli amici, giù di casa, proprio al caffè Torino del signor Palenzona, nostro inquilino. Il pensiero era lì, a farla finita cioè. Avevo scritto una lettera di addio e anche di spiegazioni, poi l’avevo stracciata. Ero ancora confuso, fare il passo, il gran passo, oppure no… Confessavo la mia insoddisfazione, l’insoddisfazione della mia vita, non ero e non sono mai stato davvero contento di me stesso, delle mie relazioni... Avevo scritto quel di cui ero convintissimo: di non aver saputo vivere come avrei dovuto o voluto. Sarei stato invece capace di morire? Mi ero prefigurato il dopo, certamente: il dolore provocato a mamma Battistina con la quale vivevo in quella casa grande e ancora nuova, a Mariuccia – sposa da pochi anni, sposa di Enrico Mellini in continente –, a Silvio – che era a Cagliari da noi in quei giorni, ma che la famiglia sua l’aveva ormai anche lui trasferita tutta a Milano –, e così a tutti gli altri, allo zio Carlino e al cugino Piero di Iglesias, a quelli della Lombardia; desideravo riposare nel non tempo, forse desideravo di essere dimenticato… Desideravo essere accompagnato al camposanto con molta semplicità e, secondo l’uso in queste circostanze – una pratica molto positiva secondo me –, suggerivo di dare una offerta all’Istituto dei ciechi che aveva il suo stabilimento nel viale degli Ospizi, su su, quasi all’arrivo alla passeggiata alberata di Buoncammino…

Due uova e un po’ di frutta

Ero risalito, doveva essere mezzanotte circa. Il buio d’una notte fredda di dicembre, nella mente confusione e prostrazione e… attesa di un’altra scena. Entrai in casa, mi diressi subito verso la mia camera. Maria Luisa, che da Villacidro era venuta a stare con noi già da vari anni e che con Rosa governava la casa assistendo mia madre, mi aveva aspettato per darmi la cena calda. Non avevo granché voglia, altra cosa era nella mia testa… e infatti mi limitai a consumare quasi niente di quel che aveva preparato: due uova e un po’ di frutta, poi basta, in camera di nuovo. A letto mi girai e rigirai, sonno zero. Quell’idea di farla finita, tante volte affacciatasi nella mia mente, anche quella sera stessa, mi prese tutto nel buio della notte, di quella notte d’inverno, nel buio della mia camera grande e spaziosa e triste. Sì, confuso e prostrato, o forse dovrei dire fiacco, snervato, troppo presente e troppo assente… ma non era la disperazione a prendermi, al contrario, era la speranza di conquistare la mia tranquillità, una speranza totale di tranquillità totale… ad avermi suggerito, posso dire imposto, di fare quello cui avevo tante volte pensato. Possedevo un mio revolver, ne azionai il silenziatore. Faticavo mentalmente e anche nei movimenti, ero lento. Lo puntai alla tempia destra. Smisi di pensare e di avvertire ogni sensazione. Partì il colpo, ebbi pace subito, benché non morissi subito. Restai così, fra la vita e la morte, ma… ero già nella morte, restai così per svariate ore, morto non morto. Senza più i trambusti dell’esistenza, le preoccupazioni e le delusioni… Del mondo che a noi trapassati è dato di avere visione – ora ne ho esperienza –, colsi allora le scene di casa mia, una dopo l’altra: di Maria Luisa che, verso le dieci della mattina, aveva bussato alla mia porta per portarmi un caffè e la solita pastiglia del veronal; di lei che avverte mamma Battistina e che insieme con mamma Battistina ritorna a bussare inutilmente; di mia madre che dice «forse sta dormendo ancora, mi pare che si senta…, lasciamolo riposare»; di mia madre ancora che, verso l’ora di pranzo, nuovamente si avvicina alla mia porta e bussa e bussa ancora senza avere risposta, e poi cerca di aprire, di forzare la porta che era chiusa ed era una porta pesante, di robusto noce; di lei che allora manda Maria Luisa dalla portinaia dell’altro palazzo di via Baylle perché, con discrezione, chiami il fabbro e anche un funzionario della Pubblica Sicurezza: s’era fatta subito, allora, un’idea chiara di quel che doveva essere successo, mamma Battistina… Finalmente il fabbro aprì quella porta, sarà stata mezz’ora dopo, e mi trovarono sul mio letto, le coperte piegate, e molto sangue, la mia tempia ferita: mamma Battistina e Silvio che, come ho detto, era tornato da Milano da qualche giorno, e anche Maria Luisa e Rosa che irrompono e capiscono e gridano… «Signorino!», «Erminio!»…

Si precipitarono tutti quanti vicino al mio letto, videro tutti i cuscini gonfi di sangue, così le lenzuola, le coperte, i due materassi, con il sangue videro anche della materia cerebrale schizzata fuori dal mio cranio; e la mano destra verso la tempia, quella sinistra sull’addome. Mia madre lanciò un urlo strozzato, debole, era l’ottavo figlio che perdeva, poi la trassero da parte; fu chiamato il dottor Raffaele Cocco Dalmasso, amico di famiglia, che non poté che prendere atto di quanto accaduto, così il pretore del 2° mandamento dottor Poma accorso con il cancelliere Cocco nel mezzo pomeriggio. Rovistando trovarono i pezzetti della lettera scritta il giorno prima, che poi avevo stracciato.

Era domenica 12 dicembre 1909, centoundici, centododici anni fa. Una rivoltella, uno sparo, un attimo. Mi hanno ritrovato, sfondando la porta della mia camera chiusa a chiave. Non c’ero già più, ma pure osservavo in quell’anticipazione del non tempo in cui mi sono rifugiato, scappando dalla vita. Sono saliti a casa in tanti, tanti amici stretti della mia famiglia. Debbono avermi compatito, compatito più che perdonato – e perdonato perché? - tutti quanti, anche i preti che sono venuti da Sant’Eulalia: con i suicidi erano stati più severi prima, ricordo il caso della Caterina Devoto Onnis nel 1894… Qui, poi, Dio mi ha accolto, mi ha trattato come fossi sempre stato uno di casa, soltanto trasferito di camera e caricato di altre sensazioni – le chiamano consolazioni –, chi l’ha detto che Dio giudica gli uomini?

Le consolazioni e l’indimenticata città en marche

Nel pomeriggio di lunedì 13 i funerali, da casa mia al cimitero di Bonaria. Quanta gente! nel mezzo quei cinquanta o sessanta soci della Canottieri, c’erano tutti. Anche i miei amici dell’Amsicora e quelli del Tiro a segno che avevo frequentato… Ogni sodalizio aveva la sua bandiera. Forse ho sbagliato a pensare di essere stato sempre sotto giudizio, invece forse sono stato benvoluto senza interessi venali, perché ero io e non perché ero ricco e rispettato… Qualcuno mi aveva mostrato, una volta, le stime del patrimonio di famiglia come era entrato nell’eredità di papà Galeazzo. Era un documento del 1893, completato addirittura otto anni dopo la scomparsa di mio padre. Allora eravamo in quattro noi figli, e tutto il patrimonio lo avevano classificato per territorio, voglio dire fra l’Iglesiente, Cagliari e Travedona, a seconda di dove si trovavano i beni valutati. Avevano proprio riunito i cespiti in gruppi in modo da quasi livellarli per valore complessivo. Ogni lotto era del valore di circa 140/150mila lire, cifre enormi. Le case di Cagliari le avevano stimate complessivamente quanto quelle dell’Iglesiente e di Travedona messe insieme, e avevano dato un valore al nuovo palazzo che ancora non era neppure stato iniziato, ma che evidentemente si presumeva contasse da solo quanto quello (pure esso di tre piani ed ammezzato) di via Baylle più la casa civile e rustica con orto di via Giardini, vicino alla chiesa francescana di San Mauro nel quartiere di Villanova (quella che dopo il matrimonio era stata abitata per poco tempo da Silvio e sua moglie Eva), e la stanza a pianterreno della via Manno che era un residuo dell’abitazione in cui io nacqui.

Valori materiali, ma noi non siamo stati mai avari, egoisti…

Naturalmente la morte di Marietto, nel 1899, impose la redistribuzione della sua quota, cioè delle rendite che venivano da quei cespiti, avverrà lo stesso con il patrimonio che era stato poi intestato a me… se lo divideranno Silvio e Mariuccia e poi i figli di Silvio…

Hanno accostato la mia bara accanto a quella di Marietto, in quel grande monumento voluto da mamma Battistina per la nostra famiglia e sormontato dalla grande scritta in bronzo con il nome di papà Galeazzo. L’aveva realizzato, mesto e trionfale, la ditta Muzzo di Torino nel 1901… lì ora siamo tutti o quasi, mamma Battistina, deceduta nel 1926, e Mario e Mariuccia – che aveva chiesto, anziana ormai, che le sue spoglie fossero riportate da Roma, dove infatti morì nel 1980, a Cagliari. Con noi è anche Rosa, che è stata con la nostra famiglia per quasi tutta la sua vita.

Mi hanno chiesto in molti, e molte volte, qui nel non tempo, di raccontarla la storia della mia vita. A tutti e ogni volta ho risposto che, a sentirla, non avrebbero colto in essa niente di speciale, ma pure si insisteva, mi si obiettava che raccontando di me, di quei 32, quasi 33 anni vissuti metà e metà fra Ottocento e Novecento, fra fine Ottocento e inizio Novecento, a Cagliari, avrei anche detto della città, di quella che era la città en marche, in pieno sviluppo modernista, pur se tante contraddizioni nei suoi equilibri sociali ed economici li viveva eccome.

Dico, per me, di Cagliari e anche di Travedona, la patria di mio padre, residenza dei nonni e di vari zii e cugini, e dove sono stato varie volte, come anche altrove, a Milano, a Firenze… ora per qualche corsa ciclistica, ora per il servizio militare, ora anche per qualche anno di studio nell’infanzia ed adolescenza.

Non la farò lunga, andrò per rapidi cenni, alla fine magari, se gradite, mi lascerò andare a qualche riflessione conclusiva, ora che sono fuori dalle agitazioni del presente nel mondo dei viventi.

Sono nato il 26 febbraio 1877 e portato al fonte battesimale di Sant’Anna, a Cagliari, quartiere Stampace, il 26 maggio, tre mesi dopo. Aveva officiato don Raimondo Ingheo, il presidente parroco di quella collegiata, che presto sarebbe stato promosso vescovo a Iglesias, giusto in quella Iglesias da cui veniva la mia famiglia trapiantata in Sardegna ormai da un quindicennio e dove ancora vivevano e lavoravano alcuni zii con le loro famiglie. Ci penso: dal fonte cagliaritano del mio battesimo alla cattedrale di Santa Chiara che era la parrocchia dei miei parenti iglesienti; don Ingheo aveva battezzato me, a Stampace, e poi, nell’84 – io ero alle elementari e da poco tempo ci eravano trasferiti alla Marina – se n’era andato a curare le anime ad Iglesias, anche le anime dei miei zii e cugini.

Debbo raccontarla Sant’Anna, che era ed è una bella chiesa, tutta cupole e cupolini, fra le più grandi della città, costruita ai primi dell’Ottocento sopra la Sant’Anna medievale, di lato a Santa Restituta e anche a Sant’Efisio le chiese ipogeiche: allora, come oggi, era spoglia di ornamenti. Festoni e pitture murali la trasformarono, arricchendola, nei primi del Novecento ed hanno resistito purtroppo meno di quarant’anni, fino alle distruzioni della guerra, ai bombardamenti aerei che hanno colpito duramente anche le nostre case di via Roma, soprattutto il palazzo dove sono morto. Allora, quando nacqui – voglio aggiungere questo – Cagliari era articolata, in parte anche amministrativamente, nei suoi secolari quattro quartieri, e molte attività sociali ma anche sanitarie (si pensi alle vaccinazioni) erano in capo alle parrocchie collegiate: Sant’Anna in Stampace, Sant’Eulalia alla Marina, San Giacomo a Villanova. In alto il Castellum Castri, Casteddu, con la cattedrale, il palazzo Viceregio con la prefettura e l’amministrazione provinciale, il palazzo di Città dove ancora si riuniva il Consiglio comunale che in via Roma sarebbe sceso soltanto nel 1914 con il sindaco Bacaredda… ma io già non c’ero più. Dicevo Sant’Anna: fu una chiesa molte volte coinvolta nelle vicende belle e non belle della mia famiglia, fra battesimi e funerali intendo dire.

Mio padre Galeazzo e mia madre Battistina Meloni, che si erano sposati a Monteponi di Iglesias mi pare nel 1865 o all’inizio del 1866, avevano avuto, prima di me, altri figli, ma soltanto Silvio – registrato Silvio Pietro Giuseppe –, il primogenito, che aveva visto la luce proprio a Monteponi, era allora in vita, già ragazzo di undici anni, quando nacqui io. Dopo di lui era venuta, sempre ad Iglesias, nel 1870, Claudina, morta a quattro anni e mezzo nel 1874, quando papà Galeazzo e mamma Battistina s’erano già trasferiti, con Silvio, a Cagliari. Non l’ho conosciuta io, Claudina, soltanto una fotografia, una delle prime fotografie del tempo a Cagliari…

Poi era toccato ad Adalgisa Enrichetta nata, in quello stesso 1874, a Cagliari appunto: con lei potei giocare tre anni soltanto, perché nel 1880 – era febbraio – anche lei se ne andò, bambina di sei anni! Allora la mortalità infantile colpiva duro e colpiva famiglie povere e famiglie benestanti, spesse volte erano i contagi dell’uno all’altro la causa di morte fra i bambini. Pochi giorni dopo la morte di Adalgisa Enrichetta fu la volta, infatti, di Claudina – la seconda Claudina – aveva pochi mesi soltanto, nata nel 1879… io c’ero già e l’avevo aspettata, insieme con Silvio e con Enrichetta, questa sorellina piccola. Me n’era poi rimasto un ricordo vago, ero troppo piccolo anche io… In due settimane le avevamo perse entrambe, Enrichetta, anzi Adalgisa Enrichetta, di sei anni e Claudina di uno appena. Ci ho pensato tante volte: a darmi una malinconia permanente doveva esser stata quella doppia perdita in quell’orribile 1880. Forse la memoria di quelle atmosfere tristi in casa s’era inzuppata anche di altre vicende tristi, assorbite ma non rappresentate nel mio immaginario. Mi riferisco alla perdita anche di un’altra sorellina, Claudia, di due anni, nel 1877: era stato nel dicembre, io avevo appena dieci mesi, gattonavo, non di più. Ma certamente registravo voci e volti, preoccupazioni e dolori… Ci penso anche adesso: questo nome – Claudia, Claudina – fu dato a tre mie sorelline, nessuna di loro è diventata grande! e con loro Enrichetta.

Cose di Porta Stampace e la strage degli innocenti

Dunque la mia primissima infanzia fu segnata da questo rimbalzo di gioie per le vite che nascevano e di pianti per le malattie e le falciate che venivano a zittire le culle, a umiliare la nostra voglia di festa. Era una tempesta cui, in una qualche misura, le famiglie dell’epoca s’erano rassegnate, faceva parte della vita sociale e, come ho detto, tagliava di traverso le case dei ricchi e le case dei poveri. Se vai a scorrere i libri defunctorum conservati nelle parrocchie, non soltanto a Sant’Anna, trovi la registrazione di una strage. Alta natalità sì, ma anche alta mortalità infantile.

Così sarebbe continuato a casa mia. Intanto però quella casa allora la cambiammo.

Bisogna dire che quando i miei genitori vennero da Iglesias a Cagliari, trovarono da sistemarsi in un palazzotto della via Manno – sa Costa veniva ancora chiamata – nel punto più basso, giusto all’angolo con la piazza intitolata al marchese d’Yenne, uno dei viceré savoiardi in carica all’inizio dell’Ottocento (e, a proposito, ricordo che il primissimo della serie, all’inizio del Settecento, era stato il Pallavicini barone di Saint Remy, cui fu poi intitolato il famoso e più importante bastione di Cagliari): a destra guardando sa Costa dalla piazza, giusto a fianco di dove era la celebre Porta Stampace che dopo secoli di storia onorata era stata abbattuta pochi anni prima dell’unità d’Italia e una decina prima che la città fosse dismessa come piazzaforte militare, come avamposto militare nel Mediterraneo centrale. Forse era il 1856 e dunque, a destra e a sinistra di quel vuoto, si costruirono o ristrutturarono degli immobili a scopo abitativo. In uno dei due si sistemarono papà Galeazzo e mamma Battistina. Aggiungo che nei Quinque Libri di Sant’Anna, con riferimento sia alle due Claudine che ad Adalgisa Enrichetta è segnato come indirizzo “Porta Stampace 2” oppure via “Via Manno 2”.

Direi inoltre che nella stessa via Manno mio padre aprì un negozio di preziosi, una gioielleria che andò in parallelo all’assunzione dell’esattoria erariale ch’egli condusse insieme con mio zio Pietro. Allora, per quanto ne so, e dico con riferimento alla nuova residenza cagliaritana sia dello zio Pietro che di papà Galeazzo, il primo con la zia Marietta Giacometti e papà con mamma Battistina e con Silvio e le prime bimbe, le due famiglie si sistemarono una in via Baylle, giù all’angolo con la via Roma, l’altra appunto a Stampace. Papà e lo zio Pietro gestirono per quattro-cinque anni l’esattoria, ma in quegli stessi anni specificamente lo zio Pietro assunse anche l’appalto dell’Orientale sarda, una strada che doveva portare da Cagliari all’Ogliastra, attraversare tutta l’Ogliastra, zona boscosa e collinare con tanti piccoli comuni agricoli e pastorali distribuiti qua e là e con difficoltà di collegamento anche fra di loro…

La dico in altro modo: la nostra famiglia stette a sa Costa o piazza Yenne dal 1871 al 1881 o forse 1882. Come ho accennato, essa s’era trasferita da Iglesias, dove aveva preso residenza da sei anni, dal 1865 anno di matrimonio dei miei, e se n’era venuta a Cagliari insieme con lo zio Pietro e la sua compagna Marietta Giacometti. Ad Iglesias i Magnini furono veri e propri impresari edili, poi lo zio Carlino – uno dei tanti Magnini venuti da Travedona – virò per i commerci; papà Galeazzo, pur dopo il suo trasferimento a Cagliari per gestire il dazio consumo, di cui dirò poi, proseguì con i cantieri, curando la costruzione di uno stabilimento balneare, lungo lo stradone che conduce alla stazione ferroviaria, accosto allo stabilimento della società Du Midì. Dalle attività edilizie iglesienti, portate avanti anche con altri fratelli – intendo Francesco, Natale e Crescenzio – e all’inizio anche con mio nonno Giuseppe (sposato felicemente, allora già da trent’anni, con una Cantoreggio, Angela Cantoreggio), sia papà che lo zio Pietro avevano messo su un buon capitale: avevano allora puntato ad esercire l’esattoria di Cagliari, o meglio l’appalto del dazio comunale e governativo. Credo avessero goduto, papà Galeazzo e lo zio Pietro, di una fidejussione concessa loro da Luigi Merello, che era allora forse il più facoltoso industriale della Sardegna con il suo mulino che riforniva mezza Sardegna della farina per la panificazione e tutto il resto, ed era abilissimo, un numero uno, nell’import/export di grano e farina, entrato poi in politica con i cocchiani (si candidava proprio nell’uninominale dell’Ogliastra e fu deputato per una quindicina d’anni)...

Galeazzo e Pietro, le grandi opere

Per questo papà Galeazzo e lo zio Pietro avevano deciso il passaggio da Iglesias a Cagliari: forse già allora il loro obiettivo era di far soldi, ancora più soldi, voglio dire liquido, per potersi poi mettere in proprio come impresari di opere pubbliche, per cui tu dovevi dare allo Stato solide garanzie e caparre, e dovevi contare su una certa liquidità. E infatti, due anni prima che io nascessi, lo zio Pietro avviò la costruzione della strada orientale sarda, che attraverso l’Ogliastra doveva puntare a nord, verso la Baronia e la Gallura… Mio padre invece vinse con Giovanni Zamberletti l’appalto per l’ingrandimento del porto di Cagliari verso ponente, cioè in direzione di La Playa e poi Giorgino e poi Santa Gilla... Questa fu la sua attività prevalente per alcuni anni, quando ero bambino e ancora non andavo a scuola o iniziavo le elementari. Papà Galeazzo aveva le mani in pasta in cento affari diversi, fra Cagliari e Iglesias e la provincia: prima di occuparsi dell’ingrandimento del porto fu il procuratore generale dell’impresa del signor Efisio Peirani che aveva realizzato il ponte sul rio Picocca, verso Muravera. In quegli stessi anni curò la fornitura – per dire la diversità delle materie – delle razioni di foraggio occorrenti ai cavalli dei militari dell’Arma, ivi compresi quelli del deposito allievi carabinieri. Altri affari, se so bene erano immobiliari, continuò a curarli fra Varese e Travedona.

Ma la storia forse la si conosce, perché qualcuno, affezionatosi alle nostre vicende, magari per curare le nostre sofferenze, ne ha scritto molte volte: alla fine di giugno del 1876 – io ero già… in viaggio, essendo, come ho detto, del febbraio 1877 – in un agguato alla periferia dell’abitato di Urzulei lo zio Pietro fu assassinato insieme con il suo collaboratore ingegner De Negri, giovanissimo. I cadaveri vennero portati a Cagliari con una nave, in partenza da Tortolì, dopo che a Baunei essi erano stati a disposizione del magistrato ed avevano ricevuto le prime visite, fra cui quella di mio padre. Il processo in Corte d’assise, dunque con i giurati ad ascoltare e a giudicare, si celebrò a Cagliari, a Castello, nel 1880, in due distinte sessioni, una in primavera, presto sospesa, l’altra di molte udienze in autunno. Nel frattempo tre degli imputati morirono nelle carceri di San Pancrazio, gli altri furono infine assolti per mancanza di prove e rimessi in libertà. Le due vittime e i tre carnefici – anzi gli accusati di essere carnefici – vennero sepolti nello stesso camposanto di Bonaria dove, nella parte più antica e preziosa, almeno dal punto di vista artistico, più tardi venne eretto un bellissimo monumento: un monumento in tre blocchi con al centro, su un grande dado di marmo chiaro, un’edicola tutta guglie con all’interno, il busto dello zio Pietro. Nei blocchi laterali sormontati da figure angeliche furono incise alcune notizie biografiche, in quello centrale invece venne scolpita in bassorilievo la scena dell’agguato ferale, il fuoco, il cavallo che s’impenna prima di stramazzare, il calesse con i due viaggiatori… tremendo. In anni successivi, proprio negli ultimi del secolo, quando imperava la malascienza del Niceforo che sosteneva l’argomento della tara banditesca dei sardi, si dovette scartavetrare l’immagine dei supporti assassini raffigurati con la tipica berritta in testa, perché ritenuta icona impropria degli isolani fatti tutti malviventi…

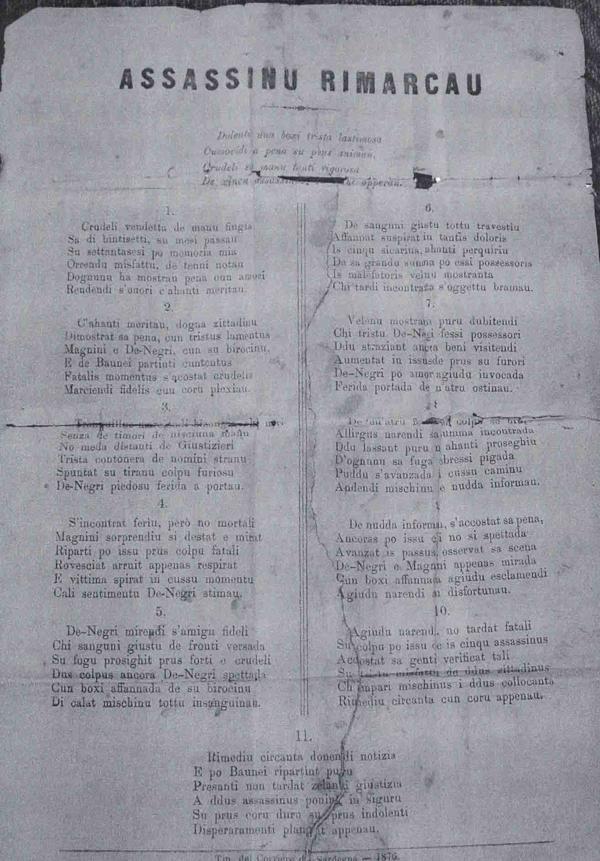

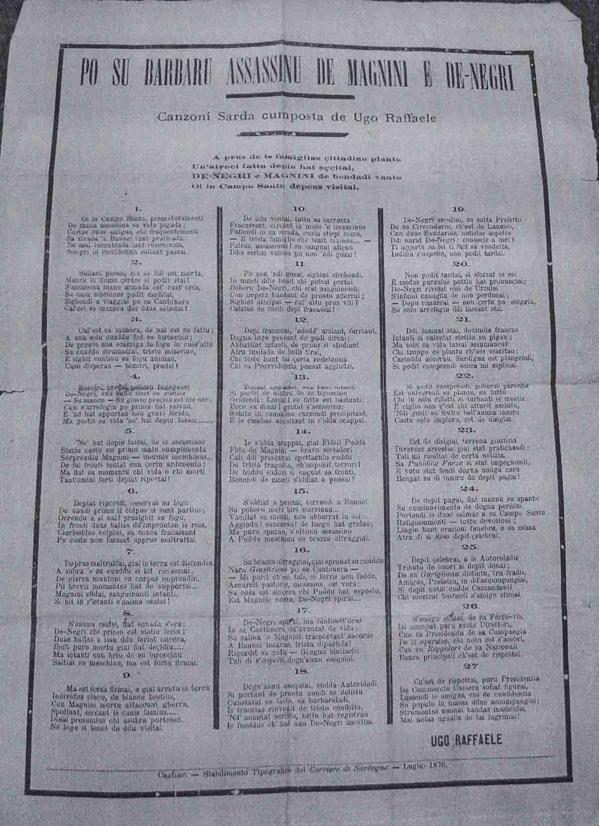

I funerali furono solenni, l’avvocato Gioachino Umana, anche lui reduce delle patrie battaglie, pronunciò l’orazione funebre, ricordò la partecipazione dello zio Pietro, allora poco più che ventenne, alla seconda guerra d’indipendenza, con i garibaldini… E intanto nei paesi dell’Ogliastra furono lette le cronache di quel che era successo: allora la popolazione, per gran parte analfabeta, veniva informata dei grandi eventi da poeti locali che erano veri e propri banditori, e così i dettagli dell’agguato e dell’assassinio furono raccontati in versi, in lingua sarda, e tutti seppero e si fecero un’idea… Assassinu rimarcau… Su barbaru assassinu de Magnini e de Negri, erano i titoli di questi fogli che furono poi stampati e diffusi…

Ad Urzulei si sostenne, e ancora si sostiene, che i colpevoli erano da ricercarsi non in paese ma fuori, in altre zone dell’Ogliastra…

Un breve pensiero lo vorrei dedicare alla zia Giacometti: poveretta! soltanto un mese dopo i funerali del marito aveva subito le minacce di un tipo fuori di testa – un operaio tornitore che poi dissero, appunto, essere un maniaco – al quale la zia aveva fatto l’elemosina quando s’era presentato a casa sua, al primo piano del palazzo di via Baylle. Perché era ritornato un certo pomeriggio, tenendo in mano un grosso ferro del suo mestiere: giunto al pianerottolo, dove la porta era spalancata, intravide la zia seduta presso un tavolo intenta a scrivere. Secondo le cronache de Il Corriere di Sardegna, che era il giornale che allora andava per la maggiore e che lunghe cronache aveva pubblicato dell’assassinio dello zio Pietro, avrebbe detto «Ah! finalmente ti trovo, ora t’uccido!...», o qualcosa del genere. Lei, giustamente spaventata, gridò aiuto e papà Galeazzo, che era là vicino, poté accorrere prontamente: con un colpo di sedia fece cadere il ferro di mano all’aggressore che, circondato da molti lavoranti che vennero sul luogo, fu preso e condotto a casa sua poco distante o, non saprei, consegnato alle guardie.

Interrogato più tardi sul perché fosse andato dalla zia Marietta rispose da esaltato, almeno questo riferì il cronista: «Vi andai per vedere il ritratto del defunto signor Magnini; avevo il ferro per accomodare le sedie; e chi mi acconciò il braccio in tal modo andrà un giorno a far compagnia al porco di Sant’Antonio».

Devi accedere per poter commentare.