Monsignor Ottorino Pietro Alberti, la sua Nuoro e la festa del Redentore. A nove anni dalla morte dell’arcivescovo e storico della Chiesa sarda

di Gianfranco Murtas

Sempre mi riporto con la memoria alla personalità di don Ottorino Pietro Alberti che incontrai la prima volta nella sua casa estiva di Valverde, alla fine di agosto del 1988, il 24, solennità di San Bartolomeo, il santo delle mie preferenze. Le occasioni di incontro si ripeterono ancora, a Nuoro più che a Cagliari, dove da pochi mesi era stato trasferito per decisione pontificia, alla guida della Chiesa diocesana, venendo dall’Umbria, dalle diocesi unite di Spoleto e Norcia.

Alle intese di cordialità dei tempi iniziali, e agli scambi di idee su varie questioni, fra storia, Chiesa e Sardegna – e sulle cose nuoresi che sempre ho amato, le cose politiche dei Mastino e dei Pinna, degli Oggiano e dei Melis –, seguirono anni di tempesta, davvero tempesta. I capi di imputazione, tutti sostenuti da carichi di documentazione, erano, nella mia istruttoria autolegittimata, dieci, e fra i bersagli entravano non soltanto alcuni dossier di stretta materia canonica – su cui pretendevo di dire la mia, sempre motivando –, ma anche certe sue forme di paternalismo clericale fattesi a me, pian piano nel tempo, insopportabili. Nel settembre 2000 – anno giubilare – l’apice dello scontro divenne progressivamente motore di incontro, di molti incontri, di molte occasioni di dialogo, di molti doni portati e ricevuti. Ne ho accennato, per quanto si possa senza infrangere la riservatezza dei concerti privatissimi, in varie circostanze per iscritto e a voce, sempre in logica di testimonianza: ché volli sempre dimostrare come, nella distanza per alcuni aspetti non riducibile di svariate nostre valutazioni, egli mostrò a me, con i fatti, l’umiltà di un cuore puro e così impensato. Avvenne nell’occasione del suo intervento pubblico per la celebrazione di San Saturnino quell’anno, così nell’occasione della visita che insieme facemmo al carcere di Buoncammino (da cui la direzione mi aveva tenuto sempre lontano e in lontana polemica perfino con echi sulla stampa quotidiana) nel capodanno 2001, così nella capatina che facemmo – quattro ore piene – alla Collina di don Cannavera per realizzare quella “pacificazione”, derivante da una effettiva conoscenza di uomini e cose, fra il vescovo e il libero presbitero bersagliato dai chiericotti diocesani senza testa, dall’illeggibile settimanale di don Tagliaferri.

Tutto continuò ancora dopo, ancora a Cagliari e, dall’estate 2003, a Nuoro dove diverse volte andai a trovarlo nella sua casa episcopale – così la definiva lui stesso, con ironia, e dove un piano era tutto pieno di libri e cartelle di documenti d’archivio e correnti… Là era tornato, curato dagli affetti di famiglia, dopo il ritiro, per età, dal servizio apostolico e l’avvenuta sua successione da parte di un collega che a me è parso sempre incapace di farsi amare (perché mostratosi non autentico) dalla gente.

Morì, don Ottorino nella sua Nuoro – dopo quanto penare anche lui con i mali del corpo, fra referti dei medici e stati d’animo bassi e, ma sempre più raramente, in risalita (e ci risentimmo al telefono ancora poche settimane prima dell’exit doloroso, quando inizialmente le suore mi dissero che non potevano passarmelo ed egli invece volle usarmi un ultimo riguardo!)

L’intesa intima riguardava l’immateriale, evidentemente. E, pazienza sua, assorbiva con generosa signorilità le mie impertinenze sì giocose o affettuose, ma pur sempre impertinenze di cui un po’ mi pento. Ci fu una commozione condivisa, un pianto di lacrime vere, quando parlammo e riparlammo dell’incendio sviluppatosi nel suo studio di Castello, al palazzo arcivescovile di Cagliari: fra i libri abbruciacchiati ce n’era anche uno mio ed egli insistette perché, restituendomi quello, gli donassi la copia intonsa… L’incendio fu un eccidio, il barbaro attentato al popolo di carta, di una carta che conteneva i riflessi della vita degli autori, della loro intelligenza e della loro passione e poteva raccontare anche di quante mani l’avessero carezzata nel tempo…

Quei dieci incontri finali a Nuoro, in via Massimo d’Azeglio civico 35, quelle quaranta o cinquanta telefonate corse da Cagliari a Nuoro e da Nuoro a Cagliari fra 2003 e 2012, questo o anche questo ha lasciato un segno. Argomento ricorrente fra gli altri la destinazione della biblioteca e degli archivi: a parte quanto destinato al seminario restava la sua richiesta alla Provincia e alla diocesi: mettetevi d’accordo, mostratemi i locali in cui accoglierete, per la pubblica fruizione, quanto vi lascerò, ma mettetevi d’accordo oggi, oggi che sono in vita. Ci fu, per la verità, come mi raccontò ad un certo punto, una estensione del coinvolgimento al Comune allora retto dal sindaco Zidda: non so perché nessun accordo si riuscì mai a sottoscriverlo. Era una ossessione, questa, per monsignore, come modestamente lo era e lo è per me. Ci capivamo.

Ci lasciò il 17 luglio monsignor Alberti. Due mesi dopo, a settembre cioè, grazie alla ospitalità offertami da don Marco Lai, portai nel teatro di Sant’Eulalia un recital con letture dalle sue opere, diverse testimonianze in diretta, la proiezione di alcuni video. A Gianluca Medas chiesi di leggere, interpretando, come si trattasse di una confidenza autobiografica di monsignore rilasciata alla gente – alla gente convenuta in quel teatro dei 150 posti – un testo che appunto della nascita nuorese, dell’ambiente nuorese negli anni della infanzia e dell’adolescenza, del liceo Asproni e dei gruppi scout frequentati nei quindici o diciotto anni, negli anni della dittatura e della guerra, trattava come in un personalissimo flusso di ricordi ed emozioni…

Poi gli articoli, uno dopo l’altro, con uno sforzo sempre di originalità, presentando aspetti inesplorati o rievocando episodi non conosciuti, a comporre nel tempo come un mosaico di tessere di forma e colore diverse… Il quaderno, ora esaurito, don Ottorino Pietro Alberti vescovo umanista, sardo e barbaricino, con sottotitolo per quattordici anni presule in Umbria, fra la cattedra alla Lateranense e l’episcopato cagliaritano, e i recuperi di contributi lontani nel tempo e dimenticati, come furono quelli del contenzioso storico/ideologico con Romano Ruju…

Resta a me il compito, ogni anno, di onorare la memoria dell’arcivescovo nato nuorese, radicato nella sua nuoresità – e quante volte il vescovo Giovanni Melis Fois ebbe la delicatezza di lasciare al suo anziano metropolita la presidenza liturgica, all’Ortobene, nella messa solenne per il Redentore! – e così anche quest’anno intervengo proponendo un articolo che don Ottorino pubblicò su L’Unione Sarda del 29 agosto 1974 dal titolo “Una gesta genuina che diventa storia” ed occhiello “Un ‘documento’ da salvare”. Era il fondo del paginone speciale dedicato dal giornale allora diretto da Fabio Maria Crivelli, alla festa del Redentore: titolo generale su nove colonne “A Nuoro stanno lasciando morire l’antica sagra in cima al monte”.

Quando scrisse quel colonnino e mezzo, don Ottorino era arcivescovo-vescovo (della doppia sede di Spoleto e di Norcia) da un anno, ordinato nella cattedrale di Santa Maria della neve l’8 settembre 1973, all’età di 45 anni. Professore (e vicedecano) alla Lateranense era stato ordinato presbitero, dopo la laurea in agraria conseguita all'università di Pisa, il 18 marzo 1856, dalle mani del suo vescovo Giuseppe Melas, in quella stessa cattedrale che Vindice Satta, evidentemente facendo parlare il cuore, ebbe a proclamare «la più bella chiesa del mondo». Trasferitosi il seminario regionale da Cuglieri a Cagliari nell’estate 1971 egli fu incaricato dal suo rettorato dalla Conferenza Episcopale Sarda allora presieduta dal card. Sebastiano Baggio. Fu per due anni, appunto fino alla promozione umbra.

Nuoro e i nuoresi: l’identità

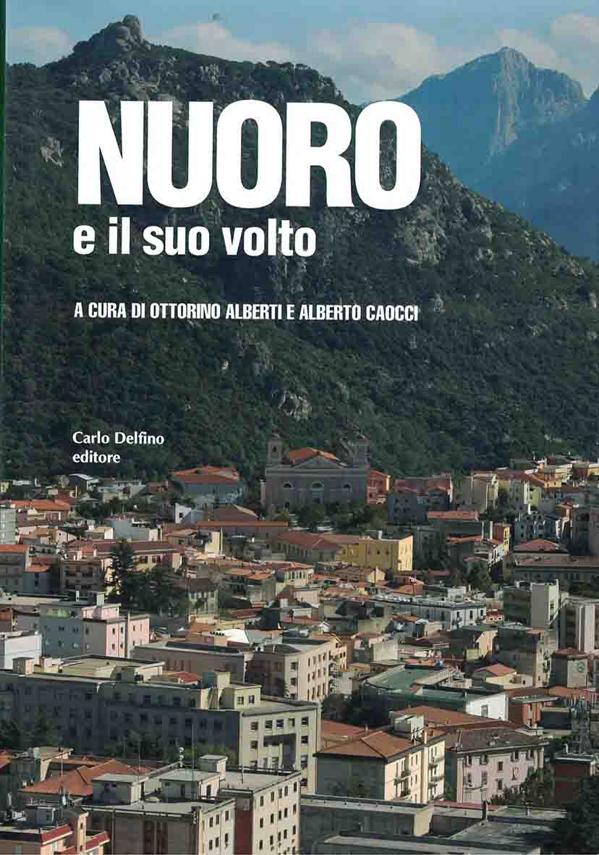

Aggiungo e concludo. Nelle scorse settimane è andato in distribuzione un bellissimo libro di grande formato e di ben 464 pagine, ricchissimo di foto d’archivio e correnti, dal titolo Nuoro e il suo volto, per i tipi di Carlo Delfino editore. La curatela dell’opera è stata proprio di Ottorino Pietro Alberti oltreché dell’indimenticato (e indimenticabile) apostolo della cultura socio-storica barbaricina professor Alberto Caocci. Di Caocci stesso sono anche la maggioranza degli scritti che compongono i trentatré capitoli riuniti in quattro parti (“Le vicende storiche”, “L’ambiente e l’economia”, “La cultura di un popolo” e “Tradizioni, associazionismo e tempo libero”) a firma anche di Francesco Careddu, Giovanni Carta, Gavina Ciusa, Franca Rosa Contu, Salvatore Italo Deledda, Maria Ausilia Fadda, Carlo Forteleoni, Michele Pintore, Luciano Piras, Natalino Piras, Giancarlo Porcu, Luigi Ramazzotti e Priamo Siotto, con il supporto fotografico di Donato Tore e, per la parte archivistica, della famiglia di Elettrio Corda, nonché, per quella aerea, di Gianni Alvito. Un’opera magnifica che riporta la prefazione dell’ex sindaco (in carica al momento della confezione dell’opera) Alessandro Bianchi.

Monsignor Alberti si era ritagliato lo spazio introduttivo: cinque densissime pagine entrate con il titolo “Nuoro e i nuoresi: l’identità”. Un contributo che egli stesso si diceva obbligato a recare trattandosi di quella città natale alla quale – così si esprimeva – «sono legati i ricordi più belli e più cari della mia vita». Un contributo comprensivo di una zoomata, da lungo tempo in attesa di essere offerta alla conoscenza dei più – sul cappuccino nuorese Antonio Angelo Pirella (in religione padre Bonaventura) che nel Seicento fu fra gli apostoli della civilizzazione congolese e il cui nome appena marginalmente correva nelle storie della famiglia religiosa pur di tanto merito…

Sull’Ortobene, dal 1901

A parte considerazioni di ordine religioso, che non solo giustificano, ma impongono come un dovere il ripetersi degli atti di culto, ci sono ragioni che, in qualche modo, possono legittimare la domanda se abbia ancora un senso la celebrazione della Sagra del Redentore.

E’ da tempo che nel vivace ed incessante mutamento di strutture e di mentalità che caratterizza la società contemporanea, tutto ciò che è umano subisce radicali distorsioni e certe manifestazioni che avevano un preciso significato e un valore nel passato, oggi paiono sopravvivere per inerzia, o, se non altro, perché ci vuol pur del tempo per eliminare le anticaglie. Anche la festa del Redentore, che per i nuoresi è la sagra più importante – l’unica, si potrebbe dire – sembra non si sottragga al destino che pare segnare tutte le antiche tradizioni.

Eppure, noi crediamo nel suo valore e, quindi, nella sua ragion d’essere, anche prescindendo d quello che è il suo essenziale contenuto e la sua finalità sacrale. E ciò lo crediamo nonostante la difficoltà rappresentata dal non esser riusciti a conciliare le esigenze proprie di una celebrazione religiosa con le manifestazioni folcloristiche, oggi forse eccessivamente secolarizzate, che pure avevano e ancora potrebbero avere un contenuto sacro. Il sovrapporsi di atti culturali e di manifestazioni folcloristiche o di festa semplicemente profana, ha portato solo a contrasti che si sarebbero potuti evitare se, tenendo conto delle esigenze imposte dai due modi diversi di “far festa”, si fosse riusciti a conciliare il sacro e il mondano e, quindi, ad arrivare a quell’equilibrato umanesimo che è, in definitiva, l’universale modo di essere nella storia, anche nella semplicità degli atti quotidiani, individuali o collettivi.

E’ certo che le attuali difficoltà non giustificherebbero in alcun modo la soppressione di una festa che, a nostro parere, e entrata nella storia di Nuoro in un modo del tutto singolare. Intanto, questa Sagra fa parte delle più genuine tradizioni nuoresi, perché in qualche modo riassume tutte le manifestazioni religiose e folcloristiche, di cui un tempo Nuoro si poteva vantare e delle quali oggi non resta che un nostalgico ricordo nei vecchi, o in qualche polveroso documento d’archivio.

Ma c’è un’altra ragione che dà a questa festa un contenuto che trascende il valore di una semplice festa paesana, una delle tante che possono essere anche viste come evasione dalla monotonia della vita di ogni giorno, o effimere come una moda di stagione. E questa ragione è nella sua capacità di permettere un ritorno al passato, quasi una scoperta dell’anima della nostra gente che sembra rivivere nei riti religiosi e negli usi e nei costumi che fedelmente si attualizzano pur con le inevitabili aggiunte moderne che però non falsano l’antico.

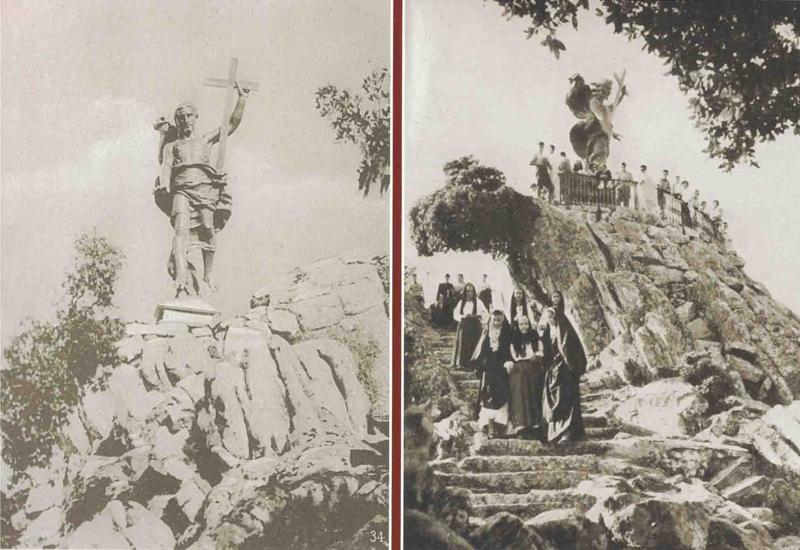

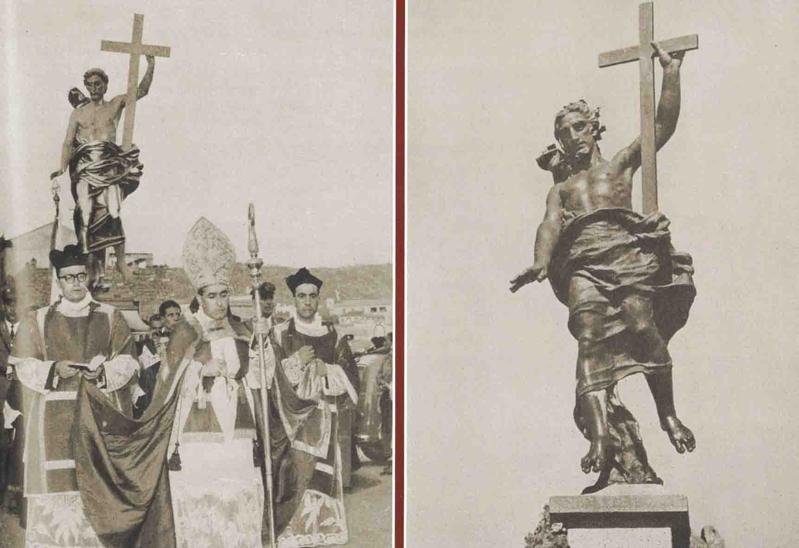

Non si potrebbe pensare alla Sagra del Redentore e per ciò stesso alla statua che ne è il simbolo e l’occasione, se non vista nell’ambiente geografico che è il centro ideale della festa, ossia il Monte Ortobene. Ma il Monte Ortobene fa parte di Nuoro e non come elemento coreografico; della città è parte integrante, vitale, documentaristica. Esso ha valore di immagine che però è capace di rivelare un passato, una storia; presentandosi come un palinsesto nel quale è racchiuso tutto il succedersi di fatti e di eventi che hanno visto sorgere l’antico borgo di Seuna, raccolto attorno all’antica pievania di S. Emiliano, che fu il centro originario di Nuoro.

La Sagra del Redentore, per chi sa intendere il linguaggio delle cose, può diventare occasione della rilettura di una storia, non scritta nei libri, ma pur sempre viva ed eloquente nel monumento naturale che resiste al logorio del tempo e all’insania distruggitrice degli uomini.

Devi accedere per poter commentare.