«Montevecchio, figlio di minatore anch’io». Carezzando la vita di don Petronio Floris a un mese dalla scomparsa dell’amico presbitero

di Gianfranco Murtas

Ora è quasi un mese che è morto don Petronio Floris, parroco emerito della cattedrale di Ales, il quale fu per un decennio circa, negli anni della sua giovinezza, cappellano dei minatori di Montevecchio.

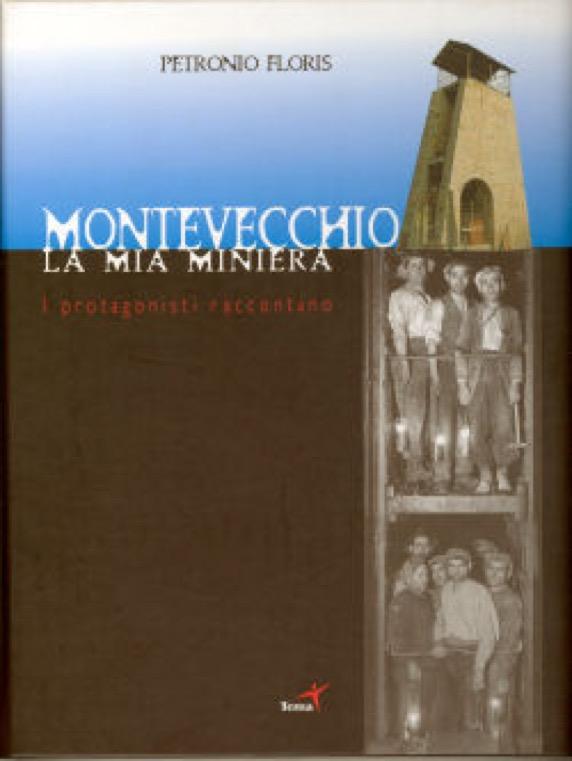

Nel 2006 – sono passati perciò tre lustri pieni – uscì, per le edizioni cagliaritane Tema, un suo bellissimo libro dal titolo Montevecchio, la mia miniera. I protagonisti raccontano ed io a mia volta ne scrissi sul periodico La Gazzetta del Medio Campidano in data 10 e 25 gennaio 2008 (destinazione però era l’editrice interessata a raccogliere giudizi sull’opera).

Ripensando a Petronio – incontrato a Villacidro quarant’anni fa, ai tempi della sua condirezione di Confronto – il mensile fondato e diretto da Angelo Pittau e forte della collaborazione di molti esponenti della vita sociale soprattutto del Medio Campidano e dell’Iglesiente – e sempre “coltivato” come positivo interlocutore in materia socio-ecclesiale nei lunghi tempi della sua direzione di Nuovo Cammino, il periodico diocesano di Ales-Terralba, ho creduto di doverne onorare adesso il ricordo riproponendo quel testo che anche personalmente mi comprometteva con lui e la sua missione operaia.

Fra le suggestioni della vita faticata

Anche mio padre è stato minatore, proprio a Montevecchio. A parte qualche racconto, che si è perso nei canali di una memoria – la mia – ormai indebolita, egli ha lasciato, in una pagina d’agenda, l’elenco dei suoi posti di lavoro, con le puntate anche, dentro la divisa militare, in quel di Firenze e di Africa orientale italiana. Dalla nativa Arbus il primo balzo è stato proprio a Montevecchio, a seguire c’è stata poi Cortoghiana di Carbonia, e Cagliari infine (alla SES). Tre volte è stato a Montevecchio, che è in comune di Guspini, ma dove con i guspinesi proprio gli arburesi hanno costituito la più cospicua colonia di lavoratori: nel 1929-30, nel 1936, nel 1940-41. Aveva iniziato lì, dopo qualche apprendistato in paese, a 16-17 anni; vita dura per un adolescente, ma anche abbastanza normale in quel tempo di bassa soglia scolare e di esordio precoce, per tutti quasi, in campagna. Erano molti i ragazzi che lavoravano con gli adulti, allora, in miniera, – una statistica, guardando all’intero comparto nei vent’anni a cavallo fra Ottocento e Novecento, ha quantificato i quindicenni (o meno che quindicenni) – in un 5 per cento dell’intera forza lavoro; e molte erano anche le donne, soprattutto le “cernitrici”, che coprivano un decimo circa delle maestranze negli stabilimenti.

La prima volta, come spiega bene nel suo primo capitolo questo bellissimo libro di Petronio Floris – direi informativo-istruttivo oltreché commovente, per la partecipazione umana cui induce –, si era ancora in regime, diciamo così, Sanna-Castoldi-Bertolio, insomma nella continuità proprietaria e amministrativa, anche se ormai sfrangiante, della famiglia di Giovanni Antonio Sanna che era stato uno dei dieci uomini più ricchi d’Italia, nel suo tempo, in quel primo decennio che segue all’unità della patria. Ricco (ma forse anche infelice) soprattutto per Montevecchio, più che per le altre intraprese bancarie o editoriali cui aveva dato vita (Banca Agricola Sarda, istituto di sconto non soltanto agli agricoltori; Il Diritto di Torino). Parlamentare di nascita sassarese e mecenate (gli è intestato il museo “di Antichità ed Arte” di Sassari, con reperti archeologici, pinacoteca e manufatti tessili della tradizione), antigovernativo come il suo amico e collega Giorgio Asproni (che ne sarà l’esecutore testamentario, registrando anche l’ingordigia di qualche erede). Per ottant’anni il grande compendio industriale di produzione e prima lavorazione di piombo e zinco rimase nel patrimonio di famiglia; esso fallì nel 1933, a dittatura già consolidata, passando nei bilanci della milanese Montecatini che negli anni avrebbe offerto – secondo logica fascista, autoritaria e paternalista, come peraltro assolutamente autoritaria e paternalista era stata anche sotto la proprietà “liberale” – paghe basse (poco più della metà dell’inflazione alla fine degli anni ’30) ma anche servizi (cinema e campo sportivo, dopolavoro e naturalmente scuole) e strutture abitative.

Quando quel ragazzo della mia famiglia entrò per la prima volta nei mitici recinti della fatica e della bassa paga, la crisi stava per investire il settore. Il 1929 è l’anno della grande depressione che dall’America raggiunge l’Europa, e le produzioni minerarie, che hanno largo mercato internazionale, sono fra le più colpite. Nell’arco di tre-quattro anni, con il crollo delle quantità estratte si contrarrà di due terzi la manodopera impiegata. Per tale ragione quel debuttante entrò sedicenne e fu allontanato diciassettenne.

Dopo il 1933 riprese il ciclo economico; nell’arco di pochi anni le maestranze quasi si triplicarono, passando a Montevecchio – all’ingrosso – da mille ad oltre tremila. Nella massa dei nuovi c’era anche mio padre, poco prima e poco dopo la conquista d’Etiopia. Un anno. Ma dopo l’avventura, più prolungata, fra le “belle abissine”, eccolo ritornare ancora, per poco più d’un anno, a Montevecchio. Siamo giusto allo scoppio della seconda guerra mondiale. La situazione costringe molti operai a lasciare la galleria per intrupparsi al fronte, ai fronti. Meglio la miniera, cento volte meglio la miniera; soprattutto dal punto di vista morale. Lascia anche lui, mio padre, e non può applaudire il duce, quando questi viene in Sardegna e a Montevecchio, nel maggio 1942.

La circostanza familiare che ho riferito mi ha come promosso cittadino elettivo, per diretta discendenza (d’altra parte anche mio nonno materno, arburese vice sindaco socialista nel primissimo Novecento, era stato minatore, fuochista a Ingurtosu), dico cittadino elettivo di quella umanità che l’amico Petronio ha riconvocato, direi con intelligenza (e miracolo) d’amore, per popolare le pagine suggestive del suo Montevecchio, la mia miniera. I protagonisti raccontano, uscito per i tipi di Tema editrice.

Il libro, lo si è visto, oltreché pregevole sul piano grafico, curatissimo ed elegante (purtroppo però stampato in continente), merita molti punti nella dimensione, diciamo così, etico-sociale, perché si propone come una “città di carta” nella sequenza di più fasi generazionali: come racconto a molte voci di una vicenda protrattasi lungo molti, molti decenni, tra sviluppo e regressione, tra pace e guerra, tra dittatura e democrazia. Nella evoluzione, anche – ma sempre troppo lenta –, delle tecnologie estrattive e di lavorazione: troppo lenta se si guarda ai bisogni di salute di chi s’è dato, per la vita intera, spesso fino a reclinare, all’impresa del sacro minerale, nel buio delle gallerie e fra la polvere da respirare e depositare in corpo.

Non è un caso che l’autore abbia dedicato il suo libro «a tutti gli uomini e donne della miniera di Montevecchio, conosciuti e amati nei luoghi di lavoro e nei cortei sindacali, prima ancora che nell’attività pastorale e nelle liturgie della chiesetta dedicata a Santa Barbara» vergine e martire.

Ha incrociato la sua vita, don Petronio, a quella di un’infinità di «sardi e continentali, dirigenti, tecnici, impiegati, operai, manovali» (ma per la tua storia, Petronio, avresti potuto tranquillamente rovesciare la gerarchia e non temere nulla: manovali, operai, impiegati, tecnici, dirigenti, come nei canoni liturgici bisognerà che il popolo preceda i preti, e i preti i vescovi, e questi ultimi il papa che è «servo dei servi» e come chiude le processioni così dovrebbe chiudere le elencazioni); non solo, ha incrociato la sua vita, la sua passione, il suo servizio all’amicizia che nel tempo gli è venuta anche da parte di «sindacalisti, madri di famiglia, sportivi, sacerdoti, poeti». Neppure trentenne, dopo un lustro come professore ed assistente al seminario minore di Villacidro, e come redattore di Nuovo Cammino, è stato incaricato di questa bella missione dall’indimenticato monsignor Antonio Tedde: cappellano a Montevecchio. E quanto gli è entrato dentro, come esperienza morale che ti fa crescere nell’intelligenza delle persone e delle cose più di cento esami dati in seminario, lui lo ha restituito a noi, oggi, direi come un direttore di polifonica che riunisce e dà spazio a ogni talento, ci fa sentire tutte le singole voci e insieme però ci dà il senso del tutto.

Cappellano-giornalista, don Petronio – che ha come pochi la santa propensione alla condivisione – ha raccolto i documenti, giorno dopo giorno, e altri dopo ancora, quando ha deciso che tutto meritasse una diffusa conoscenza. Mozioni di partiti e di istituzioni, volantini sindacali, comunicati padronali, fotografie – quante fotografie! valore aggiunto del tutto, capolavoro nel capolavoro – uscite dagli archivi o prestate dagli album dei protagonisti…

Le testimonianze a voce o di pugno sono – se ho contato bene – 87. E tutte articolate, precise, come zoomate in un interno di vita associata, nella difficile fraternità del lavoro. Fra compagni. Benché di estrazione operaia, per quel certo passaggio sotto il manto bianco della parrocchia negli anni della guerra fredda, io avevo da ragazzo qualche diffidenza per questa parola, perché l’ideologia che la diffondeva non mi pareva, al dunque, portatrice davvero di giustizia. Dato che non può mai esserci giustizia se non c’è libertà. E il comunismo – il comunismo vissuto come una religione anche dai compagni di mio padre, quelli rimasti o tornati nei pozzi dopo la guerra, in democrazia finalmente –, il comunismo che aveva idealizzato, se non anche idolatrato Stalin, applaudito la repressione ungherese, sibilato soltanto, più tardi, davanti all’invasione di Praga, ecc. non poteva dirsi immacolata forza di libertà. Anche se tanto sangue nei campi partigiani aveva effuso, e martirio autentico nelle carceri fasciste. Compagni. E poi, cresciuto ormai, trenta e qualche anno fa, ho meglio riflettuto sul significato etimologico del termine: compagno, condividere il pane, condividere la sorte. Che bello! Peraltro anche i miei amici mazziniani si chiamavano compagni e ben prima dei socialisti, nell’Ottocento, avevano la bandiera rossa: la bandiera rossa con l’edera della Giovine Europa nel mezzo è repubblicana. E i repubblicani, che erano numerosi, all’inizio del Novecento, ad Arbus, ed anche a Guspini avevano una bella presenza e perfino il sindaco – il medico Luigi Murgia –, furono in testa, insieme con i socialisti, nelle agitazioni del 1903…

Riconducibili direttamente alla penna dell’autore/curatore, sono alcuni capitoli tanto impegnativi quanto gustosi per la potenza evocatrice della scrittura, pur lieve e anzi cordiale. Mi riferisco in particolare all’introduzione, ai raccordi fra capitolo e capitolo, alle premesse d’inquadramento sia della sezione “I cappellani si confessano” sia di quell’altra – bellissima – dedicata ai canti popolari che celebrano la «vittoria del 1961» ed appaiono sulle pagine del nostro Confronto (mio prominima quota, soprattutto di Angelo Pittau e Petronio Floris ed altri).

Quel certo “patronèo”

Inizierei dalla chiesa, e non sembri troppo eccentrico, questo indugio, rispetto alla gravità del vissuto di galleria o ai macchinari, del vissuto anche di scontro con i vertici aziendali, che meriterebbe la principale attenzione, e che nel libro assume giustamente una sua centralità, sia con le testimonianze (ricordo specialmente quelle drammatiche, meste e tanto dignitose delle mogli, compagne di vita: Peppina Serra, Fiorentina Tuveri, Maria Sanna, ecc.) che con i documenti: dico soprattutto delle vertenze combattute, nel tempo, da migliaia di lavoratori attraverso le proprie rappresentanze, ma sempre con un proprio diretto presidio che quelle rappresentanze costantemente legittimavano nelle dure trattative, tanto più quando a vigere era il cottimo tentatore e disumanante; aggiungerei un riferimento anche alla espansione, pesante, penosa, talvolta drammatica di quel vissuto verso le famiglie – mogli e figli – dei minatori, perché la condizione materiale e morale di questi ultimi evidentemente non poteva non toccare anche i più prossimi e segnatamente quelli di casa.

Non voglio certamente marginalizzare questa centralità, rovesciando le gerarchie tematiche del libro che trovano spazio anche in preziose schede riassuntive come quella sui vari aspetti del tipico lavoro minerario, fra armatura e perforazione, disgaggio e sgombero, fino al trasporto ai centri di imbarco. Ma questa mia comunicazione può valere qualcosa se l’approccio è in qualche misura diverso rispetto a quello più scontato, sul quale peraltro tornerò.

Sulla parallela costruzione del palazzo della Direzione e della chiesa, cui Petronio fa cenno prendendone spunto dal volume Cronistoria della miniera di Montevecchio, pubblicata nel 1995 dall’ing. Giuliano Marzocchi, si potrebbe ricamare molto: e più, però, con la nostra mentalità sociale e democratica di oggi, che con quella aziendalista/paternalista di centovent’anni fa. Attribuendo alla chiesa, ad esempio, una valenza e una potenza comunitaria – per il tanto che poteva essere frequentata dalle maestranze (o forse soprattutto dalle loro famiglie) –, a fronte della solitudine apicale del management, non sempre e non tutto sensibile ai bisogni stringenti della prima linea. Una solitudine anche ideologica simbolicamente rappresentata dall’abbraccio pressante e improprio della struttura (la chiesa appunto) da parte delle case degli amministratori o dalla presenza, nel suo interno, di quei matronei alti e con grate protettive, di memoria regia (come nel duomo di Cagliari per le donne di casa Savoia negli anni di Napoleone), da cui i padroni e i dirigenti assistevano, non partecipavano, allo “spettacolo” della messa. La cosa meriterebbe una bella riflessione, perché in essa è come la sintesi emblematica dei due mondi che pur avrebbero dovuto avere, per il maggior contesto che entrambi includeva, sorte solidale (e sì che invece non mancheranno neppure le stagioni della separazione, per disciplina aziendale, tanto più ai tempi della venticinquennale direzione Minghetti, fra 1936 e 1961, fra maestranze operaie e colletti bianchi, impiegati e tecnici).

Tante stranezze, diremmo oggi, fino alla consacrazione ed apertura al culto, nel giugno 1891, con servizio domenicale da parte del parroco di Guspini. Il fonte battesimale arriverà nel settembre 1920, e il cappellano fisso nel 1936: l’anno bello dell’imperialismo fascista e di più salda alleanza fra il regime e la Chiesa cattolica. Sette ne conta don Petronio, e lui sta a fine classifica, di titolari della cappellania curaziale legata alla miniera. Nel 1981 essa viene infatti riassunta dalla parrocchiale guspinese di San Nicola, ed affidata via via a preti con altro incarico in diocesi.

A me pare che questo aspetto della vita religiosa nella comunità di Montevecchio rimandi a quella più vasta vicenda sociale che si sforza di dire che non si vive davvero soltanto per lavorare, ma semmai si lavora per vivere. Perché la ricreazione, lo sport (il calcio soprattutto), il cinematografo, il circolo dopolavoristico, ecc. sono tutti elementi che, unitamente alla scuola e alla chiesa, giocano proprio su questo fronte del ristoro personale – mente e corpo – dopo e fra tanta fatica.

Chiesa e miniera

E’ chiaro che non tutto è oro, mai, neppure fra i preti; contano i temperamenti personali, le propensioni, la soggezione o meno verso i padroni, il grado di paternalismo o l’ansia di fraternità verso i più. Qualche cappellano ha saputo entrare di più, altri di meno, nel cuore delle persone, coinvolgersi nella loro storia personale e familiare. Lo racconta, anche questo, una bella rassegna di documenti – lettere soprattutto stralciate dalle cartelle “Montevecchio” custodite in curia ad Ales –, e colpisce, fra il molto alto, che costituita nel 1938 – l’anno delle leggi razziali, che i preti e i vescovi sardi non seppero capire e condannare quant’era necessario, l’Associazione delle Dame di Carità, ne furono fatte presidente, vice, cassiera e segretaria le signore di casa di amministratori e dirigenti: così fotografando una società pietosa e ingiusta, ma non tanto pietosa perché ingiusta, bensì ingiusta perché pietosa; senza visione evangelica comunitaria, con rigidezze di classe cementificate dalle convenienze e dalle pigrizie.

Lascio alla lettura delle pagine di questo capitolo 7 del libro – capitolo centrale e ben corredato di fotografie che sanno raccontare non meno delle parole, così come peraltro direi del successivo (“Gli anni gloriosi del calcio minerario”) – e corro a compensare l’inoltro religioso con un affondo anticlericale che riporta giusto giusto alla primissima fase della storia di Montevecchio.

Prima di andare a concludere, onorando soprattutto il protagonista collettivo di questa vicenda durata tre cinquantenni, vorrei richiamare, di questo lungo film, alcuni fotogrammi che immortalano almeno tre personalità della dirigenza che ho incrociato nel mio settore di studi di questi anni, mi riferisco alla democrazia laica e alla massoneria. Ed inizierei con il secondo direttore della serie, dopo Giulio Keller: mi riferisco a Giuseppe Galletti, a capo di Montevecchio dal 1852 per un decennio.

La miniera ha cominciato ad estrarre tre anni prima, e il 1849 è un anno cruciale per la vicenda politica dell’Italia: sconfitti gli eserciti nostri nella prima guerra d’indipendenza contro l’Austria, sconfitta cruentemente dalle armi austriache ma soprattutto francesi la gloriosa Repubblica Romana di Giuseppe Mazzini, eroicamente difesa dai volontari di Garibaldi; fra i caduti per il fuoco invocato dal beato Pio IX – vicario di Cristo, dolce Cristo in terra (poco propenso a rispettare la vita dal concepimento alla morte naturale come oggi sentenzia quel brutto cardinale che è Ruini, e ripristinatore della pena di morte abrogata da Mazzini) il nostro poeta Goffredo Mameli, 21 anni soltanto.

Galletti, che tre anni dopo sarà chiamato a dirigere Montevecchio, è presidente di quell’Assemblea costituzionale romana, figura importantissima di quella schiera di democratici che i fallimenti risorgimentali, soprattutto dopo la felice e brevissima stagione costituzionale del 1848, costringono ad emigrare, e anzi a fuggire in terre lontane, per evitare la ghigliottina del beato Pio IX o la dura carcerazione preparata dai papalini.

La Sardegna è lontana allora. E viene raggiunta, nei primissimi anni ’50 dell’Ottocento, da decine di esponenti della borghesia progressista, di fede mazziniana, che, talvolta muniti di concessioni minerarie o altre patenti rilasciate dal governo amico di Torino, s’inventano qui una nuova vita. Fra essi quell’Enrico Serpieri che nel nostro capoluogo fonderà la Camera di Commercio, il Banco di Cagliari, i Magazzini Generali di viale Bonaria (per le negoziazioni portuali), il quotidiano Corriere di Sardegna, ecc., quasi a complemento delle intraprese minerarie ora nel Gerrei ora a Fluminimaggiore.

Un pezzo di Risorgimento

Come Serpieri, Galletti. Bolognese, ha partecipato agli sfortunati moti del 1821 (quelli di Silvio Pellico); arrestato nel 1845 è condannato all’ergastolo dal tribunale del papa-re Gregorio XVI; liberato dall’amnistia di Pio IX – nella breve stagione liberale del nuovo pontefice – diventa addirittura ministro di polizia di diversi gabinetti attraverso cui il papa cerca di convivere con la pressione dei tempi. Fuggito Pio IX in quel di Gaeta, egli viene eletto presidente dell’Assemblea repubblicana. Il rovescio del luglio 1849, col ritorno del legittimo sovrano (e della sua ghigliottina), lo obbliga – come detto – a venire da noi; tornerà infine nella sua Bologna dopo la proclamazione dell’unità d’Italia ed è anche deputato e segretario alla Camera ai tempi di Firenze capitale.

Forse qualche studente, villacidrese o guspinese, potrebbe approfondire, in una tesi, questa personalità ed analizzare quanto delle sue idealità umanitarie siano entrate, se mai siano entrate, nella sua attività dirigente della nascente Montevecchio.

Personalità non meno spiccata, e comunque più studiata e conosciuta, è quella del bittese ing. Giorgio Asproni jr. (junior fino a che muore, più che novantenne). Egli è direttore di Montevecchio in due riprese, per un biennio dal 1866, per un quinquennio dal 1870. Delle sue attività anche a Montevecchio è riflesso nel Diario, pubblicato in sette volumi dalla Facoltà di Scienze politiche di Cagliari, del grande zio, l’omonimo canonico-deputato. Egli assume l’incarico, la prima volta, appena 25enne, fresco di laurea (prima in matematica, poi in ingegneria) e specializzazione francese in mineralogia. Ancora approfondirà le conoscenze tecniche con lunghe permanenze in Belgio e Inghilterra.

Carattere indipendente, si scontra con il genero del proprietario – il prossimo onorevole Castoldi (da lui accusato di gestione disinvolta del bene aziendale) –, ed al proprietario finirà lui stesso per legarsi con vincoli familiari, sposandone una nipote e però rinunciando alla dote (e mettendo in cantiere ben nove figli)…

Conclusa nel 1875 l’esperienza di Montevecchio, egli si metterà in proprio, periziando prima la ricchissima miniera piombifera di Gebel Ressas in Tunisia (intrapresa che sarà legata anche alle vicende della crisi bancaria sarda del 1887: quando falliranno tutti gli istituti di credito isolani per gli eccessivi immobilizzi di capitale), poi dirigendo (e infine acquistando) la miniera di Seddas Moddizzis, fra Gonnesa e Iglesias (destinata, molti anni dopo, a confluire nella Monteponi), che trasforma in una specie di Ivrea olivettiana, industria-comunità con scuola, market, ambulatorio, ecc., con terreni rimboschiti dagli stessi operai tutt’attorno, ecc. Allargherà, col tempo, il suo business perfino alle terme di Sardara. Fondatore, a sue spese, della scuola mineraria d’Iglesias, che gli si intitolerà, istituirà numerose rendite perpetue per operai bisognosi e borse di studio per i loro figli, lasciando un ricordo di sé non ingrato: molta competenza, molta capacità di lavoro, approccio sociale secondo i tempi.

La terza personalità su cui vorrei spendere una parola, anche stavolta per suggerire un qualche studio mirato da parte di giovani universitari, è quella di Sollmann Bertolio, che è direttore per diciotto anni, fra il 1905 ed il 1923 (marito di Enedina Castoldi, nipote del fondatore Giovanni Antonio Sanna, risulta anch’egli come Asproni iscritto alla loggia massonica Sigismondo Arquer di Cagliari).

Piemontese, professore di matematica per diversi anni al Politecnico di Milano (e successivamente al Minerario di Iglesias), è uomo che viene da speciali studi geologici, affinati anche all’estero, portati ed ulteriormente approfonditi in Sardegna, con ricerche mirate fra il Carlofortino e l’Iglesiente. Fonda anche l’Associazione mineraria sarda, impegnandosi fino all’ultimo – prima e più come uomo di scuola che come dirigente di una compagnia industriale – per alimentare la passione agli studi delle rocce.

Potenti individualità, a fronte delle quali si poneva la massa delle maestranze: massa fatta anch’essa di individualità. «Davanti a noi passava un nastro e noi eravamo di fronte l’una all’altra, ma il nastro era grande… Eravamo magari venti donne – racconta Barbara Concas, nativa di Ingurtosu, figlia di operaio morto di silicosi, cernitrice a Mezzana –. Il nastro portava i pezzi di minerale e tutto quello che i minatori buttavano nei vagoni e poi nella tramoggia; pezzi di tavola, pezzi di candela, ferro e parti di indumenti. Noi dovevamo selezionare tutto. Le cose inutili le portavamo in un piazzale con la bardella e le buttavamo. L’altro, lo sterile, dopo che passava fino all’ultima donna che lavorava, finiva in un macchinario che lo macinava tutto per fare il breccino. Il materiale ricco, invece, lo mettevamo nelle cassette che c’erano a fianco di ognuna di noi e poi, con la bardella, lo portavamo nel piazzale di Sant’Antonio o di Piccalinna e lì, senza nessun riparo, sotto la pioggia, con il vento, lo pestavamo con un martello. Da lì lo portavamo nella fonderia di San Gavino per fare i pallini da caccia…». Una giornata di lavoro come tante di questa parte di umanità montevecchiese che tanto onore ha dato alla storia del movimento operaio isolano e a noi ha consentito di avanzare, insegnandoci anche a non dimenticare: «i figli studiano a Guspini / studiano a San Gavino / nelle scuole del Vescovo / studiano a Cagliari, ad Iglesias / periti diventano i nostri figli / periti minerari dottori professori / i figli di noi minatori, scavatori, / manovali…», scrive Angelo Pittau.

So che della parte più tipicamente sindacale, tanto più nell’immediato secondo dopoguerra e nei due decenni successivi, con l’occupazione dei pozzi del 1961 – sedici lunghi giorni – e quant’altro, tratteranno altri, sicché qui è la mia conclusione. [il testo era destinato a un convegno di presentazione del libro]

Per obbligo di amicizia il congedo è con le parole di Petronio Floris stesso, datate trentatré anni dopo, in risposta alle riserve di capodanno del direttore della Miniera circa l’omelia del cappellano alla messa di capodanno del 1974: «Il sacerdote ha continuato a predicare l’esigenza della fratellanza, della parità tra categorie, della comune appartenenza alla classe lavoratrice, a Montevecchio come ovunque. E ha partecipato con altri membri della comunità di Montevecchio alle tante battaglie dei lavoratori e del sindacato per difendere il lavoro in miniera e nelle fabbriche tessil-chimiche di Villacidro… La Chiesa “con i lavoratori” “per i lavoratori”: un’esperienza che da Montevecchio, con l’appoggio del vescovo, ha contagiato tutta la diocesi per tutti gli anni ’70-90, e fino ad oggi».

Un vescovo che ha “accompagnato”

Non è riconoscimento improprio alla Chiesa di Ales quello della sua esemplarità, nel maggior contesto ecclesiale regionale. Qui, almeno dall’arrivo di mons. Tedde – anche se è vero che, nella storia, non esiste l’anno zero –, è stato tutto un susseguirsi di docenze dell’esempio, e sono ormai sessant’anni che esse, le docenze dell’esempio, cioè le testimonianze di vita, stanno dando risultati, fra le difficoltà che permangono.

Devi accedere per poter commentare.