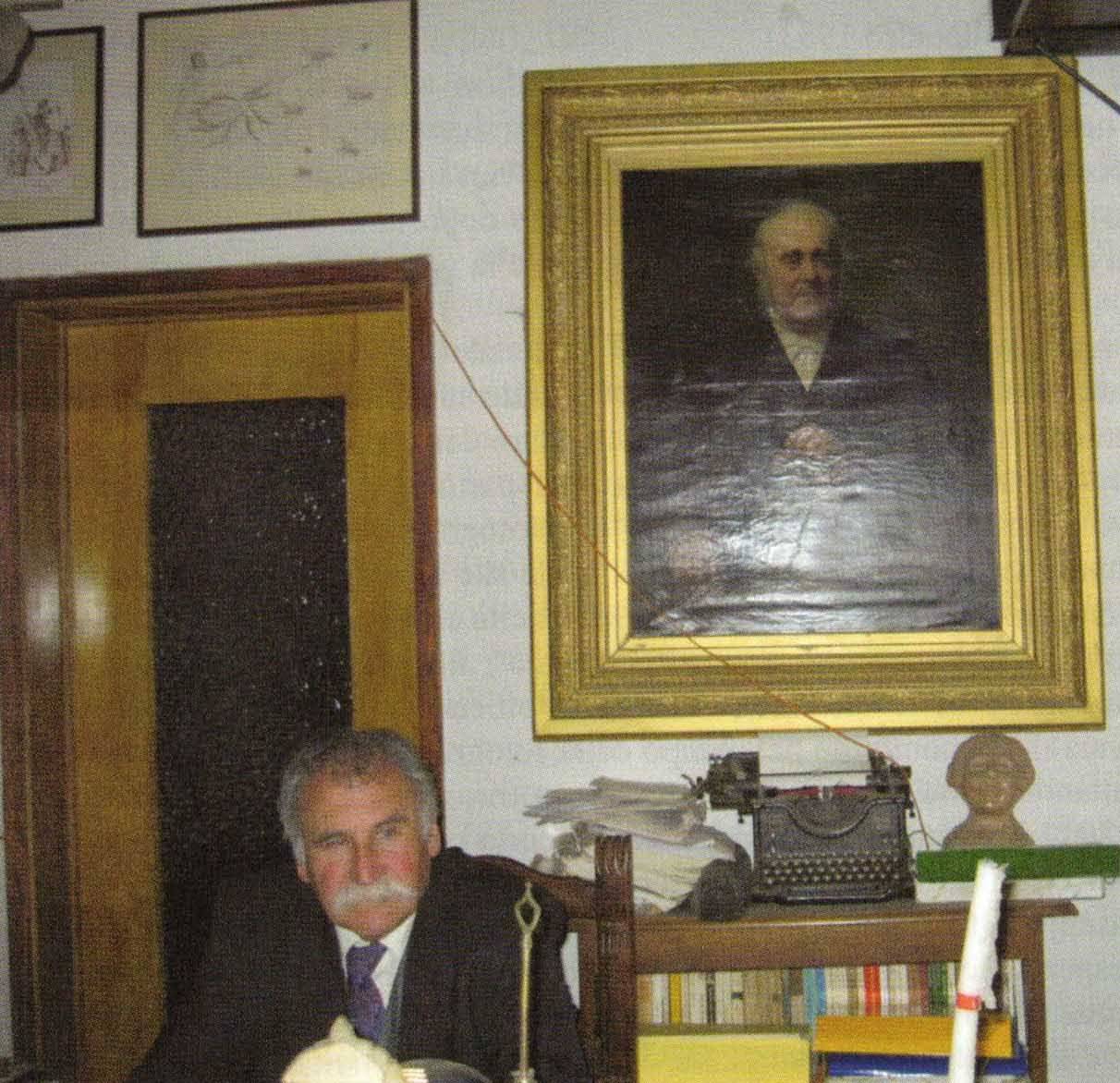

Nuovo grande vecchio di compagnia: meraviglioso Efisio 81, riposo sardo a Lenìpolis di Villacidro

di Gianfranco Murtas

La mia vita l'azzardo tenne in scacco

tra un rovescio di carte e di passioni,

nell'altalena delle devozioni

e dell'errar di peccator bislacco,

ahimè lasso! premuto sotto il tacco

e la punta delle buone intenzioni;

libero servo son senza padroni,

pòvero con ricchezza dentro al sacco

di braci nella cénere, carboni

accesi: le parole, il sentimento,

i colori, le forme di un bivacco

che balùgina vivo ora, ora spento .

Capelli grigio-bruni, occhi verdoni

ed i baffi di neve e di tabacco.

Somiglio a Buffalmacco .

Amo la penna e lo scalpello, invento

ciò che non ho, desidero il talento.

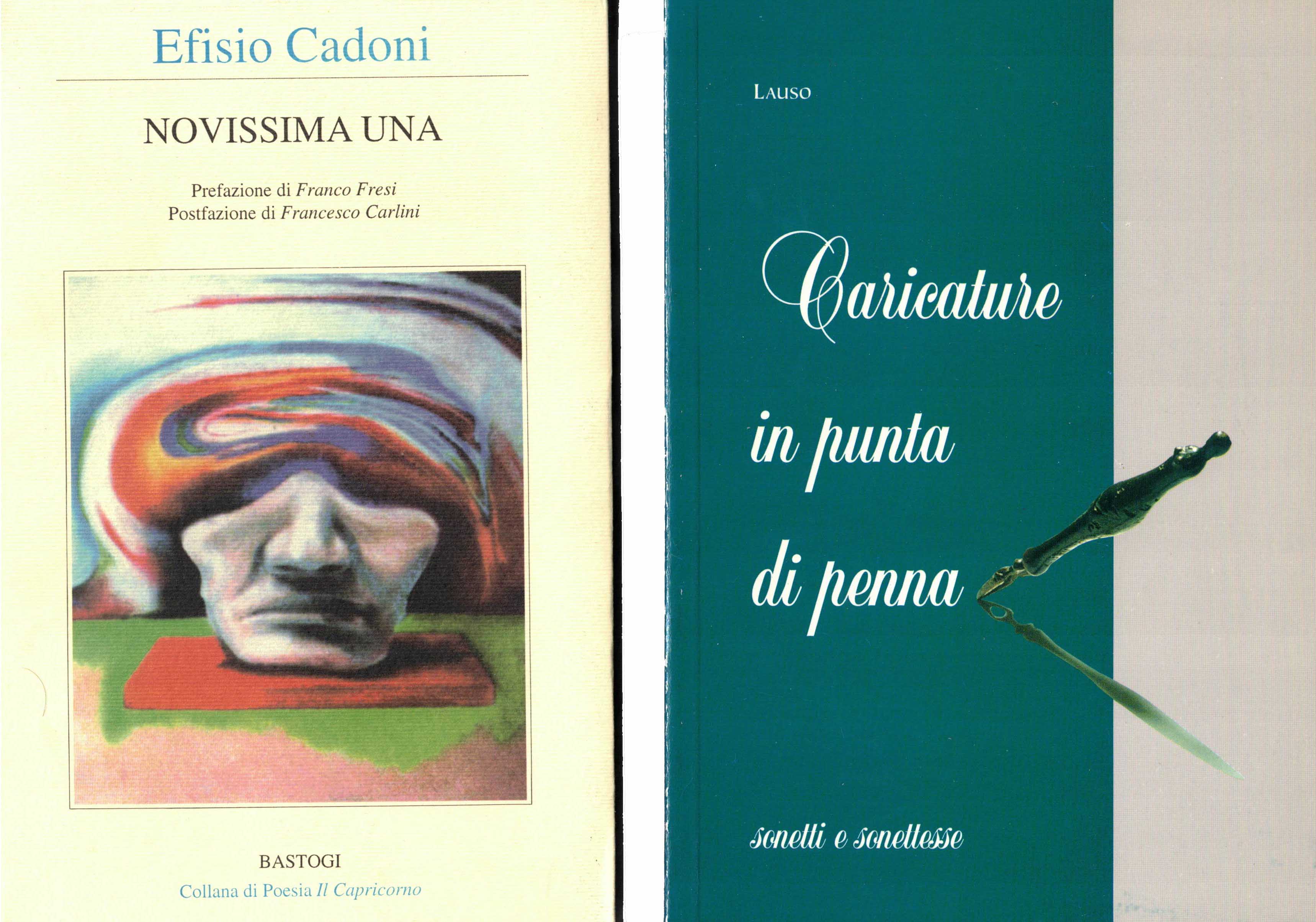

Nei versi dell’autoritratto che Lauso azzarda nel 1997, fra sonetti e sonettesse che caricaturano “in punta di penna” quanti nazionali han segnato quel tempo lì – Cossiga e la Levi Montalcini, Palomba, Pannella e la Bindi, Berlusconi, Busi e Craxi, Bossi, Sgarbi e Prodi, Andreotti, D’Alema e Fini, Scalfaro e Costanzo – e quegli altri, anche, del circolo di Giarrana muschiato all’ombra del campanile di Santa Barbara, Efisio Cadoni patriarca arrivato oggi ai suoi 81 si rappresenta com’era (e com’è) di fuori e soprattutto di dentro: « invento ciò che non ho, desidero il talento » . È una confessione, la confessione di un’anima, confessione non di peccati, semmai di sante e progressive ambizioni.

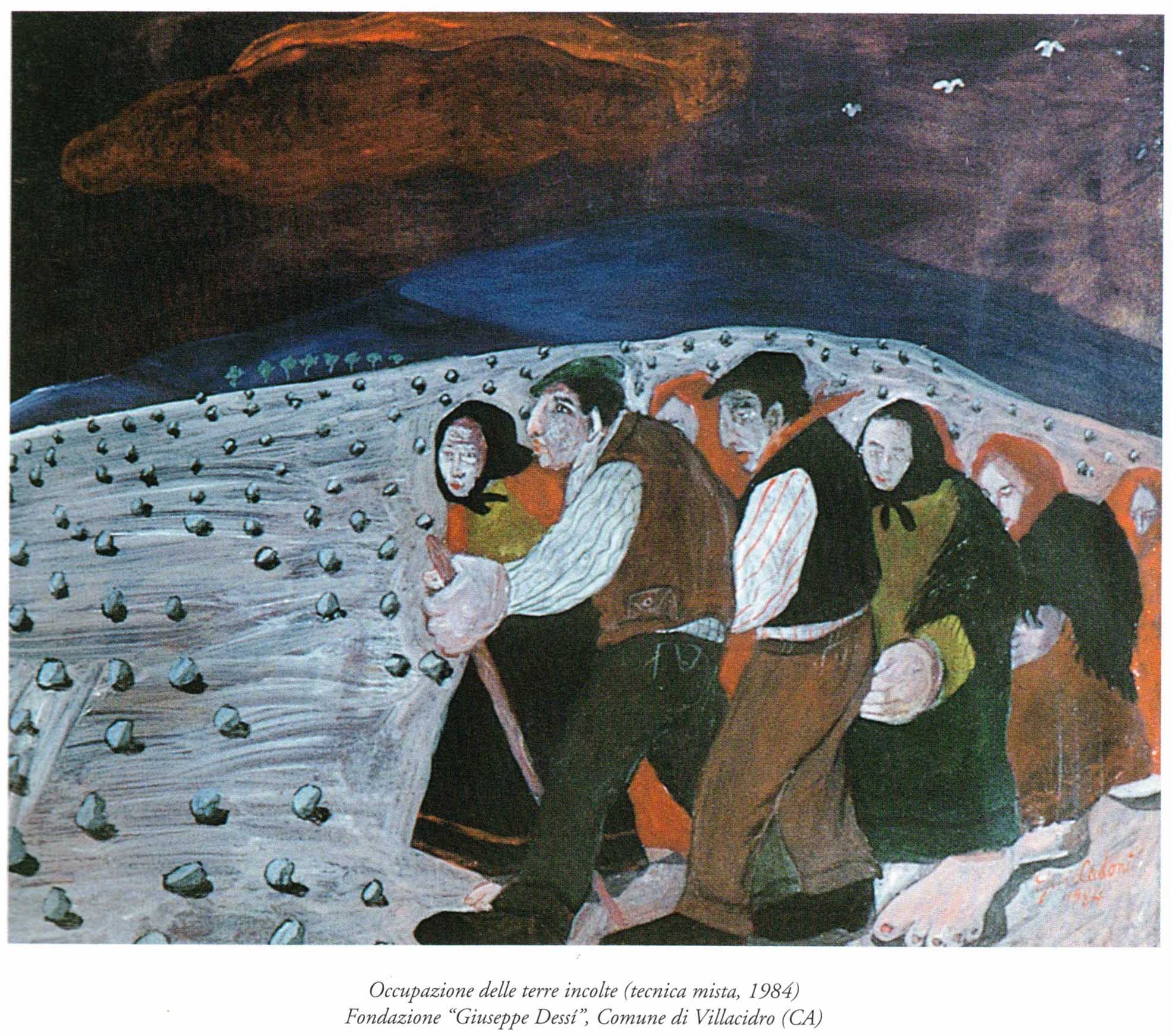

Confessa di amare la penna oltre allo scalpello che lo ha reso noto in mezzo mondo, Efisio, che il talento se l’è fatto fratello dacché è nato. E gli si potrebbe obiettare che poeta lo è stato e lo è, oltre che con le parole, proprio con quei segni ch’egli ha saputo incidere, lungo una vita intera, su materiali duri. Scaricando energia sulla pietra che esprime, muta, il racconto della eternità geologica – come avrebbe detto Dessì –, il racconto di un’algida eternità senza ragioni e senza pensiero, egli si è fatto mille volte creatore vicario di Domineddio. Docile e collaborativa la sua pietra si è prestata alla rinascita giocando le carte dell’umano, fra storia e sentimento. Ché da allora ha scoperto essa stessa un nuovo senso di sé, non arredo inerte ma protagonista sulla scena, presente con la veste del lavoro e una lingua che parla, sobria e sapiente, ora fioraia ora zappatore in piazza, ora santo in chiesa.

Il poeta che segna le sue carte

con l'inchiostro, cercando la sua forma,

è un po' come l'oracolo del chiostro

in cui nessuno crede; ma egli è l'orma

del profeta: con l'arte ti trasforma

e con lui sente il sordo e il cieco vede:

illusione e miracolo: la barba

che scompare nell'ombra, per dar senso

all'inintelligibile del sacro,

al tuo santo di legno, al simulacro

che ha converso il suo nome e il volto: Barbara

ch'era Sisinnio, còmplice l'incenso.

Col suo verso a fatica si districa

tra l'apparente e il vero della vita

nell'aporìa del mondo, in fondo, o in cima

nel suo mistero, come uno stilita,

ad afferrar nell'Intimo la rima.

Nella montagna dell’età

Compie 81 anni Efisio Cadoni e Villacidro forse non sa ancora per davvero quanta potenza – potenza, non potenziale – di intelligenza e di sentimento minatore abbia cullato in sé – così da quell’estate del 1943 (che per la patria voleva dire molto, moltissimo, per la caduta della dittatura immonda e feroce). Non è la santificazione d’un artista sempre operaio quella che disegno nella mia mente, non potendomi oggi e domani associare alla tavola della fraternità sarda da lui puntualmente promossa mischiando i posti, gli amici con i poeti e gli artisti d’ogni tecnica con i quali ha dialogato per cinquantamila giorni e notti scambiando i migliori pensieri e le più varie esperienze creative come sono andate maturando nell’arco lungo, lunghissimo e brevissimo, che associa due secoli e anche due millenni.

A gratificare Villacidro mi sembra una speciale benevolenza della storia: come un sarto con l’ago e il filo nelle sue mani ormai sfatte da tanto e troppo lavoro, Efisio ha compiuto il suo, che è un “suo” riconoscibile: con esso ha cucito il secondo Novecento – conquistato, dopo tante tempeste, alla pace per le sue generazioni in successione – alle novità del nuovo secolo e nuovo millennio che, fra le meraviglie della tecnologia in fuga, fanno temere la dispersione di antichi e irriproducibili patrimoni immateriali, quelli del sapere e quelli del fare.

Come da un virtuoso boomerang sonoro, pare oggi di udire rivolti al nostro artista-poeta quei versi che giusto vent’anni egli fa ebbe a indirizzare a suo fratello, che di lui era molto di più carico d’anni:

Forse, nell'infinito, ha ancora un senso

ricordare una rara parola

dimenticata, a noi cara, in compenso

per ogni ordinario vocabolo

udito, nei triti discorsi,

che, dentro, come eco, sola,

da un nostro segreto incunàbolo,

ci torni, a ricordarci che i giorni

migliori dovranno venire,

nel calendario ove, ad arte,

avrai messo da parte,

lungo le pieghe, i trascorsi,

con il tuo tagliacarte, fratello,

all'imbrunire, fratello: ottuagenario.

Pater e materMater

Famiglia e religione del sentire più intimo, fuori forse da certe convenzioni da cui soltanto un artista e un poeta, anzi un artista-poeta sa liberarsi, entrano nei versi di un “eterno presente” che di certo è suo ma anche di molti di noi pur diversi per innumerevoli declinazioni:

Un volto, una voce riaffiora

la sera che infiamma

nell’ora che annera

accosto a una croce che ho in mente

e a un folto d’anime: muta

preghiera taciuta: la mamma

sorride un sospiro: chi crede

chi spera, mi sente mi vede

m’invera. O mio eterno presente.

Hai nelle tempie il sole delle estati

e negli occhi le piogge degli inverni

e nelle mani la scorza

di tutte le piante della terra.

Così t’ho conosciuto e ti conosco

con la prigione di terra

per vivere per vivere.

Io t’amo e in te

tutte le piante della terra e so

ch’è virtù del suo sangue e del tuo amore.

Quando mi lasciasti la notte

era una pietra informe.

Ora il pensiero della morte

tua la trasforma

dolce mia madre che dorma,

dolce mia madre che dorme.

Io, che a parole non Ti so pregare,

vorrei, ma non ritrovo le parole,

come vorrebbe chi non Ti sa amare

e T'ama tuttavia, ma se ne duole

perché non Te lo può manifestare

se non con queste sue intenzioni sole,

e Tu, Tu che precorri al dimandare,

m'illumina di luce più del sole!

Odegitria, Solacium, Advocata

destitutorum, desperantium Spes,

Semper Virgo, Deipara, Beata,

omnium gratiarum Causa, Mater Tu es,

perciò Ti chiedo, cara Madre amata,

il Tuo soccorso, ut meam pacem des.

Un convegno fra alberi e ruscelli, nella casa dei colori

Nella trama e nell’ordito di un abitato bello di tanta sua storia secolare e spiegato e rispiegato come il permanente miracolo di Ruinalta – a Dessì dobbiamo sempre ritornare! –, orgogliosa dei giocosi confini delle sue montagne, fra Giarranas e Margiani ed ogni fantasiosa riduzione del Linas, fra i valloni come Castiangias e i fiumi e le cascate del suo territorio tutto verde, Villacidro ha cullato (e qualche volta difettosamente strattonato) il suo artista-poeta poeta sempre. Che a lei altrettanto, con scontroso amore e segrete delicatezze, ha restituito, facendone una ben degna capitale di irrequietezza e di lavoro: giudicato di Norbio e Ordena e Parte d’Ispi A.D. 2024.

Festeggiando il proprio compleanno in un’allargata fraternità spalmata per un giorno nella fisicità della sua campagna-laboratorio, l’eroe sussume nell’ospitalità generosa di un compendioso presente anche quegli echi che si dissero di incontenibile dolore ma che poi si seppe essere annuncio di nuova vita ispirativa, alta, immensa. Materialità dell’immateriale. Ricchezza viva e zampillante come l’acqua del monumento cresciuto dirimpetto ai Cadoni ed ai Cogotti d’una fertile, indimenticata stagione e da Efisio stesso vissuta come immanenza di religione.

Fiume, se fiume sei, roca petraia,

scorre con te il pensiero, repe striscia

fugace come il guizzo della biscia

o lento come lumaca s'inghiaia

affonda nelle radici di questa

àrida terra, s'attarda s'arresta

dentro con te, il pensiero di chi guarda

lontano alla tua foce, verso il mare,

cui nostalgie con sommessa voce

rinnovi. A care speranze persuadi

fiume, se fiume sei, greto di radi

rigagni, quando ti lambisce il vento

della collina brulla e soffia, e geme

come oscuro portento un nulla, il seme.

I versi, le tele e le pietre

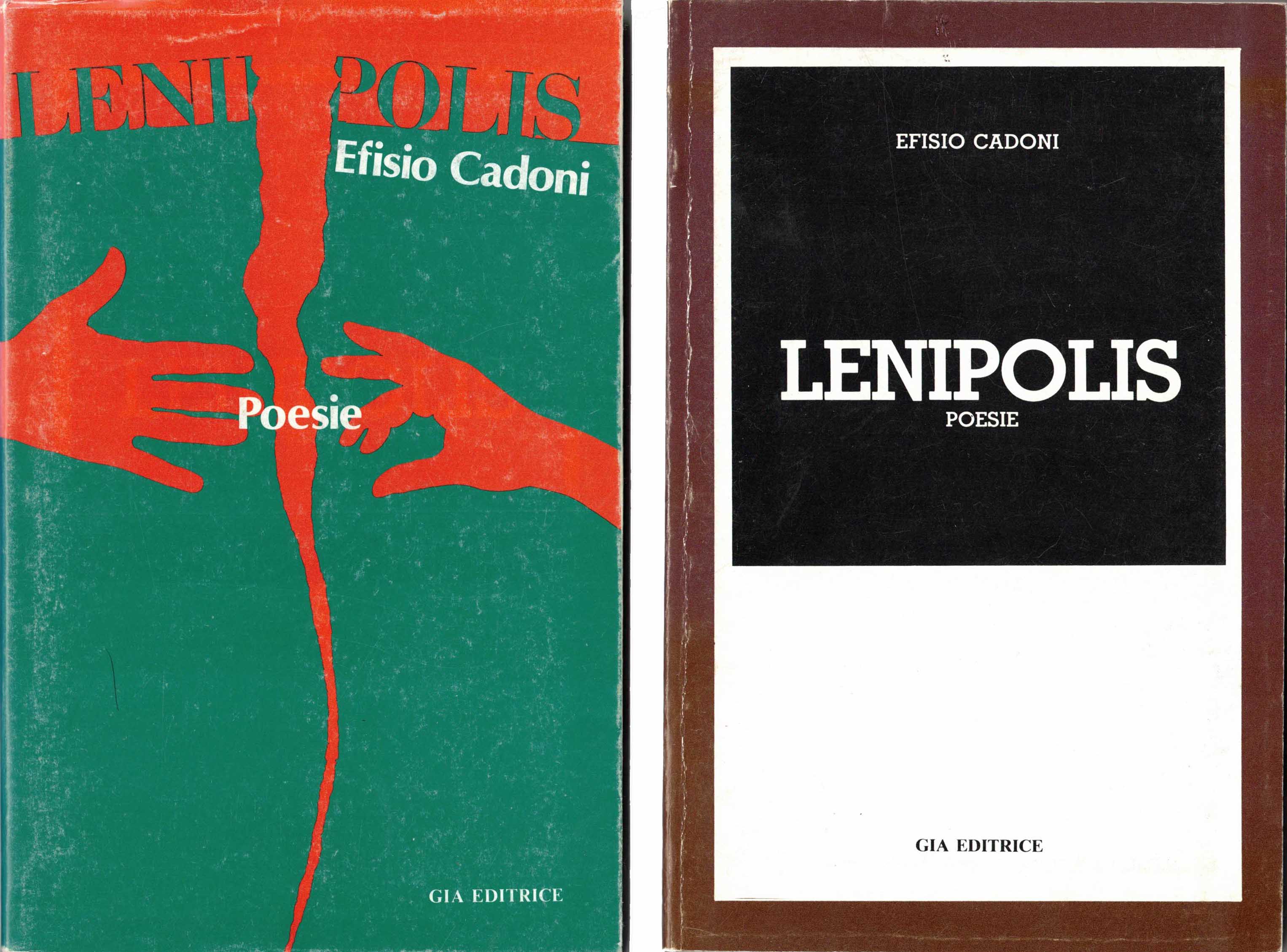

I libri firmati da Efisio Cadoni sono forse cinquanta: alcuni, umili e tascabili, sono sillogi poetiche che raccontano del sentimento d’un giovanissimo esploratore di sé e del mondo di cui si sente parte, altri sono, per larga parte, fotografiche rassegne delle gustosissime produzioni pittoriche o plastiche del poeta che coglie e restituisce. Alcuni dei suoi libri, preziosissimi (per gli storici avvenire, storici dell’arte e storici letterari), come Se la parola è una pietra, o come La forma della bellezza, o ancora la trilogia Multa parva (Dell’Arte, della Letteratura e d’altro), sono la raccolta ordinata delle opere, che è come dire della vita.

Per Anna Giuseppina Argìa Lucarini, una vita fedele

Sono come spruzzi di sentimento, e questi antichi già sessant’anni, i versi suscitati da una fotografia e da una donna speciale, Anna Lucarini. Sentimento d'un ventenne per una ventenne e impegno di comunione per la vita:

Angelo verticale incontri il limite

della tua altezza d'aria lo spazio

conchiuso dell'immagine sfocata.

Geometria disperata d'ombre e lampi

di sole al margine tra la realtà, e il

desiderio della tua forma t'inquadra.

Proverò a tenerti negli occhi fino

all'orlo del tuo sorriso finché amore

bianco e nero lucido ti alza i seni

sotto la veste se anche ti vagheggio.

Il poeta delle parole (e degli accenti) è lo stesso poeta della pietra: entrata nelle sue mani, essa si scopre in progressione embrione e feto e nuovo nato dopo, parte di un poliverso cosmico che – ed è qui il miracolo vero – sa apprezzare l’umana misura.

Arido che non ti feconda, Leni,

la sotterranea onda che fiotta

cresci corimbi leni di sorbi

sopra la sponda che smotta.

Nella muraglia che crepa aèree

radici sèrpono dove la quaglia

s'acquatta e cinèree pernici

volano dallo sterpo alla fratta.

Tu che la vita sola di brevi

stagioni, mio fiume, conosci

ancora che muori rinasci

nel seme degli arsi ciglioni.

L'acqua che i ciòttoli dove dilaga

profonda a tratti d'autunno leviga

piano nei rivoli del greto smaga.

È l'acqua pòvera del fiume d'eriche

di qua dal mondo oltre la plaga

dove la mia anima àvida naviga

s'insinua scivola trascorre va

verso l'approdo dei sogni a

mia città di città di città.

Fùmichi nebbia che nel mio torrente

sorridi d'albe che prescelgo al lume

che abbaglia, dentro, impietosamente.

Nebbia del fiume tu la prima albeggi

nell'acqua che s'arena dove brecce

lùbriche ed erbe liberi, ed allumi

l'ultima vena tra le vecce ai greggi.

Non altra nebbia d'altri fiumi so,

così di luce fùmida, ò

nebbia del fiume mio, come te, o.

Come te, fiume d’arena,

che hai perso l’acqua, anch’io

consumai il tempo mio

in qualche cùpida vena.

L'acqua che cerchi per via

e t'ha lasciato solo

nel desolato brolo

è foglia e pietra e agonia.

Dalla collina di rovi

fiume che scendi al piano,

nell'alveo tuo, ma invano,

l'acqua che cerchi non trovi.

Il sole t'ha disseccato

e t'ha bevuto il vento:

arido incantamento

dell'èremo abbandonato.

Sono consunti i tuoi seni

rìvoli d'acque morte,

sono le foglie tòrte

del greto d'èriche, Leni.

Così ho perduto via via

il tempo ch'è fuggito:

mi resta questo trito

lamento della poesia.

L’infanzia che ci guida

Alla centralità dell’infanzia sulla scena del mondo, alla signoria del sentimento nelle letture della storia mi rapporto, ultimo arrivato, anche io e giusto quest’anno, retrocedendo di quattro decenni giusti, mi riaccosto ad Efisio ed alla sua famiglia, ai suoi più intimi. Perché mai mi è occorso, a Villacidro – patria mia elettiva –, di dire e dire con tanto silenzio quella volta che Beniamino-occhiridente ci lasciò. L’avremmo avuto con noi, oggi, Beniamino-occhiridente: uomo fatto d’intelligenza e spalle larghe, di presenza e di sguardi insieme discreti ed esplorativi, tutto pensiero e tutto poesia, quanta scrittura! 53 anni nella bisaccia delle esperienze, e forse famiglia e figli e anche nipoti, Beniamino che il suo nome aveva preso dal nonno. Nell’evangelica semplicità del suo portato, quel nonno che aveva passato tanta cruciale parte della sua giovinezza, caporale dell’8° reggimento bersaglieri della 12.a compagnia ciclisti, nel teatro della grande guerra prima e nel chiuso del recinto austriaco di Mauthausen dopo, aveva seminato esempio di vita, onorando il gran nome dei Cadoni cidresi… e tutto ancora si riannodava nel giro delle case fra lo Zampillo e il Lavatoio nazionale, e la Parrocchiale riaffrescata, giusto allora, in un’incredibile specularità storica, dai prigionieri d’Austria confinati a Norbio e Cuadu…

Lassù, nel Paradiso dei bambini,

tutti quei morti in terra sono vivi;

quivi sono anche i nati dagli aborti

che Ti son più vicini.

Hanno negli occhi il sorriso

che il loro viso riempie di luce

d'oro; però qualcuno m'induce

a pensare che in esso sia

un po' di nostalgia,

ché il piccolo dappresso

al suo Angelo che l'affianca

un po' sorride e un po' piange: gli manca

la compagnia della mamma

sua: un'ombra, cosi, senza dramma.

Beniamino-occhiridente sempre necessario e sempre pronto

Ci lasciò, Beniamino Matteo, giusto in un anno che in casa Cadoni, o Cadoni-Cogotti, dove il culto delle memorie era perennemente alimentato dalle condivise migliori sensibilità, suonava come speciale: si trattava dell’anno secolare della nascita al mondo di quell’altro singolarissimo, talentuosissimo poeta popolareggiante che aveva onorato la Sardegna, non soltanto Villacidro, nel tempo che fu, e fu tempo troppo breve anch’esso: Luisicu, Bernardu Mabìu, Bernardu De Linas. Furono 34 anni quelli di Luisicu, e troppi sopportati contro una malattia. Per tredici anni aveva respirato a pieni polmoni Beniamino Matteo, con le dolcezze materne, impagabili esse per prime, le atmosfere della poesia e dell’arte. Scomparso dalla scena del mondo Beniamino grande, con altro e diverso talento, con altra e diversa vocazione, Beniamino piccolo aveva iniziato a riempire di vita il mondo. Beniamino come il più amato della casa di Rachele e Giacobbe, ove mai sia stato dato allora, e sia stato dato dopo, di far graduatorie.

Beniamino Matteo, poeta tredicenne,

morto per la sua misteriosa immaginazione,

per segnare questa mia vita terrena

col fuoco del suo amore,

per indicarmi il percorso

del mio inarrestabile fiume

scrisse Efisio dedicandogli le pagine della silloge Lenipolis, giusto allora. Non soltanto dedicandogliele, facendone di lui il signore. Creatura in boccio lo ebbi, ancora bimbetto, Beniamino Matteo, nella comitiva allegrona e conquistatrice, anch’io negli anni del mio lontano quotidiano cidrese, nella discesa da via Fontana Brunda e del viale Don Bosco, dai bordi della pineta, e fino alla piazza delle tre chiese… per la prossima dispersione chiacchierona.

C'è molta gente che

sa qualcosa:

sa cos'è l'immaginazione, e sa

anche il significato.

C'è una cosa molto brutta,

il dolore.

E sa cos'è.

È giovane, ancora giovane, Efisio - come Anna naturalmente – quando perde suo figlio. Nessun abbraccio può compensare la perdita, meno che meno risanare l’improvviso affronto. Ma un cidrese nutrito di umanità, d’arte e di poesia saprà nel tempo, e nella visione delle compresenze, trovare il senso di tutto, la risposta ad ogni domanda

La testa premuta sulla spalla, trenta volte

più luminoso del sole io contemplo il loro ritorno,

(Nanni Balestrini da Tape Mark Come si agisce)

E io ti amo o trenta

volte più dolce del miele

come il mare disteso, le vele

tratte, il pescatore o i pirricchi

il fromboliere sui picchi

aspri di bagolo e menta.

E io m'incanto o trenta

volte più mirabile di un fiore

grigio bianco che per amore

colsi, il più bello tra i vepri,

come davanti ai lepri

cenerini il cane che tenta.

E ti contemplo o trenta

volte più luminoso del sole

in questo tuo muover le piccole

ali, colombo che vibri,

o nato da grembo che hai fibra

d'angelo autunnale, o figlio

che invece, uomo, m'assomigli.

Nella terra delle acque con Beniamino: l’innesto fecondo

Porta il suo dolore che fa tutt’uno con la persona, Efisio, nel territorio d’acque e di montagne che sente come l’anticipazione di quel che gli toccherà abitare un giorno e per sempre. Beniamino-occhiridente è con lui, come un gentile che si distingue e insieme si confonde con il suo selvatico, sulle rive del Leni.

Verso la foce discende

il fiume mio, come un brivido

sopra la terra. Risplende

l'acqua e sciaborda agli arrivi.

Luminose dissolvenze

di ànime che s'incàntano.

Ma che strazio alle partenze!

Non ascoltare il mio pianto.

Se piango è perché so io

che mi mancherà quest'angelo

ch'era mio, soltanto mio:

per questo il babbo tuo piange.

Leggevo il tuo cuore puro

nei versi del tuo quaderno.

E mi rendevi sicuro

che tu vivresti in eterno.

Ma nell'immaginazione

che avevi serena e lieta

non c'era questa stagione

precoce d'autunno, poeta.

E io, distratto, ero certo

sai? di poterti capire

perché ti sapevo inesperto,

o figlio mio, di morire.

Ribolle l'acqua. S'ingorga

il fiume che sfocia. Immàgini

d'azzurro onde par tu sorga.

Abbacinanti voràgini.

Inabissa il fiume il mare.

Tu non dovevi, di vivere

anche inesperto, salpare

salpare da queste rive.

Festeggia con gli amici che gli vogliono bene, Efisio. Avrei desiderato esserci anch’io. E però una umanissima comunione operaia con l’artista che è poeta di mille talenti ma soprattutto – soprattutto – è un uomo buono – matto sì, e talvolta irritante ma mille volte di più, e anzi diecimila, uomo buono – non mi fa sentire la distanza ed è così che mi dondolo pacificato sulle onde del suo sentimento più profondo, che conosco… intus et in cute.

Soltanto la rozzezza di qualche storto-testardo potrebbe scambiare la frequenza dei rimandi alla morte nella poetica di Efisio Cadoni come un cedimento quasi lamentoso, o magari, all’incontrario, banalmente scaramantico, all’ineluttabile che s’avvista nell’ordinario del nostro calendario senza mai uno stacco, neppure per il tempo breve d’un respiro. Riflette un contadino prima di morire… in certe fantasie s’agitano le streghe… a salvarci sono le memorie.

Tu devi irrigare il pomario

e dar da bere anche all'àsino sardo,

devi lasciare nel reliquiario

un asfodelo ed un cardo,

perché mi sento morire

e sono stanco di lavorare

La mia terra ricorderà suo figlio,

l'àsino forse avrà per me un raglio.

Le streghe maledette nella notte

del sabba, i piedi nudi strascicati

sulle selci compatte, gli invasati

ubriachi e bestemmie a un tratto rotte.

Le ombre di demoni, angoli sacri

dove sagome nere hanno occhi vuoti

con luccichio di lame, i sacerdoti

che vegliano, gli eretti simulacri.

Ed io che sono stretto a una croce

con un cuore di cane di canicola

che corre e come un orologio batte.

E la notte gonfia e le stelle sfatte

e la favola che ascolto ridicola

dalla tua bocca buia senza voce.

Abbiamo preso il posto dei morti

in questa terra rassegnata.

Esistono le memorie e i rimorsi

ombre e smorfie eterne,

i fantasmi tenaci delle vene.

Rimbalzo d’un raccontino

Io conosco l’eclettismo di Efisio Cadoni, ne ammiro l’identità plurianime, l’assortimento delle produzioni, il dono dell’intelligenza ch’egli non nega mai nella relazione con il suo prossimo. E mi riporto a lui, oggi, creandomi da me le giuste suggestioni, soffermandomi nella stanza cidrese che ho allestito a casa mia, fra foto d’epoca e libri e cartelle ed una larga quota dell’emeroteca otto-novecentesca, il “raccontino” che l’amico mio – forse ripensando ai miei studi di storia ecclesiastica – volle dedicarmi molti anni fa e che poi consegnò alla raccolta uscita nel 2014 con il titolo Quando era ancora buio. Un “raccontino” sul filo del surreale, del possibile impossibile o, chissà, dell’impossibile possibile. Protagonista frate Cuius (leggi “del quale”), tipo un po’ saccente, che s’accompagna nella pagina ad un cinquecentesco frate-vescovo alerese – di missione sarda ma di nascita iberica – che sembrerebbe piuttosto improbabile essersi mai affacciato nell’Isola, viste le risultanze delle ricerche di molti topi d’archivio, inclusi gli indimenticabili don Pietro Maria Cossu e don Severino Tomasi.

Era il millecinquecento.

Prima di partire lontano,

lasciando il convento al buio

e al verde il sagrestano,

frate Cuio era il primo a svegliarsi

pensando al da farsi,

ogni giorno, ed il primo ad uscire,

con in testa uno zuccottino

fino all'imbrunire.

E nelle prime luci del mattino:

gli uomini a macinare nel mulino

le donne a fare il pane

e i bambini a giocare

tra le galline e il cane

e il frate a cercare

l'olio per la lampada

perché la notte

sarebbe stato spento

tutto il convento;

ma non aveva moneta

neppure per pagare

il sagrestano e la gente diceva

"Ormai non se la scampa";

e a tutti prometteva, frate Cuio,

recitata la segreta,

che di lì in avanti

il convento

non sarebbe più stato al buio

perché era convinto,

e sembrava contento,

di poter trovare i contanti

per la làmpada e il sagrestano.

E decise, finalmente,

di métterlo a riposo

anche con molto denaro:

il problema pareva risolto,

perché si sarebbe rivolto, è chiaro,

nell'ora del desco,

all'Eccellenza il Véscovo,

Monsignore famoso

e famoso ed importante,

ch'egli aveva sempre in mente,

fra Ignazio Lorenzo di Villa Vincenzo

che gli avrebbe dato un sacchetto d'oro

per la Iampada e per il sagrestano.

E cosi per anni e anni,

tra illusioni e disinganni,

continuò cercando invano

di pagare il sagrestano,

sempre al buio nel convento,

dopo il millecinquecento,

rinnovando la promessa,

prima e dopo la messa,

tra gli aromi dell'incenso

finché un di, meditabondo,

passeggiando in tondo in tondo,

riflettendo entro sé stesso,

sospirò cosi, depresso:

Se ci penso un po' più in fondo,

veramente.., se ci penso...

Cuio infatti ormai sapeva,

sempre più cupo e pensoso,

che quel Véscovo famoso,

fra Ignazio Lorenzo di Villa Vincenzo,

Eccellenza del mistero,

fuor di lui non esisteva:

era, ormai lo supponeva,

solo lì, nel suo pensiero,

ma in realtà non era vero.

Perciò, un giorno, frate Cuio

decise di andàrsene lontano,

e uscì di buon mattino

con in testa uno zuccottino,

lasciando il convento al buio

e al verde il sagrestano.

Devi accedere per poter commentare.