Questa commedia del PSd’A nato mazziniano, diventato (50 anni dopo) indipendentista, oggi sovranista-padano. Quando Marco Piredda ed io frugammo fra le carte nobili dell’azionismo repubblicano

di Gianfranco Murtas

La storia degli uomini, come quella della natura, è evoluzione. Ma i fondamentali restano, la buona educazione anche nelle situazioni estreme sa farsi ispiratrice dei rimedi, il laico non potrà mai dirsi dogmatico, né il monarchico potrà confessarsi repubblicano: ma se a tanto essi dovessero pervenire rovesciandosi, avendo ribalta pubblica, dovrebbero spiegare tutti i passaggi revisionisti. Nella norma, invece, dovrebbero essere i fondamentali a guidare la evoluzione negli adattamenti agli scenari che mutano appunto per legge di natura o di storia. Tanto più questo vale in politica, che è la categoria che riunisce la cura corrente degli interessi generali e gli obiettivi nuovi dei processi azionati – se la scelta è virtuosa – per una società maggiormente inclusiva e partecipata.

Le dottrine politiche dell’Otto-Novecento, quelle cioè che hanno preceduto i tempi della società liquida, figlia a sua volta di quella che si definì del pensiero debole, della riduzione a nulla delle ideologie intese come inquadramento organico di valori volti alla condivisione, alla socializzazione cioè, affacciavano nel teatro dei popoli e delle loro istituzioni regolatrici quegli indirizzi che erano sì anch’essi magma infrenabile, ma pur sempre rispettoso di certe coerenze. E quelle correnti ideali erano essenzialmente la liberale e la socialista – che ponevano il centro della libertà nell’economico (per la proprietà e l’iniziativa privata o per l’unità di classe del proletariato e la pubblicizzazione dei mezzi di produzione) – e la democratica, o radical-democratica, che puntava all’istituzionale e al civile, partendo dal suffragio universale (inclusa la soggettività anche elettorale femminile) e dalla repubblica alle autonomie territoriali, ritenendo che nessuna riforma sociale avrebbe potuto smarcarsi dalla riforma politica.

La democrazia sardista, con tutte le sue peculiarità, nasceva all’interno del filone democratico risorgimentale italiano tant’è che i grandi del pensiero repubblicano – da Mazzini a Carlo Cattaneo – erano di casa nei fogli dei reduci della grande guerra e poi del PSd’A, da La Voce dei combattenti a Il Solco, a Sardegna, ecc.

Eresia del socialismo fu il comunismo con tutti i suoi dogmi e le infauste attuazioni statolatriche, rozza elaborazione fuori campo furono il nazionalismo reazionario ed il fascismo che imprigionarono l’Italia per vent’anni portandola al massacro della nuova guerra mondiale come sbocco conseguente all’alleanza con il nazional-socialismo di Adolf Hitler.

Contaminazioni con il socialismo ebbe l’autonomismo sardista, tanto più ad opera di Emilio Lussu nella cui riflessione politica operarono senz’altro le esperienze del fuoriuscitismo, tanto più quelle germinate nel movimento di Giustizia e Libertà, in cui convissero, all’inizio soprattutto, anche altre sensibilità di stampo radicale o liberal-democratico. Per quella opzione irrigidita in un certo dottrinarismo il Partito Sardo d’Azione sofferse nel 1948 – ma preparata da tre anni almeno – la scissione che generò quel PSd’A socialista presentatosi anche alle prime elezioni regionali della Sardegna (e dopo pochi mesi confluito nel PSI, così come nel PSI erano confluiti nel 1947 i maggiori ranghi del Partito d’Azione, inclusi Francesco Fancello, già sardista, e Mario Berlinguer, già amendoliano).

Io ho dedicato molti, davvero molti anni di studio alle vicende del sardismo e del partito che doveva incarnarne la vocazione politica sulla scena regionale e anche su quella nazionale. Ho visto come già dall’anno della sua fondazione la fraternità ideale con il repubblicanesimo aveva segnato punti certi con la candidatura di Agostino Senes alle elezioni parlamentari (1921, lo stesso anno di fondazione del partito); e così era proseguito, nel nome anche di Lussu, nel 1924 con la nota intervista di Cesare Pintus al parlamentare di Armungia sulla prima pagina de La Voce Repubblicana, con la corrispondenza fra Lussu deputato e Michele Saba, con la condirezione Angius-Mastio del quotidiano Sardegna (ancora nel 1924), con le celebrazioni mazziniane del 1925 nella sede de Il Solco ad opera di Mastio e Pintus, che da giovanissimi dettorini avevano scoperto insieme il Profeta dell’unità. Mastio, dopo la laurea in chimica, dovette lasciare l’Italia fascistizzata (per morire nel 1931 in una azione “alla Pisacane” in Venezuela), Pintus fu arrestato nell’autunno del 1930 con i quadri regionali compromessisi con Giustizia e Libertà, in cui i sardisti entrarono alla grande (si pensi, fra gli altri, ad Anselmo Contu arrestato anche lui nella retata anti-GL, ma si pensi anche, al tempo della guerra di Spagna, a Dino Giacobbe e a Giuseppe Zuddas).

Per parte loro Ugo La Malfa amendoliano (come Berlinguer) e Titino Melis la sosta di qualche mese in una cella di San Vittore l’avevano fatta anch’essi e quella era la testimonianza che tutti rendevano alla democrazia, sardisti e repubblicani e amendoliani che la storia avrebbe poi affratellato, in perfetta consentaneità, nell’abbraccio dell’azionismo antifascista e resistente. E con Fantoni e con Siglienti, e con Armando Businco e quant’altri sul continente in fiamme.

Pietro Mastino cofondatore (e parlamentare) del PSd’A fu sottosegretario al Tesoro indicato dal Partito d’Azione che, negli anni ’40, riunì democratici di varia tendenza ma tutti coesi nel sentimento repubblicano, laico ed europeista, nella visione di una società ad economia mista e di istituzioni rispettose delle autonomie regionali. Anche Puggioni fu indicato per la Consulta Nazionale alla quale erano stati chiamati, dal governo Parri ed a vario titolo, uomini e donne come Bastianina Martini Musu e Mario Berlinguer, Francesco Fancello e Stefano Siglienti e Lussu naturalmente oltreché Mastino.

Su quelle basi ideali Mastino e Lussu furono candidati ed eletti alla Costituente (aderendo al gruppo “Autonomista” comprensivo degli eletti del Partito d’Azione e d’un valdostano) ed ebbero il voto dei repubblicani in Sardegna. Così come ebbero il voto dei repubblicani le liste sardiste presentate alle regionali del 1949, 1953, 1957, 1961, 1965…

Anche quando mancò l’intesa elettorale – per l’ illusione di certa dirigenza sardista circa l’autosufficienza della lista (1953) o per l’altra illusione che Comunità e il Partito dei Contadini fossero partner adeguati nel passaggio storico che pur andava delineandosi con l’indebolimento dell’alleanza centrista e, specularmente, lo storico distanziamento dei socialisti dai comunisti (dopo il XX congresso del PCUS e dopo Pralognan e lo sguardo verso la socialdemocrazia di Saragat) – la prossimità fra sardisti e repubblicani era cosa concreta. Ne fa fede innanzitutto l’epistolario riservato (e nel Fondo Puddu si sono trovate diverse lettere interessanti al riguardo), così come la partecipazione di Ugo La Malfa e Max Salvadori al congresso PSd’A del 1957 nonché la partecipazione di Piero Soggiu – si era addirittura nel 1955 – al possibile cartello democratico laico, di sinistra non socialista che, in concomitanza con la crisi liberale e la scissione radicale di Villabruna e Pannunzio, parve allora prendere concretezza.

Incrociando le battaglie per il Piano di Rinascita e quelle per l’esordiente Programmazione nazionale Ugo La Malfa e Giovanni Battista Melis, con i rispettivi partiti, s’impegnarono nel 1963, al rinnovo parlamentare, in un’operazione politica che avrebbe potuto fruttare grossi risultati.

In cosa sarebbe dovuto consistere, e tentò in effetti di consistere, quell’accordo che, oltrepassando la sperimentata fraternità ideale, arrivava al gemellaggio elettorale ed a quello, decisivo, del programma politico? Se il Partito Sardo aveva sempre temuto per la propria autonomia organizzativa, e per questo (oltre che per alcune punture dottrinarie socialiste e… laiciste, prontamente strumentalizzate dai democristiani e dal clero infervorato oltre misura) aveva mantenuto… le distanze dagli azionisti nel 1946 e dopo, certo esso non aveva ragione di temere invasioni di campo dagli uomini del PRI, le cui strutture isolane erano debolissime. Anzi. Il riferimento a esponenti come Michele Cifarelli – bella figura di leader antifascista che i repubblicani impegnarono nel Consiglio d’amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno – fu frequentissima da parte dei sardisti. Così come da parte dei sardisti fu insistente la ricerca di collaborazione con la corrente repubblicana della UIL, con il patronato ITAL, con l’ENDAS relativamente alle attività dopolavoristiche e perfino con l’AGCI, cioè con le cooperative che storicamente si ritrovavano nell’area repubblicana (dove, non a caso, spirava il monito mazziniano del “capitale e lavoro nelle stesse mani”).

Questo fu. Nell’area democratica, ciascuno con la sua identità, dovevano allignare e cooperare i sardisti ed i repubblicani che a Cagliari come a Sassari ed a Nuoro (e altrove) condivisero perfino la stessa sede. La naturale vocazione governativa dei repubblicani – ancorché sia vero che dal 1953 e fino al 1962 il PRI non partecipò ad alcun esecutivo, considerando in esaurimento la politica centrista e invece impegnandosi per la svolta di centro-sinistra – avrebbe favorito, o dovuto favorire, nel tempo, l’assunzione di dirette responsabilità ministeriali (e/o di sottosegretariato) da parte di qualche esponente sardista. Peraltro forte sostegno alla presenza sardista nelle giunte regionali era sempre venuto dalla segreteria nazionale del PRI nelle interlocuzioni con le omologhe segreterie delle altre forze di maggioranza a Roma.

La politica della Rinascita, combinandosi con quella programmatoria nazionale che puntava alla progressiva riduzione degli scarti fra lo sviluppo delle regioni settentrionali e i ritardi del centro-sud, avrebbe potuto offrire dalla “periferica” Sardegna un contributo di buon governo al superiore interesse della cosa pubblica. Di più: il sardismo, uscendo dalle strettoie localistiche, si sarebbe ancor meglio “autoeducato” ad una consapevolezza nazionale esaltando e non deprimendo le ragioni alte che ne avevano determinato la nascita (e si pensi a quel Partito Italiano d’Azione, meridionalista e, se si vuole, ruralista, al quale si guardò già dalla primissima stagione di vita del PSd’A).

Fu muovendo da queste considerazioni che tra la fine degli anni ’80 ed i primi del decennio successivo (ma poi invero per l’intero decennio) mi impegnai allo scavo di filoni fino ad allora inesplorati della storia del sardismo che avvertivo, in quel mio tempo, alterati rispetto alla missione originaria. Ciò registravo, da democratico di matrice repubblicana, in parallelo a quanto stava accadendo, diversamente ma altrettanto sgradevolmente (anche per qualche degenerazione volgare), nel campo del leghismo padano e pagano, celtico, aggressivo e confuso.

Si svilupparono su indirizzi separatisti (elegantemente detti “federalisti”) i leghisti di Pontida e i sardisti di Bauladu, nulla a che fare con Cattaneo, con la cultura democratica risorgimentale, con Tuveri ed Asproni, con il sentimento nazionale del repubblicanesimo tanto di versione comunalista mazziniana quanto di versione azionista.

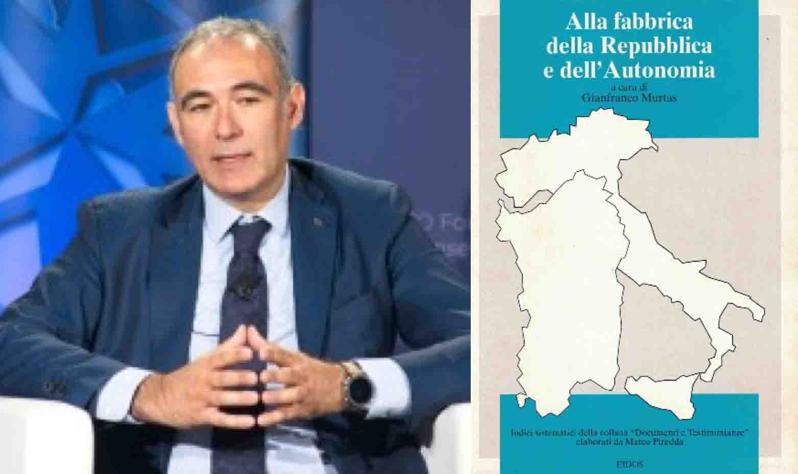

Ebbi la fortuna di intercettare un gruppo di giovani studiosi che allora con me collaborarono intensamente, per svariati anni, e pubblicarono con me saggi di storia regionale piuttosto originali: erano Maurizio Battelli, Vito Biolchini, Elio Masala, Massimiliano Rais, Armando Serri, e diversi altri provenienti dai ranghi della Federazione Giovanile Repubblicana come Simona Zonchello, Massimiliano Messina, Antonio De Giudici, Martino Contu, Martino Salis, Piero Cossu e altri. Nel novero anche Marco Piredda, al tempo studente della LUISS, oggi senior manager dell’ENI, responsabile del settore “strategie estere”.

L’occasione, felicissima, di un recente incontro ci ha portato a rievocare la passione con cui tutti quanti, come redazione coesa, lavorammo sulle carte allora… E per me, che in questo anno centenario della fondazione del Partito Sardo d’Azione più volte sono intervenuto per segnalare (vorrei dire denunciare) l’alterazione ideale di quel partito infeudatosi oggi al leghismo sovranista della dirigenza Salvini dopo aver navigato le acque confuse del nazionalitarismo indipendentista, e dimentico comunque della storia dei suoi fondatori, ha comportato di riportare l’attenzione, dopo che sul contributo di Gonario Pinna (che fu materia soprattutto di Maurizio Battelli), su quello di Francesco Fancello.

Ecco così l’idea di riprendere quei nostri studi e riproporli – a trent’anni di distanza e ancorché soltanto per anticipazioni – nella complessità dei temi allora esplorati, dal socialismo contadino degli anni ’10-20 all’azionismo ciellenista, dall’antifascismo al federalismo e al dottrinarismo socialista lussiano degli anni ’40-50.

Dalla collana dei volumi “documenti e testimonianze” dedicati al sardoAzionismo e poi anche al sardismo come l’interpretò, sempre con dignitosa coerenza, Giovanni Battista Melis – e nel mezzo la riflessione politica (e meridionalista) di Ferruccio Parri negli anni del prefascismo –, ecco quanto (l’allora giovanissimo, poco più che ventenne) Marco Piredda offerse a tutti noi.

Marco Piredda: «Fancello, il giornalismo come missione»

La lunga esperienza giornalistica di Francesco Fancello è strettamente legata alla evoluzione del suo impegno politico, prima come reduce e come fondatore del PSd'A, poi nella esperienza cospirativa di "Giustizia e Libertà", sfociata nell'adesione al Partito d'Azione, infine con la confluenza nel PSI. Una vita politica scandita dalla militanza in tre diverse organizzazioni, ma sempre nel segno della continuità della lotta per la libertà e la giustizia sociale.

Nel primo dopoguerra sono frequenti i suoi interventi sulle colonne de Il Solco, giornale del Partito Sardo d'Azione. Nei suoi articoli Cino d'Oristano - come si firma - lancia le sue invettive contro quella che definisce la «rettorica parolaia» degli «speculatori del combattentismo», e si adopera per rendere chiari all'opinione pubblica la natura e gli obiettivi della nuova formazione politica nata in stretta connessione con il movimento dei combattenti. Colpisce subito il rigore morale e intellettuale di Fancello: quelle righe sono ricche di analisi profonde delle ripercussioni che il conflitto mondiale ha avuto e ancor più potrà avere sulla vita politica dell'isola e della nazione. Ma sono anche gli anni dell'avvento del Fascismo, e mentre molti nel Paese non hanno ancora percepito il pericolo che le camicie nere costituiscono per l'evoluzione democratica, Fancello denuncia le violenze dei "neri" e il «triste politicantismo» della classe dirigente liberale ancora legata agli schemi del trasformismo.

Fra gli altri, meritano una citazione gli articoli "In difesa dei contadini" e "Le vie del fascismo", usciti rispettivamente il 28 marzo ed il 6.7 dicembre 1922.

Dello stesso periodo (1921) e firmato sempre "Cino d'Oristano" è anche un breve saggio uscito nella collana degli Opuscoli di propaganda del Partito Italiano d'Azione intitolato "Le autonomie regionali e la riscossa dei contadini" articolato in sei parti: "Le origini del movimento", "Un quadro dell'attuale regime", "Le classi dirigenti", "La riscossa dei contadini", "Autonomia regionale" e "Autonomia e libertà". Un esempio di alta scrittura, traccia compiuta di una teoria del "socialismo contadino" che - è stato detto - costituisce l'apporto originale di Fancello al dibattito politico-culturale del primo '900.

Fra il 1920 ed il 1922 egli è membro del comitato di redazione della rivista Volontà, fondata da Vincenzo Torraca, che rimarrà sempre uno dei suoi più cari amici. Questa esperienza editoriale condivisa con Ugo e Achille Battaglia, Mario Ferrara, Piero Calamandrei, Lucangelo Bracci ed Emilio Lussu, ha un grande valore, prima che per le singole proposte politiche, in quanto esprime l'aspirazione ad una rigenerazione morale dell'azione politica. Suoi sono numerosi articoli, firmati ancora "Cino d'Oristano", ma più spesso anonimi, secondo lo stile della rivista che desidera reagire «all'esibizionismo e all'arrembaggio alle cariche imperanti tra i reduci della guerra, soprattutto pluridecorati», come ha testimoniato Jolanda Torraca in un "Ricordo di Francesco Fancello", su Archivio Trimestrale fasc. 3/1983.

«Scrivere articoli rappresentava per Fancello uno sfogo personale, come più tardi, in prigione si sarebbe messo a scrivere dei romanzi e, in vecchiaia, delle commedie e delle novelle tuttora inedite». E’ un altro passo del "Ricordo".

Vengono poi gli anni bui della repressione. Fancello è fra quelli che, quale membro di "Giustizia e Libertà", più duramente ne è colpito. Dopo la reclusione e il confino lo ritroviamo a Roma, nell'agosto 1943, nelle file del neonato Partito d'Azione.

Ed è proprio da azionista che Fancello vive l'esperienza giornalistica più importante. Nel settembre gli viene affidata la guida, assieme a Leone Ginzburg, Manlio Rossi Doria e Carlo Muscetta, de L'Italia Libera, il giornale del partito. Pochi mesi dopo, però, a causa dell'arresto dei compagni, resta pressoché solo a condurre quella che resta una delle più feconde tribune del dibattito politico della resistenza e della ricostruzione materiale, morale e democratica della nazione.

La tipografia di Manlio Gualerni dove i tedeschi irrompono il 19 novembre 1943 è in via Basento 55. Fancello evita la cattura fingendo di essere un estraneo venuto più o meno casualmente in quel posto dai Castelli romani. Fermato prudenzialmente (e in attesa del riscontro del suo alibi), sfugge alla custodia delle SS rifugiandosi per alcune ore sul tetto. Tornare in galera dopo averci passato ben cinque anni con coda di altri otto al confino, non può essere proprio un obiettivo gradito...

Le incursioni in tipografia (o nelle tipografie di fortuna ove il giornale viene portato per la stampa) si ripeteranno ancora nei primi mesi del 1944, ma il pericolo viene ogni volta efficacemente schivato.

Per circa due mesi, all'inizio della primavera 1944, L'Italia Libera sospende le pubblicazioni. Il numero della ripresa - il 19 aprile - contiene l'appello del CLN per la strage delle Fosse Ardeatine. Sono questi i giorni anche della formazione del Governo Badoglio post-svolta di Salerno. Vi partecipano anche due ministri azionisti (Omodeo e Tarchiani), nonostante il parere contrario della direzione del partito e con l'avallo, invece, del Centro Meridionale. Per loro c'è la sospensione, e - nonostante il riguardo personale - L'Italia Libera dà notizia del provvedimento disciplinare.

Sulle pagine del foglio azionista - ed è singolare che gli articoli non siano generalmente firmati, quasi a voler sottolineare la collegialità del lavoro redazionale più ancora che a cercare la protezione della riservatezza - trovano spazio tutti i principali temi politici: dalla questione istituzionale a quella delle autonomie, ai temi economico-sociali. Fancello, appartenente alla sinistra lussiana, vede come inscindibili l'opzione democratico-repubblicana e una radicale riforma dello Stato in senso autonomistico; e altrettanto stretta è per lui la creazione di presupposti strutturali e culturali dell'autogoverno ad ogni livello, e la garanzia della socializzazione delle strutture economiche, con particolare riguardo all'emancipazione della classe contadina. Ciò che segna, evidentemente, la continuità della sua elaborazione avviata dai tempi sardisti di "Cino d'Oristano".

Vissuta grazie al collocamento dei "Buoni della Liberazione" emessi dal partito (come ricorda Lussu nel suo Sul Partito d'Azione e gli altri), L'Italia Libera cessa le pubblicazioni nel 1947, a causa dello scioglimento del Pd'A. Fancello, che al Consiglio Nazionale di ottobre ha votato per la mozione Cianca, confluisce nel PSI.

Rinuncia a diventare un politico di professione e intanto continua a scrivere su Riscossa Sardista, giornale del Partito Sardo d'Azione Socialista, fondato da Emilio Lussu nel luglio del 1948 e su Il Ponte di Firenze. Merita una segnalazione speciale il suo lungo articolo - vero e proprio saggio politico-biografico (e autobiografico) - sulla nascita e l'affermarsi del fascismo in Sardegna (cfr. Il Ponte, numero monografico dedicato alla Sardegna nel settembre-ottobre 1951).

Col rigore morale ed intellettuale che sempre traspare dal suoi "pezzi" - e che ne fa uno dei protagonisti assoluti del giornalismo politico di questo secolo, in Italia, e punta avanzata di quella generazione di collaboratori-redattori-direttori di giornali che anticipano, accompagnano e seguono la grande stagione della resistenza, della lotta per la libertà e la giustizia sociale in repubblica - sembra doveroso accennare alla scrittura di Francesco Fancello: sobria ma, contemporaneamente, elaborata, quasi a collegare la necessaria brevità espositiva alla complessità della riflessione che è sempre analitica, selettiva, cosciente.

Una continuità straordinaria anche nello stile, nell'esercizio della penna - vissuto come autentica missione civile - così da poter concludere che nella pratica giornalistica di Francesco Fancello c'è, come in simbolo, tutta la coerenza della sua vita.

(in Sardismo e Azionismo negli anni del CLN, a cura di Gianfranco Murtas, Cagliari EIDOS, 1990)

Marco Piredda: «La scommessa laburista di Fancello»

L' impegno politico è certamente il filo conduttore che lega e assieme spiega le diverse attività svolte da Francesco Fancello nel corso della sua vita. Un impegno sempre segnato dall'alto spessore morale e intellettuale della sua personalità, sia nei momenti dell'azione che in occasione dei contributi teorici: ché i due aspetti non potevano essere concepiti come logicamente separati per un uomo sempre ispirato all'ideale mazziniano, per lo meno in senso lato.

Fancello politico, dunque. E più in particolare Fancello azionista, al fianco di Lussu negli anni fra il 1943 e il 1947. Quegli anni che vedono la nascita del Partito d'Azione, ma anche la sua crisi. Sono tempi di grande coinvolgimento politico, caratterizzati da passaggi fondamentali che segneranno il destino della Repubblica. Egli non è mai in primo piano sulla scena politica, preferendo un impegno volto alla chiarificazione teorica e all'attività organizzativa, anche quale redattore del giornale del partito: L'Italia Libera. Un contributo notevole, testimoniato da una messe di interventi, di articoli, di opuscoli.

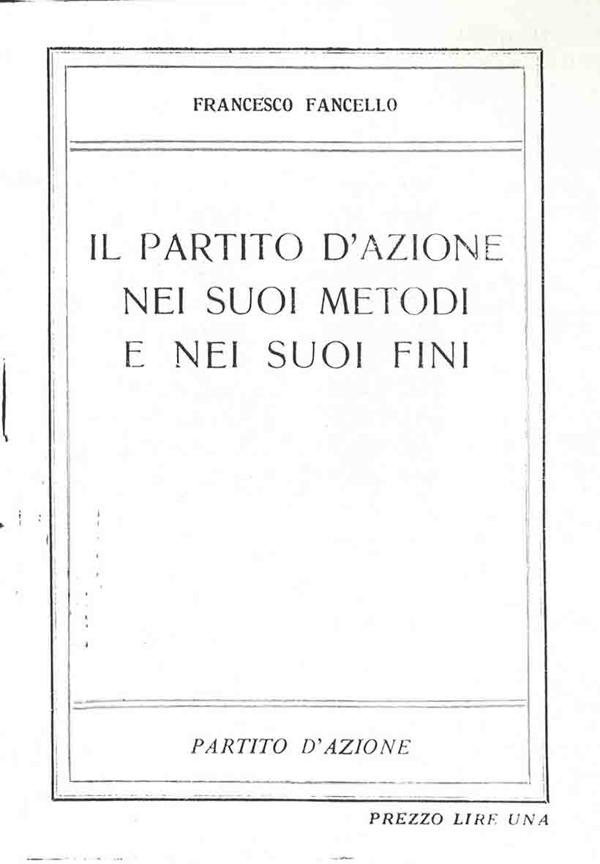

Il primo è più sistematico risale al gennaio 1944, ma compare solo qualche mese più tardi (luglio) fra i quaderni dell'Italia Libera. Titolo: Il Partito d'azione nei suoi metodi e nei suoi fini.

Il quaderno è certamente uno degli elaborati politici più importanti di Fancello. Quarantacinque pagine di serrata illustrazione programmatica, scritte in casa La Malfa - come riferisce M. Addis Saba nella scheda "Il socialismo contadino di Francesco Fancello", apparsa nel volume collettaneo L'antifascismo in Sardegna, a cura di Manlio Brigaglia etc. - durante il Governo Badoglio.

Dopo l'introduzione dedicata a ricostruire le origini politiche del Partito d'Azione, ecco i titoli degli altri paragrafi, qui riuniti per argomento: "Libertà formali e libertà sociali", in cui si afferma l'inscindibilità della libertà politica dalla giustizia sociale. Quindi le parti dedicate all'esame del programma economico-sociale del partito: "Privilegio economico e socializzazione", "La socializzazione strumento e non fine", "La socializzazione e i suoi limiti storici", "La riforma agraria", L'"artigianato e la nuova economia", "Determinismo materialista e impulso morale", "Dittatura e metodo democratico", "Classe e categoria", "Classe operaia e ceti medi" e "Dittatura e partito unico" sono i titoli delle sezioni in cui egli spiega i tratti che distinguono il Partito d'Azione dalla sinistra marxista, con particolare riguardo alla irrinunciabilità del metodo democratico. Abbiamo poi le parti in cui egli illustra la strategia del partito ed individua i più pericolosi nemici della democrazia che dovrà nascere: "Tessuto strutturale italiano: i gangli reazionari", "La monarchia", "La reazione clericale", "Le baronie economiche". Il programma istituzionale è chiarito ne "L'autonomia e la ricostruzione dello Stato", mentre alla vocazione europeista del partito e alle sue scelte di politica estera è dedicato l'ultimo paragrafo, "L' Italia nella nuova politica europea".

Il Partito d'Azione, dice Fancello, è una forza politica che nasce dalla lotta antifascista e dal movimento Giustizia e Libertà, riunendo correnti politiche di orientamento liberale, socialista e repubblicano. E il suo sviluppo, legato ai problemi sorti con la dittatura, lo distingue dagli altri partiti. II primo insegnamento che si trae dall'esperienza fascista è la necessità di superare lo Stato liberale: il coinvolgimento delle masse lavoratrici nella lotta per la democrazia «non può essere provocato se non dando loro la certezza di combattere per il proprio riscatto e non soltanto per liberare un gruppo di privilegiati da un padrone divenuto incomodo». Ne deriva una domanda di giustizia, senza la quale non esiste vera libertà politica: «Il principio della eguaglianza politica, che è il cardine dei moderni regimi rappresentativi, si risolve in uno sterile postulato formale se, favorendo anche solo di fatto ristrette minoranze, non appaga le aspirazioni di più vaste collettività consapevoli».

L'esperienza autoritaria è anche utile al fine di individuare i gravi errori commessi dalle forze di sinistra. Errori concettuali, innanzitutto. L' azionismo rifiuta il determinismo materialista e ritiene essenziale l'impulso morale che deve animare ogni rivolgimento politico. Non si può «attribuire all'arma economica un automatico e quasi magico effetto di liberazione politica». Fascismo e nazismo sono la prova inequivocabile della polivalenza dell'intervento statale nell'economia: «ogni passo verso la statizzazione, se non è realizzato per fini di libertà politica e col più schietto metodo democratico, anziché distruggere la tirannia finisce per potenziarla in forme d'inaudita oppressione». Altrettanto deciso è quindi il rifiuto di qualsiasi forma di dittatura, compresa quella del proletariato: «Non c'è che un mezzo per tutelare gli interessi del proletariato in una società civile, ed è il metodo democratico, che permette la libera espressione delle aspirazioni popolari. La giustizia non può distaccarsi dalla libertà, con la quale forma un binomio inscindibile. Il metodo della dittatura è incompatibile con quel binomio, quali che siano le lusinghe programmatiche a cui si accompagni. Perciò non più un giorno, non più un'ora di dittatura! Il metodo mangia il programma».

L' opzione democratica porta con sé la negazione del partito unico di matrice leninista: oltre ad essere liberticida, esso rende impossibile una libera rappresentanza degli interessi, rivelandosi anche inefficiente nella gestione di una società moderna. Pluralismo partitico, dunque e pluralismo anche all'interno dei partiti: «la democrazia è un metodo che deve permeare di sé anche i rapporti interni del partito».

Il grande valore storico delle parole dedicate da Fancello a definire il "confine a sinistra" del programma azionista è ancora più chiaro alla luce delle successive vicende della politica italiana e mondiale. Esse suonano come un monito rivolto a tutta la sinistra da una giovane formazione politica che non reggerà alle dure prove elettorali e alle divisioni interne, ma che nondimeno saprà essere luogo di una feconda elaborazione politica.

Coerentemente con le premesse teoriche, il Partito d'Azione non accetta il predominio politico di un gruppo sociale, e con esso l'operaismo. «Contadini, artigiani, piccoli proprietari ed affittuari… non sono meno apprezzabili delle categorie più propriamente operaie per la costruzione di una libera società di lavoratori».

In questo processo trovano uno spazio importante i ceti medi, il cui ruolo politico richiede un riesame dell'atteggiamento delle forze democratiche. Fancello ritiene che il fascismo abbia chiarito come «il distacco fra il proletariato e i ceti medi è stato sempre fatale a entrambi». E la vittoria del fascismo è dovuta anche alla «trascuratezza irresponsabile con la quale dopo la guerra del '15-18 sono stati trattati certi stati d'animo dei ceti medi italiani». Qui - per la verità —l'ex esponente del movimento combattentistico sembra non cogliere appieno la frattura storica che rappresentò lo scontro fra interventisti e non-interventisti in tutta Europa. Per altri versi varrà rilevare che la stessa frattura fra alta borghesia e ceti medi, prodottasi nel ventennio, non può essere tradotta da un piano storico contingente a regola generale. Inoltre, se è vero che - come dice Fancello - il fascismo chiarì i nessi fra dittatura e alta borghesia, non è però necessaria l'identificazione delle tendenze anti-democratiche con interessi delle minoranze capitaliste.

Il programma economico-sociale del Pd'A punta alla costruzione di un nuovo socialismo, elaborato alla luce dell'esperienza fascista, di cui Fancello analizza compiutamente le conseguenze: «Il fascismo... ha mutato il rapporto di forza fra poteri politici e sottostruttura economica. Nella società contemporanea, i principali mezzi di influenza della grande borghesia sulla vita pubblica sono legati agli ordini costituzionali (stampa, elezioni, grandi organi rappresentativi, ecc.)». La dittatura ha limitato l'iniziativa dei ceti dominanti, che hanno subito una «profonda selezione e riorganizzazione, sotto il predominio del potere politico». Il processo si svolge col trapasso da un periodo tendenzialmente liberista ancora influenzato dalla media borghesia, ad una fase di rapida e profonda irruzione dello Stato nella economia privata. In questo contesto le condizioni del proletariato e dei ceti medi peggiorano ulteriormente, anche a causa dell'autarchia e del corporativismo.

Per eliminare i privilegi economici il Partito d'Azione, convinto della inadeguatezza del modello liberista, sceglie la via della socializzazione. Essa non potrà però essere indiscriminata. Si dovrà distinguere fra modesti risparmiatori e grande borghesia. Questo sia per assicurarsi l'appoggio dei ceti medi, sia per evitare il dispotismo burocratico. «Infatti, egli scrive, uno dei problemi più gravi connessi all'attuazione del socialismo è quello dì assicurare l'esistenza di un mercato in cui i prezzi siano il risultato, non di arbitrari provvedimenti amministrativi, ma del libero incontro dei consumatori, e ciò non solo per garantire a costoro una ampia gamma di alternative economiche, ma anche per conservare una bussola sicura della gestione delle aziende produttive». Questo passo dimostra una consapevolezza, non comune nei tempi in cui è formulata, dei limiti economici del socialismo, come conferma l'intervento al congresso del 1946: «L'esperienza russa ci dimostra che essa [socializzazione integrale] rischierebbe di sostituire il predominio delle classi padronali col dispotismo della burocrazia».

Fancello immagina quindi una economia strutturata in due settori: i grandi complessi industriali, commerciali, finanziari e agricoli gestiti dallo Stato; e le piccole e medie imprese di proprietà individuale. Strumenti per realizzare questo progetto: l'espropriazione senza indennizzo della grande borghesia e un sistema d'imposta progressiva. Un tale disegno appare poco realizzabile da un punto di vista strettamente economico. Fancello precisa che il limite fra i due settori deve essere variabile e la socializzazione non è da intendere in modo astratto e ideologico. Tuttavia il modello non tiene nel debito conto la dinamica di un sistema di mercato e il peso degli incentivi. L'espropriazione della concentrazione di ricchezza, concepibile in un preciso momento storico, strozzerebbe l'economia se attuata diacronicamente.

Rimane la percezione dell'importanza strategica dei ceti medi, pur nel rifiuto - pronunciato sempre al congresso del 1946 - di fare del Partito d'Azione espressione dei ceti medi. Allo stesso congresso Fancello, prima di ricordare alcuni aspetti che distinguono il socialismo dall'ortodossia marxista, indica un possibile referente storico e ideale dell'azionismo socialista: «Dietro di noi - egli dice - c'è l'esperienza di un altro grande partito socialista niente affatto marxista: il laburismo inglese».

Sul terreno istituzionale il programma azionista si può sintetizzare nel binomio repubblica-autonomia. La monarchia, assieme alle baronie economiche e alla reazione clericale, è considerata il principale nemico della rivoluzione democratica in Italia.

Nel paragrafo dedicato all' "autonomia e [al]la ricostruzione dello Stato" dell'opuscolo del 1944, Fancello critica la tradizionale avversione allo Stato come modello di organizzazione politica, di matrice anarchica e marxista. È vero che lo Stato moderno si è venuto qualificando come «un formidabile strumento di oppressione» nelle mani delle classi dominanti. Ma da questa comune constatazione storica non deriva la necessità dell'abolizione dello Stato, bensì quella di una sua radicale trasformazione. Ciò ha un particolare significato in ordine alla strategia delle forze di sinistra, che si rivela fortemente contraddittoria nel momento in cui alla scelta antistatuale si contrappone un crescente coinvolgimento dei lavoratori nella vita politica del Paese. Fancello sottolinea che queste due tendenze sono inconciliabili, e ciò si palesa in primo luogo nella ipotesi della presa di potere da parte della classe lavoratrice.

«... L'immedesimare necessariamente lo Stato con la reazione significa lasciare impreparato lo spirito delle masse alla costituzione di uno Stato democratico». In un contesto simile, fare appello alle «suggestioni della dittatura del proletariato» sarebbe deleterio per la democrazia che si vuole costruire. L'esperienza russa - a cui Fancello dedica alcune righe interessanti - non può essere un modello per l'occidente europeo. Pur confermando la «simpatia profonda» dei lavoratori per quella realtà, egli ritiene arbitraria l'elevazione dell'esperienza sovietica a modello strategico.

Più che criticare, quindi, l'azionista Fancello distingue. Come era giustificabile fare allora, in considerazione delle informazioni a disposizione e della situazione politica generale, e come fecero tanti, a sinistra. Senza per ciò mettere in dubbio la forte connotazione del loro impegno politico. (E noi, nei giorni successivi all'Agosto moscovita, dobbiamo ricordare questa democraticità, evitando di leggere semplicisticamente la storia senza calarci nelle condizioni vissute dai protagonisti, e senza fare le giuste distinzioni fra questi).

L'accentramento è stato uno degli strumenti di realizzazione della dittatura. La democrazia, quindi, si può realizzare solo a condizione di una radicale trasformazione dello Stato. «È la concezione stessa dello Stato, della sua sovranità monolitica, del suo sacro prestigio all'interno e all'estero, che bisogna sovvertire. E bisogna sovvertirla non solo in rapporto alle libertà individuali, ma anche per quanto riguarda il carattere delle articolazioni territoriali, sottraendo queste all'assorbente autorità del governo centrale, e riconoscendo ad esse pienezza di vita e d'iniziativa politica. Molte delle funzioni che oggi sono infeudate allo Stato, non esclusa parte di quelle di polizia, debbono esser conferite alle amministrazioni locali, non già come delegazione del potere centrale, ma come loro competenza originaria».

Autonomia come garanzia di libertà. E come limite allo strapotere dello Stato in una economia socializzata. La riforma istituzionale si lega alla trasformazione economica: autonomia da una parte e giustizia sociale dall'altra. Entrambe da realizzare e garantire attraverso la democrazia. Ma Fancello avverte: «L'autonomia, prima di essere una concezione sociale è una fede politica». Ritorna l'impulso morale come elemento irrinunciabile dell'impegno pubblico. E proprio con questo tratto caratteristico della testimonianza politica di Francesco Fancello e dei suoi compagni di lotta vogliamo concludere, citando un passo molto significativo del quaderno: «... Prova certa, prova unica dell'impeto costruttivo di un partito politico è il fervore dei suoi aderenti, il profondo senso del dovere che li anima, la fierezza che li accende contro il prepotere e l'arbitrio, il disinteresse che non monetizza il sacrifizio e non subordina comunque la propria attività a meschine ambizioni o a personale tornaconto; breve: l'odio per la corruzione, per la viltà, per l'opportunismo». Vien da dire: altri tempi. E altri uomini.

(in Bastianina, il sardoAzionismo, Saba, Berlinguer e Mastino, a cura di Gianfranco Murtas, Cagliari EIDOS, 1991)

Marco Piredda: «A Montecitorio, preparando la democrazia. Fu la Consulta»

Uno dei più gravi danni prodotti dal regime fascista al paese fu la disabitudine delle masse popolari alla partecipazione ad una vita democratica nazionale. Nei vent'anni cli dittatura erano state soppresse le istituzioni rappresentative nazionali e locali, sostituite dalle diverse espressioni dello stato corporativo; buona parte dei cittadini - soprattutto i più giovani - non aveva piena coscienza di cosa significasse una rappresentanza politica veramente democratica e un governo soggetto al suo controllo.

Fu innanzitutto al fine di riavviare il processo democratico che le forze politiche protagoniste della resistenza e della liberazione vollero creare la Consulta Nazionale. Questa venne istituita nella primavera del 1945, con il decreto legislativo luogotenenziale del 5 aprile n. 146. La decisione del secondo Governo Bonomi mirava ad affiancare all'esecutivo, espressione delle forze politiche che gestivano il passaggio dalla dittatura alla democrazia, un'assemblea consultiva che simboleggiasse l'istituzione parlamentare, determinando un rapporto di dialettica democratica fra il Governo e il corpo consultivo.

Per come venne concepita e realizzata, la Consulta Nazionale non costituiva un vero Parlamento, non avendone i poteri ed essendo formata in maniera differente: si trattava di una forma di rappresentanza non elettiva, titolare di funzioni consultive e di iniziativa legislativa.

I consultori erano nominati dal Governo, principalmente in base alle designazioni dei maggiori partiti politici; era peraltro prevista la presenza di ex-parlamentari antifascisti, esponenti delle organizzazioni sindacali e delle categorie professionali, nonché dei reduci di guerra e di altre realtà sociali e politiche.

Il numero totale dei consultori doveva essere di 304 ma tale cifra sali successivamente a 430. Ecco le proporzioni numeriche delle singole rappresentanze: i sei partiti del Comitato di liberazione nazionale erano rappresentati da 176 membri (26 per ciascuno), mentre solo 20 consultori erano indicati dagli altri partiti (10 dal Partito Repubblicano, 6 dal Partito Democratico Italiano e 4 dalla Concentrazione Democratico Liberale); i rappresentanti delle maggiori organizzazioni sindacali erano 46; 12 consultori erano scelti fra i reduci e 10 fra esponenti del mondo culturale; gli ex-parlamentari antifascisti erano presenti con 60 consultori. Infine, in base al decreto istitutivo, tutti i Ministri e i Sottosegretari di Stato dei Governi costituiti dopo la liberazione cli Roma divenivano membri di diritto della Consulta.

Questa, secondo il citato decreto legislativo, doveva fornire pareri sull'esercizio della funzione normativa, che rimaneva prerogativa del Governo (come sarebbe stato anche dopo l'elezione dell'Assemblea Costituente); essa aveva inoltre dei compiti ispettivi e di controllo sull'operato dell'esecutivo e della pubblica amministrazione.

Come si è già detto, la Consulta non realizzava una forma di rappresentanza democratico-parlamentare: ma questo era l'intento che si voleva perseguire con la sua istituzione. La stragrande maggioranza delle forze democratiche era consapevole che il vero luogo di rifondazione dello Stato e di rinascita della democrazia doveva essere l'Assemblea Costituente che secondo il decreto legislativo luogotenenziale del 25 giugno 1944 sarebbe stata eletta dopo la liberazione dell'intero territorio nazionale. Questa consapevolezza portò la stessa Consulta a respingere le proposte di alcuni suoi membri tese ad ampliarne i limitati poteri: il suo compito essenziale era quello di favorire e garantire la convocazione della Costituente.

Ai consultori era garantita l'immunità parlamentare nella duplice forma dell'insindacabilità e dell'inviolabilità: questo anche a riaffermare simbolicamente la sacertà della rappresentanza politica tante volte violata dalla prepotenza fascista. Ogni membro veniva assegnato dal Governo ad una delle dieci Commissioni interne, ognuna delle quali contava almeno 30 consultori.

La Consulta si riunì per la prima volta il 25 settembre 1945, nel palazzo di Montecitorio, che rimase la sua sede per tutti i dieci mesi di attività; suo presidente venne eletto Carlo Sforza. L'Assemblea plenaria si riunì 40 volte, a cui sono da aggiungere 151 sedute di Commissioni e 58 con Commissioni riunite.

Oltre ad alcune discussioni molto importanti sulla politica interna e sulla politica estera, vennero esaminati 185 progetti legislativi e numerose furono le interrogazioni e le interpellanze rivolte al Governo. Vanno ricordate in particolare le discussioni sulla legge elettorale per l'Assemblea Costituente e sulle norme integrative al decreto del 25 giugno 1944 sulla stessa Costituente.

Al fine di predisporre le norme giuridiche e i servizi riguardanti il suo funzionamento, e per gestire i rapporti con il Governo, venne istituito il Ministero per la Consulta Nazionale, poi ridotto a semplice ufficio presso la Presidenza del Consiglio. Dal 10 dicembre 1945 al 20 febbraio 1946 Emilio Lussu fu appunto Ministro senza portafoglio per le relazioni con la Consulta Nazionale.

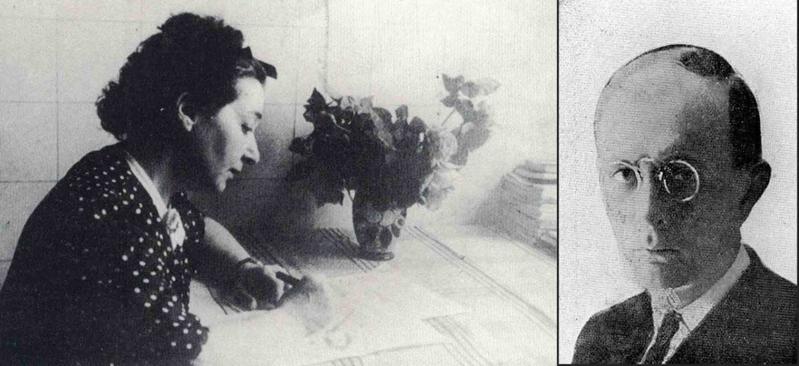

Oltre a Lussu, divenuto membro della Consulta nel marzo 1946 per le cariche ministeriali ricoperte fino ad allora, i sardi del movimento sardista e azionista erano presenti con esponenti di primo piano, alcuni dei quali ricoprivano ruoli di particolare importanza. Si pensi innanzitutto a Stefano Siglienti, nominato in quanto ex Ministro delle Finanze, a cui venne affidata la presidenza della Commissione Finanze e Tesoro. Sempre come ex membro del Governo (Sottosegretario di Stato al Tesoro) fu nominato Pietro Mastino. Mario Berlinguer venne invece nominato in quanto ex deputato antifascista (XXVII legislatura): andò a ricoprire la carica di Vicepresidente della Commissione Giustizia. Francesco Fancello, Bastianina Musu Martini e Luigi Battista Puggioni vennero designati dal Partito d'Azione come propri rappresentanti: Fancello fu Vice presidente della Commissione Affari politici e amministrativi; Puggioni venne assegnato alla Commissione Finanze e Tesoro.

Un discorso a parte merita l'unica esponente femminile della piccola pattuglia sardo-azionista alla Consulta. Assegnata alla Commissione Lavoro e previdenza sociale per il suo impegno nei confronti della questione femminile, Bastianina Musu (nata Martini) non ebbe modo di partecipare alle riunioni di Montecitorio a causa della grave malattia e della morte prematura che la colpì il 21 ottobre 1945: fu commemorata nella seduta del 9 gennaio 1946.

In quell'occasione il Presidente Sforza la ricordò con queste parole: «Morì giovane ancora; ma quale ricca e nobile vita fu la sua! Dal 1922 quando, adolescente repubblicana, difendeva con le armi le sedi democratiche assaltate dai fascisti, fino al 1943-44, anni di sangue, in cui fu sempre in prima linea per difendere e salvare patrioti incarcerati o perseguitati. Nella sua anima purissima un francescano amore per i diseredati della vita si univa a un'inesausta passione mazziniana per la libertà».

La partecipazione del Governo al lutto dell'Assemblea fu portato dal Ministro Lussu, mentre Mario Berlinguer prese la parola a nome del Partito d'Azione: «Con Bastianina Musu Martini io trascorsi, in fraternità di spirito, gli anni della mia adolescenza, in quella Sassari che ha così alte tradizioni democratiche, mazziniane, repubblicane. E so che fu in questo clima che il suo animo si temprò a quelle idealità che dovevano essere la luce di tutta la sua vita... Scelse subito il suo posto di combattimento accanto ai difensori della libertà... La sua casa era il centro dei convegni clandestini, il rifugio sicuro di tutti i ricercati, di tutti i perseguitati; la sua attività si irradiava per tutta Roma, specialmente nei quartieri popolari, ad incoraggiare la resistenza, ad organizzare complotti e recare messaggi ai carcerati, ad ordire rischiose evasioni, a portare soccorso alle famiglie delle vittime… che confortava con tutta la grandezza del suo sentimento generoso».

La commemorazione di Berlinguer si conclude con un passo di grande intensità umana e politica: «Noi del Partito d'Azione possiamo fare testimonianza che è morta in combattimento. "Non ho tempo di operarmi" ci diceva; doveva prodigarsi nella sua battaglia e nell'opera benefica! Ne custodiremo perciò la memoria accanto a quella di tutti i nostri caduti. E se un giorno, colleghe e colleghi, saremo assaliti da un dubbio, da uno scoramento, se si accenderà fra noi, in questa libera assemblea, uno di quei dissensi che sempre sorgono fra spiriti liberi, ebbene noi rivolgeremo il pensiero alla nostra compagna scomparsa e forse sentiremo di averla ancora accanto con la sua saggezza luminosa, con la sua fede integra, col suo sorriso buono, come una dolce, cara, indimenticabile sorella che saprà indicarci la via maestra del dovere».

Di Luigi Battista Puggioni si deve senz'altro ricordare l'intervento alla seduta plenaria del 3 ottobre 1945 sul tema dell'autonomia regionale, nell'ambito del dibattito sul discorso del Presidente del Consiglio Parri. Egli prese la parola «a nome… del Partito Sardo d'Azione, che è collegato al Partito d'Azione da un patto federale autonomista».

Si tratta di un discorso di notevole valore politico, teso a sottolineare lo stretto legame fra la realizzazione di una effettiva autonomia regionale e la nascita di un'autentica democrazia. Nel ribadire l'intenzione delle forze federaliste isolane di contribuire attivamente alla vita politica italiana, l'esponente sardista chiede una concreta e immediata svolta della politica del Governo in senso autonomistico: «Non è un problema di sola Costituente, egregi colleghi, perché è necessario che certi provvedimenti di carattere autonomistico siano realizzati fin da oggi». Con lungimiranza Puggioni subordina la realizzazione di un reale sistema autonomistico alla concessione dell'autonomia finanziaria alle regioni: «Se la nuova struttura amministrativa della regione dovesse sorgere senza i necessari poteri finanziari… avremmo creato un ente astratto privo di vita». In un altro passo del discorso egli fa un riferimento alle procedure per la realizzazione dell'autonomia: «Dovranno le regioni dare esse stesse a se stesse quella che sarà la nuova struttura, che non dovrà essere una struttura puramente amministrativa». (Il riferimento al principio dell'autonomia statutaria è chiaro. In quei mesi si discuteva sulla possibilità di garantire ad alcune regioni e in particolare alla Sicilia delle forme di autonomia particolari senza attendere la riunione dell'Assemblea Costituente; in Sardegna, come in Sicilia, erano stati nominati un Alto Commissario e una Consulta regionale).

Il dibattito si concentra sulla elaborazione e sulla concessione di uno Statuto di autonomia speciale. Una interrogazione di Mario Berlinguer al Presidente del Consiglio solleva un problema particolare per la Sardegna: «Perché il Governo non ha creduto di presentare all'esame delle Commissioni della Consulta un progetto di statuto della Regione Sarda così come ha presentato quello relativo alla Regione Siciliana?». La risposta del Governo è semplice ed eloquente: «Il progetto della Regione Siciliana, presentato dal Governo all'esame della Consulta Nazionale, è stato proposto ed elaborato dalla Consulta Siciliana. Nessuna proposta del genere è stata presentata nei riguardi della Sardegna. Da informazioni assunte risulta che la Consulta regionale sarda, la quale ha in esame analogo progetto, ne ha sospeso la discussione in attesa che il Partito Sardo d'Azione, che lo ha elaborato, comunichi la relazione illustrativa... Se il progetto perverrà al Governo esso sarà sottoposto al Consiglio dei Ministri, affinché deliberi sul suo invio alla Consulta Nazionale».

Il 7 maggio 1946 le Commissioni riunite Affari politici e amministrativi, Giustizia e Finanze e Tesoro esaminano il Progetto di Statuto della Regione siciliana; nessun analogo schema per la Sardegna può essere preso in esame per la ragione appena vista. In Commissione, Berlinguer aveva presentato un ordine del giorno in cui si chiedeva l'estensione del progetto per la Sicilia anche alla Sardegna: la Commissione accolse a maggioranza la richiesta. Nella discussione a Commissioni riunite Berlinguer illustra la sua proposta [che il verbale ufficiale così sintetizza]: «L' ordine del giorno che egli ha presentato anche a nome degli altri consultori sardi esprime, sì il voto che lo Statuto Regionale siciliano venga applicato alla Sardegna, ma "con gli opportuni adattamenti" perché le esigenze della Sardegna sono notevolmente diverse da quelle della Sicilia. Avverte che, in conformità a quest'ordine del giorno, è intervenuta recentemente una deliberazione della Consulta regionale sarda, la quale esprime il voto che uno Statuto regionale per la Sardegna sia elaborato con la partecipazione degli Enti sardi, perché prima esigenza autonomista è che ciascuna regione possa costruire la propria autonomia da sé. L'ordine del giorno sopra indicato tende ad esprimere solo questa esigenza che, se e quando (lo vedranno le Commissioni riunite e il Governo) dovrà essere applicato uno Statuto Regionale alla Sicilia, simultaneamente questo Statuto - con gli opportuni adattamenti - sia applicato anche alla Sardegna».

Si tratta di un momento molto importante per la storia dell'autonomia sarda: la proposta dell'esponente azionista viene accolta dalla Consulta. Ma il compromesso escogitato a Roma dagli azionisti sardi viene sconfessato e duramente criticato dalla Consulta sarda. L'esito della vicenda è noto: il 15 maggio 1946 lo Statuto elaborato dalla Consulta siciliana viene concesso alla Sicilia con decreto legislativo. Esso verrà poi convertito in legge costituzionale nel febbraio 1948, divenendo lo Statuto speciale di gran lunga più "autonomista" fra i cinque previsti dalla Costituzione. La Sardegna dovrà attendere la Costituente per avere il proprio Statuto molto meno generoso, in fatto di autonomia politica, rispetto a quello siciliano.

(in Titino Melis, il PSd’A mazziniano, Fancello, Siglienti, i gielle, a cura di Gianfranco Murtas, Cagliari EIDOS, 1992)

Marco Piredda: «Titino Melis, per la difesa delle prerogative statutarie»

La generazione politica a cui apparteneva Giovanni Battista Melis ha avuto il grande merito di costruire e difendere la democrazia italiana, ma è al contempo responsabile di molte delle cause della sua crisi. E leggendo i discorsi del parlamentare sardista si colgono i limiti di un'iniziativa politica che non poteva prescindere dal dato oggettivo di un sistema imbrigliato nelle lotte ideologiche e incapace di portare a compimento gli obiettivi di giustizia, partecipazione popolare e autonomia postulati nella Costituzione.

Melis rivendica al suo partito la scelta a favore del centro-sinistra, obiettivo perseguito sin dalla prima legislatura regionale ma che si realizzerà molto più tardi per l'opposizione dei socialisti sardi, condizionati dall'opzione frontista di Lussu, fuoriuscito dal PSd' A. Quando il centro-sinistra si afferma a livello nazionale Melis, appartenente al gruppo parlamentare repubblicano, sostiene con convinzione questa formula di governo, fiducioso nel suo significato di rinnovamento e di estensione della base democratica. Ma nel corso della legislatura (1963-1968) la spinta innovatrice si esaurisce, ed egli ne è consapevole; ciononostante, nel 1964 e ancora nel 1966, conferma l'appoggio ai governi Moro, vedendo l'intesa quadripartita come l'unica soluzione di fronte al massimalismo del PCI e al pericolo di una svolta conservatrice.

Nelle dichiarazioni di voto pronunciate in quelle occasioni egli non manca comunque di criticare duramente le pratiche di "bassa politica" e I'abuso del potere da parte dei partiti. Le sue parole sulla questione morale, più che una premonizione di quanto accadrà in futuro, sono una consapevole analisi del presente: «Occorre demolire e colpire nella matrice quel tossico che si esprime dal privilegio, dal paternalismo o peggio dalla corruzione»... «lo Stato democratico, cioè di tutti, diverrebbe lo strumento del dominio di questo o quel partito, inteso, per settori e per conventicole, a controllare, a frazionare, a volgere a fini di predominio di parte e fatalmente degenerante nella difesa di interessi particolari». E ancora più dura è la denuncia nei confronti dei politici sardi: «... il carrierismo cinico e l'abuso del potere per vie "imbroglionesche" adulterano e spengono ogni slancio per i problemi di una gente che, invece, dovrebbe essere guidata e mobilitata nella lotta per il raggiungimento dell'avvenire». Un sostegno molto critico, quindi, che è un significativo esempio del fallimento dei diversi tentativi compiuti dalla sinistra italiana alla ricerca di un nuovo equilibrio fra le forze moderate e quelle progressiste.

La rottura del PSd' A guidato da Giovanni Battista Melis con il centrosinistra si consuma nel 1967, alla vigilia del 16° congresso del febbraio 1968, che formalizza tutte le riserve sui tradizionali alleati della maggioranza (ma in sede regionale il partito è già da qualche mese passato all'opposizione). È interessante il confronto fra gli interventi alla Camera del leader sardista - quelli, soprattutto, in occasione del dibattito sulla fiducia all'Esecutivo - e la mozione conclusiva del congresso di Cagliari: è una svolta netta, e non solo sul piano della collocazione politica del partito.

Il tema più caratterizzante è quello dell'autonomia. La battaglia parlamentare di Melis è quasi interamente dedicata a far valere gli interessi della Sardegna nelle scelte di politica economica e soprattutto nella distribuzione degli interventi pubblici; i discorsi a contenuto istituzionale si risolvono nella strenua difesa delle prerogative statutarie. Così varie volte egli polemizza con il Governo per la violazione dell'art. 47 dello Statuto regionale, sulla partecipazione del Presidente della Regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri, ma manca, ad esempio, un riferimento al problema essenziale dell'autonomia finanziaria delle regioni.

Il modello di sviluppo a cui egli si ispira è piuttosto basato sui trasferimenti dalle regioni più ricche a quelle più povere, e sul massiccio intervento dello Stato come imprenditore, il tutto gestito attraverso la programmazione nazionale e regionale. Un modello che nel tempo ha rivelato tutta la sua inadeguatezza, anche a causa della deresponsabilizzazione dei soggetti sociali ed istituzionali direttamente interessati. E questa impostazione in materia economica non muta sostanzialmente neppure nel congresso del '68: anche in questa occasione viene affermato il principio della "programmazione globale", che in verità non sembra facilmente conciliabile con una forte opzione autonomista.

Ma sul piano della politica istituzionale non abbiamo la stessa continuità. Alla estenuante e a volte ripetitiva azione parlamentare per la realizzazione del disegno autonomistico dello Statuto si contrappone la dichiarazione della sua inadeguatezza rispetto alle esigenze di sviluppo dell'Isola. Il nuovo obiettivo che il Partito Sardo d'Azione si dà è il riconoscimento della «autonomia statuale della Sardegna nell'ambito dello Stato italiano concepito come repubblica federale». Il modello è quello statunitense, con una camera (il Senato) formata da rappresentanze paritarie delle regioni. Ma con un ulteriore elemento che accentua i tratti federalistici della proposta: l'elezione di alcuni giudici della Corte Costituzionale da parte delle assemblee regionali.

(Qui - val la pena di sottolinearlo - ritroviamo un altro tratto caratteristico della storia istituzionale repubblicana: molti degli elementi più moderni e validi della Costituzione del 1948 sono stati realizzati male e in ritardo, oppure sono rimasti inattuati, salvo poi essere considerati superati e da cambiare. Questo nonostante le cause della crisi delle istituzioni fossero da ricercare nel sistema politico più che in quello costituzionale).

Un ultimo cenno merita la continua denuncia di Melis in Parlamento delle condizioni del Sud. La questione meridionale - egli dice - è questione nazionale: il fallimento nell'affrontare questo grave problema «sarebbe il tradimento della vita e dell'unità nazionale». Il rilievo appare bruciante nella sua effettività e nella sua attualità. Il paese sta vivendo in questi giorni il grave significato di quelle parole, pronunciate dal leader sardista durante la prima legislatura, cioè quasi mezzo secolo fa: un altro esempio delle gravissime responsabilità della classe politica che ha guidato l'Italia repubblicana.

Quale conclusione di sintesi trarre da questo assiduo impegno in difesa della Sardegna, per la sua modernizzazione nel più vasto ambito nazionale? Potrebbe dirsi che Giovanni Battista Melis abbia svolto innanzitutto e soprattutto una funzione critica nei confronti di quella classe politica con cui ha così a lungo collaborato, ma per alcuni aspetti - in cui non c'entra, ovviamente, la sua assoluta e indiscutibile probità personale - non sia riuscito a evitare di condividerne gli errori.

(in «Con cuore di sardo e d’italiano». Giovanni Battista Melis deputato alla I e IV legislatura repubblicana, Cagliari EIDOS, 1993)

Marco Piredda: «Parri, un nuovo meridionalismo per la “patria ideale”»

Sfogliando la raccolta di Volontà - rivista di ex-combattenti pubblicata a Roma dal 1918 al 1924— troviamo tre interventi di Ferruccio Parri (tutti del 1921): due di questi, "Ancora sul problema delle classi rurali" (31 marzo) e "Per la riscossa dei contadini" (30 aprile), sono dedicati alla questione agraria; il terzo, "L'omogeneità sociale dello Stato assoluto" (30 settembre), è di argomento storico-istituzionale.

I pezzi che suscitano maggiore interesse - anche per il legame con la storia sarda - sono i primi due, e in particolare il secondo. Parri interviene nel dibattito che si era sviluppato all'interno del gruppo di "Volontà" sul ruolo delle masse contadine meridionali nella costruzione della democrazia nell'Italia del primo dopoguerra.

È lo stesso Parri a ricostruire tale dibattito, sottolineando la delusione per il fallimento del movimento politico degli ex-combattenti. Già nel 1919 l'ANC aveva mostrato i primi segni di crisi a causa della distanza fra gli ambiziosi (e in certo modo astratti) progetti della sua leadership piccolo-borghese e le concrete esigenze della sua base (come la distribuzione della terra ai contadini); inoltre, all'interno del movimento si erano sviluppate diverse divisioni sia su base geografica che politica.

Nel 1920-21, poi, il gruppo di "Volontà" (Tonaca, Fancello, Bellieni) si impegnò per la creazione di una nuova forza politica, fondata sulla base sociale e sui valori del combattentismo. Parri ricorda la "Lega Democratica" di Salvemini, e gli stessi "Gruppi per il rinnovamento politico", costituiti nel 1920.

Questi sforzi non ebbero buon esito; e dalla riflessione su quel fallimento l'autore parte per concepire un diverso progetto politico, nelle sue intenzioni più legato alla realtà storico-sociale italiana. Dai suoi interventi (ma lo stesso può dirsi per quelli di Pietro Vaccari e di Francesco Fancello sul medesimo tema) emerge un'importante intuizione: l'inserimento delle masse contadine nello sviluppo storico del paese come fattore essenziale di un sistema politico democratico.

È stata proprio l'assenza di una solida base sociale che - secondo Parri - ha determinato il fallimento del movimento combattentista. Per far nascere una nuova forza politica democratica si deve quindi indirizzare ogni sforzo in questa direzione. L'eredità del combattentismo è preziosa ma insufficiente («oramai nessuno più crede che si possa contare sul particolare stato d'animo dei reduci come impulso unico per un vasto movimento»); si deve ricercare un forte radicamento degli interessi della classe contadina, fornendo una risposta alle sue necessità materiali.

Parri precisa il riferimento alle masse contadine, in un duplice senso: da una parte esse sono portatrici di interessi antitetici rispetto alla proprietà agraria meridionale. Ma esse sono viste anche come distinte sia dai braccianti e dai mezzadri del centro nord, sia dal proletariato industriale. Quest'ultimo è un elemento di differenza rispetto al meridionalismo gramsciano, che contrappone tanto gli operai settentrionali quanto i contadini meridionali al blocco industriale-agrario, individuando nella loro alleanza il presupposto della rivoluzione socialista italiana (si ricordi la polemica contro il protezionismo); e ci rimanda piuttosto alla tesi di Salvemini sui legami tra classe operaia settentrionale (e relative organizzazioni sindacali) e industriali, a detrimento dei lavoratori della terra meridionali.

Quindi, la base sociale di una nuova organizzazione politica deve essere la massa dei contadini meridionali: «intendiamo poggiare, premere decisamente su questa classe, su questa leva centrale per tradurci in forza politica, in capacità di attuazione».

Individuato l'obiettivo, Parri traccia anche il percorso per realizzare la nuova strategia. Non si deve puntare all'immediata lotta politica, ma costruire innanzitutto la coscienza sociale dei contadini, creando una folta rete organizzativa che possa occuparsi dei loro problemi concreti. Questo per superare la frattura fra vertici e base che aveva caratterizzato il combattentismo. «Organizzare, economicamente, suscitare una rigida coscienza di classe», dice Parri, per creare quella che Fancello aveva definito sempre su Volontà l'«individualità collettiva» dei contadini italiani.

In effetti è difficile parlare di una coscienza sociale delle masse rurali in tutta la storia dell'Italia contemporanea, persino dopo la riforma agraria del secondo dopoguerra. Quando Parri scriveva, gran parte della forza lavoro del meridione era occupata nell' agricoltura, ma solo un'esigua minoranza possedeva la terra. Contro il latifondo si scatenarono in quegli anni le lotte contadine, che assumevano perlopiù i caratteri delle jacqueries, senza un progetto politico chiaro e di lungo periodo. Poi con l'avvento del fascismo i contadini dovettero subire la caduta dei prezzi agricoli, il sistema degli ammassi e la battaglia del grano; inoltre non esisteva più la valvola di sfogo costituita dall'emigrazione all'estero.

Nel secondo dopoguerra, dopo gli anni di lotte e il movimento di occupazione delle terre, verrà avviata la riforma agraria (1950). Una parte dei contadini otterrà la terra, spesso di cattiva qualità; il resto andrà a costituire l'esercito della nuova emigrazione degli anni '50 e '60.

Si può quindi dire che l'illusione di creare una coscienza sociale delle masse rurali sia restata tale. Tale questione - certamente cruciale per la storia d'Italia - si è "risolta" solo con la scomparsa delle masse contadine come le conosceva Parri. La riforma agraria ne ha trasformato una parte in coltivatori diretti; il processo di industrializzazione, producendo una diversa distribuzione della forza-lavoro fra i vari settori dell'economia, ne ha occupato un'altra parte; un'ulteriore porzione infine è stata assorbita dal sistema clientelare che ha caratterizzato l'economia meridionale fino ad oggi.

Se si considera la questione contadina come l'aspetto allora (nel primo dopoguerra) più evidente di una crisi più grave e complessa - la questione meridionale - si può osservare come questa, pur cambiando radicalmente i modi di manifestarsi, sia rimasta uno dei più drammatici problemi del paese. Si deve anzi sottolineare come essa si mostri oggi ai nostri occhi nella forma di un livello di disoccupazione (in gran parte strutturale) superiore di dieci punti percentuali rispetto alla media delle altre regioni italiane, con il fenomeno del lavoro nero e precario, oltre che con i vari fenomeni di clientelismo e di criminalità.

Il rapporto fra questione contadina e nascita della democrazia come visto da Parri alla vigilia del fascismo è in buona parte paragonabile al legame oggi esistente fra lo sviluppo del nostro sistema democratico e la soluzione della questione meridionale nelle nuove forme in cui si impone alla nostra attenzione.

(in Ferruccio Parri, sardista elettivo, a cura di Gianfranco Murtas, Cagliari EIDOS, 1994)

Devi accedere per poter commentare.