Ricordando mons. Ottorino P. Alberti nella polemica con Romano Ruju, a proposito di un testo teatrale sui moti di “su connottu”

di Gianfranco Murtas

Nella relazione che tenni a Nuoro nell’aprile 2018, in occasione del 150° anniversario dei moti di “su connottu”, dovendo trattare della opposta (e/o supposta) partecipazione di uomini della Chiesa diocesana organizzata sul territorio e della Libera Muratoria presente nel capoluogo di quel circondario e nel suo Consiglio comunale, feci un cenno anche ad un’opera teatrale che nei primi anni ’70 del secolo scorso fu portata in scena dalla Compagnia Teatro di Sardegna e direttamente riferita a quel tumulto popolare ed ai suoi protagonisti “ideologici”, ispiratori od avversi, di una parte e dell’altra. Il lavoro era quello di Romano Ruju, un intellettuale nuorese purtroppo destinato a morte prematura, giunta nel maggio 1974 quando egli aveva appena 38 anni.

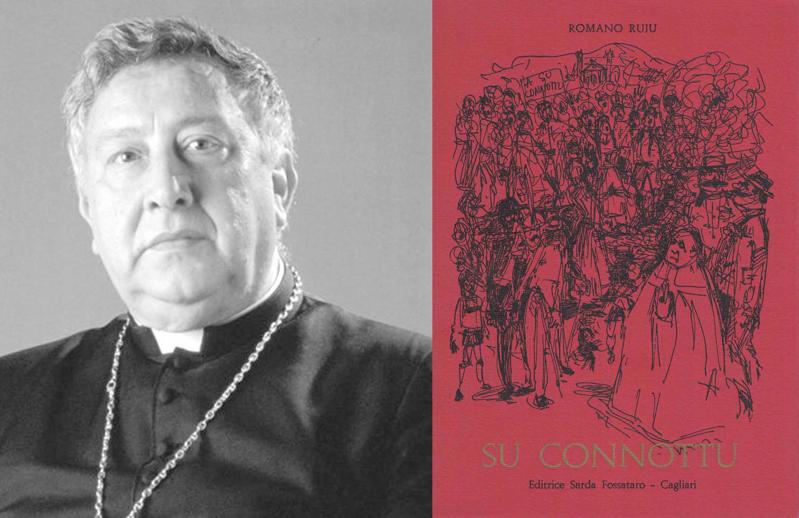

La sua opera – titolo Su Connottu, azione scenica in due tempi, con gustosa prefazione di Francesco Masala–, pubblicata dalla Editrice Sarda Fossataro, e in bis come “quaderno della cooperativa teatro di sardegna” (tutto al minuscolo) con molte integrazioni, fu oggetto di polemica sulle colonne de L’Ortobene, il giornale della Chiesa locale, nei primi mesi del 1971, ad iniziativa di don Ottorino Pietro Alberti, al tempo ancora professore alla Lateranense e rettore del seminario regionale di Cagliari (da poco staccatosi dalla facoltà di Teologia rimasta nella gestione dei padri gesuiti); ancora mezzo anno ed egli sarebbe stato eletto vescovo, destinato alle diocesi unite di Spoleto e Norcia in Umbria.

Contestò, e anzi demolì, il lavoro di Ruiu il nostro don Ottorino: lo fece con un intervento pubblicato in tre puntate da L’Ortobene (rispettivamente il 7, 14 e 21 febbraio); rispose Ruiu con un impegnativo riscontro uscito in due puntate (il 28 febbraio ed il 7 marzo), e nuovamente riprese il foglio, ancora per tre volte, il recensore critico (sotto il titolo “L’opera di Gregorio Magno in Sardegna”, il 14, 21 e 28 marzo).

Se piuttosto superficiali – ove possa io permettermi questa osservazione – furono gli argomenti-contro da parte di don Ottorino la prima volta, assai più meditati, misurati e approfonditi essi si manifestarono quando l’autodifesa di Romano Ruiu, piuttosto concentrata sulle cose (e al di là della condivisione o meno delle sue tesi), offerse, con rispetto dell’altrui posizione ma anche con la fierezza della propria, appigli o motivi non tanto o non più per polemizzare ma soltanto per confrontarsi. Alla don Ottorino si diffuse a trattare delle lettere di papa Gregorio – il celebrato Gregorio Magno – fra VI e VII sec. alla Sardegna e sulla Sardegna (ricorderei, a proposito, i due egregi studi di Domenico Argiolas e Tomasino Pinna, che rimontano entrambi ad una trentina d’anni fa, abbondantemente successivi quindi alla contesa Alberti-Ruju).

L’avvenimento giornalistico che, proponendosi ai lettori del 1971, quasi replicava, ora più ora meno, gli aculei di quell'altro avvenimento barbaricino di centotre anni prima, potrebbe essere raccontato con distacco e per il suo intero, potrebbe anche essere raccontato per illustrare la personalità e l’opera letteraria dell’autore del testo teatrale rendendo a questi giusti seppure tardivi onori. Stavolta qui, però, è portato in testimonianza di don Ottorino Pietro Alberti – ripeto, e per converso rispetto a prima, a prescindere dalla condivisione o meno del suo giudizio storico e politico su quanto occorse in quell’aprile 1868 nel cuore di Nuoro, fra la cattedrale di Santa Maria della Neve e la sede precaria del Municipio.

Il ricordo affettuoso del presule che ci ha lasciato ormai da otto anni, nel luglio 2012, mi impegna in questo recupero di pagine altrimenti destinate a dimenticanza (e gentilmente fornitemi a suo tempo dall’amico dr. Salvatore Murgia). Infatti esse non sono ricordate nell’antologia che il caro padre Raimondo Turtas curò a suo tempo per celebrare i cinquant’anni de L’Ortobene (cf. “L’Ortobene” 1926-1976, edizioni id., Nuoro 1976) e sono richiamate, però nella rapidità propria del repertorio, nella sezione “Articoli su giornali” della “Bibliografia di Ottorino Pietro Alberti” elaborata da Tonino Cabizzosu in Studi in onore di Ottorino Pietro Alberti, un prezioso volume miscellaneo di saggi curato nel 1998 dallo stesso Cabizzosu con Francesco Atzeni (Cagliari, edizioni della Torre).

Non aggiungo considerazioni personali, questa volta. Semmai una parola soltanto vorrei spenderla per… contestare una osservazione che il direttore del tempo de L’Ortobene – il carissimo e compianto can. Gonario Cabiddu – pospose alla risposta di Ruiu alla critica di Alberti.

Questa la voglio richiamare tutta intera, virgolettata, per rilevare come certo giornalismo cattolico (o clericale, o chiercuto, o guelfo), quand’anche affidato ad anime nobili come certamente fu il can. Cabiddu, manca sempre o quasi all’appuntamento con la libertà che è critica per sua stessa natura. Cabiddu sostiene che soltanto per generosità egli dà spazio agli argomenti dell’autore teatrale che vuol ribattere al suo severo recensore e così anche arricchire il dibattito per l’utile di tutti; mentre il giornalismo dice altro, a mio parere: che la concessione dello spazio alla voce critica è un dovere e dovrebbe essere anche un gusto…

Ecco quel che scrive il direttore-canonico e poi andiamo alle tesi di Alberti, a quelle di Ruiu, e a quelle conclusive ancora di Alberti:

«Abbiamo pubblicato integralmente senza nemmeno cambiare una virgola la risposta di Romano Ruiu alle critiche mossegli da Ottorino Alberti. Per sé non eravamo tenuti, in quanto un giornale ecclesiale non dovrebbe ospitare articoli che denigrano la Chiesa e i suoi uomini, come del resto i giornali della parte politica di Romano Ruiu non avrebbero certamente ospitato un articolo di Ottorino Alberti in risposta per esempio ad uno dei tanti attacchi che quei giornali muovono alla Chiesa.

«Crediamo sinceramente nella maturità dei lettori, i quali avranno certamente capito quanto siano fragili i pilastri che il Ruiu ha voluto mettere a sostenere la sua tesi secondo la quale la Chiesa si sarebbe mostrata lungo i secoli nemica del popolo sardo. Si può sostenere, senza essere faziosi, che tutta la Chiesa abbia considerato la Sardegna terra di nessuno, per il fatto che “anche taluni uomini di Chiesa considerano la Sardegna isola di tutti e di nessuno”? Si può sostenere, senza distorcere le più elementari norme della logica, che la Sardegna sia stata considerata “luogo di punizione e di penitenza” in base ad un aggettivo (in insula nociva) di dubbio significato? Sinceramente ci sembra che il Ruiu si arrampichi sugli specchi.

«Comunque non vogliamo dare noi la risposta. Sarà Ottorino Alberti a rispondere. E lo farà prossimamente».

Alberti, “La storia come alibi” - 1

Dopo la lettura del lavoro “Su connottu”, son rimasto nel dubbio se l’autore, Romano Ruiu, avesse idee molto confuse o se, al contrario, le avesse fin troppo chiare – a suo modo, naturalmente – ma voleva confondere le idee degli altri. Un riesame attento del libretto mi ha convinto che, a parte la confusione delle idee, la finalità del nostro autore era quella di servirsi della storia della Sardegna per avanzare giudizi e difendere tesi di chiara ispirazione marxista, attraverso una presentazione e una critica di avvenimenti che il Ruiu dimostra di non aver sufficientemente conosciuto e, perciò stesso, di non essere in grado di valutare adeguatamente.

Nel tentativo di servire un’ideologia politica, il Ruiu ha scelto quello che oggi appare il mezzo più valido, dopo le esperienze della vecchia stilistica, ossia quello della valutazione storica e sociologica. Peccato, però, che questo tentativo sia miseramente fallito e abbia portato a una critica a basso livello, acida e sterile, che tradisce una radicale ignoranza della storia sarda ed offende la stessa coscienza del popolo sardo, del quale non ha saputo cogliere le ragioni della vera grandezza morale e spirituale.

In questa sede e per quel che mi interessa, non voglio fare alcun rilievo sul valore letterario di questo lavoro, ma al di là di ogni considerazione di ordine formale, non si può non rimarcare che ci troviamo di fronte ad una delle tante opere che vorrebbero qualificarsi “di protesta”, di “rivolta”; in una parola: a un’opera impegnata. Ma proprio questa formula provoca un primo senso di disagio, che va rafforzandosi quando si è costretti a riconoscere che si è cercato di attribuire qualificazioni così impegnative a fatti e a situazioni artificiosamente falsati o, per lo meno, frammentari e superficiali nella loro presentazione. Ne è venuto fuori un lavoro che vorrebbe avere anche pretese estetizzanti e invece si rivela pesante e monotono, con un frasario contorto e perfino rozzo, che finisce per esasperare quando l’autore si lascia andare a quella abituale retorica che caratterizza le denunce populistiche.

Tuttavia, quel che è peggio è la dichiarata volontà di attenersi alla storia per dare corpo e sostanza a quest’opera, mentre di fatto, i presunti “riferimenti storici” non sono altro che una manipolazione arbitraria e parziale di avvenimenti, che servono di alibi alle vere finalità dell’autore, che tenta di giustificare le sue tesi introducendo nella trama scenica del suo lavoro documenti inediti e brani di relazioni. Ma le dichiarate intenzioni di attenersi ai fatti non sono una sufficiente garanzia quando manchi, come nel Ruiu, anche la più elementare conoscenza della storia sarda. Infatti, il nostro “storico” si è limitato a trarre dai manuali alcuni episodi e di presentarli senza tener conto del contesto storico nel quale andavano inseriti, con la conseguenza che si è messo nell’impossibilità di comprenderli nel loro vero significato e nel loro valore.

La storia della Sardegna è qui presentata come una successione di usurpazioni, di miserie e di fallimenti. Ma ridurre la Storia a una serie di fatti, entro schemi precostituiti, è solo ipocrisia intellettuale e, forse, opportunismo. La vera storia è una realtà che trascende gli avvenimenti, i fatti, e coglie la via umana, dei singoli come della comunità, nelle sue ansie e nel suo travaglio, con le sue speranze e con le sue delusioni, con le sue conquiste e con i suoi fallimenti. La storia non è un romanzo di vicende, per quanto concrete, oggettive e consistenti possano essere; ma deve essere conoscenza ed espressione della vita, dell’anima, di coloro che degli avvenimenti sono stati i protagonisti. Ma questa penetrazione della realtà umana non è possibile se non ci si pone in un atteggiamento di imparziale serenità, di seria ricerca e di paziente attesa. Modi di essere, questi, e prospettive di indagine, che rientrano tra le leggi della Storia, che devono essere rispettate se si vuol restare nella verità che fa della Storia stessa la “maestra della vita”.

Purtroppo, il Ruiu ignora queste leggi, come, del resto, ignora la storia sarda, perché, se così non fosse stato, non sarebbe incorso nei gravi e grossolani errori, dei quali il suo lavoro è pieno.

Alberti, “La storia come alibi” - 2

L’azione scenica “Su connottu” è articolata in due tempi, nei quali, attraverso una serie di commenti da parte di gruppi di uomini e di donne, intramezzati da canzoni da recitarsi o da cantarsi, viene riassunta la storia della Sardegna a partire dall’epoca nuragica fino al 1868, nel qual anno avvennero i fatti relativi alla sollevazione popolare, nota col nome de “su Connottu”.

Non ho intenzione di fare una rassegna completa di questo lavoro che, in ogni sua pagina, offre motivi di critica, ma voglio richiamare l’attenzione su alcune affermazioni che possono servire a dimostrare il giudizio assolutamente negativo che diamo del lavoro del Ruiu.

A pag. 16 si legge: «I vescovi Felice e Ciriaco non hanno successo. I sardi cominciano a capire che dentro ogni straniero si nasconde un invasore e un nemico». Il Ruiu qui ricorda la missione inviata in Sardegna da Papa Gregorio per predicare la fede cristiana ai Barbaricini.

Un primo rilievo. Se il nostro “storico” avesse, non dico conosciuto, ma soltanto letto bene i più semplici manuali, sarebbe stato in grado di precisare che Ciriaco non era un vescovo, ma solo un abate di S. Gregorio al Celio. Ma questa è una sfumatura di poco conto, almeno per il Ruiu! Non è invece cosa da poco l’avventata affermazione che questa missione non ebbe successo. Non so davvero su quali documenti si basi e con quali argomentazioni il Ruiu possa giustificare questo suo giudizio. Gli storici – e non quelli asserviti al sistema che danno tanto fastidio al nostro autore – dicono assai diversamente. Il Sig. Ruiu farebbe bene a leggere ciò che scrivono, ad esempio, il Martini, il Filia, il Saba – tutte persone, queste, che la storia della Sardegna la conoscevano bene – e si renderà conto di quanto lontana dal vero sia la sua asserzione.

Ma c’è qualcosa di più grave. Il Ruiu pare voglia mettere in rapporto la missione di Felice e Ciriaco con la presa di coscienza, da parte dei Sardi, che tutti gli stranieri erano «invasori e nemici», riducendo così l’opera dei due evangelizzatori a quello di avidi conquistatori, interessati solo a strappare al popolo ricchezze e libertà. E’ semplicemente penoso leggere quanto scrive il Ruiu: «C’insegnarono, quando preghiamo, ad alzare gli occhi al cielo. Mentre guardavamo il cielo ci rubarono le nostre terre». Si stenta a credere a tanta meschinità, che però si può comprendere in chi all’ignoranza unisce la mala fede! La Chiesa, Sig. Ruiu, come ovunque, così in Sardegna, altro scopo non ha avuto, se non quello di aiutare gli uomini a conoscere, ad amare e a servire Dio e perciò stesso a dare alla vita umana un senso vero ed autentico. Se avesse conosciuto la nostra storia si sarebbe resto conto di come la religione sia stata spesso fermento di riscossa, proprio perché la difesa dei valori cristiani ha condiviso con la difesa della dignità umana e della libertà.

Ma considerazioni di questo genere il Ruiu non le ha potute fare, animato com’è da uno spirito di parte, che lo porta a gravi incomprensioni e a valutazioni errate, che lasciano senza respiro, tanto sono grossolane. Si legga, ad esempio ciò che ha scritto a pag. 17. «… l’isola viene presto considerata luogo di punizione e di penitenza anche dalla chiesa cristiana! E’ infatti del secondo secolo dopo Cristo il primo provvedimento disciplinare e l’indisciplinato ha un nome di tutto rispetto! Si chiama Papa Ponziano: “sbattuto” in Sardegna come uno schiavo, morirà in catene e sarà fatto santo!».

Si resta perplessi a leggere simili idiozie e viene spontaneo domandarci come il Ruiu abbia potuto dire in poche righe tante sciocchezze che, da sole, basterebbero a squalificare il resto del suo lavoro!

Secondo il Ruiu la Chiesa avrebbe considerato la Sardegna un luogo di punizione e di penitenza. Questo non è affatto vero. Per la Chiesa, se mai, è stato tutto il contrario, perché i luoghi dove gli imperatori romani esiliavano i cristiani – e la Sardegna per tanti secoli fu tra questi – erano tenuti in alta considerazione, proprio perché santificati dal sangue e dalle sofferenze di tanti innocenti.

Ma c’è di più. L’esilio in Sardegna di Papa Ponziano viene considerato un provvedimento disciplinare che, stando a quanto e a come scrive il Ruiu, sarebbe stato preso dalla Chiesa.

Ciò è semplicemente ridicolo! Papa Ponziano, insieme al presbitero Ippolito, come è documentato nel Catalogo Liberiano, fu relegato in Sardegna per ordine dell’imperatore Massimino, nel 235. E questo non fu un provvedimento disciplinare, ma un atto di vera e propria persecuzione che colpiva la Chiesa nella persona del suo Capo.

Errori di questo genere sono gravi soprattutto quando di essi ci si vuol servire per ingenerare confusione o difendere tesi senza fondamento. A questi ripieghi ricorre spesso il Ruiu, al quale c’è da rimproverare inoltre l’aver trascurato di ricordare, nel suo “excursus storico” avvenimenti importanti che gli avrebbero permesso di comprendere la “vera” storia del popolo sardo. Così, ad esempio, non dice niente del periodo giudicale, durante il quale i Sardi ebbero modo di dimostrare la propria grandezza di popolo libero. Di preferenza, invece, il Ruiu si ferma a trattare del dominio spagnolo in Sardegna, a partire dal 1660. Certamente questo fu uno dei periodi più tristi della storia sarda, a causa del regime feudale instaurato dagli Aragonesi, ma per la verità storica non si sarebbero dovuti dimenticare avvenimenti e personaggi che danno a questo periodo anche aspetti positivi.

Alberti, “La storia come alibi” - 3

Ma veniamo alla seconda parte del libretto, nella quale si tratta della sommossa, avvenuta a Nuoro il 26 aprile 1868, nota come “Su connottu”.

Intanto, son da fare due precisazioni a proposito dei due ecclesiastici, i cui dialoghi hanno molta parte nell’azione scenica del Ruiu. La prima riguarda il Vescovo di Galtellì-Nuoro, Mons. Salvator Angelo Maria Demartis, che il Ruiu chiama Giovanni Maria De Martis. La seconda si riferisce al Vicario Capitolare, di cui il Ruiu non dà il nome, ma che dalle parole che gli vengono attribuite è da identificare con Mons. Francesco Zunnui Casula, già Vicario Capitolare della diocesi vacante di Galtellì-Nuoro, che però ai tempi della famosa sommossa non risiedeva più a Nuoro, ma si trovava ad Ales in qualità di Vescovo. Il vicario capitolare – questo il Ruiu non lo sa – è un ecclesiastico che viene eletto dal Capitolo cattedrale per governare la diocesi in tempo di sede vacante e decade dalla sua carica, una volta che viene eletto il vescovo residenziale. Nel nostro caso, Mons. Zunnui Casula fu Vicario Capitolare per 15 anni, ma lasciò questo ufficio quando fu preconizzato vescovo di Galtellì-Nuoro Mons. Demartis, e precisamente nel Concistoro del 22 febbraio 1867, nel corso del quale fu anche annunziata la nomina dello stesso Zunnui alla sede vescovile di Ales.

Queste nostre sono piccole precisazioni, che però servono a far comprendere la profondità della scienza storica del Ruiu!

Non è il caso di rifare la storia della sommossa del 26 aprile che fu come un’esplosione del malcontento popolare che, a Nuoro e in altri centri isolani, aveva avuto altre manifestazioni sia pure meno clamorose. Soprattutto dopo la promulgazione della Legge del 1865, con la quale si abolirono gli usi e i diritti di ademprivio e di cussorgia, l’opposizione alla famosa Legge delle chiudende si andò rafforzando, anche in seguito all’ingiusta applicazione della legge e all’impossibilità nella quale si trovava la maggior parte della popolazione di acquistare i terreni comunali che venivano messi in vendita.

I moti popolari di Nuoro si originarono nel clima di tensione contro il Consiglio Comunale, i cui membri apparivano i primi beneficiari della Legge. Di fronte all’indignazione popolare, indubbiamente fondata anche se non giustificabile nelle sue forme, i responsabili, forse anche per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica, non trovarono di meglio che accusare Mons. Demartis di essere stato il provocatore dei disordini. Come c’era da attendersi, l’interesse del Ruiu si appunta su questa accusa e ne fa il centro della sua azione scenica. Non ci sarebbe stato niente di male a ricordare questo episodio se il Ruiu si fosse attenuto ai fatti e si fosse limitato a presentare l’avvenimento, mantenendosi fedele alle fonti storiche che egli dice di aver esaminato. Al contrario, pur richiamandosi ad alcuni documenti, introduce tutta una serie di opinioni e di giudizi che niente hanno a che fare con la storia, dimostrando così il suo favore per la tesi che presentava Mons. Demartis come il vero responsabile dei disordini.

Per rendersene conto basterebbe leggere quanto il Ruiu fa dire a un Consigliere comunale, nel corso di una riunione che è solo frutto della sua accesa fantasia. Non mi risulta che in seno al Consiglio Comunale di Nuoro siano state mosse critiche all’operato del Vescovo per quanto riguardava una sua presunta responsabilità per i fatti del 26 aprile. Questa accusa era stata mossa in alcune corrispondenze da Nuoro, apparse sul Corriere di Sardegna, giornale di ispirazione massonica. Prova ne sia che nelle lettere a Pio IX, al Presidente del Consiglio, al Ministro di Grazia e Giustizia e nella denuncia presentata al Procuratore Generale del Re, Mons. Demartis chiamò in causa non le autorità comunali di Nuoro, bensì il Giornale sardo.

Il Ruiu, inoltre, va contro la verità quando presenta il vescovo Demartis come un uomo fazioso e ambizioso, attribuendogli, ad esempio, espressioni quali: «… noi predicheremo in chiesa le malefatte dei Massoni, il popolo farà il resto» (p. 44); oppure: «La chiesa può essere forte solo quando avrà la supremazia sul popolo…» (p. 45). E’ vero che Mons. Demartis difese con energia i diritti inalienabili della Chiesa e denunciò con coraggio i soprusi e gli attentati alla libertà ecclesiastica, ma non arrivò mai ad attizzare odi o a eccitare il popolo contro l’autorità costituita; che anzi, in non poche occasioni, richiamò clero e popolo al dovere di rispettare le leggi dello Stato e di ubbidire alle autorità civili. Una prova della sua volontà di pace la diede anche quando ritirò la querela contro il Corriere di Sardegna. In quell’occasione scrisse che il vescovo «… ama più tosto patire e perdonare, che sollevare nuovi scandali che ulteriormente conturberebbero la coscienza pubblica».

Concludendo questa rassegna, non posso che esprimere la mia profonda amarezza per esser stato costretto a giudicare negativamente un lavoro, che è stato svolto senza il doveroso rispetto della verità e senza la serenità di giudizio che deve essere la prima virtù dello storico, non solo, ma di chiunque intenda rivolgersi alla Storia per trarne quegli insegnamenti che possono e devono servire ad evitare gli errori del passato e ad orientare l’attività umana per un avvenire migliore.

Ruiu, “La storia come alibi” - 1

Signor Direttore, mi consenta di far conoscere ai lettori de “L’Ortobene” la mia opinione sui rilievi mossi da Ottorino Alberti al mio lavoro teatrale “Su Connottu”.

Non so se mi sarà possibile essere breve, perché c’è molto da dire sul contenuto dell’articolo di mons. Alberti, e soprattutto sull’atteggiamento dello storico: non voglio, tuttavia, scendere sul terreno polemico dell’articolista e usare il suo linguaggio arrabbiato, perché sono convinto che egli, con quanto ha scritto, abbia rivelato fin troppo la sua vera natura di storico presuntuoso e poco obiettivo e si sia, pertanto, condannato da sé.

In sostanza, l’Alberti, in ben tre puntate del Suo giornale (tanta attenzione non me l’aveva concessa ancora nessuno) ha tentato di dimostrare che io mi sono servito «della storia della Sardegna per avanzare giudizi di chiara ispirazione marxista», con «una manipolazione arbitraria e parziale della storia sarda». E per questo suo infuocato tentativo di demolire, senza riuscirvi, il mio lavoro, egli ha fatto, in sostanza, la disamina di tre punti che definisce «gravi e grossolani errori», non mancando di rimarcare «di cui il (mio) lavoro è pieno».

Passo subito al primo dei tre punti e cioè alla pagina del mio libro in cui si parla di Felice e Ciriaco. L’articolista precisa, a proposito della missione voluta da Gregorio Magno per redimere i sardi «che vivono come insensati animali, ignorano il vero Dio e adorano legni e pietre» (sono parole di papa Gregorio), che Ciriaco non era vescovo, come ho scritto io, ma semplice abate.

Che differenza fa sul piano della sostanza? Ma tanto basta per indurre l’Alberti a tacciarmi, incautamente, a ogni piè sospinto, di «ignoranza radicale della storia sarda»; soggiungendo subito che «si stenta a credere a tanta meschinità, che però si può comprendere in chi all’ignoranza unisce la mala fede!», quando io, in una poesia che segue al brano dei due missionari, intendo asserire che tutti gli uomini bianchi (e quindi, perché no? anche taluni uomini di chiesa) considerarono la Sardegna isola di tutti e di nessuno e approfittarono, con la loro venuta – pur lasciando, successivamente, indelebili segni di civiltà – di quanto la Sardegna poteva disporre: terre e uomini.

E l’Alberti si chiede, perplesso, «con quali argomentazioni» riuscirò a giustificare le mie affermazioni. Intendo rispondere in una sola volta, anche su quanto l’autore dell’articolo dice più avanti: «Se (Ruiu) avesse conosciuto la nostra storia si sarebbe reso conto di come la religione sia stata spesso fermento di riscossa, proprio perché la difesa dei valori cristiani ha coinciso con la difesa della dignità umana e della libertà».

A questo proposito mi preme sottolineare ciò che scrive della missione di papa Gregorio che doveva portare in Barbagia la fede cristiana (e, quindi, secondo l’Alberti, anche la difesa della dignità umana e della libertà) lo storico Giovanni Todde nel suo recente studio (“Storia di Nuoro e delle Barbagie” – ed Fossataro, p. 36): «»dopo pochi anni (dalla venuta di Felice e Ciriaco) vi fu un’organizzazione religiosa apprezzabile in tutta la regione: per curare quest’organizzazione S. Gregorio mandò come rappresentante Vitale. Tutti i suoi benevoli intendimenti non gli impedivano però di inviare il suo notaro Bonifacio ad acquistare schiavi barbaricini!». (Anche il punto esclamativo è del Todde). E questa, l’Alberti, la chiama difesa della dignità umana e della libertà.

Dico soltanto che non ho alcuna difficoltà a prender per buona l’affermazione del Todde, il quale, oltre ad essere uno storico serio e obiettivo (e vedi il caso, non è marxista, per quanto mi risulta, ma neanche arcivescovo come il Saba o canonico come il Filia che Alberti paternamente mi invita a consultare), è l’attuale Sovrintendente dell’Archivio di Stato di Cagliari e quindi ha la possibilità, più di ogni altro, di consultare documenti e fonti di tutto rispetto. Ma poiché il mio recensore sembra tanto sicuro di sé e crederà con molte riserve a quanto ho detto, voglio citare un passo del Pais (“Storia della Sardegna e della Corsica durante il periodo Romano”, Ed. Trois, p. 186) a proposito del comportamento di certi uomini di chiesa nei confronti della Sardegna: «Il ricordo ciceroniano dell’orazione di Cicerone pro Scauro (il passo si riferisce all’ “Altercatio Luciferani et orthodossi”) dava poi occasione a S. Gregorio di insolentire sui Sardi dicendoli “luridos homines”. E la Sardegna egli chiamò “inops provincia” che Cristo aveva disdegnato di possedere».

Quanto poi ai risultati di Felice e Ciriaco, si può dire che se la conversione al Cristianesimo dei Sardi ebbe inizio per merito di S. Gregorio, l’azione personale dei due ecclesiastici ebbe risultati incerti e comunque solo in parte positivi, come afferma il Pais (op. citata, pp. 224-225): «Costoro (i barbaricini) seguendo l’esempio del loro duce Ospitone, abbandonata l’idolatria, abbracciarono, almeno di nome, il Cristianesimo. Diciamo “di nome” perché da S. Gregorio Magno apprendiamo che nel 595 i giudici Bizantini in Sardegna, perché si deve loro denaro, consentivano ai neofiti di far sacrifici agli idoli senza per questo rinunciare a pretendere un “premio” dopo il battesimo da quelli che diventati Cristiani avevano cessato di far tali sacrifici».

Ed ecco, ancora l’opinione dello scrittore Alberto Ledda, il quale nel suo accurato e documentato studio storico-sociologico “La Civiltà fuorilegge”, ed. Mursia, p. 18 così scrive: «L’opera di conversione al Cristianesimo, stando ai primi referti cristiani, invero euforici, sortì prolifici risultati. Ma poco dopo lo stesso Gregorio Magno si sarebbe lamentato con l’Arcivescovo di Cagliari (Gianuario) a cagione del fatto che i popoli barbaricini non dimenticarono affatto, nella realtà, di volersi separare dalle loro pratiche pagane».

Infine, per quanto riguarda il fatto delle terre che venivano portate via ai sardi, ecco in che considerazione «gli uomini bianchi» di cui parlo, tenevano la «libertà e la dignità umana» di un popolo: «Costantino avrebbe donato a Papa Silvestro insulam Sardiniam cum possessionis omnes ad eandem insulam pertinentes» (Pais, op. citata, vol. I, p. 183).

Per quanto riguarda il secondo punto e cioè l’esilio di Papa Ponziano faccio osservare all’Alberti che io ho inteso soprattutto rimarcare che l’isola era considerata e non stabilita «luogo di punizione e di penitenza» anche dalla chiesa cristiana come lo stesso Catalogo Liberiano, di cui egli fa cenno, conferma, quando dice: «Eo tempore Pontianus episcopus et Yppolitus presbyter exules sunt deportati in Sardinia in insula nociva…».

Sicuramente l’Alberti mi farà rilevare che nella successiva redazione del Liber Pontificalis il termine “nociva” venne sostituito con “Bocina”, cioè col nome di un’isoletta che è stata identificata da qualche storico con quella di Molara. Ma giustamente osserva il Pais, «nessun altro testo antico parla di codesta Bucina» e «l’identificazione di Bucina con Molara non ha quindi valore di sorta». L’Alberti rileverà pure che l’aggettivo nociva sta per insalubre e malsana. Preciso subito che nessun documento riporta il significato preciso dell’aggettivo, lasciando perciò campo libero ai molti significati che ha il termine “nociva” e, quindi, anche alla mia interpretazione.

Per concludere sulla triste vicenda di papa Ponziano, che io esalto semmai e non denigro, ecco invece come si esprime, con evidente stortura grammaticale, il Saba, che O. Alberti mi invita a leggere: «S. Ponziano, pontefice sotto Alessandro severo, fu da Massimino, che gli succedette dopo averlo assassinato, condannato alle miniere di Sardegna con l’antipapa Ippolito…» (A. Saba, “Storia dei Papi”, ed. UTET, vol. I, p. 40). Chi legge attentamente la frase, e non sa nulla di Ponziano, interpreta che Ponziano fu assassinato da Massimino e poi… condannato alle miniere di Sardegna.

Ruiu, “La storia come alibi” - 2

E veniamo al terzo punto, quello cioè relativo alla sommossa di “su connottu”. Anche qui Ottorino Alberti esordisce precisando che mons. Demartis non si chiamava Giovanni Maria, come ho scritto io, ma Salvator Angelo Maria. Ammetto la svista (ché di svista si tratta, poiché a lungo ho letto di mons. Demartis su diversi testi, non ultimo quello dello stesso Alberti, che cito anche nell’elenco della bibliografia consultata). Ma, anche in questo caso, come già per Ciriaco, un nome parzialmente sbagliato può alterare la sostanza della Storia?

Non intendo soffermarmi sull’ingenua lezione di che cosa sia un Vicario Capitolare: lo so benissimo anch’io, mentre Alberti ha dimostrato di non aver ancora capito quale sia lo spazio entro cui ci si può muovere in un lavoro teatrale e rifiuta l’ipotesi che un vescovo ed un vicario capitolare (già vescovo, certamente, di Ales e Terralba al periodo della sommossa) possano, sulla scena, intavolare discorsi fatti qualche anno prima. Voglio, invece, dire subito che per l’Alberti non è ammissibile che qualcuno tenti di modificare, sulla scorta di documenti e studi attenti (e non superficiali e frammentari) la posizione della chiesa nel periodo delle chiudende alla fine del secolo scorso. E’ comodo far credere, come lo crede Alberti, che la Storia abbia una sola faccia: si pensi, per un momento, da quale parte gli storici del passato che scrissero sulla Sardegna erano schierati (pochi fortunati nobili, ricchi e uomini di chiesa) e se ne traggano le dovute conclusioni. Con ciò non intendo affermare che tutto quanto è stato scritto sul Clero sia da buttare a mare, ma negare l’evidenza di certi fatti è un atteggiamento che dà un enorme fastidio. A causa di taluni storici, infatti, ancor oggi, a distanza di più di un secolo, la gente non sa come capacitarsi e continua a vedere la posizione di Demartis e, con essa, della chiesa, in modo molto confuso e ambiguo. Perché, poi, tanta ostinazione? Ma vediamo cosa dice lo stesso Alberti, riferendosi a una relazione di mons. Demartis alla Santa Sede: «Purtroppo anche il Clero lasciava molto a desiderare: accanto a uomini di vasta cultura e di ottimo spirito sacerdotale, ve n’erano altri imbevuti di idee eterodosse, faziosi ed intriganti» (O. Alberti, “I Vescovi Sardi al Concilio Vaticano primo”, p. 81). A questo punto il mio recensore continuerà a rimproverarmi che scelgo, a mio uso e consumo, brani di documenti che meglio mi aggradano. Gli dimostra, invece, che la sua frase trova riscontro in tanti documenti accumulatisi nel corso dei decenni dalle chiudende a “su connottu”. Ne riporto qualcuno:

«Eccellenza, sono partiti in esilio il canonico Puggioni, il Beneficato Enna, il Parroco di Benetutti, ed il Canonico Floris: costui ha fatto travedere che per andare a S. Antioco passerebbe per Cagliari con la speranza di ottenere dall’E.V. di rimanere nella capitale dove tiene molti amici e fautori dei suoi intrighi nei quali da molti anni è famosissimo (…). L’allontanamento di quest’ecclesiastico in un modo che gli riesca più sensibile è per i suoi proseliti, che lo credono di ascendenza tale da poter riuscire in tutti i suoi raggiri…» (lettera del giudice Gian Antonio Tola al viceré: datata Nuoro 14 ottobre 1832).

Ancora: «In Mamoiada le tanche demolite furono quasi tutte dei Cavalieri perché quel Clero ingordo di vedere accrescere le decime del bestiame e del formaggio scosse l’odio antico (…) e mi si rizzano i capelli di vedere, che massime il Teologo Mele in vece di menare le anime sul retto sentiero, sia quello che propagò i disordini nello spirito dei sediziosi» (lettera del maggiore Cottalorda. Comandante l’Arma dei reali Carabinieri al Viceré, Nuoro 29 settembre 1832).

Ed ecco infine due lettere che rivelano in modo inequivocabile l’atteggiamento del Clero nei confronti dei loro protetti. «Eccellenza, essendosi in mattinata per ordine della Commissione arrestato il Notaio Michele Nieddu, mi fu da mons. Arcivescovo (Bua) data la protesta, che mi faccio il dovere di acchiudere all’E.V. per far decidere se il medesimo goda dell’esenzione del Foro. Il notaio Nieddu ed il suo figlio Salvatore, sono dei pessimi Capi ed istigatori dei commessi disordini nella Provincia, e risulta già negli atti che detto Notaio andò negli ovili d’Orani per avviare come avviò veri banditi dei più scellerati per unirsi in squadriglia a quelli di Nuoro onde demolire le tanche (…) . Esso Nieddu è soggetto come ogni altro all’autorità civile massime in delitti di tal natura, ed i privilegi che può godere per servire da cancelliere e notaio nella Curia Ecclesiastica non possono estendersi all’esenzione che desidera. Parmi che il concordato con la S. Sede invocato da Monsignore sia chiaro abbastanza perché nella suddetta qualità il Notaio Nieddu debba godere del privilegio del Foro in un delitto la cui pena può estendersi fino alla morte» (lettera al Viceré del Giudice Gian Antonio Tola, Nuoro 19 ottobre 1832).

Ed ecco come Mons. Bua insiste (lasciandoci veramente sorpresi) verso il Viceré: «Essendomi stata raccomandata l’unita supplica dei Pirari e Sanna di Nuoro, io non stimo di far altro, che di avviarla all’E.V. lasciando alla di Lei saviezza il dispensarmi dal far presente all’E.V. che, per procurare, e sostenere la pace del partito Sulis-Nieddu uno ed unico si è il Notaio Nieddu (!) Cancelliere della Curia Nuorese, il quale però lontano da quel suo Paese, sta tuttora languendo in esilio in questa Città di Oristano. Mosso perciò, e dal mio vivo interessamento, che devo prendere a ristabilire in Nuoro la pace, e dalla compassione, che non posso non sentire alla vista dei patimenti di questo povero vecchio, prego, ecc. ecc. ». E non prega solo per lui, ma «per il ritorno degli esiliati ecclesiastici della Cattedrale di Nuoro» che «per qualche loro trascorso» «umiliati essi da siffatta misura del Governo», «tornino più cauti, e più pacificati al loro Paese».

Ho citato solo degli stralci, perché chiunque può consultare le lettere all’Archivio di Stato di Cagliari – Atti Governativi, vol. 1619 e 1620.

Sono documenti, osserverà l’Alberti, di un trentennio prima de “su connottu”. Dico subito che non avrei difficoltà a citarne degli altri più recenti, ma non lo faccio per ragioni di spazio, ed anche perché è cosa nota che la sommossa nuorese (e non solo quella nuorese) mise radici proprio allora e che nulla cambiò in trent’anni; la situazione, semmai, peggiorò con l’abolizione degli usi e diritti di ademprivio nel 1865 e la conseguente perdita delle decime ecclesiastiche.

Perché, dunque tanto mistero e tanta indignazione per il fatto che mons. Demartis possa essere stato accusato di aver, sia pure velatamente, sostenuto la sommossa? E, in ultima analisi, perché tanta paura di ammettere questo, dal momento che tutti, storici e non, riconoscendo che la sommossa de “su connottu” fu azione giusta del popolo nuorese contro le ingiustizie del Comune? Sono convinto che oggi un don Sturzo o un don Milani, in casi analoghi, si schiererebbero col popolo, senza tante tergiversazioni.

Prima di concludere vorrei analizzare un altro punto in cui il nostro Storico Alberti cade in palese contraddizione con le sue stesse convinzioni. Egli dice: «Non mi risulta che in seno al Consiglio Comunale di Nuoro siano state mosse critiche all’operato del Vescovo per quanto riguardava una sua presunta responsabilità per i fatti del 26 aprile». E aggiunge che «questa accusa era stata mossa da alcune corrispondenze da Nuoro, apparse sul Corriere di Sardegna, giornale di ispirazione massonica». Qui, l’Alberti, probabilmente, ha dimenticato quanto scrisse a p. 81 del suo libro sui “Vescovi Sardi al Concilio Vaticano primo”, e cioè: «La Massoneria, che dominava nel Comune di Nuoro e negli altri uffici della sede del Circondario, si coalizzò con pochi ecclesiastici per rendere difficile il lavoro dell’ottimo pastore». Dunque, egli ammette che la massoneria dominava nel Comune di Nuoro, però ora nega che i molti consiglieri che rappresentavano la massoneria, ed erano essi stessi Massoni, possano aver mosso precise accuse a mons. Demartis. Non mi dica l’Alberti che le autorità comunali andavano a braccetto col Clero, perché egli stesso, sempre nello stesso libro, afferma: «Arrivato in queste sede (mons. Demartis), gli fu impedito di prendere possesso dell’Episcopio, che intanto era stato trasformato dalle autorità comunali in Corte d’Assise»: e non nasconde che peggior sorte toccò alla Chiesa di San Paolo ed a quella di Santa Croce.

Come la mettiamo, allora, egregio recensore?

Contrariamente a quanto l’Alberti pensa, io non faccio ricorso alla mia «accesa fantasia», ma interpreto la Storia attraverso documenti e, quando mancano questi, analizzo fatti e situazioni collaterali, per trarre ben precise conclusioni, come fa qualunque storico con o senza virgolette.

Per concludere, vorrei dire ad Alberti che non bisogna essere prevenuti quando si fa la critica, positiva o negativa, di un libro, facendo intanto le opportune differenze fra un testo destinato al teatro ed un saggio storico; né si deve trattare da idiota chi non la pensa come lui. Dalla sua disamina sembrerebbe infatti che io sia solo un mangiapreti e abbia scritto un’opera con la sola mira di mettere in luce l’azione negativa della Chiesa nei confronti del popolo sardo. Da ciò scaturisce la ovvia considerazione che l’Alberti sia andato a spulciare riga per riga il mio libro e abbia sottolineato sole le quattro pagine (ripeto, quattro pagine in tutto) in cui si fa riferimento alla Chiesa, trascurando argomenti e momenti della storia sarda ben più importanti, che costituiscono il fulcro del mio libro e la parte preponderante anche in numero di pagine.

Alberti, “L’opera di Gregorio Magno in Sardegna” - 1

Dico subito che non sarò breve, né potrei esserlo, perché nella controrisposta a Romano Ruiu voglio procedere “per via di dimostrazione” e non con semplici affermazioni, e ciò per dare sostanza a quanto, in troppo rapida sintesi, ho scritto precedentemente, contestando certe tesi del Ruiu. Il quale, non solo non ha risposto agli addebiti che gli ho mosso, ma ha aggravato la sua posizione con una serie di citazioni che mi convincono nei giudizi che su di lui ho già espresso.

Sarei tentato di usare nuovamente «il linguaggio arrabbiato» che, purtroppo, è il solo capace di scuotere certi animi e di costringerli a un ripensamento. Arrivati a questo punto, ciò non è più necessario. E sarei tentato anche di fare un adeguato commento all’epiteto di «storico presuntuoso e poco obiettivo» che mi è stato dato, se non altro, per “riabilitarmi”, dopo la “condanna” che mi son inflitto. Dico solo che, a parte il «presuntuoso», devo ringraziare il Ruiu per avermi definito «uno storico», forse in omaggio a un’uguale qualifica che si è degnato di darmi in un altro suo scritto, nel quale mi è parso che avesse un diverso concetto di me, e al fatto che ha creduto opportuno citare un mio libro – guarda caso! – proprio nel suo lavoro teatrale “su connottu”.

Quanto alla mia “presunzione”, devo dire che pur avendo scritto alcuni libri e un centinaio di articoli di storia, non mi considero uno storico, anche se certi autorevoli giudizi sui miei scritti qualche volta abbiano fatto nascere in me “il dubbio” che fossi sulla via di diventare “uno storico”.

Quando, poi, all’autocondanna, incomincia a “spaventarmi” il mio “autolesionismo”, che però non so proprio comporre in uno con la mia presunzione!

Secondo il Ruiu, col mio «infuocato tentativo», non sarei riuscito a demolire il suo lavoro. Potrei anche concedergli che le mie precedenti osservazioni erano troppo generiche, perché riconosco che, per confutare adeguatamente una tesi, non è sufficiente rimandare a quanto affermano gli Autori, sia pure qualificati, che ho citato o quelli che il Ruiu ha invocato a suo sostegno. Per questa ragione, credo doveroso riprendere gli argomenti sui quali ho richiamato l’attenzione del Ruiu per dimostrare l’infondatezza di certe sue affermazioni, non già riferendomi ai libri, bensì basandomi sulle fonti, ossia sui documenti originali. Del resto, questo è il criterio metodologico che s’ha da seguire, quando si voglia scriver qualcosa che abbia valore scientifico: niente affermare, che non sia documentato.

La prima questione dibattuta riguarda “La missione inviata da Gregorio Magno in Sardegna”.

1) - All’affermazione del Ruiu: «I vescovi Felice e Ciriaco non hanno successo» ho ribattuto dicendo che ciò non è affatto vero, ed ora riconfermo questa asserzione, non citando il Martini, il Filia o il Saba, ma andando alle fonti. Nella sua controrisposta, il Ruiu ha creduto di poter trovare una riprova della sua tesi, citando alcuni passi tratti da Autori che, intanto, riconoscono che la missione di papa Gregorio ebbe un «certo» successo. Infatti, il Todde scrive: «… dopo pochi anni vi fu un’organizzazione religiosa apprezzabile…» (1 – G. Todde, Storia di Nuoro e delle Barbagie, Cagliari 1971, p. 36) e il Ledda: «L’opera (di conversione al Cristianesimo) stando ai primi referti cristiani, invero euforici, sortì prolifici risultati» (2 – A. Ledda, La civiltà fuorilegge, ed. Mursia 1971, p. 18): e lo steso Ruiu, ammorbidendo la sua precedente posizione, scrive: «l’azione personale dei due ecclesiastici ebbero risultati incerti e comunque solo in parte positivi». Prima aveva affermato: «non hanno successo»; ora si parla di «risultati incerti e solo in parte positivi». E’ già qualcosa! Eppure, non siamo ancora nella verità! E passo a chiedere: si è trattato davvero di «risultati incerti e solo in parte positivi»? Mi permetto negarlo, dissentendo non solo dal Ruiu, ma anche dal Pais, del quale è riportata una citazione, alla quale il Ruiu si appoggia.

Il Pais scrive che i barbaricini «… abbandonata l’idolatria, abbracciarono, almeno di nome, il Cristianesimo. Diciamo di nome, perché da S. Gregorio Magno apprendiamo che nel 595 i giudici Bizantini in Sardegna, perché si desse loro denaro, consentivano ai neofiti di far sacrifici agli idoli senza per questo rinunciare a pretendere «un premio» dopo il battesimo «da quelli che divenuti Cristiani avevano cessato di far tali sacrifici» (3 – E. Pais, Storia della Sardegna e Corsica durante il dominio romano, I, Edizione Anastatica Trois, Cagliari, pp. 224-225).

Respingo questa affermazione perché i documenti originali, che anche il Pais cita, non autorizzano questa interpretazione.

Intanto, derogando per una volta al criterio metodologico che intendo seguire voglio riportare quanto al proposito scrive il prof. A. Boscolo, rettore Magnifico dell’Università di Cagliari, uno dei nostri più valorosi storici contemporanei: «Agli inizi e prima della completa conversione dei Sardi al Cristianesimo, operata da Gregorio Magno, i funzionari bizantini giunsero anche a concedere la libertà di culto ai pagani previo il pagamento di un censo» (4 – A. Boscolo, Dai Vandali ai Bizantini, in AA.V., La società in Sardegna nei secoli, Torino 1967, p. 101). Non faccio commenti, ma richiamo l’attenzione del lettore sull’inciso «i funzionari bizantini giunsero a concedere la libertà di culto ai pagani»; si dice «ai pagani» e non ai neofiti! Con quanta e quale differenza il lettore l’intenda!

Ma passiamo alla fonte storica.

In una lettera del giugno 595, Gregorio Magno scrisse all’imperatrice Costantina Augusta: «Avendo io saputo che nell’isola di Sardegna vi erano molti gentili, e che essi all’usanza della gentilità facevano sacrifici agli idoli… vi mandai uno dei vescovi dell’Italia, il quale con l’aiuto di Dio ne convertì molti alla fede. Ma egli mi ha riferito un sacrilegio, ed è che color i quali sacrificano agli idoli, per poterlo fare devono pagare un tanto al governatore dell’isola. Ora alcuni di loro, essendo stati battezzati e perciò avendo cessato di sacrificare agl’idoli, dal medesimo governatore anche dopo il battesimo sono forzati a pagare il medesimo tributo per il sacrificio agl’idoli che usavano pagar prima…» (5 – Ep. lib. V, 38. Per le lettere di S. Gregorio Magno mi riferisco all’Edizione Germaniae Historica).

In questo documento Gregorio Magno si lamenta di due cose: 1) che coloro che sacrificano agli idoli pagano perché ciò sia loro lecito; 2) che da alcuni, che hanno abbandonato l’idolatria e non fanno più sacrifici, anche dopo il battesimo si pretende il tributo che pagavano prima.

Domando: può questo testo autorizzare a dire che i Barbaricini abbracciarono di nome il Cristianesimo?

Intanto, in «coloro che sacrificano agli idoli» di loro volontà e pagano per poterlo fare, non sono da vedere dei “neofiti”, ma dei pagani. Gregorio Magno dice che «molti» son stati convertiti alla fede, non “tutti”, e tra questi erano proprio quelli che continuavano a far sacrifici pagani, trovando appoggio presso gli ufficiali bizantini che, con la loro avidità di denaro, non contribuivano alla completa riuscita della missione.

Il Papa, poi, aggiunge che «alcuni di loro» – il riferimento è ai pagani – anche dopo il battesimo, pur avendo cessato di sacrificar agli idoli, erano «costretti» a pagare un tributo, come facevano prima della conversione. Si parla di “costrizione” nei confronti di coloro che, battezzati, avevano lasciato le pratiche pagane, e non di neofiti che tornavano all’idolatria. Aggiungo che, se si fosse trattato di cristiani tornati al paganesimo, il Papa si sarebbe rivolto non all’imperatrice, ma ai suoi missionari, ai vescovi, perché si adoperassero con maggiore impegno nel loro apostolato. Interventi di questo genere ci furono, ma non sono da mettere in relazione col particolar caso in discussione.

Anche la citazione tratta dal libro di Alberto Ledda, e cioè che «… poco dopo lo stesso Gregorio Magno si sarebbe lamentato con l’arcivescovo di Cagliari (Gianuario) a cagione del fatto che i popoli barbaricini non dimostravano affatto, nella realtà, di volersi separare dalle loro pratiche pagane» (6 – A. Ledda, op. cit. p. 18), non è esatta, se non altro, perché la lettera alla quale pare alludere il Ledda si riferisce chiaramente alla situazione della diocesi di Cagliari. Ma, a parte questo, l’intervento di Papa Gregorio fu dovuto al fatto che «si faceva troppo poco» per convertire gli idolatri e soprattutto gli aruspici che continuavano indisturbati la loro opera (7 – Ep. lib. IX, 204).

Indubbiamente il lavoro di evangelizzazione nella Barbagia e in altre località interne dell’Isola non fu facile, e ciò lo si può comprendere se si tiene conto del carattere forte di quelle popolazioni e del loro attaccamento a tradizioni plurisecolari. Ma proprio il rilievo di queste difficoltà mette in evidenza il successo della missione, alla quale si deve se proprio a questo periodo risale la completa organizzazione della Chiesa in Sardegna, con la fondazione di nuove diocesi e il potenziamento delle antiche.

Alberti, “L’opera di Gregorio Magno in Sardegna” - 2

Il Ruiu, in “Su connottu”, ha scritto: «… I sardi cominciano a capire che dentro ogni straniero si nasconde un invasore e un nemico. Vennero gli uomini bianchi e portarono il loro Dio. C’insegnarono, quando preghiamo, ad alzare gli occhi al cielo. Mentre guardavamo il cielo ci rubarono le terre».

Ho replicato: anche non tenendo conto che immediatamente prima il Ruiu ha scritto che Felice e Ciriaco non ebbero successo, le espressioni del Ruiu sono tali da indurre a credere che proprio in relazione alla missione dei due apostoli, i Sardi si rendono conto che gli uomini bianchi sono “invasori e nemici”, riducendo pertanto l’opera dei due evangelizzatori a quella di avidi conquistatori interessati solo a strappare al popolo ricchezza e libertà.

Contro questa mia precisa contestazione mi si risponde con una serie e di argomentazioni e di citazioni, delle quali, alcune sembrano scagionare i missionari, mentre altre rafforzano la sua presa di posizione contro la Chiesa.

Esaminiamo attentamente queste posizioni.

Al mio addebito di aver ridotto l’opera di Felice e Ciriaco a quella di avidi conquistatori, il Ruiu mi dice: «In una poesia che segue al brano dei due missionari, intendo asserire che tutti gli uomini bianchi (e quindi, perché no? anche alcuni uomini di chiesa) considerarono la Sardegna isola di tutti e di nessuno e approfittarono… di quanto la Sardegna poteva disporre: terre e uomini». A parte quel «tutti gli uomini bianchi», che non risponde a verità, perché anche tra gli ufficiali bizantini non tutti furono disonesti e avidi, devo dire che l’aver precisato che «anche alcuni uomini di chiesa» approfittarono di quanto la Sardegna poteva disporre non è sufficiente a controbattere la mia critica. Ripeto: la costruzione sintattica del brano del Ruiu è tale da far credere al non ben informato lettore che il “merito” di aver fatto comprendere che tutti gli uomini bianchi erano nemici fu proprio di Felice e di Ciriaco. Io non faccio il processo alle intenzioni, ma sottolineo quanto il Ruiu ha scritto. Del resto, se la mia interpretazione non fosse giusta, come dovrebbe intendersi l’espressione «I sardi incominciano a capire»…? Cominciarono? Ma perché proprio dopo la missione di Felice e di Ciriaco? E prima del 594 non avevano capito nulla? Mi pare che Ruiu abbia denunciato le oppressioni, la schiavitù, la fame e la morte, conseguenti la dominazione dei Cartaginesi e dei Romani! O è solo dopo la predicazione del Vangelo che i Sardi aprirono gli occhi? Se così fosse stato, le ipotesi sono due: 1) o questa presa di coscienza dei Sardi fu dovuta all’opera civilizzatrice di Felice e di Ciriaco, e in questo caso come si spiegherebbe l’insuccesso della missione? 2) oppure, l’attività dei due evangelizzatori fu talmente nefasta da convincere i Sardi che «dietro ogni uomo bianco si nascondeva un invasore e un nemico». Ma questa seconda ipotesi è semplicemente assurda, ridicola, sciocca!

Eppure il Ruiu non sembra alieno dall’arrivare a tanto. Una prova? Basta esaminare alcune sue citazioni, con le quali crede di poter confutar la mia affermazione che la Chiesa ha sempre difeso la libertà e la dignità umana.

1 - Facendo propria una frase del Todde, il Ruiu scrive: «… Tutti i suoi benevoli intendimenti (quelli di Gregorio Magno) non gli impedivano però di inviare il suo notaro Bonifacio ad acquistare schiavi barbaricini» (1- G. Todde, op. cit. p. 36); e commenta: «E attesta, l’Alberti, la chiama difesa della dignità umana e della libertà».

Sì, è proprio così! Per quanto possa sembrare paradossale, anche quest’opera può e deve essere considerata una benemerenza della Chiesa, e di San Gregorio in particolare! Dico paradossale, per chi non conosce la Storia, ma la verità è molto chiara, solo che si vogliano esaminare i documenti autentici e non fermarsi alla prima informazione che si può leggere in un libro.

Per rispondere adeguatamente alla “difficoltà” del Ruiu, premetto alcune brevissime note.

Nonché fossero passati ben tre secoli da quando l’imperatore Costantino aveva dichiarato il Cristianesimo religione di stato, la schiavitù era ancora tanto profondamente radicata nella società di quel tempo, che un cambiamento improvviso sarebbe stato impossibile e avrebbe determinato conseguenze pericolose. L’opera della Chiesa, fin dalla sua origine, fu opera di persuasione e non di costrizione – non sarebbe potuto essere diversamente – e si sviluppò nel senso di far comprendere che schiavi e padroni erano figli di uno stesso Padre e che, quindi, davanti a Dio non c’era nessuna differenza tra liberi e schiavi; ma allo stesso tempo, s’impegnò, con fermezza, perché venisse temperata la durezza della schiavitù. Potrà far meraviglia che anche i vescovi, i monasteri e perfino il papa avessero schiavi, ma la condizione di costoro era tale che la loro schiavitù era ridotta a semplice esteriorità. Prova ne sia che non era infrequente il caso di schiavi che sfuggivano i loro padroni secolari, per mettersi sotto la protezione della Chiesa. Ciò però era contro la legge e il clero non poteva opporsi alla loro restituzione. L’unico mezzo legale per soccorrere gli schiavi fu quello di acquistarli. In questo modo, una volta divenuti proprietà della Chiesa, venivano o liberati immediatamente, oppure addetti temporaneamente al servizio delle chiese e degli ospedali, o avviati al sacerdozio. L’epistolario di S. Gregorio Magno è pieno di episodi del genere. Sarebbe troppo lungo elencarli tutti, ma non potrei esaurire la mia risposta se non ne ricordassi alcuni.

In una lettera del 596, San Gregorio scrisse al suddiacono Antemio: «…per mezzo del latore della presente ti mando il denaro necessario a redimere le persone che furono fatte schiave; e ti faccio la massima premura perché sii sollecito e ti adoperi attivissimamente, e ti affretti a redimere gli uomini liberi che vedi non avere da sé denaro a sufficienza per redimersi. Ed anche quelli che erano servi, redimili tu col denaro della Chiesa. I servi nostri redimili tutti» (2 – Ep. lib. VI, 32).

Al prete Candido, che amministrava il patrimonio della Chiesa dei Franchi, nel settembre del 595 dava quest’ordine: «Vogliamo che del denaro che potrai ritirare tu comperi vesti pei poveri, o giovinetti inglesi da far educare ed istruire in monastero… e se dai vecchi crediti potrai ricuperare qualche cosa anche questi denari volgili a comprar vesti pei poveri, o giovinetti schiavi, come ti ho detto per prepararli al servizio i Dio» (3 – Ep. lib. VI, 10).

Ma non sempre era possibile trovare tutto il denaro necessario per il riscatto degli schiavi e allora la Chiesa vendeva i suoi beni per riuscire nell’intento. Così, ad esempio, Gregorio Magno lodò l’iniziativa del vescovo di Fano che vendette i vasi sacri della sua chiesa per ricomprare prigionieri (4 – Ep. lib. VI, 15) e rimproverò il vescovo di Messina perché, per mancanza di denaro, lasciava marcire in schiavitù parecchi sui diocesani: «I canoni – scrisse il Papa in questa occasione – e le leggi permettono di vendere i vasi sacri della Chiesa per redimere gli schiavi… E come è grave colpa vendere quei vasi senza ragione, così, per quanto una chiesa trovisi a condizioni misere, è colpa grave anteporre le cose sue alla redenzione degli schiavi» (5 – Ep. lib. VII, 35).

A dimostrare la sollecitudine della Chiesa nella difesa dei poveri e degli schiavi, torna a proposito ricordar quanto Papa Gregorio fece, proprio in Sardegna, per impedire che i Giudici continuassero ad opprimere gli schiavi facendone largo commercio. Nel settembre del 595, scrisse a Gianuario di Cagliari: «Abbiamo saputo che gli schiavi e le schiave dei Giudici cercano asilo nelle chiese cristiane, o sono restituiti ai padroni infedeli, o devono pagare perché ciò sia loro risparmiato. Non vogliamo che simile usanza debba più oltre durare, ma ogni schiavo che si rifugia al luogo santo per amore della sua fede non deve soffrire danno. Ma sia che fosse cristiano prima, sia che lo diventi ora col battesimo gli deve essere tutelata la libertà» (6 – Ep. lib. IV, 9). Son rare le lettere nelle quali Gregorio Magno non richiami al dovere di vigilare sulla sorte dei poveri e degli schiavi, e spesso le espressioni che usa sono molto dure e gravi le pene che minaccia a coloro che non compiono il loro dovere.

Anche l’episodio del notaio Bonifacio inviato in Sardegna per comprare schiavi rientra nel complesso disegno gregoriano per l’emancipazione dei servi. Le intenzioni del Papa sono chiare nella lettera di raccomandazione indirizzata a Vitale, difensore di Sardegna, dove è scritto che gli schiavi che intende acquistare vuol destinarli al servizio dei poveri e di Dio (7 – Ep. lib. IX, 123).

E per concludere: devo ricordare che fu Gregorio Magno a comporre la formula per gli atti di manomissione degli schiavi che fu poi comunemente usata in tutte le nazioni cristiane: «Poiché il nostro Redentore e Creatore si è degnato assumere l’umana carne a fine di renderci alla pristina libertà con la grazia della sua divinità, rompendo i vincoli che ci tenevano legati all’antica servitù; è cosa salutare restituire col beneficio della manomissione gli uomini a quella libertà, nella quale da principio furono generati dalla natura, e che dal diritto delle genti fu poi cambiata in servitù» (8 – Ep. lib. VI, 12).

Sull’argomento potrei scrivere ancora molto, ma l’insegnamento che vi viene dai documenti citati, è abbastanza eloquente e troppo chiaro perché si renda necessario un commento della posizione del Ruiu.

Alberti, “L’opera di Gregorio Magno in Sardegna” - 3

Scrive il Ruiu: «Per quanto riguarda il fatto delle terre che venivano portate via ai sardi ecco in che considerazione “gli uomini bianchi” di cui parlo, tenevano “la libertà e la dignità umana” di un popolo… Costantino avrebbe donato a Papa Silvestro insulam Sardiniam cum possessiones omnes ad eandem insulam pertinentes».

Signor Ruiu, non intendo farle una lezione di storia, anche perché l’essere io «uno storico presuntuoso» mi toglie, nei suoi confronti, una condizione indispensabile per essere ascoltato; tuttavia, lasci che le dica che la Storia è una scienza difficile, e scrivere di storia è assai impegnativo e non basta un episodio o una frase per illustrare tutto un avvenimento, specie quando questo comporti una problematica complessa.

Ma veniamo alla citazione che dovrebbe dar forza alla tesi del Ruiu.

Intanto devo fare un richiamo relativo alla completezza della citazione. Non è senza un significato preciso che il Pais, dal quale è tratto il brano in esame, scriva: «Prescindiamo dalla notizia delle numerose possessioni che Costantino avrebbe donato a papa Silvestro…» (1- E. Pais, op. cit. I, p. 183). Il Pais, molto opportunamente, dice: «Prescindiamo…», e la ragione è in ciò che lo stesso Pais precisa nella nota 1, apposta alla frase riportata nel testo, e cioè che Lorenzo Valla (ma potrei citare numerosi storici cattolici) ha provato la falsità della famosa donazione di Costantino. Ne segue che la citazione fatta dal Ruiu è… inutile e inopportuna! Ulteriori commenti li lascio ai lettori!

Ma non voglio, con questa mia risposta, lasciar cadere la difficoltà che potrebbe nascere dal fatto che la Chiesa aveva molti possedimenti in Sardegna. Anche se son poco o nulla oggettivo, una fondata “obiezione” me la faccio da me, dicendo: la Chiesa aveva in Sardegna vaste proprietà, ai tempi di Gregorio Magno; non solo, ma vantò anche diritti di sovranità politica sull’Isola, specie a partire dalla fine del sec. IX per ragioni che sarebbe troppo lungo elencare. La precisa consistenza dei possedimenti sardi, che facevano parte del cosiddetto “patrimonio di S. Pietro”, non la conosciamo, ma certo non si estendevano a tutta l’isola che era sotto il dominio di Bisanzio. La Chiesa era venuta in possesso di questi beni, grazie alle numerose e frequenti donazioni che privati cittadini solevano fare alla Santa Sede per aiutarla nelle sue necessità e nelle sue opere assistenziali. Secondo la consuetudine dei tempi, una parte delle terre era data in enfiteusi e queste enfiteusi erano ricercatissime perché i canoni che si pagavano erano minimi (2 – Ep. lib. I, 70); un’altra parte era coltivata direttamente dalla Chiesa per mezzo di coloni, che rendevano conto a una specie di amministratore generale, detto “defensor”. I difensori erano ufficiali nominati dal Papa, scelti tra persone, non solo pratiche di ogni genere di affari, ma anche e soprattutto, di profonda vita cristiana. Il loro primo e più importante ufficio, come dice il loro stesso nome, era quello di difendere gli interessi della Chiesa, delle vedove, degli orfani e, in genere, di tutti i poveri che non avevano né capacità né mezzi per difendersi.

Il patrimonio della Chiesa da S. Gregorio fu detto, e lo fu realmente, “patrimonio dei poveri” (3 – Ep. lib. V, 4; lib. VI, 54; lib. VII, 22, 23; lib. XI, 26), perché doveva servire prima di tutto alle opere di carità che il Papa svolgeva in ogni nazione e a beneficio di tutti i bisognosi.

Per quanto riguarda la Sardegna, le iniziative di Papa Gregorio non si contano tanto sono numerose e varie, c’è una lettera che illustra un episodio che, da solo, basterebbe a far comprendere le benemerenze della Chiesa in ogni tempo.

Nel 598, Gregorio Magno rimandò in Sardegna una somma di denaro per il grano che era stato dato al Papa “xenit nomine”, ossia a titolo di donazione. Nella lettera di accompagnamento, indirizzata al difensore Vitale, Gregorio Magno ordinò che la somma fosse restituita a ciascuno per la propria parte, e proibì che per l’avvenire si esigesse alcunché a titolo di “xenia”, pena la scomunica (4 – Ep. lib. IX, 2). I “xenia”, secondo un’autentica consuetudine, erano una specie di tributo, che si dava ai proconsoli e ai governatori delle province romane, in segno di sottomissione e di dipendenza politica (cf. Leg. VI digesto sull’ufficio dei proconsoli).

Con questo gesto San Gregorio diede una prova di disinteresse, ma intese altresì ribadire che la proprietà della Chiesa non doveva essere considerata un possesso di natura politica.

Per i poveri e per i deboli papa Gregorio dimostrò sempre una delicata sollecitudine e molta fermezza e coraggio nel difenderli.

Al vescovo Gianuario, sin dal principio del suo pontificato, aveva scritto: «Se il Signore si chiama nelle sacre scritture marito delle vedove e padre degli orfani, noi che siamo membra del suo corpo dobbiamo imitare il nostro capo, e con affetto e giustizia dobbiamo volgere le nostre cure agli orfani e alle vedove» (5 – Ep. lib. I, 62); e ripeteva: «…la sorveglianza degli orfani, delle vedove e dei derelitti sia principale ufficio del pastorale ministero» (6 – Ibid.).

Per suo interessamento sorsero numerosi ospizi dei pellegrini, che erano anche ospedali per i poveri, e vigilò perché fossero ben diretti, intervenendo con particolare energia quando veniva a sapere che i responsabili non facevano completamente il loro dovere. Così, nel gennaio del 603, diede ordine a Vitale, difensore di Sardegna, di prendersi cura degli ospizi dei pellegrini, trascurati dal vescovo Gianuario, vecchio e malato (7 – Ep. lib. XIV, 2).

Contro l’avidità e la prepotenza di certi ufficiali bizantini, intervenne più volte presso l’imperatore, supplicando interventi opportuni, ma anche minacciando pene spirituali. A Gennadio, esarca dell’Africa e responsabile degli affari di Sardegna, fece presente come Teodoro imponesse ai Sardi forti tributi, mandasse in rovina l’agricoltura e il commercio, imprigionasse il clero e impedisse la normale amministrazione ecclesiastica, e gli raccomandò «... di non permettere più oltre simili nefandezze, e di imporre a Teodoro che non ardisca ingerirsi nelle cose ecclesiastiche e cessi di tormentare il popolo, e, se le cause si hanno da sbrigare, non col terrore della potenza ma con l’equità e la legalità dell’ordine siano terminate» (8 – Ep. lib. I, 59).

Anche a questo proposito, credo che la documentazione portata, sia pure in sintesi e in minima parte, possa servire a chiarire una pagina di storia, che torna a onore e gloria della Chiesa, e dovrebbe servire di seria meditazione… a tutti!

Devi accedere per poter commentare.