Ripensando a Paolo De Magistris nel centenario della sua nascita castellana

di Gianfranco Murtas

4 gennaio 1925 – 21 giugno 1998: ecco l’arco temporale della vita di Paolo De Magistris che fu amato sindaco di Cagliari in due riprese: dal 1967 al 1970 (dopo il settennio di Brotzu e prima e del frazionato quinquennio Lai-Fanti-Murtas e dei mille giorni socialisti di Salvatore Ferrara), e dal 1984 al 1990 (di seguito a De Sotgiu, Scarpa e Di Martino e prima di Dal Cortivo e Giua Marassi): poco più di tremilaquattrocento giorni complessivamente, nei quali spese il meglio delle sue energie intellettuali e civili.

In molti, oggi, nel capoluogo sardo e non soltanto qui, potrebbe rendere testimonianza della sua abilità amministrativa ma soprattutto della sua umanità e cioè, senza rischiare scivolate nella retorica celebrativa, dar conto del suo quotidiano sforzo di virtù, così nel privato come nel pubblico. E fra i molti potrei infilarmi anche io aggiungendo al tanto che già ho scritto, pubblicato e detto di lui lungo ormai numerosi anni, ancora onorandone la memoria nel ventennale della morte, in Consiglio comunale, e già da prima – nel 2008 – in un commosso e partecipato reading nel cine-teatro di Sant’Eulalia, quanto ho di più raccolto ed elaborato per il generoso conferimento che alla mia “fondazione” (biblio/emeroteca e depositi archivistici) aveva fatto ora sono già tre lustri il figlio Luigi. Nel molto, moltissimo altro, oltre a qualche abbondante chilo di corrispondenza e privata e pubblica, anche – particolarmente significativa – una certa dimostrazione documentaria del suo rapporto con le scuole primarie/elementari (ma non solo) della città, e anche di fuori, che lo interrogavano su questo o quell’aspetto della millenaria storia sarda e cagliaritana.

Tappe minime di un percorso condiviso

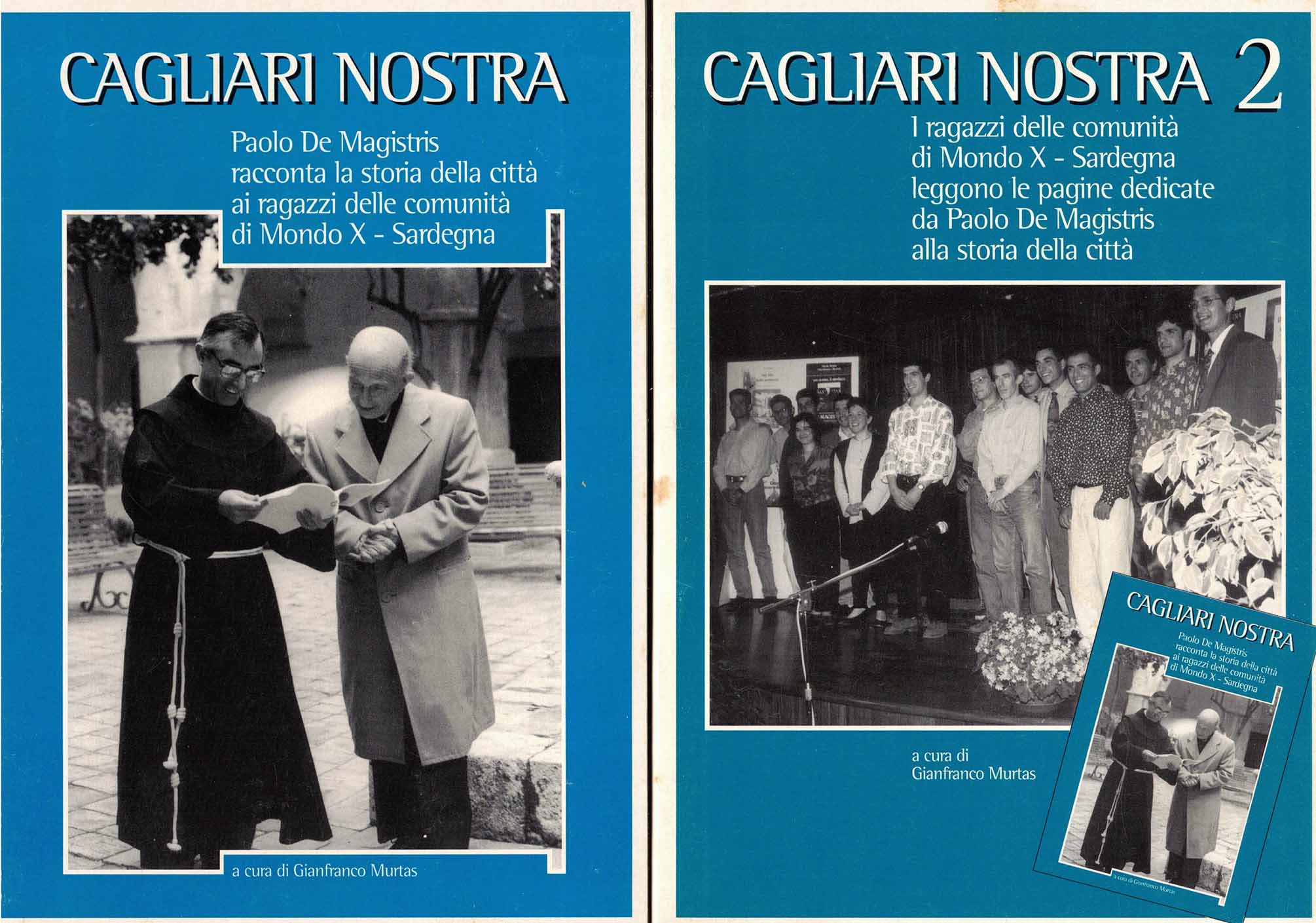

Nel novero mi pare giusto menzionare anche l’occasione che egli mi fornì per portare su carta, lasciandone traccia dunque nelle biblioteche pubbliche e nelle più numerose, ancorché più parche, librerie di casa, il contatto che ebbe una volta, era il 1994, con le comunità del polo urbano di Mondo X Sardegna – quello fondato da padre Salvatore Morittu –, quando non solo intrattenne i ragazzi sulle vicende tre volte millenarie del capoluogo (ma anche dell’entroterra, a partire da Selargius e Quartu e Quartucciu di cui tratteggiò il profilo sociale), ma si dispose anche a rispondere per iscritto a quel tanto di domande che le ore programmate per l’incontro non poterono soddisfare. Del che, dopo che nel quaderno Cagliari Nostra 1 e 2, potei anche nella edizione del 1998-1999 di Partenia in Callari fornire il dettaglio. Un capolavoro oblativo direi, di conoscenze mirate e complessive, del sindaco o ex sindaco ai ragazzi di Is Mirrionis e Sant’Elia che chiedevano, senza peraltro toglier spazio alle domande che pure dai sassaresi o dai nuoresi a lui venivano… Sì, poi nei primi mesi del 1995 ebbi il piacere di organizzare, presso gli spazi degli Amici del libro, di Sant’Eulalia, Santa Restituta e San Giacomo, fino a quelli di Campu ‘e Luas in Macchiareddu (nel decennale dell’esordio della comunità), ben cinque larghe assemblee di pubblico (più supplementi al Teatro dell’Arco) e belle sfilze di almeno cinquanta ragazzi che si susseguirono, in alternanza, al microfono… Fu il trionfo morale di un uomo buono e dotto, umile e di esperienza, che ascoltava la lettura di tanti suoi testi dalla voce di ragazzi in rimonta di vita e quelle volte, superando ogni timidezza o spaesamento, sopra un piccolo palco davanti a cento, centocinquanta, duecento persone ritemprate in un idem sentire.

Se non esondo, richiamerei infine – ché ogni biografia è anche, inevitabilmente, autobiografia – la generosa disponibilità, che a me lontanissimo dalle sue idee guelfe (e sia pure moderate o filtrate dal liberalismo che era stato dei Ballero, del filone materno delle sue ascendenze cioè) offerse per presentare, al Banco di Sardegna o al Casmez, i miei primi “mattoni” repubblicano/bacareddiani e/o della scena municipale alla fondazione de L’Unione Sarda, e di altro ancora. Arrendendosi infine ad essere anche interrogato per un libro intervista (curato da Paolo Matta oltre che da me) uscito nel 1989 e presentato, all’Auditorium, da Enrico Marongiu, Antonio Romagnino ed Umberto Cardia.

Crollata la cosiddetta “prima” Repubblica – quella involutasi nelle spire della partitocrazia, fattasi progressivo degrado del santo impianto costituzionale del 1946-1948, crollata sotto il peso delle sue colpe la Democrazia Cristiana delle correnti e pagane aggregazioni di potere, e squassatosi – con tutto il resto dell’arco parlamentare – anche il mio minoritario meraviglioso Partito Repubblicano Italiano (orfano ormai, oltreché delle idealità di Mazzini e Cattaneo, anche del genio civile e culturale di Ugo La Malfa e Giovanni Spadolini), concluse la sua stagione di vita pubblica – Paolo De Magistris – non negandosi a qualche richiesto affiancamento al movimento delle riforme istituzionali promosso da Mario Segni, e io pure, ma nelle retrovie, qualche apprezzamento (pur disperato) lo fornii alla impresa. Furono due-tre anni, quelli mediani dell’ultimo decennio del Novecento, in cui il rapporto con Paolo De Magistris ebbe, per me assai gratificanti, risvolti maggiormente personali, direi perfino intimi. Alla fiducia che mai, anche nelle stagioni del fossato di dottrina che ci distanziava, mi consentì di disconoscere alla sua integrità il pieno dei voti, ed anche alla simpatia umana che sempre mi coinvolse verso la sua persona – per anni in Biblioteca Universitaria ci si incontrava il sabato mattina – s’aggiunsero altri elementi di prossimità e lezioni sue, nel mentre del comune passeggio nella via Manno, che ben accolsi meditandole. Anche parzialmente bonificando il chiodo arrugginito ed acidissimo del mio vocazionale azionismo, e sempre rammentando che in una famiglia di rimandi monarchici egli, pur non ancora elettore, si disse nel 1946 favorevole alla repubblica.

Fra il giovane (o tale relativamente) cagliaritano proletario e l’affermato signore di un patriziato, pure cagliaritano, fattosi sinceramente democratico non mancarono le ragioni e le occasioni di intesa, né tutto andava a concludersi con il condiviso e persistente amore per la suggestiva e monumentale cattedrale di Santa Maria, che fu cosa anche della mia infanzia (in virtuosa “combine” con Sant’Eulalia) o la comune formazione sui banchi delle elementari di Santa Caterina al bastioncino, fra le vie Fossario e Canelles (avrò avuto il suo stesso banco della quarta e della quinta? Certamente del suo maestro Luigi Pani, dignitario giustinianeo, sono diventato, molti anni dopo la morte, biografo). C’era altro, ma certamente da lì, da “su connottu” dei fondamenti della nostra vita, si partiva. E idealmente, e per circostanze impreviste, si sarebbe arrivati, a cinquanta chilometri dalla nostra città, nella capitale della piana campidanese…

Una biblioteca passata alla Fondazione Dessì

Quando da Luigi De Magistris ebbi l’onore della gratuita cessione della biblioteca (o di parte cospicua della biblioteca) paterna, tentai vanamente, bussando a molte porte, di trattenere l’intero fondo – integrato, come detto, da molte carte riferite all’ufficio ora politico-partitico ora amministrativo-civico, ma anche a parallele attività di servizio sociale (pro-tubercolotici) e di relazione a trecentosessanta gradi, ad iniziare dalle scuole – in città o, meglio, nel centro storico di Cagliari.

A fronte dei ripetuti e sconsolanti dinieghi, e infine raccogliendo una riservata indicazione fornitami da don Mario Cugusi, che in parrocchia – a Sant’Eulalia – non disponeva di spazi adeguati (altrimenti senz’altro concessimi), potei contattare la Congregazione del SS. Sacramento nella Marina, nella persona dell’allora presidente (oggi scomparso) Giovanni Cappai. Ebbi allora finalmente – era il 2011 – una risposta positiva e di ampia liberalità: avrei potuto riversare alcune migliaia di libri ed i molti scatoloni di documenti, tutti da riordinare e censire come unità d’archivio per la futura pubblica fruizione, negli scaffali ancora presenti all’interno dei locali di vico Collegio (ma con accesso anche dai campi dell’oratorio interetnico della parrocchia), prima utilizzati dalla stessa Congregazione che aveva intanto deciso di ritrarsi nei suoi nuovi e organizzati spazi presso i campi dell’Ossigeno.

Fu un lavoro impegnativo, ma compiuto toto corde, quell’allestimento e in una bozza di regolamento che mi parve doveroso stendere per la futura disciplina, allora assegnai la qualifica di conservatore del fondo allo stesso Luigi De Magistris, riservando a me quella di suo aggiunto. Ma tutto fu, e restò purtroppo, nello stretto, e infine asfittico, ambito delle buone intenzioni. Perché dopo due o tre mesi soltanto, la stessa presidenza della Congregazione mi diede lo sfratto, intendendo offrire – credo ancora gratuitamente – la disponibilità di quegli stessi locali della Marina ad una associazione di cui non conosco la natura.

Avevo dato la mia parola che – certamente però non immaginando un così repentino dietro-front – avrei liberato “a richiesta” quelle stanze che avevo immaginato ospitale sede di incontro e discussione sulla vita cagliaritana, nei ripassi della storia e nelle proiezioni del tempo avanzante. E dunque in pochi giorni dovetti sbaraccare e, data l‘avarizia riscontrata in loco, mi decisi di chiedere alla Fondazione Dessì, cui mi legavano antichi amori cidresi, se fosse interessata a ricevere qualcosa come 2.400 volumi già censiti. Avutane risposta positiva tenni a dichiarare che desideravo il tutto fosse riposto in uno spazio adeguato, recante la dicitura “Fondo Paolo De Magistris”.

Villacidro era musica nota a don Paolo dacché, bambino in esplorazione dei vasti mondi osservabili dalla terrazza della casa di via Lamarmora, gli si disse il nome di quel paese che era il “paese d’ombre”, meta da lunghi decenni di vacanza… bronco-polmonare di tanti cagliaritani: «… Villacidro arroccata alle prime pendici dei Monti…».

Ho chiesto, ancora di recente, ma dopo averlo domandato chissà quante altre volte, se a quella intitolazione si fosse diligentemente provveduto, ricevendone una risposta sconsolante: rinvio, rinvio… È certo che le difficoltà operative e anche di conduzione della Fondazione, passata nel tempo per diverse presidenze e diversi consigli d’amministrazione, e passata anche per varie sedi (fino agli approdi, in associazione alla storica casa di Antioco Loru, allo storico molino Cadoni, di cui alle pagine dessiane di Paese d’ombre), abbiano obiettivamente ostacolato l’adempimento dell’impegno assunto. Confido ora che, potendo, si voglia…

Una parte minima del fondo librario (con la sezione dei “fogli sparsi”) la trattenni invece a Cagliari, parendomi per vari motivi che non fosse giustificata la migrazione … extra muros. Nei nuovi allestimenti della biblio/emeroteca di cui ho fatto prima menzione essa, peraltro già disponibile in tutti questi anni alla pubblica fruizione (com’è sorte di tutto quanto nominalmente – soltanto nominalmente – mi appartiene), avrà più appropriato affaccio dagli scaffali perché giovani studenti e anche più anziani studiosi possano attingere quel che sarà utile alle loro ricerche. Un timbro a stampa su ogni libro e/o cartella rimanda all’antica titolarità.

Ho creduto, in questo centenario della nascita del caro e indimenticato don Paolo De Magistris, di evocare alcuni passaggi forse minimi (ma per me “pieni”) della personale relazione che a lui mi unì e di informare con qualche compiutezza quant’altro vorrei si saldasse, tramite le carte provenienti dalla nobile casa di via Lamarmora cifrata da Gaetano Cima, nel rapporto di tutta la città, di tutta la Sardegna, con una memoria di così rara dignità.

E mi pare adesso doveroso omaggio allo scrittore e memorialista che tanti titoli passò agli editori – comprese quelle deliziose sillogi poetiche nella parlata cagliaritana che, a ciò invitato, volle presentare in televisione (ripreso in una sera d’estate nella bellissima passeggiata di Buoncammino), in una trasmissione a puntate (“Zibaldone”) che nel 1991 potei realizzare con i giovani amici Maurizio Battelli, Vito Biolchini, Elio Masala, Massimiliano Rais e Armando Serri – il ricorrere direttamente a lui, recuperando alcune pagine introduttive del suo bellissimo Infanzia come una sinfonia(pubblicato nel 1970 dalle Industrie Grafiche Editoriali Sarde, e meritoriamente ristampato successivamente a cura del Centro Studi Stampace “Andrea Devoto”).

Castello, sa ruga deretta, i gatti

La via La Marmora, un tempo «via Dritta», perché è tortuosa come una serpe, è la via principale del Castello. Più larga, o meglio, meno stretta delle altre che, come nastri, scendono dalla Torre di San Pancrazio fino alla porta meridionale oggi incorporata nel Palazzo Boyl, è fiancheggiata dalle case, invero assai modeste, delle più cospicue famiglie dell'aristocrazia Cagliaritana.

Vi si affacciano infatti, prive di ogni rilievo architettonico e, anche, solo di elementi di grandiosità, le case Sanjust, Manca di San Placido, Amat di S. Filippo ed altre, modeste, strette, servite da scale inverosimili, piene di bugigattoli ad ogni svoltare di rampa. Poche eccezioni, per alcune case un po’ più pulite, con alcunché di pretenzioso o semplicemente ritoccate, nei primi decenni dell'ottocento, con quel vivido senso del razionale e del ritmico che era proprio del neoclassico e dell'unico architetto che la Sardegna avesse espresso, Gaetano Cima.

La casa «delle cinque teste» ostentava, in fregio al portone, cinque medaglioni di personaggi imperiali romani. La casa Vivaldi-Pasqua si notava per un certo tono di solennità e così la casa Aymerich di Laconi.

Nel tratto più erto della via Dritta, tra la animata «Piazzetta» e la silenziosa e ventosa «Piazza delle Prigioni» la nostra casa se, al par delle altre, non era un esempio di architettura signorile, si faceva notare per un certo equilibrio di proporzioni nel giuoco, asimmetrico, di balconi e finestre e, sopratutto, per la ampiezza e regolarità della «tromba» della scala.

In cima a 90 scalini, adattando precedenti vani di servizio e ricavandone altri con estrosi rifacimenti, papà aveva creato, nei primi anni del secolo l'appartamento dove avrebbe tirato su la famiglia (8 figli nati, 6 giunti all'età adulta), dove avrebbe esercitato in un primo tempo la sua professione medica, dove avrebbe, mancando di pochi mesi le nozze d'oro, chiuso gli occhi.

Dalle luminose finestre issate sopra i cornicioni e i tetti, si godeva, per un giro di tre quarti di cerchio, la vista incomparabile di Cagliari dal Porto allo Stagno di Santa Gilla, dal quartiere della Marina al Buon Cammino.

Il traffico dei piroscafi in Porto, con le lunghe scie lasciate dalle eliche nei lenti movimenti di approdo e di distacco dai moli, il paziente lentissimo viaggio delle maone colme di squadrati cumuli di sale nelle immobili acque dello Stagno, gli incendi scarlatti e violetti dei tramonti oltre i «monti» di Pula e di Uta, il via vai delle donnette e dei frati nell'umile chiesa dei Cappuccini, il polverone sollevato dalle marce di istruzione dei soldati accasermati nella «Carlo Alberto» in Buon Cammino, erano i motivi che per ore ci tenevano con la fronte incollata ai vetri o arrampicati sui sedili del terrazzo, nelle fresche mattinate estive e negli assolati, inebrianti pomeriggi invernali.

Lo sguardo sapeva anche dove posarsi, più lontano nell'orizzonte o più vicino nella ridda di tetti alti, bassi, lunghi, bisquadri della vasta porzione di città dominata dal nostro aereo punto d'osservazione.

Il Castello di San Michele, l'idroscalo di Elmas, Villacidro arroccata alle prime pendici dei Monti, delimitavano l'immenso cono visivo del Campidano, dove lo sguardo, nelle terse mattine invernali spazzate dalla rigida, vivificante tramontana, faceva a gara a scoprire le ciminiere di San Gavino e, ancora più in fondo ancora, il Golfo di Oristano.

Più vicini a noi, il cupolino rosso della Chiesa di Santa Croce, l'ampia facciata neoclassica dell'ospedale Civile, affollato, nei giorni di visita, di pazienti turbe di parenti, colme di pacchi, in attesa, dalle prime ore della mattinata, per le brevi visite consentite ai degenti dei cameroni, e infine i tetti, regno dei gatti e palestra acrobatica delle rondini che a velocità si infilavano nelle misteriose aperture degli sfiatatoi, con un frullare d'ali cui rispondeva dall'interno lo stridio dei rondinini.

Sopra i tetti, a portata di mano quasi, della casa già del Marchese di Quirra, uno squadrato torrino, ricoperto da una cuspide piramidale, dava luce alla sottostante scala, da finestrine quadre perennemente prive di vetri. Sulla cuspide un cilindretto sosteneva una banderuola a forma di cane o di leone, dalla lingua lampeggiante.

La nostra anziana cameriera, maggiordomina, molto più prosaicamente vi riconosceva un coniglio e vi si regolava con molta attenzione per stabilire il corso dei venti e, di lì, ricavare auspici o timori pel tempo del giorno successivo.

Ancora al di là, la serie dei piccoli irregolari tetti del «Quartiere Vecchio». Un terrazzino che si e no raggiungeva i quattro metri quadri, era occupato in gran parte da una tavola circolare.

Attorno, con movimento inarrestabile, nervoso, da animale in gabbia, girava un grosso cane che accompagnava con intermittenti guaiti, lamentevoli e rabbiosi, il forsennato andare come d'asino alla mola. Era il cane di «Maistru Romulu» un capo-mastro muratore non più alto di 1 metro e cinquanta e altrettanto largo alla vita. Rubicondo e gioviale, dai capelli brizzolati tagliati corti a spazzola, era perennemente vestito con un abito dall'indefinito colore di vinaccia mentre in capo portava il cappello di velluto floscio nero che muratori, calzolai e operai in genere, portavano, invece, soltanto la domenica quando indossavano il vestito azzurro dal taglio fuori moda.

Era il normale assuntore dei piccoli o grandi frequenti lavori di manutenzione di casa e, perciò, in strada distribuiva ai «grandi» profonde scappellate accompagnate da un dignitoso inchino, mentre, con convinta solennità, dichiarava «Mi rispetti».

Pienamente convinto anche delle sue capacità tecniche, mal tollerava i controlli cui, invece, si sottoponevano i suoi preventivi di lavoro.

Aveva organizzato una «Società della Madonna delle Grazie» che zelava il culto della Madonna venerata nel portico omonimo, in prossimità di una delle cisterne d'acqua che, avvelenate, si disse, dai francesi nel XVII secolo, diedero modo a S. Efisio di dimostrare una volta di più la sua amorevole protezione su Cagliari e ai Cagliaritani di organizzarvi in suo onore una sosta della processione penitenziale del Giovedì Santo, quando il simulacro, impennacchiato di nero, compie il «giro delle sette chiese».

In una drammatica notte invernale della nostra remota infanzia, il quadro della Vergine fu colpito a sassate. Uno dei sassi sacrileghi rimase incassato nel vetro in frantumi. La stessa notte, nella sua stanzuccia di solitario, in via La Marmora, a pochi passi da casa e dal portico, veniva ucciso, a colpi di pietra, Giovannino Bello, un povero rivenditore ambulante che nel Largo Carlo Felice, vicino al Mercato della Carne, vendeva «1500 stecchini una lira» e le stringhe da scarpe a «8 unu francu, ott’una lira».

Alla Purissima e il maistru rutilante

E torniamo a Maistru Romulu e alla sua chiassosa Società delle Grazie.

Questa teneva le sue funzioni religiose nella Chiesa della Purissima. Al sacro seguiva spesso il profano con cene e bevute che sciogliendo la loquacità dei soci davano luogo a rumorose manifestazioni come quella in occasione dell'ultimo giorno dell'anno quando con affettuose, reiterate strette di mano, e guai se nel giro uno solo veniva saltato, si auguravano, fino a tant'ora di notte (ancora non erano in uso le barbare rotture di stoviglie e la defenestrazione delle sedie sfondate e dei materassi scuciti) con voce stentorea «Buona Notte e Buon Anno, Buon Anno e Buonanotte» e così via.

Nella Chiesa della Purissima, dunque, per una delle sagre aveva deciso Maistru Romulu di far sfoggio di addobbi rutilanti e, comprata una notevole quantità di stoffe da parato, aveva chiamato un autorevole personaggio del laicato cattolico di 50 anni fa, Presidentessa di tutte le opere e Comitati in cui si sbizzarriva la fantasia benefica delle Signore dell'aristocrazia, perché ammirasse tanto lusso.

La terribile dama, dato uno sguardo di tecnica sufficienza, sentenziò senza rimedio «Stracci».

Per nulla smarrito, anche se con la morte nel cuore, Maestro Romolo azzarda: «Come stracci, se...». «Straccissimi» scende, inappellabile, la sentenza della Presidentessa che solenne e altera lascia di stucco Maistru Romulu che, evidentemente, se si intende di incannucciati, di travi di ginepro e di «arregiolas sardas» dal caldo colore di sangue, non distingue una cotonata da un broccato.

È la Purissima un nascosto gioiello tardo gotico, di netta impronta aragonese. Annessa ad un antico convento di Clarisse che poi ospitò la «scuola normale» regno dell'insegnamento laicista paramassonico e delle prime ondate femministiche e, successivamente e ancora, l'Istituto Magistrale, non mostra all'esterno segni appariscenti e solo a vederla dall'alto, dal terrazzo aereo sui tetti di casa nostra o meglio dalla Torre di San Pancrazio, si fa notare per il giuoco plastico dei cupolini delle cappelle, intensamente neri di catrame.

All'interno, invece, bianchissimo per il latte di calce, l'impressione è vivissima per la nudità architettonica essenziale, per le armoniosissime proporzioni, per la luminosità che irrompe dai finestroni a bifora rivolti ad oriente.

I costoloni delle volte a vele, nella unica navata, nel presbiterio, nelle sei cappelle, nervosi e spiccanti, terminano con i consueti bottoni scolpiti.

La grande, nuda parete meridionale ha al centro un grande Crocifisso ligneo dal bellissimo colorito bruno, assai vicino per stile, espressione e atteggiamento ai crocifissi nascosti e segreti delle nostre chiese romaniche sarde e, come quelli, dominante l'intera Chiesa secondo dice l'Autore sacro «Regnavit a ligno Deus».

Dal gotico, con un balzo concettuale arditissimo che, però, il comune contenuto di bellezza colma, al barocco. Un altare ligneo trionfale, colmo di dorature nelle colonne tortili, nei comparti scanditi a linee spezzate, nei cesti di fiori e frutta occupa tutta intera la parete settentrionale.

Nella nicchia centrale una dolcissima Madonna Immacolata, vestita d'azzurro, con la luna sotto i piedi, schiaccia un nero serpente dalla bocca fiammeggiante.

Nella posizione sinuosa, nel ricco panneggio del manto essa ricordava subito ai nostri occhi infantili la statua secentesca dal roseo, delicatissimo volto, dal manto cosparso di stelle, dal vestito fiorito come un broccato, che si venerava, tramandata di generazione in generazione, in casa e che per il periodo della novena veniva prestata, destando in noi vivissimi sensi di importanza, alla Chiesa di San Giuseppe.

Di fronte all'altare, un gran cuore d'argento sospeso alla volta, conteneva (e contiene) i nomi dei benefattori che dopo l'abbandono semisecolare seguito alla eversione dei beni ecclesiastici e alla soppressione degli ordini, resero possibile il restauro e la riapertura al culto del tempio, meritando il ricordo marmoreo che, in paludato, fluente latino, dettò il Prof. Soro, nome non ignoto alla nostra curiosità infantile che collezionava e ordinava le notizie e i ricordi dei tristi ed eroici tempi in cui esser cattolici era una divisa che richiedeva integralismo e senso della prima linea.

Sotto il crocifisso della gran parete nuda, due bancate settecentesche, dalla spalliera scompartita da sottili, lunghe e degradanti colonnine come le canne d'un organo sinuoso, accoglievano, nei giorni della novena della Purissima, fin dalle prime ore pomeridiane, vecchietti e vecchiette, in attesa della breve, semplice, ma tanto suggestiva funzione centrata sul canto del «Tota Pulchra».

Erano figure notissime a noi che di Castello e dei suoi sottani scuri ed umidi e dei suoi bugigattoli rintanati nelle misteriose, assurde scale tutte risvolti, conoscevamo tutti i suoi abitanti, alla nostra famiglia legati da molteplici motivi di «clientela».

In primo luogo perché di tutti papà era il medico, paziente, buono e... a buon prezzo, poi perché da generazioni servivano la casa come artigiani, infine perché attraverso le opere Vincenziane, frequenti erano i contatti assistenziali.

Riempivano la lunga bancata, composti e modesti, col rosario in mano. Ma ogni tanto, tra una «posta» e l'altra de «s'arresu», un rapido, dignitosissimo avvicinamento consentiva di fare commenti sul tempo, sulla bravura del predicatore, su chi man mano sopraggiungeva, sul costo «de sa lattarina» e sull'efficacia miracolosa dell'olio di San Salvatore (Beatu Salvatori).

Filomena Cossu, dalla voce rabbiosa e conscia della sua dignità di figlia, pensionata, di un cancelliere.

Laurina Soro, decorata «Pro Ecclesia et Pontifice», instancabile tessitrice di riparazioni a situazioni familiari irregolari, ad un tempo Dama di Carità e assistita, nella sua dignitosissima miseria, della Conferenza «delle Marchese».

Celestricca, dagli enormi piedi maschili, con due occhi impercettibili in un volto tagliato grossolanamente con la scure.

Grazietta Seguri, cucitrice a domicilio, tremula nel corpo e nella voce, dispensatrice di formule sacramentali per malattie e disgrazie.

Pilimeddu, maggiordomo scoronato ma fedele fino alla tomba nel ricordo silenzioso e compassionevole degli splendori che furono.

Il Cavaliere Nieddu, omaccione grande e grosso dalla voce inutilmente tonante perché mai usata per esprimere un'idea purchessia.

E i mille altri che si alternavano, nel rapido avvicendarsi ch'è dei vecchi, portando con sé il segreto di una vita umile e nascosta, nelle altrettanto umili tombe scavate nell'orto delle Palme del Cimitero di Bonaria.

Fra il 30 di Novembre e l'8 Dicembre, tra le quattro e le cinque del pomeriggio, il rarefatto, luminoso silenzio, rotto, talvolta, soltanto dal sibilo del vento, veniva scandito a intervalli di un quarto d'ora, dal suono monacale della Purissima. Dal campaniletto a vela, le onde argentine dei brevi, rapidi rintocchi, si propagavano e chiamavano a raccolta i fedeli.

Entravano anche in casa nostra, e ci scuotevano dal torpore che il braciere a tripode provocava tenendoci avvinti col fascino incantatore del calore, col furtivo giuoco nella cenere, con la scoperta sempre nuova del fuoco, del serico, vellutato svolgersi dei carboni combusti a mano a mano che, nel lento bruciarsi, i tronchetti del carbone di legno si consumavano all'interno.

Sotto il panciuto braciere, tra le gambe leonine, il gatto, immancabile compagno e paziente vittima dei nostri giuochi, dormiva ronfando, socchiudendo di tanto in tanto, torpidamente, gli occhi, per un rapido controllo della situazione.

I gatti e l’onomastica personale

Gatti, in casa, ne abbiamo sempre posseduto. Fosse necessità per combattere i topi che spadroneggiano nelle vecchie case di Castello e che, nella nostra, avevano grandi riserve di carte antiche per farsene morbidi nidi e immensi territori da scorrazzare nelle indiavolate scorribande notturne, nelle ampie intercapedini tra volta e pavimenti, o fosse, invece, semplicemente, rispetto di una tradizione universalmente osservata a Cagliari e, in sostanza, rivelante amore per la natura, in persona di uno dei più belli, più interessanti, più curiosi degli animali, fatto sta che la nostra infanzia è inscindibile dalla compagnia del gatto.

Gatto comune, si intende, gatto amato come animale e non smanceria verso i pelosi fru-fru infiocchettati o verso i laidi castrati delle zitelle prive di interessi affettivi.

Gatti, perciò, senza pedigree e nati nelle rissose avventure notturne in cui ai lamentosi miagolii dei furibondi amorazzi si mescolano le rabbiose folate delle tempeste di vento di febbraio e marzo.

Gattacci procurati mediante scambi tra portinaie, in cui era abilissima intermediaria Celestricca, cui veniva affidata la cura di assicurare buoni collocamenti alle numerose nidiate annualmente elargite dalle varie «muscite» casalinghe.

Gatti pezzati di bianco e nero, con giuochi di chiaroscuro resi sempre più complicati dal moltiplicarsi degli incroci morganatici.

Gatti tigrati in tonalità cenerina detti in sardo «pertiazzus», con riferimento, forse, al risultato del trucco usato da Giacobbe per dividere i greggi con l'avaro suocero.

Gatti grigi, gatti color miele, gatti neri come il carbone, in cui, di notte, gli occhi sfavillavano come magico fuoco verde.

In genere li chiamavamo «cacana» mentre nei sottani e nei mezzanelli gli appellativi più diffusi erano quello già ricordato di «muscitta», spesso diminuito a «muscittedda», e quelli di «pisittu» di impronta piuttosto paesana e, infine, di «pippiu».

Dopo varie «cacane», morte tutte o in esilio per rogna o per eccessi di caccia, in genere per aver mangiato i gechi, per una strana «defaillance» dell'istinto, abbiamo un «mustafà» grigio, abilissimo acrobata, uno o due «fisini», una «eufemia» dalle flessuose movenze, chiazzata di bianco e di grigio, in tonalità «fin de siècle», una «muscareddu» figlia della precedente, barattata crudelmente per mezza fiasca d'olio e ritornata a casa dopo che avevamo finito il preziosissimo condimento, introvabile negli anni della guerra, e infine, un «perdingianu» figlio di «muscareddu», affezionatissimo a papà, sopravvissuto a Lui, condotto a Roma da Casimiro e lì morto alcun tempo dopo che anche Casimiro ci aveva lasciato.

Il diverso modo di denominare i gatti a seconda degli strati sociali non era un fenomeno isolato giacché aveva un preciso riscontro nella onomastica personale.

Oggi, nel più vasto quadro della mediazione delle classi, i nomi non rivelano differenze castali, giacché tutti chiamano i nuovi nati Patrizia, Susanna, Marisa, Massimo, Gianluca, Donatella e Walter. 30 o 40 anni fa la cosa era assai diversa.

E così mentre nelle chiuse cerchie aristocratiche, fedeli osservanti delle tradizioni, non si usciva dai Giaime, Lorenzo, Carlo, Giuseppe, Pietro (non Piero) e già segnava abdicazione introdurre un Paolo mentre non si aborriva da Efisio e Raimondo, nelle classi intermedie, volta a volta influenzate da spiriti patriottici o da esaltazioni per l'opera lirica, per i grandi romanzi «feuilleton» o, peggio ancora, per l'operetta, fiorivano, e con ciò si tradiva anche involontariamente l'età delle donne, le Eleonore, le Aide, Adriane, Virginie, Silvie, Amelie, le Margherite e le Anite, le Lollette e le Tecle.

Ancora un gradino più sotto ed ecco che i sottani, già pieni senza alcuna concessione romantica, di Efisie, Arremunde e Buicche, si popolarono di Mercede, Bonarine, Tonine e Fannuccie e Gesuine.

Tra nubi di incenso finiva intanto la novena. E la piccola folla sciamava. Rapide prese di tabacco «macubinu» o «Sant'Antoninu» da scatolini di corno, concludevano profanamente la serata. E mentre il buio delle ripide strade inghiottiva ad ogni svolta gruppi di vecchiette, il profumo delle caldarroste impregnava l'aria quieta della notte.

Nell’orto del Conservatorio della Provvidenza

Appena compiuti i cinque anni, due avvenimenti importanti venivano a imprimere un cambiamento alle abitudini della nostra vita: la Prima Comunione e l'iscrizione a scuola.

Io frequentai la I, la II e la III elementare presso il «Conservatorio della Provvidenza» già collegio dei Nobili, la cui fondazione risale ai primi decenni del XIX secolo per opera dei Re di Sardegna e durante le funzioni viceregie del Conte Giuseppe Roberti.

L'insegnamento era impartito dalle Suore «Cornette», le figlie della Carità, che in Città esplicavano la loro opera in altri istituti benefici, tutti di netta impronta ottocentesca, compreso l'Ospedale Civile.

Fra di esse Suor Matilde Rabagliati di Saluzzo sembrava essere lì dal giorno della fondazione. In realtà era già a Cagliari da una quarantina d'anni e ancora 30 ne avrebbe passato sulla breccia, distribuendo a innumerabili generazioni di alunni, bigliettini di carta lucida colorata a seconda del rendimento negli studi nonché bolli di liquerizia di cui teneva un attivo commercio a prò delle missioni, in aperta concorrenza con quello che al pianterreno dello stesso stabile e allo stesso scopo teneva la Suora dell'asilo che né io né i miei fratelli avevamo frequentato, pur essendo acquirenti dei granelli di zucchero all'anice e delle liquerizie che la Suora teneva in un vecchio barattolo di cacao.

Quando la conobbi io Suor Matilde era piccola e già tendente ad incartapecorirsi, ma vivacissima come traspariva da due occhi neri e aguzzi.

Altro notevole personaggio era Suor Camilla, allora addetta alla cucina e che aveva per me e per mio fratello Luigi una particolare predilezione, essendole stati affidati in età ancora più tenera e in un periodo di malattie a catena in famiglia.

Conoscevamo così del «Conservatorio» ogni segreto e ogni angolo riposto, sia nella casa sia nell'orto, ricavato sugli spalti delle mura pisane e al quale si arrivava per una ripida, lunga scala ricavata nella rupe a strapiombo del colle di Castello.

Con Suor Camilla andavamo a cogliere gli ortaggi per il pranzo e i fichi che cadevano da un enorme albero. Questi fichi passati al forno, costituivano per noi una leccornia che Suor Camilla ci dava a mano larga.

A scuola, la classe era formata in prevalenza di educande, strette in grembiuloni neri di taglia sempre inferiore al necessario, con grosse calze grigie a costole, rubizze nei pomelli lucidi di campagnuole.

Il resto degli alunni era composto in gran parte di bambini delle famiglie aristocratiche (e povere) del Castello. Ci trovavamo perciò fra cugini.

Avrei continuato su quella strada fino a sposarmi con una cugina in primo grado, una compagna di scuola in I elementare.

Alla prima comunione e all’Assunta

La prima Comunione, previa preparazione impartita, come ai miei fratelli e cugini per vastissimo raggio e per innumerevoli generazioni prima e dopo, dalle Marchesine Amat, senza età, senza legami sensibili col mondo, fuori del tempo e dello spazio, la ricevetti il 15 agosto 1930, festa dell'Assunta (e non di Ferragosto, concetto profano e standardizzato che Cagliari avrebbe ignorato ancora per qualche decennio) dalle mani del Canonico Giuseppe Uras Parroco della Cattedrale.

La festa dell'Assunta era allora, nella chiesa Primaziale, celebrata con grande solennità anche perché, in coincidenza con essa proprio per il grande afflusso di persone che essa attirava, veniva, nella funzione pomeridiana e prima della processione, esposta all'adorazione e al bacio la Sacra Spina.

Per l'occasione veniva allestito un palchetto di legno dipinto in verde, usato esclusivamente per tale circostanza. Ma già da alcuni giorni prima fervevano i preparativi.

Infatti veniva tirato fuori dai misteriosi locali del tesoro, scavati nella profondità della viva roccia, assieme al reliquiario anche il prezioso trittico che, con altri oggetti d'arte e di culto, furono rubati al sacco di Roma e fortunosamente giunsero a Cagliari con l'autore del furto, sbattuto da una tempesta. Clemente VII lasciò alla Città reliquario e trittico, oggi visibili nella apposita Cappella detta, appunto, della Sacra Spina.

C'era poi da «vestire» l'Assunta. E questo era un compito complesso che mobilitava sacristi e monesigli (los monaguillos) e «Marchese», nome ognicomprensivo delle dame castelane.

I primi dovevano tirar su la cancellata di ferro, le casse contenenti il simulacro, i vestiti e gli ornamenti, i grandi candelieri di legno dorato. Le seconde, per un privilegio accordato alle «Dame di Corte» nel breve periodo in cui Cagliari, ospitò la Casa Regnante, e di cui esse erano le discendenti, controllate attraverso un severo riscontro di alberi genealogici dove erano tutte ferratissime, dovevano «vestire» la Madonna.

Nessun uomo poteva assistere alla bisogna, e potevano considerarci fortunati noi bambini che non eravamo ritenuti tali.

Il simulacro, conservato con una sorta di camicione, veniva pian piano rivestito della parrucca, di un ampio corsetto di broccato, di una ricchissima sottana, e poi ancora di un manto di raso. E così disteso su un letto di cuscini di raso e legno dorato. Ai piedi venivano infilati i sandali d'argento sbalzato, ai polsi i volanti arricciati, gli anelli preziosi alle dita. Infine un ampio velo veniva appuntato al capo con la ricca corona d'argento.

Ai quattro angoli della lettiera, angeli scolpiti reggevano in mano quattro mazzi di rose, di gigli, di datteri e d'olive. Richiami biblici di simboli verginali. Teologia dei poveri anche questa.

Ricoperto il tutto con un velo di tulle, alta sul palco, la «dormitio Virginis» era pronta a ricevere l'omaggio delle folle.

Un inchino contegnoso, mezzo genuflessione liturgica e mezzo cerimonia di corte e le dame, finita l'opera e smesso l'ininterrotto conversare in un ricco, saporoso dialetto infarcito di spagnolismi, sarebbero tornate, dopo un tuffo nel passato, ai consueti, più modesti impegni casalinghi anche se signorilmente disimpegnati in poltrona.

Le meraviglie di Santa Maria Reginae Sardorum

La Cattedrale per noi non aveva misteri. Ogni angolo, ogni particolare ci era noto, nella ricca decorazione marmorea come nelle pietre scolpite degli archi interni che allora, tra il 1930 e il 1935, venivano liberati dalla bianca calce con cui nel 1700 tutto era stato ricoperto.

Venivano alla luce così i massicci pilastri di calcare e i capitelli ricchi di foglie d'acanto e si scoprivano dietro posticce pareti i due preziosi gioielli delle cappelle gotiche.

Ma sopratutto nelle facce interne degli archi di separazione delle navate e, in esse, delle cappelle, assumevano risalto le sculture, volti di santi e mascheroni, rose e arabeschi, una ricchezza decorativa ignorata e che ancor oggi pochi conoscono.

Alcuni temi per altro, anche nella totale copertura dettata dal gusto neoclassico contrario ad ogni decorazione, erano rimasti visibili, come il gruppo che sovrasta l'arco della Cappella del Santissimo Sacramento, rappresentante il tempo eterno, sempre vecchio e sempre giovane, nelle due figure, appunto, di un vegliardo e di un bambino.

Sapevamo che il nonno paterno, Casimiro, quotidiano, assiduo ministro di tutte le Messe che, allora numerose, si celebravano, e che sovente accompagnava il nipotino omonimo, interpretava il gruppo come la rappresentazione, giusto sua, al tramonto, e di Casimiro, all'aurora della vita.

Nella Cappella dove, negletta, ignota ai più, si venera la Madonna Nera di S. Eusebio, che a Oropa e a Crea ha sontuosi Santuari immensi e ricchi d'opera d'arte, attirava la nostra attenzione infantile lo stemma che campeggia al centro del paliotto, di marmi policromi intarsiati, dell'altare. Una torre sormontata da un sole raggiante e antropomorfo, stranamente rassomigliante al «sol» peruviano, tra due pistoloni secenteschi dalle lunghe canne e dalle massicce impugnature.

Ma dove infallibilmente, nonostante ogni invito alla compunzione, i nostri sguardi, come attratti magneticamente, andavano, era la cappella di S. Michele dove una realistica rappresentazione raffigura l'Arcangelo, con uno scudo troppo piccolo su cui è scritto «quis ut Deus» che con i dardi dell'ira divina in mano caccia i ribelli nelle tortuose, pettinate fiamme infernali, a contatto delle quali i corpi efebici si trasformano in teste vellose dagli zoccoli fessi come irsuti caproni.

E ancora lo scheletro paludato dei monumenti funebri, le clepsidre, le panoplie d'armi e orifiammi di tutti i personaggi spagnoli e piemontesi e sardi di cui la Cattedrale è il mausoleo.

Il Santuario, ridondante di forme e di colori, dove nemmeno un centimetro quadrato è privo di un ornamento secondo il canone barocco che governava l'orror vacui, con i suoi sepolcreti dei martiri, era un libro illustrato di storia delle persecuzioni.

Ogni martire vi è infatti rappresentato con gli strumenti del supplizio e così conoscevamo a memoria quello bruciato vivo, quello con la testa spaccata dal fendente di uno sciabolone, quello dalla testa spiccicata da un taglio netto, raffigurato nei due tempi della spada che taglia e della testa rotolata per terra etc... E infine la sacrestia e l'aula capitolare.

Nell'aula capitolare, dove era severamente rispettata la ferrea distinzione fra canonici e beneficiati, che non vi avevano accesso se non per le riunioni, era rigorosamente proibito entrare. Solo sgusciandovi come è dato ai bambini o godendo di qualche affettuosa protezione, ci era dato di sgattaiolarvi dentro e ficcare il naso dappertutto.

Ciò che colpiva di più la nostra attenzione, per un inconscio gusto dell'antico, erano certi banchi secenteschi, foderati di pelle trapunta a losanghe. A dire il vero, la lucida pelle originale in più punti aveva ceduto alla vecchiaia e lasciava uscire l'imbottitura.

In taluni angoli erano state fatte delle maldestre riparazioni da un ciabattino di infimo ordine, Buicheddu, che agli occhi dei parsimoniosi economi capitolari aveva il pregio d'essere modesto nelle pretese, quanto lo era nelle prestazioni.

Ma non meno interessante era il galero rosso del Cardinale Cadello, appeso a penzolone, a mezzaria, a certe chiavi di ferro che congiungevano le pareti sotto la volta a spicchi. Sapevamo che si trattava dell'unico arcivescovo di Cagliari insignito della porpora ma che non aveva fatto a tempo neanche a prestare l'obbedienza essendo morto appena dopo la promozione. Ciò avveniva negli anni in cui la Corte Sabauda era esiliata a Cagliari. Tanti altri ricordi di tale esilio e di avvenimenti connessi riempiono la Cattedrale e anche di essi la memoria dell'infanzia è piena.

Alle pareti una serie di quadri di cui non sapevamo apprezzare il valore. Per altro ci interessava moltissimo il particolare che una certa serie di quadretti era dipinta sul rame. Trattasi di una interessante raccolta di scene fiamminghe, di non scarso valore.

Ancora alle pareti, sotto i quadri, stava una fila di cassepanche dall'alto dorsale. Erano destinate una per ogni canonico che usava la cassa quale ripostiglio di breviari, libri, rituali e cantorali. Altri vi conservavano anche la mitria, la berretta a tre punte col fiocco rosso.

Una, appartenente al Canonico G.L.P. [Giuseppe Lai Pedroni] conteneva un insolito bric-a-brac nel più caotico disordine, la mantelletta paonazza, le scarpe, i libri, arrotolati in un intrico indescrivibile. Per estrarre l'oggetto di circostanza occorreva cercare alla cieca, rimestando il tutto. Avvenne così che una volta un bel pezzo di odoroso formaggio pecorino andò a infilarsi, come nel più congeniale dei rifugi, dentro una scarpa prelatizia con tanto di fibbia. Se genio e sregolatezza sono elementi complementari, il disordine del cassone era la misura della intelligenza del Canonico G.L.P., giornalista, insegnante, uomo di governo nella diocesi e anche finissimo, caustico spirito.

Dalla vasta aula capitolare si ammirava un vastissimo panorama dalle campagne di Quartu al forte di S. Ignazio al colle di Bonaria. Dove oggi pullulano gli informi casermoni di cemento, sognati in qualche oppressivo incubo, verdeggiavano i cardeti e gli orti. Gli stagni e le saline, immobili, riflettevano il sole abbacinante ai lati estremi della vasta distesa di campi su cui emergevano il ciuffo di palme di Molentargius, la chiesetta aragonese di Monteurpinu, San Saturnino e, alta sul colle, al di sopra del quadrettato cimitero, la incompiuta Basilica di Bonaria.

In fondo all'aula, una porta retta da cardini disuguali, immetteva al lavabo, da dove una scaletta portava ai misteriosi, segreti locali del tesoro e dell'archivio. Ma passarla era assolutamente proibito: nec plus ultra.

La gotica sacrestia dei beneficiati era meno ricca di cose interessanti. Non ne era però sprovvista: la pendola in legno laccato a fiori e decorazioni in bronzo, chiusa dentro una teca a vetri, che solo il Decano poteva regolare, dandogli periodicamente la corda e spostando le frecce in avanti per la diffusa illusione che, così, era più facile esser puntuali, l'armadio a muro in cui si conservava il vino per Messe, che si esauriva più velocemente che non dovesse, l'asciugamano rotante, un telo grande quanto un lenzuolo unito con fiocchi alle estremità strette e che girava su un rullo infisso in una mensola di legno scolpito a foglie d'acanto. Sull'asciugamano si stampavano a dozzine le mani sporche dei bambini che si divertivano a farlo ruotare a grande velocità.

Ma al di là di una muratura posticcia v'era il regno dell'impensato. Un ammasso informe di sedie, di catafalchi, di pedane per statue, di colonne in legno, di casse, di tavoli, nell'oscurità del locale, appena rotta da una finestrella con grata, che dava al Fossario, velata da due o tre secoli di ragnatele, dava a prima vista l'idea di un crollo immane. Era invece il deposito dove i sacristi si muovevano con estrema disinvoltura per trarre fuori ciò che di volta in volta serviva per allestire altarini ed espositori e tumuli solenni come quello altissimo per la messa funebre degli Arcivescovi, con la mitria bianchissima sul cuscino di velluto nero.

Era anche un luogo ideale per nascondersi, per far la guerra, per rincorrersi durante le attese tra una funzione e l'altra quando si serviva da chierichetti.

Da questo bazar, un arco portava ai gabinetti della Cattedrale, la cui pulizia era affidata a «Pastasciutta», un vecchietto smilzo, con un paio di baffetti brizzolati, vestito quasi sempre da soldato, in estate con quella grossa tela grigia, rigida che pareva dovesse impedire il movimento delle gambe e delle braccia, in inverno con un cappotto verde di ruvido, pungente panno militare, che gli arrivava fino ai piedi.

A metà dell'arco un ballatoio con una ringhiera di legno. E in essa, quasi schierati ieraticamente per una solennità liturgica, alcuni simulacri lignei, di arte locale popolaresca, dai grandi occhi sbarrati e fissi, chiamati «is varonis» con evidente derivazione dallo spagnolo Varon, in senso però non di personalità bensì di personaggio.

Uno d'essi aveva la mano destra distesa. Un ignoto iconoclasta vi aveva collocato qualcosa che proveniva dall'aldilà dell'arco e che forse era sfuggito alla pulizia di Pastasciutta.

La Corte dei Miracoli

Pastasciutta era uno dei tanti mendicanti di Cagliari, che posteggiavano davanti alle chiese, con lunghi e grossi rosari in mano, cantilenando l'invocazione all'elemosina alternata allo sciorinare del calendario dei santi, di cui tenevano, aperte a ventaglio, in mano, un mazzetto di immagini, di cui si andava matti facendone raccolta.

V'erano poi i mendicanti che il venerdì bussavano alle case per l'elemosina. Quando la ricevevano era d'obbligo recitare il ringraziamento «Deus si ddu paghiri e Santu Gaietanu de sa Provvidenzia». Al che si rispondeva: «Bandi cun Deus». Chiudeva il dialogo il medicante: «Abarri cun sa Mamma sua».

Non si era ancora ai tempi in cui per un’elemosina rifiutata si corre il rischio di una profluvie di male parole o, com'è avvenuto, di una regolare pistolettata.

Il venerdì il campanello di casa non aveva requie. Era una sfilata continua. Conoscevamo i tipi ad uno ad uno. Ogni tanto qualcuno non tornava più mentre il suo posto veniva preso da uno nuovo.

Dal giovedì sera nell'andito di ingresso di casa venivano preparate due ciotole di legno intagliato, colme di monetine da 10 centesimi e da 20 centesimi.

Per alcuni privilegiati venivano preparate delle monete da 50 centesimi. Ma mentre alla massa l'elemosina veniva offerta dalla cameriera sulla soglia della porta o, se ne avevamo coraggio, da noi bambini, i poveri o «da 50» entravano e si sedevano a riposare e scambiavano qualche battuta. Una o due povere infine avevano un trattamento del tutto particolare, come «Peppina Minnai» cui si offriva anche un po’ di pranzo.

Molti dei poveri avevano un soprannome: Maccarroni, Achille La Gobba, Bucconi, Ferrovia, Casu Marzu, Martiniconi etc.

Papà ci raccontava che, anche quando erano bambini egli e i suoi fratelli, sussistevano soprannomi e gradazioni di trattamenti. E ricordava «Unu dus e tres», «Fisinu conch' e siglietta» e un vecchio ammantato di una palandrana gialla fino ai piedi, che godeva grande considerazione presso il personale di servizio che pur chiamandolo col soprannome lo annunziava così: «c'è Signor Griviera»...

Alla categoria dei questuanti a giorno fisso (è evidente che il giorno di venerdì fu scelto fin dall'antichità per un chiaro motivo mistico, con riferimento, cioè, alla morte di Gesù) occorre aggiungere quella dei poveri... indigeni.

Mentre, infatti, i primi venivano da Sant'Avendrace o dai numerosi agglomerati di baracche e tuguri come Su Baroni o i vecchi Caravanserragli di «Prazzali Olla», «s'osteria manna», «s'osteria de su passu», «sa Butanica» o «Palabanda», «Sant'Ellemu» e «Su Lioni» o anche dai paesi del Sulcis, della Marmilla e del Campidano, altri, i secondi, erano poveri abitanti dei sottani di Castello e, in particolare, di «Quartiere Vecchio», di «s'arruga strinta», di «Carrilloni» e dei tratti più angusti e bui di via Canelles e di via dei Genovesi.

Avevano un loro residuo di dignità, un vivissimo senso di indipendenza e la più perfetta convinzione d'appartenere «pleno jure» alla aristocrazia castellana, con proporzionato disprezzo per gli abitanti di Stampace, di Marina, di Villanova e, cioè, in una parola, de «is appendizius».

Si trattava in genere di rottami della società, scesi all'infimo gradino della miseria per ereditaria povertà in concorso con il vizio del bere o in conseguenza di errori giovanili.

«Sa befana», «Preta», «Arrosa Gallina», «No ollu pisci, ollu giarrettu» dovevano sopportare lazzi velenosi, ingiurie triviali e tutte le crudeltà di cui son capaci i ragazzi e, in genere, i simili verso i simili...

Una pietra lestamente nascosta dove Rosa stava seduta, ed ecco che all'alzarsi la accoglieva un coro «Rosa ha fattu s'ou». «Preta» era famosa per le lunghe tirate di maledizioni con cui rispondeva a chi, invece che con il suo vero nome di Innocenza – che ne tradiva chiaramente l'origine –, l'apostrofava col soprannome e relativi epiteti, il più generoso dei quali era «scomunicata» - «Scomunicata la tua parentela» rispondeva, e agitava le braccia ossute accalorandosi, finché con aria sorniona non interveniva qualcuno a rabbonirla, rincarando la dose ma con aria di protezione: «lasciate stare Pretixedda»...

Altra categoria di mendicanti era quella dei titolari di posti fissi. In genere si trattava di storpi e di ciechi. I primi erano o affetti da deformità congenite o vittime di se stessi, quasi sempre pescatori di frodo cui erano scoppiate in anticipo le bombe. Appartenevano, cioè, ai «bombisti», assai frequenti tra i vicoli della Marina, nelle casupole di viale Diaz (una lunga striscia di stanzette, abitate da numerose famiglie di pescatori) e del «Lazzaretto» sorta di casbah o di caienna domestica.

I secondi erano in genere tracomatosi trascurati, con gli occhi corrosi e cerchiati di rosso. Si piazzavano nei posti di transito obbligato, nella porta dei Leoni, nelle scale di Santa Chiara, lungo la via Manno e in prossimità del Mercato vecchio.

Stendevano la mano con movimento ritmico, oppure posavano vicino a sé il cappello rovesciato, e mormoravano a periodi fissi una cantilena che illustrava il caso disgraziato che li aveva così ridotti.

In occasione delle feste religiose si disponevano in lunghe file all'ingresso della Chiesa e distribuivano santini e candele decorate con striscioline di carta azzurra arrotolata a spirale.

V'erano quelli con due stampelle; quelli con cortissimi monconi delle gambe, che si trascinavano poggiando le mani su due tacchi di legno imbottiti per non fare rumore, quella perennemente bambina, affetta da macrocefalia, costretta entro una carrozzina da neonato, quello – che destava in noi viva paura, per due occhi neri come il carbone ma iniettati di sangue – che aveva il moncherino avvolto in una sorta di tazza di pelle, quello con la faccia bruciata dalla bomba e privo di tutte due le mani, con una cassettina a tracollo dove aveva alcune immagini e dove i passanti versavano le monetine.

Ma questa corte dei miracoli della nostra infanzia pullulava ancora d'altri personaggi. Non si trattava proprio di mendicanti ma, nonostante ogni sforzo di contegno e la dignità che non consentiva loro di stendere la mano, così, senza una attività, la differenza era poca. Tutto un mondo di decadenze, di espiazioni, di umiliazioni.

Riandando con la mente ad essi, se sgorgano raffronti con certe descrizioni di Hugo e di Dostoevskij, la analogia che più si impone è quella del mondo pittorico di Bruegel e di Bosch: facce stigmatizzate dall'ebetismo di origine etilica, deformazioni rese più sensibili dalla goffaggine e dalla assenza di riserbo, abiti sproporzionati alle corporature. Ma tutto non in chiave di ribellione e neanche di stupidita rassegnazione, bensì in un certo tono molto mediterraneo di adattamento e di accettazione talvolta sorridente.

Miseria e nobiltà

Addobbata con un abbondantissimo abito verde, un cappello nero quasi da brigante sugli ispidi, spettinati capelli brizzolati, Eleonora canta per le strade le sue sconclusionate canzoni. E nel ritmo allegro di «Batti - batti - batti, pesta, pesta, pesta, ciabattino gran signor vuol diventar» la sua innocua follia allontana i fantasmi della sua giovinezza ingannata, dei suoi studi abbandonati, del tiepido, borghese decoro familiare che l'ha espulsa.

Passa Carolina, la scimmietta, arrampicata su un trespolo, e distribuisce scappellate di saluto o fa la piroetta o ripete le movenze delle domestiche e delle massaie. Nella professionale apatia dello smilzo personaggio che la esibisce, nessuno saprà mai indovinare se si cela una vita fallita o il comodo espediente per vivacchiare senza troppa fatica.

Per le vie assolate, degli abbaglianti pomeriggi estivi, la pesante quiete del sacro «meigama», che sarebbe come dire il pieno della calma meridiana, viene lacerata dal trillo acuto del gelataro. Si affacciano all'uscio del sottano i marmocchi scalzi, mocciosi, scamiciati o addirittura, come gli angioletti barocchi, nudi dal petto in giù, e implorano dalla nonna cisposa il gelatino da cinque centesimi.

Nella quiete che segue, si alzano lontane le note martellanti di una pianola ambulante. È impossibile sentire qualcosa di più stonato e lacrimevole.

Man mano il suono si avvicina e compare Efisio Matarazzo. Un cartello appeso al nero sgangherato strumento, avverte che egli «dall'età di anni undici perse il più bel dono di Dio: la vista» e implora compassione per lui. Un ragazzino scalzo, i calzoni tenuti da un'unica bretella passata a tracolla, tira il carretto. A tratti Efisio chiede: «chi passa?». «Una signorina». Ed ecco che dalla pianola, in un confuso gorgoglio, con un iniziale ansimare fatto di soffi e di crepitii, esce la musica di «Fior di Giaggiolo». E la fanciulla, che secondo Matarazzo, doveva sentirsi struggere ascoltando che angioli belli come lei, in cielo ce n'è uno solo, ma che in realtà è una esangue abitante dei sottani, più povera del cieco, o una superba aristocratica senza un centesimo in tasca, passa dritta.

«Chi passa?» incalza il cieco. «Un prete». Ed ecco «Di Bonaria celeste regina». Qualcuno versa una monetina. Si può riprendere il peregrinare. Altra sosta. «Chi passa?». «Un Ufficiale»: dalla pianola, in uno sforzo eroico, scendono marziali le note della Marcia Reale.

La vita del Castello è punteggiata di questi episodi ed essi entrano indelebili nella nostra memoria dell'infanzia. Vi si accompagnano altre figure tipiche, signore decadute, merciaie a domicilio, frati questuanti, disoccupati per irresistibile vocazione.

Tre figure emergono. Un laico Minimo, più largo che alto, paonazzo in viso. Reca sul braccio sinistro rosari e catenine e col destro regge una cassettina di legno a forma di lanterna. Sul davanti la tradizionale immagine di San Francesco di Paola, incappucciato di nero, col bordone. In alto una sorta di tramoggia convoglia le monetine delle offerte.

È sempre gioviale, è notissimo nel Mercato vecchio e presso tutte le viuzze della Marina e non disdegna di umettare di tanto in tanto la gola con un bicchiere bevuto in rispettosa compagnia, lieta di offrire a San Francesco del Molo.

Un colpo secco alla porta avverte che è arrivato fra Concetto. È un laico Minore osservante e questua per la Terra Santa.

Ha il capo sempre coperto da una papalina e una borsa di ruvido saio a tracolla, dove conserva le immaginette col responsorio di S. Antonio o con le foglie dell'orto del Getsemani. Al polso pende, legato da uno spago nericcio, un picchiotto di legno. Gli serve per dare quei colpi rudi e secchi agli usci che lo annunziano inconfondibilmente.

È sempre preceduto da uno o più bambini che mobilita strada per strada per accompagnarlo e per risparmiargli le scale più malagevoli. Anche io e i miei fratelli abbiamo assolto alla comandata, con una certa tremarella indosso per i modi bruschi e la voce dura di Fra Concetto. Si dice che presentandosi a una casa avesse detto: «Mi fa una offerta, se no...». La voce minacciosa sembra carica di oscuri presagi. La padrona di casa si affretta a offrire ma alla sera ne informa il marito. All'epoca del previsto ritorno, il marito sta in casa e quando fra Concetto si presenta, attende nascosto dietro l'uscio.

L'oscura minaccia si ripete: «Mi fa una offerta, se no...». «Se no, che cosa?» tuona la dignità maritale. «Se no, me ne vado». E le paure lasciano il posto all'annientamento.

Infine, un cappuccino. È fra Nicola. Tutti sanno il suo nome ma tutti lo chiamano «Su para Santu». Perché è assoluta convinzione che sia santo. Lo si desume dall'atteggiamento di profonda umiltà con cui cammina, le braccia conserte e il volto chinato, dalla discrezione con cui chiede, sicché, in verità, non ci si accorge neanche che abbia formulato una richiesta, ma sopratutto dagli occhi, due occhi di un celeste così intenso e profondo che basta averli visti una volta per non dimenticarli mai e per aver viva la sensazione della bontà, della grazia e anche della grandezza che vi tralucono.

Ma lo si desume anche dalle voci di prodigi che si assicura abbia compiuto; dalla pazienza con cui ascolta confidenze, lamenti, sospiri, dalla profonda saggezza dei brevi, rapidi consigli, dalla immancabile coincidenza fra le assicurazioni di preghiere e l'ottenimento di ciò che si desidera.

Al suo passaggio tutti escono sulla strada e fargli un’offerta non è un sacrificio ma un privilegio, per guardarlo in viso, per sfiorargli le mani forti, per ascoltarne il grazie silenzioso e intenso.

Pagine belle

È lungo, e tanto lungo quanto gustoso, il racconto socialbiografico/autobiografico di Paolo De Magistris in recupero dei mille, centomila fotogrammi della sua infanzia castellana. Si susseguono ancora i capitoli del suo primo libro – “Il ritmo della vita”, “Il presepio”, “Il canto dei venditori”, “Le campane di Giorgino”, “Tristezze benefiche”, e altri ancora per altre pagine: “Una divisa per l’integralismo cattolico”, “Il teatro dei poveri”, “La kermesse guelfa”, “La kermesse ghibellina”, “Un passo nelle scale”, “I patriarchi”, “Amor sacro e amor profano”, “L’età dell’oro”, “Il modello”… e tutto, in fil di penna che è sottile educata ironia, è sempre commentato da una decina di gradevoli disegni, ora ritratti di familiari ora rimbalzi di case e chiese e strade. Dal tutto estrapolo, in conclusione, poche altre pagine.

Storia d'una famiglia

Erano le ore pomeridiane che ci radunavano attorno al fuoco, nel grande stanzone alle cui pareti pendevano i neri ritratti degli antenati. Non erano, come le gallerie fittizie dei bottegai arricchiti, «tous du méme pinceau», esprimendo ognuno nel tocco nelle tinte, nelle pose, iI gusto dell'epoca di ciascun personaggio, ma, ai nostri occhi infantili, non capaci di apprezzare le differenze tra un collare di pizzo a cannoli e una parrucca «Direttorio», tra la corazza brunita di un cavaliere di Carlo V e la giubba a godet di un quadrisavolo «Restaurazione», erano tutti uguali, tutti immobili, tutti impettiti, tutti, irrimediabilmente, lontani, appartenenti a un mondo diverso dal nostro, in qualche modo pauroso anche se, inconsciamente, ne subivamo il sottile fascino delle cose perdute.

Passavano, intanto, al fuoco, grandi raccolte di giornali vecchi, pacchi di documenti antichi zeppi di una minuta calligrafia obliqua e carichi di polvere secolare.

Sparivano così, nel crudele accartocciarsi dei fogli, le immagini irreali degli ultimi re impennacchiati, delle corazzate russe sconfitte dall'Ammiraglio Togo, delle dame impellicciate e nascoste in assurde gabbie di velette sopra altissimi automobili dagli schienali trapunti come una dormeuse casalinga.

Truci guerrieri abissini, le stragi dei curdi e degli armeni, i colonnelli italiani dell'esercito coloniale, con i cappelli all'Umberto e gli occhialini alla pince-nez. La guerra tra gli Stati Uniti e la Spagna, le pesanti, pacchiane esposizioni universali, dopo una rossa vampata, sparivano in un mucchietto di cenere nera.

Eguale sorte toccava alle carte familiari. Non si trattava, ovviamente, di documenti storici, ma, in genere, di interminabili contabilità, di descrizioni catastali, di elenchi di contenuti in armadi casalinghi e di comparse di lunghissime cause per minutissimi pezzetti di terra.

L'inchiostro marroncino o violetto, spesso, sabbioso, aveva corroso la carta in vari punti. I pesciolini d'argento avevano a loro volta bucherellato i documenti, testimoni inutili di un passato in cui la nostra famiglia possedeva, oltre a un nome e a un titolo, anche terre al sole.

Con olimpica serenità, Papà ordinava la distruzione di pile enormi di fascicoli che, con chi sa quale fatica, erano stati raccolti, con pignolesca precisione, da strati di generazioni e con altrettanta fatica, e spesa, portati da Monforte d'Alba a Cagliari.

Perché la nostra famiglia era Piemontese. E appunto tra una fiammata e l'altra, ne imparavamo la storia narrata, però, più che da Papà, che quasi sembrava aver tagliato i ponti col passato, da Mamà che, con una memoria ferrea ed una abilità sorprendente a districarsi fra alberi genealogici e pagine intere dell'almanacco di Gotha, ne conosceva tutti i particolari.

Solo da una generazione infatti eravamo radicati in Sardegna, anche se già da una precedente generazione si erano formati vincoli di parentela.

Era stato, infatti, il bisnonno, Edoardo, figlio di Carlo Giacinto, quello ritratto con una palandrana verdina stretta alla vita, e animata da un jabot che faceva molto «emigrato a Coblenza», a sposarsi in Sardegna, dove era venuto Comandante Militare, con una Amat, sorella del Cardinale Luigi.

La famiglia era piemontese fino alla radice dei capelli e, finito il mandato militare, anche Edoardo tornò in Piemonte per mai più uscirne, né lui né la moglie, corrosa dalla nostalgia della Sardegna, di cui si consolava parlando in sardo con una sorella anch'essa sposata con un piemontese, l'Ammiraglio Lovera, ma atterrita dall'idea che per rivedere la maliosa Cagliari del 1840 occorresse rifare il viaggio sui trabiccoli che collegavano l'Isola al Continente, così sicuri che chi vi si imbarcava faceva prima testamento.

A Cagliari, invece, era venuto, giovinotto, l'unico loro figlio maschio, Casimiro, così chiamato in onore del Conte Casimiro Gabaleone di Salmour, personaggio di qualche rilievo nella Corte di Torino, cui apparteneva anche il padrino, Conte di Castagnetto.

Era venuto a conoscere i parenti materni. Vi trovò moglie e vi si stabili, sardo fra sardi, per morirvi. Lasciò in Piemonte case, terreni, parentele.

A Monforte d'Alba, alta tra le colline del Monferrato ricche di vigneti, era la casa antica, da alcuni secoli appartenente alla famiglia, issata su mura altissime in cima alla rocca dove stanno la antica Chiesa e il castello dei Marchesi del Carretto, quelli da cui uscì Ilaria, tormento inutile di tutte le interrogazioni di storia dell'Arte. Con i Del Carretto non erano solo vincoli di buon vicinato ma anche intrecci di parentela, regolarmente documentate in un ritratto che rappresentava una dama dal viso nobilissimo, dalle tenere mani affusolate e rosee e dal vitino incredibilmente ristretto.

Per una strana sorte, la nostra non era, da generazioni, una famiglia numerosa e, in ogni caso, le donne superavano i maschi, rifornendo quindi abbondantemente i Monasteri e Conventi delle zone circonvicine: Bra, Pinerolo, Torino, Alba, in ogni convento e in ogni famiglia religiosa avevano una De Magistris.

Qualche altra restava zitella come la zia Matilde, custode attenta delle memorie familiari, annotatrice fedele dietro ogni ritratto e dietro ogni piatto di libro, dei cenni biografici di antenati, parenti e amici di famiglia.

Una ordinatissima, minuta, grafia slanciata, ci ha lasciato, in un bellissimo inchiostro violetto, richiami e memorie di una vita familiare al tempo stesso raccolta e intima ma in pieno contatto con la società del tempo.

Delle suore, oltre ad alcune fotografie su quei rifiniti cartoncini recanti sul retro trofei di «grand-prix» e di fregi dorati, i pazienti lavori di ricamo e di ritaglio in finissime composizioni di carta, veri portenti di pazienza e di delicatezza, sono i ricordi tramandati con cura e ancora con affetto custoditi.

I pochi maschi, o morivano giovani, come un baffuto ufficiale in divisa attillata fino al collo, o erano dei tipi amenissimi, veri capi originali di nobiltà provinciale, testardi, tradizionalisti, critici. Come lo zio Gaspare e lo zio Massimiliano, che precedendoci di tre generazioni, erano da tempo morti, ma che per le loro innocue bizzarrie, ancora erano personaggi vivi, palpitanti.

Uno, ci raccontavano, aveva un concetto particolare della donna: purché avesse «dui brass e dui gamb» per fare la padrona di casa, andava bene.

Quando morì la moglie, l'altro, tenacemente legato alle proprie abitudini, non dimenticò di scendere in cantina a prendere la consueta bottiglia di freisa o barbera che fosse. Dovendo però per forza passare davanti al cataletto dove la defunta era stata composta, recando le sue bottiglie in mano, fece un profondo, dignitosissimo inchino alla «povra fum'na».

Infine, ancora di uno di essi, perseguitato, per una sorte che avrebbe colpito anche le generazioni venture, da un duetto di parassiti, quotidiani «clienti» e inveterati scrocconi, si raccontava che finalmente un giorno riuscì a vendicarsi. Sedutosi al Caffè, immancabilmente seguito dai due, chiamò con voce decisa il cameriere, ordinando, mentre gli occhi risplendevano soddisfatti per l'imminente giustizia, «tre surbett, tutti tre pur mi».

Altri mitici personaggi di queste lontane generazioni erano più sfumati ma non meno presenti nei racconti. Zio Filiberto, zia Vittoria, zio Eraclio Ferreri…

16 Gen 2025

Ciao. I veri esseri umani sono coloro che sanno venire in aiuto ai loro simili quando soffrono. Quest'uomo mi ha fatto un prestito di 38.000 euro senza il tutto complicarmi la macchia al livello dei documenti che chiedono le banche in occasione delle domande di prestito. Ho deciso oggi di testimoniare nel suo favore voi potete contattarlo per E-mail: virgolinoclaudio7@gmail.com

09 Ott 2025

Prestito veloce in 48 ore Buongiorno Prestito è disponibile per chiunque sia in grado di rimborsarlo. Ti offro da 10.000.000€ ha 5.000€ con un tasso di interesse del 3%. Puoi rimborsare il prestito in modo sicuro entro 1-25 anni. Chiunque ne abbia bisogno, mi contatti via email. boschettiemilia74@gmail.com

Devi accedere per poter commentare.