Sant’Eulalia del cuore: alla Marina l’arrivo del mondo intero (simpatici anche i catalano-aragonesi?!)

di Gianfranco Murtas

Nei miei ricordi dell’infanzia (e nel persistente sentimento) restano, di Sant’Eulalia e della sua festa liturgica del 12 febbraio, la febbre della lunga preparazione e l’orgoglio dell’offerta, alla città tutta e alla diocesi tutta, di funzioni solenni ancor più enfatizzate, nella ricaduta anche emotiva dei partecipanti, dai drappeggi multicolore innalzati come una quinta di paradiso negli ampi spazi del coro, sul fondo del catino presbiterale. Monsignor Ezio Sini in prima persona si occupava, anno dopo anno, della scenografia parrocchiale che doveva certissimamente dare onore alla martire barcellonese celebrata con messe, canti e incensi, e luci, molte luci, tutte le luci possibili della chiesa maestosa e materna. Tutto quanto poteva, insomma, marcare lo specialissimo incontro del cielo con la fede comunitaria degli umani. Così come a Natale ed a Pasqua (dopo il nero delle coperture nella settimana santa bucata soltanto dal mistico chiarore del “sepolcro” allestito per i tre giorni gerosolomitani) e nella solennità dell’Assunta protetta dormiente alla bizantina dentro un recinto che mostrava le dimensioni e soprattutto la potenza evocatrice del fortilizio.

Ché tutti, in quella seconda settimana di febbraio, portavano il meglio di sé purificato: i fedeli della messa quotidiana e quelli della domenica, le associazioni di giovani e bambini e di adulti e anziani, di maschi e di femmine, i vice parroci e i preti collaboratori e quanti religiosi officiavano – dagli osservanti di Santa Rosalia ai minimi paolotti di San Francesco – nel quartiere. Era anche l’occasione del ritorno in parrocchia di quanti, con famiglia ormai fatta e domicilio magari lontano dalla Marina, a Sant’Eulalia erano cresciuti al catechismo magari di dottor Mario Floris o degli altri con lui e prima di lui – don Amedeo Loi, don Federico Loi (spostatosi poi a Sant’Antonio abate), don Carmine Fais, e don Casu, ecc. Con loro anche i marianelli, o ex marianelli dell’Asilo della Marina, quelli di suor Giuseppina Nicoli, ormai vecchi, e quelli ancora tutto energia di suor Teresa Tambelli (che ci avrebbe lasciato, benedetta proprio in Sant’Eulalia nel 1964, appena dieci giorni dopo la gran festa patronale: stagione allora conciliare già paolina,).

La presenza di monsignor Paolo Botto per il gran pontificale era assicurata, così come la sottana tutta violetta vescovile del parroco monsignore – invero sempre parco, umile anzi, nel vestiario clericale – e così come le preziose tovaglie dell’altare ed i parati secolari, di gran raffinatezza per tessuti e ricami, portati fuori per l’occasione dalle loro custodie. Assicurata anche la munificenza della Congregazione del Santissimo, la cui presidenza ancora affidata al dottor Aurelio Espis – segretario generale del Comune (tanto imperiale nella figura quanto gentile nell’approccio) – ed al suo vicario Alfredo Tidu godeva del diritto di “assistere”, con l’intera giunta, alla messa solenne dal presbiterio stesso (così come avveniva alle messe della Minerva celebrate a quattro preti). Assicurate anche le paste – le brioche a volontà con il caffelatte – a noi chierichetti e agli ospiti tutti contenti. E canti e musica d’organo – il nuovo organo appena ricollocato a nascondere… peccato! il gran rosone bicentenario, e processioni… che tempi! Si procedeva nell’interno stesso, o nelle vie più prossime, ed erano le strade canoniche de is bixinaus, quelle che spesso olezzavano dei fumi dei carboni accesi per il riscaldamento invernale o, all’ora di pranzo, per i fritti del pesce fresco freschissimo conferito dai capifamiglia che ancora campavano – essi con mogli e figli – della fatica delle barche e delle reti cucite e ricucite, la sera, negli spazi della darsena. Perché c’erano poi anche, e più che anche, i pescatori del circolo San Pietro che la domenica erano gratificati tutti quanti, da monsignore – già cappellano militare – paternalista, di tre o quattro o cinque sigarette ciascuno… Erano gente povera i pescatori, ma certamente non granché più abbienti erano gli uomini dell’Unione di Azione Cattolica, riuniti ogni sera a giocare a scala quaranta in tanti tavolini sparsi in uno spazio chiuso fortunosamente salvato dai bombardamenti che tutt’attorno avevano abbattuto, nel 1943, i dintorni: in specie il casamento degli uffici parrocchiali e della Congregazione del Santissimo. Perché proprio là dove oggi sono i campetti di basket messi su per l’Oratorio interetnico (dei bimbi cinesi e africani e peruviani che parlano il cagliaritano!), erano ancora – vent’anni dopo le offese della guerra! – macerie puzzolenti e cessi od orinatoi d’emergenza: sarebbe stata nel 1990 la generosità del Banco di Napoli a donare, insieme con cento milioni di lire al Museo del Tesoro della parrocchia, quegli spazi da risanare, in parte dei quali – verso le scalette della via Sant’Eulalia e di lato al liceo artistico del professor Vascellari – insisteva un palazzo di proprietà dell’istituto trafitto anch’esso dai bombardieri di liberazione nostra dall’orrendo fascismo guerrafondaio e dittatore.

Sì, era tempo – ancora fra anni ’50 e anni ’60 – di POA, di Pontificia Opera di Assistenza e di prenotazioni per la colonia estiva alla prima fermata del Poetto, e anche di soccorsi nelle settimane, alle famiglie bisognose, ora di alimenti ora di qualche capo d’abbigliamento. Io ebbi, una volta, un cappotto montgomery marrone e un paio di scarponi neri con i ganci.

Gli amici dell’archivio storico di Sant’Eulalia che lavorano poi anche al museo d’arte e all’area archeologica – dico Susanna Puddu, Nicola Settembre e altri valorosi con loro e come loro – stanno progressivamente riaprendo, anche con nuove pubblicazioni, ristampe sia di testi che di immagini fotografiche – il gran deposito della memoria della parrocchia e del quartiere. Ne ho infinita ammirazione. Tutto sovrintende, leader capace però di larghe deleghe, don Marco Lai responsabile canonico della comunità, abile successore di quell’altro grande iniziatore e coordinatore che è stato, per trent’anni, don Mario Cugusi. Le combinazioni con alcune attività proprie della Caritas – di cui don Lai è il direttore diocesano (e credo anche regionale) – arricchiscono di… cattolicità, di ecumenismo planetario, le esperienze della parrocchia nata sardo-catalana.

Le feste di questo 2025

La parrocchia ha diffuso il programma delle manifestazioni – quelle religiose e quelle civili – che vogliono sottolineare una permanente originalità di presenza che è dono per Cagliari e i cagliaritani.

Ne rimbalzo qui appresso l’elenco avvertendone anch’io, ripeto, il valore. Tutto è più elaborato che non un tempo – ed è bene che sia così, e dà gusto sapere anche di partecipazioni degli immigrati accolti in fraternità dalle terre povere del mondo… Nella mia prima età mi aggiravo fra le bancarelle dei cinesi, forse soltanto dei cinesi, quelli di Taiwan, in piazzetta Savoia, oggi sono coinvolti i figli di tutti i continenti nelle case e nelle vie e nelle piazze, e magari anche in chiesa. Certamente nei saloni della scuola d’alfabetizzazione… Ma per quanto diversa, certamente Sant’Eulalia d’oggi, in quanto comunità sociale (che fonde l’anima religiosa con quella civile), non sarà da meno di quella di ieri, non sarà meno sensibile ai richiami di una tradizione che nel continuo suo rinnovamento conserva integro il suo fondo umanistico. Io qui lo percepisco nei linguaggi, nei messaggi, nelle esperienze del Mediterraneo trafficato e trafficato e trafficato, sempre per la vita.

Dal 7 al 12 febbraio si potrà contribuire alla festa patronale partecipando alla fiera del dolce e alla pesca di beneficenza.

-ore 15.30 intrattenimento musicale col “Gruppo Free Time”, canzoni anni 60 - 70 - 80

09 febbraio domenica:- ore 13 pranzo comunitario aperto a tutti

08 febbraio sabato:- Ore 19.30 – Serata Musicale con il cantautore Piero Marras – “Io mi racconto”

07 febbraio venerdì:- Ore 21.00 – Spettacolo “ Laudato Sì” con Moni Ovadia

06 febbraio – giovedì: - ore 19.15 - confronto tra i giovani e i calciatori del Cagliari Calcio: “BULLISMO E CYBERBULLISMO OGGI “. Conduce Massimiliano Medda.

05 febbraio – mercoledì ore 19.15 Spettacolo Teatrale “Locanda 4 Cuori” – Compagnia dei SOGNATTORI

TEATRO SANT’EULALIA (VICO DEL COLLEGIO 2) CAGLIARI

PROGRAMMA CIVILE

ore 18.00 Santa Messa in onore di S. Eulalia animata dal “Coro di Cagliari” diretto da Boris Smocovich

12 febbraio - mercoledì: - ore 16.30 Conferenza con Mauro Dadea, “Storia e Iconografia di Sant’Eulalia al cospetto di un’opera importante”

ore 18.00 Santa Messa in onore di S. Eulalia (chiesa S. Sepolcro)

ore 12.30 Santa Messa solenne in onore di Sant’Eulalia

ore 10.30 Santa Messa solenne in onore di S. Eulalia

09 febbraio domenica: ore 9.30 raduno; ore 10 processione sulle vie del quartiere

08 febbraio sabato: ore 18 triduo Santa Messa in onore di S. Eulalia

07 febbraio venerdì: ore 18 triduo Santa Messa in onore di S. Eulalia

06 febbraio giovedì: ore 18 triduo Santa Messa in onore di S. Eulalia

FESTA PATRONALE PARROCCHIA SANT’EULALIA - CAGLIARI 05-06-07-08-09-12 febbraio 2025

Alziator, sempre Alziator

Scrive Francesco Alziator, che nella Marina era nato (e fu battezzato nel marzo 1909 al fonte della chiesa del Santo Sepolcro, perché Sant’Eulalia era temporaneamente chiusa per i grandi lavori affidati al Simonetti), ne La città del sole, opera uscita nel 1963 (e più volte ristampata):

In ricordo ed omaggio della patrona di Barcellona, i conquistatori catalani elevarono a Cagliari, sin dal XV secolo, un tempio dedicato a sant'Eulalia, che divenne poi la chiesa parrocchiale del quartiere della Marina.

Intorno al culto di sant'Eulalia si è sviluppato in Barcellona un folklore religioso particolarmente ricco, che si è tramandato sino ad oggi. Questi precedenti farebbero pensare che altrettanto sarebbe dovuto avvenire a Cagliari, città nella quale l'elemento della tradizione popolare catalana ha avuto sempre una parte preminente. Per un caso singolare, invece, nulla della tradizione catalana di sant'Eulalia è giunto sino a noi. Un'indagine sicura su questo interessante fenomeno non è possibile: i motivi possono essere tanti, fra i quali, più probabili, il continuo rinnovarsi della popolazione del quartiere che, per la sua vicinanza al porto, fu sempre luogo di residenza di forestieri e di stranieri, ed il fatto che, per ragioni di stabilità, la chiesa restò più volte chiusa ai fedeli.

Di catalano non sono rimaste che le linee gotiche del tempio, che, in proporzioni ridotte, rifà la Seu della capitale catalana e l'edicola presso l'ingresso secondario, ispirata a quella che sta a Barcellona, all'inizio della Baixada de santa Eulalia ed il nome della Santa, presente per altro in misura anche ridotta, nell'onomastica cagliaritana.

E ancora Alziator, allargandosi al quartiere del tempo remoto e ancora resistente nei primi decenni dopo la seconda guerra mondiale (dunque anche abbondantemente prima degli scavi archeologici promossi, sotto la parrocchiale, da don Cugusi), ne L’elefante sulla torre, opera del 1979:

Si trattava proprio di La Pola, la palizzata visibilissima anche nella più antica pianta di Cagliari, che è quella compresa nell'opera di Sigismondo Arquer, e già chiamata palisada, e nel 1595, nella Historya y Milagros de Nuestra Sefiora de Bonayre del Padre Brondo.

Ultimo nome del quartiere è quello attuale: la Marina, e su questo non c'è davvero da affaticarsi per scoprirne l'etimologia.

La Marina è un concentrato di passato, un estratto carico di storia, anzi, perfino di preistoria.

Esattamente di preistoria. Qualche anno fa, quando, con slancio marziale e tra gli osanna dei politici interessati, si iniziarono gli scavi per le fondamenta del mitico palazzo della Regione, vennero fuori un certo numero di grotte alle quali nessuno diede molta importanza. Si disse che erano scantinati per la conservazione del formaggio e, in sostanza, la cosa era vera, ma, che io sappia, non venne in mente a nessuno che sarebbe stato infinitamente costoso scavare in roccia dei magazzeni per il formaggio, il quale, come è noto, è una merce tutt'altro che delicata e può essere benissimo conservata in qualunque ambiente purché al coperto e all'ombra.

Non occorreva né molta fantasia, né molta geologia per accorgersi che quelle grotte erano alcune fra le tante della lunga fascia calcarea della costa del Golfo di Cagliari, sorelle gemelle di quelle di Calamosca, di Sant'Elia e di San Bartolomeo.

Ora, poiché è dato acquisito che la preistoria della costa cagliaritana cominciò in quelle grotte, non si vede perché coloro che abitarono quelle avrebbero dovuto disertare queste. La preistoria, dunque, si è arrampicata per i pendii dove oggi sale dolcemente l'architettura arlecchinesca del quartiere della Marina.

Nella Marina ci sono tracce di ogni tempo e di molte genti: la Catalogna è di casa, il gotico della chiesa di Sant'Eulalia domina il quartiere come se fosse il Barrio Gotico della città condal e una Via Concezione le sta a due passi, proprio come a Barcellona. E non è poi forse intitolata a Barcellona la strada principale del quartiere?

Il quartiere della Marina rifà perfino Lisbona, la Lisbona della Baixa, dei vicoli sotto Castel San Giorgio e si permette il lusso di avere una Moreria. Per chi non lo ricordasse, a Lisbona, come in altre città, la Moreria era il ghetto negro degli antichi imperi coloniali. LI vivevano in abbrutimento e schiavitù quelli che avevano il grave torto di non avere la pelle dello stesso colore dei padroni.

E Cenza Thermes, con “Cagliari, amore mio”

Così descrive la parrocchiale Cenza Thermes, che passeggia nel quartiere negli anni ’60, e ‘70 del Novecento e ne riferisce nel meraviglioso Cagliari, amore mio, opera pubblicata nel 1980. E certo, potrebbe dirsi oggi, qualcosa o anche molto è cambiato, come il mondo – che non è un museo né per vocazione né per destino – è cambiato… Ma valga la testimonianza di un tempo passato e valga la poesia…

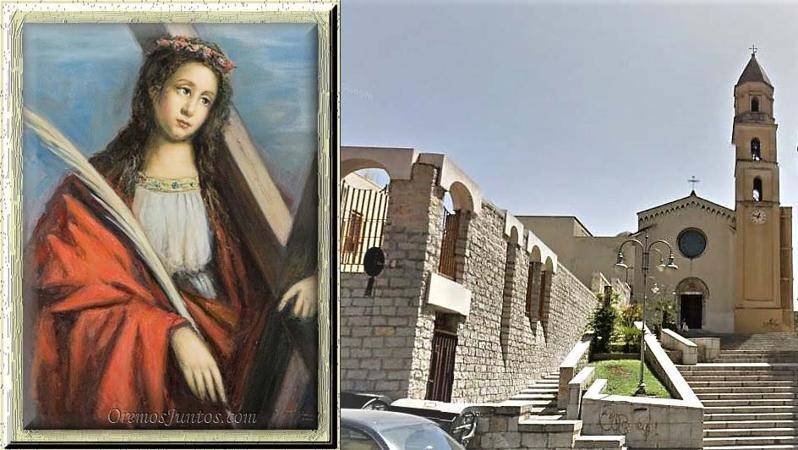

Nel cuore della Marina, dopo una sbocconcellata e grigia scalinata, a fianco di una piazzetta tutta terriccio, cocci e sporcizia, si leva sempre trionfale la gloria della Marina, composta e tranquilla, come se i secoli e le bombe fossero state uno squarcio insignificante nel tempo: Sant'Eulalia, la chiesa più spagnola della città.

La Marina è un quartiere dove, a tutte le ore, regnano il chiasso, il sudiciume e il disordine. Gli abitanti, in genere, nelle stradette erte e strette che hanno ritrovato recentemente i loro antichi nomi, non parlano: urlano, come i paesani. Via Arquer, via Porcile, via Cavour, via Lepanto, erano una volta s'arruga de su pagadori, s'arruga 'e su Fortinu (detta, poi, nella parte inferiore arruga 'e su casu e contrada delle cantine), s'arruga de is predis (via Lepanto) e s'arruga de Gesus, ma purtroppo i nomi nelle targhe stradali sono ricomparsi in lingua italiana ed hanno perduto, così, tutto il loro fascino.

Quanto alla sporcizia si dovrebbe dire che è un male vecchio di tutta la città, o pressappoco. Il disordine, poi, qui è dappertutto: nelle vie che si tagliano, si incrociano o si chiudono come per staccarsi una dall'altra o per farsi compagnia; nei balconi che hanno i moduli più diversi: grandi, piccoli, microscopici, pretenziosi, modesti, ricchi di stupende volute in ferro o semplicissimi, ma rallegrati da verde e da fiori, o squallidi come un'ora di solitudine; nei muri vecchi e scrostati; nelle ferite della guerra ancora abbondantemente visibili.

A sera, i canti dei marinai, gli schiamazzi dei ragazzi alla ricerca di evasioni, i traffici più nascosti e più proibiti e, su tutto, l'odore penetrante del pesce fritto che si dilata e riempie l'aria di sé, divenendo l'unico, vero protagonista della strada. Questa è la Marina e Sant'Eulalia è la sua regina.

La facciata della chiesa è molto semplice, nonostante il bell'ornato dell'ingresso; ma il campanile, eretto da un tal Giovanni Crobu, nel 1796, a spese della Congregazione del SS., pur non avendo niente di straordinario, si leva snello e gaio e da luce a tutta la costruzione che è assai più antica: là, dove si innalza la cupola, sul coro, sorgeva infatti la vecchia torre della Marina, la turris Leapolae, le cui tracce possono vedersi ancora, uscendo all’esterno e passando, oltre la piazzetta, nella via del Collegio. Del resto, anche la chiesa sorse sopra un'altra più antica, la chiesa di S'anta Maria del Porto, il cui simulacro è collocato sull'ingresso laterale che si apre nella piazzetta di cui si è parlato. Anche la sacristia è assai antica e, in uno dei suoi passaggi interni, è incastrata una lapide che ricorda il famoso monsignor De La Cabra che lasciò alla chiesa un legato e sul cui stemma troneggia, appunto, una graziosa capretta. Ma la chiesa, nel suo complesso, può dirsi aragonese. Sorta dopo la vecchia Basilica di Bonaria che ancora mostra chiari avanzi di arte catalana, dopo il campanile di San Giacomo e dopo alcune parti della chiesa intitolata a questo Santo, resta, quasi unico esempio di antica arte spagnola, dal momento che il grande capolavoro, la chiesa di San Domenico, ha finito i suoi giorni sotto la furia delle bombe del '43.

Sant'Eulalia, del resto, è santa catalana per eccellenza e a Lei i Catalani e i Sardi dimostrarono sempre fede e amore. Ma la guerra non ha risparmiato nemmeno questo tempio, per cui molte parti risultano mutate e di qualcosa non vi è più traccia.

Le tre navate, con le stupende volte a crociera, alte e solenni, mantengono intatte le loro linee mosse e armoniose, che ti colpiscono subito sull'entrare e che difficilmente potrai presto dimenticare. Intorno predominano le tinte smorte, sul grigio e sul nero e ciò, in fondo, si addice almeno alla statua dell'Addolorata, che sta tra san Sebastiano e sant'Antonio, nella prima cappella a destra, sopra la quale, in alto, due angioletti si affrontano, piuttosto indifferenti e poco celestiali, fra ghirigori e archetti spezzati; a destra, la solita, sontuosa tomba di un benefattore della chiesa, il signor Antonio Maria Coppola, che vi è prepotentemente rappresentato in vesti secentesche, con un libro di preghiere e un rosario fra le mani. Troppa grazia, commenta argutamente lo Spano, rilevando la stravaganza dello scultore, quasi simultaneamente il Coppola potesse recitare l'uno e leggere l'altro! Su tu to, un teschio rammenta il fatale destino umano che la lunga iscrizione, inneggiante alla pietà e alla generosità del defunto, non riesce certo ad offuscare.

Le cappelle si susseguono, senza muri divisori, porte o cancelli e, subito dopo, ti trovi dinanzi all'immagine di sant'Eulalia che si avvia al martirio, opera dell'Angeletti. È una figura che si staglia su uno sfondo rossiccio, quasi a riflettere la fiamme della vicina fornace, ed è piuttosto statica e inespressiva, come se la passione che certamente si agita in lei, fatta di gioia e di timo- re insieme, passi sul suo volto più leggera di un soffio di vento.

La terza cappella a destra è dedicata a sant'Anna e nel quadro centrale è tutto un affollarsi di personaggi della Sacra Famiglia e qui siamo noi, non lo Spano, a esclamare: troppa grazia, sant'Antonio!

E passiamo alla stereotipa Madonna dell'altare vicino. Bellissimi candelieri ornano questa cappella e attenuano quel tono smorto che si è notato nei marmi, nella pietra e nelle ornamentazioni.

Prima di giungere al presbiterio, si trovano l'ingresso secondario, con il fonte battesimale, una nicchia con un delicato Bambino Gesù — il cosiddetto Gesù Bambino di Praga –la bella acquasantiera che reca alla base il nome di Antonio Simon e della sua consorte.

Sulla sinistra, vicino a questo ingresso [principale], troviamo un bel Crocifisso che si staglia sul solito drappo rosso: ha ai piedi una tragica Pietà, in cui il gesto della Madonna è veramente segno di dolore, mentre il corpo del Cristo serba le tracce di una terribile morte: non è Michelangelo, ma il gruppo è sostanzialmente buono. Vicino, un quadretto della Vergine e delle anime del Purgatorio, delizioso nella sua ingenuità.

Dopo una tela che riproduce la famosa cena di Emmaus, del Marghinotti, tu aspetteresti di trovare la cappella di sant'Erasmo, come dice lo Spano. Non ce n'è traccia. Vi è, invece, una bella santa Lucia, dal manto rosso e dalla veste variegata, che proviene dalla distrutta chiesa di Santa Lucia della Marina, di cui restano soltanto poverissime tracce. La Corporazione di sant’Erasmo esiste ancora, senza la sua bella statua in legno del Santo, ma è destinata a scomparire anch'essa: sono gli ultimi vecchi a ritrovarsi uniti e, morti loro, la Corporazione sarà uno dei tanti ricordi, senza feste e senza preghiere.

Più in là è la cappella dedicata alla Madonna della Mercede, bella e pietosa, con la scritta «Ave Maria», e, più oltre, un altare moderno, con un Sacro Cuore moderno su cui è pietà sorvolare.

Nel presbiterio, oltre la copia dell'Ultima Cena Leonardo che ti sta proprio di fronte, da un lato si illumina di luce un trionfo della Vergine e, dall'atro, vedi un Gesù, che lo Spano critica con eccessiva violenza, attorniato da angeli.

Di fronte, in alto, un bell'organo dalle nobili cornici intagliate capricciosamente e dal quale le preghiere salgono al cielo con la musica che è ottima compagna delle parole d'amore. E quando l'organo leva la sua voce, l'Eterno è veramente fra noi.

Ma vi è ancora una particolarità in questa chiesa. Nella sacristia hanno finalmente ritrovato luce e un po' di sole le quattro grandi tele del cappellone della chiesa del Santo Sepolcro, raffiguranti la famiglia del conte Fuen Salida al completo.

Per chi non lo sapesse, son lì da tempo, visibili a tutti nelle loro sontuose vesti e non è certo il caso di pensarli perduti per le vie traverse del peccato o della guerra. Son li, e chi vuole può andare a contemplarseli.

Questa è Sant'Eulalia, gloria della Marina e della Congregazione del Santissimo, fondata nel 1539, che custodisce, nella sacristia, molti altri begli oggetti preziosi e rari.

La guerra non è stata del tutto crudele con la chiesa di Sant'Eulalia, ma le ferite ci sono e sono anche visibili.

È un vero peccato e sempre più pensiamo che le guerre non dovrebbero esistere, non dovrebbero essere mai esistite. Purtroppo l'uomo è nemico all'uomo di sempre, fin dai tempi di Caino, fin da quando Eva porse ad Adamo il famoso frutto, spinta dalla curiosità o dall'ambizione. È possibile sperare che il vecchio cuore dell'umanità un giorno si risvegli limpido e sereno, come nei primi tempi della Creazione?

Devi accedere per poter commentare.