Nel novembre 1988 – trentaquattro anni fa – le spoglie di Francesco Ciusa lasciarono Cagliari, nel cui cimitero civico erano state custodite dal febbraio 1949, e raggiunsero Nuoro dove in molti moltissimi avevano fatto gruppo, Chiesa e Municipio, associazioni e scuole, partiti e private eccellenze, per riaccoglierle nella chiesetta di Santu Caralu, dove ancora riposano.

Già da un quarto di secolo, dall’adolescenza cioè, coltivavo allora il mito – non voglio dire la memoria – dello scultore e in diverse circostanze, in diversi luoghi, con diverse compagnie avevo cercato di tenerlo prezioso testimone, “testimonial” si direbbe oggi, dell’asse che poteva unire il capoluogo dell’Isola con quello barbaricino, e ben conoscendo quanto anche gli altri capoluoghi provinciali – Sassari ed Oristano cioè – erano entrati (per prolungate residenze) nella biografia dell’artista. Ciusa riuniva nella sua persona e nella sua arte tutti i territori della Sardegna.

Per questo il giorno in cui la bara con le sue spoglie raggiunse la città natale sempre amata, e anche da me amata come seconda patria abitata tante volte e tanto a lungo, pubblicai un articolo che l’amico indimenticato Cesare Pirisi diffuse – mi disse lui stesso – con tutto l’entusiasmo del suo cuore: “Francesco Ciusa maestro di Loggia”, così a tutta pagina, anzi in due pagine formato elefante, su La Nuova CIttà.

Quanto contò allora, a ripagare il sentimento dei miei amici e di quei numerosi con cui avevo ed avevo avuto nel tempo rapporti significativi in città, quanto contò quel ritorno ciusano! Per monsignor Giovanni Melis Fois, stimatissimo e caro, e il vicario coltissimo monsignor Pietro Maria Marcello, per l’intero capitolo canonicale, per l’avvocato Gonario Pinna e per il cavalier Sandro Arena, per Elena ed Ottavia Melis e tutti quegli altri di via Manzoni, alle spalle delle Grazie nuove, che avevo sentito in quelle settimane, per Mario Melis anche… Il mio mondo sentimentale (e anche ideale) nuorese si rispecchiava nell’evento corale, culturale e civico, che superava le distinzioni dando energia di storia alla cronaca dei quartieri, di Seuna e di Santu Predu, del Corso e di su Nuraghe o di Istiritta e Biscollai con Ugolino, di Badu’e carros e di Sa’e Sulis, ecc. I miei amici con Giannetto Massaiu, diamante della provincia nel capoluogo, e Antonio Fancello con Nicola Corraine e Lello Puddu non più e non meno di quegli altri della colonia cagliaritana fattasi nuorese nel tempo…

Il Venerabile Maestro della loggia cagliaritana proprio intitolata a Francesco Ciusa mi aveva chiesto, giusto un anno prima, di introdurre un quaderno prodotto dalla Fratellanza accompagnata dal suo maglietto con un articolo biografico, sì rapido ma capace di “universalizzare” nella compagine una conoscenza che avrebbe potuto e dovuto tradursi in amore per la persona e il suo mondo ideale.

Un Fratello di grande generosità aveva donato a quella loggia una opera straordinariamente delicata di cui in varie occasioni ho scritto, dispensandomi adesso dal ripetermi. Quel gruppo di figure familiari aggrumate nel sentimento veniva collocato, di lato alla squadra e al compasso disposti sul libro sacro per l’apertura della ritualità, sull’ara dominata dalla menorah. Una meraviglia quel sistema simbolico che associava l’universale e il particolare, dico il particolare tutto sardo riportandolo ad una valenza da tutti colta nell’immediato.

Ho costituito col tempo una piccola sezione specializzata sull’arte di Francesco Ciusa, e con i libri vi ho conferito anche diverse cartelle di materiali bibliografici a supporto, e una raccolta di circa duecento fogli di grande formato che danno conto di come la stampa sarda, fin dal 1904 – tre anni prima del trionfo veneziano della “Madre dell’ucciso”! – scrisse di Ciusa, del giovane Ciusa tornato a Nuoro dalla scuola fiorentina.

E poi quante volte, con gli amici consiglieri comunali di Cagliari, mi è stato possibile non soltanto visitare o rivisitare io, ma accompagnare in visita amici, e tanti anche del continente, ad ammirare le sculture bronzee acquistate a suo tempo dall’Amministrazione civica.

Anche ad una simulazione autobiografica mi ero dedicato un tempo (cf. Fondazione Sardinia, 19 dicembre 2016 e 4 dicembre 2018, e anche Giornalia, 27 febbraio 2019…), e comunque Ciusa era entrato nelle conversazioni che, tanto più verso la metà degli anni ’80, con Fabio Maria Crivelli – già direttore e ancora prossimo direttore de L’Unione Sarda – m’era stato possibile abbracciare, ora a Sinnai ora a Cagliari, ripassando, pur nella distanza anagrafica e della formazione, le nostre condivisioni dell’arte oltreché quelle letterarie di radice isolana (ad iniziare da Francesco Ciusa da una parte e da Giuseppe Dessì dall’altra).

Per questo ho avuto un cedimento, un’ennesima immersione nella incredulità, quando mi è stato recapitato lo scandaloso beffardo screenshot che vede il celebrato Cainita, il cui gesso era stato esposto nel 1913 alla X edizione della Biennale Veneziana, affiancato da un canzonatorio e spiritato personaggio, lui in carne ed ossa e con le sue rovesciate mentali: “… e la mente volge al periodo degli studi al “nautico”. A quando il Prof. di arti Marinaresche soleva, di tanto in tanto, ribadire solennemente un concetto a lui caro: solo due cose al mondo, degnamente galleggiano: le navi e gli stronzi! Ebbene, tu, neppure somigli a una nave!!!”. Battuta riferita, come rimprovero, al personaggio creato dall’arte di Francesco Ciusa, a quel bronzo custodito nel municipio di Cagliari.

Chi, inviandomi questo estratto da facebook – il famigerato facebook che pur potrebbe essere strada ed autostrada per ben altre manifestazioni e missioni – ha pensato di arricchire le cartelle dei documenti ciusani da me raccolti nel tempo, ha voluto anche comunicarmi, o confermarmi, l’autorialità del genio, riferendola a colui che gli organi competenti hanno incaricato di rappresentare l’onorevolissimo Palazzo Sanjust nell’interassociativo promotore, con Imago Mundi e il Municipio, di Monumenti Aperti.

Io non ho altro da dire, non voglio dire altro, queste righe sono testimoniali e forse testamentarie. La cittadinanza implica dei doveri, che contemplano la vigilanza di un’etica civile che tutti ci dovrebbe coinvolgere, ben sapendo che il silenzio può facilmente tradursi in ignavia. E arrivati ad un certo punto gli ignavi non possono più neppure ambire al recuperato rango dei nicodemici. Sono silenziosi impediti non dalla disciplina ma dalla paura.

Mi rileggo le pagine scritte tre e più decenni fa, in occasione del ritorno di Francesco Ciusa a Santu Caralu, nel quartiere della Deledda e di Sebastiano Satta, e, prima di quelle, anche le poche righe donate alla pubblicazione promossa nel 1987 dalla loggia 1054 all’obbedienza del Grande Oriente d’Italia. E poi ancora rileggo… Mi accorgo come negli anni mi sia accostato all’anima grande di Francesco Ciusa con amicizia religiosa e sempre cercando di condividere con altri le mie scoperte. Lo faccio oggi per l’ultima volta,

O Francesco, o Fratello!

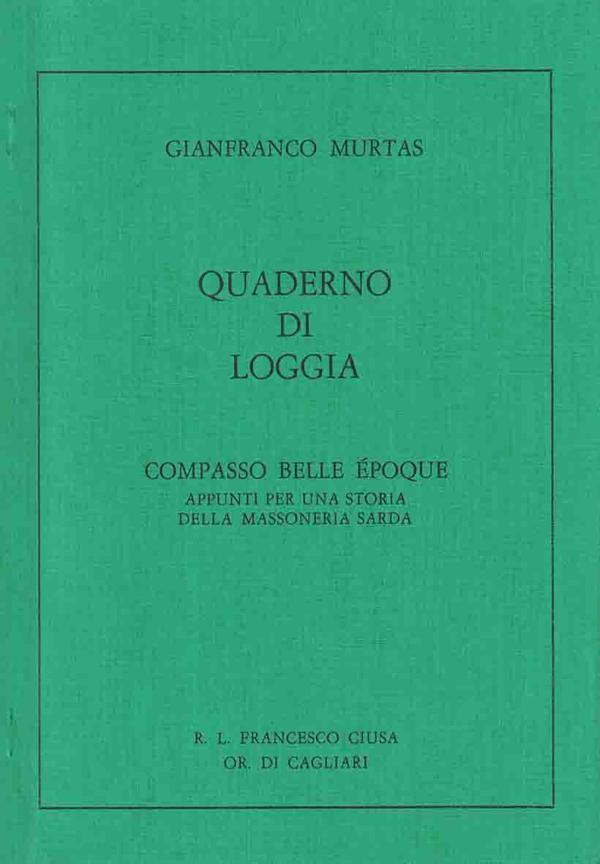

Così nel Quaderno di loggia, uscito nel 1987 a cura della cagliaritana Francesco Ciusa n. 1054.

1907-1987: ottant'anni esatti - anche i giorni sono questi di primavera inoltrata dallo straordinario successo di Francesco Ciusa, allora appena ventiquattrenne, a Venezia, alla Biennale. La sua "Madre dell'ucciso" s'era imposta come un'opera mirabile, ineguagliabile, all'attenzione di critica e di pubblico, e quell'entusiastica, incantata approvazione aveva superato e smentito le riserve di amici fidati come Sebastiano Satta e Antonio Ballero, che avevano creduto incapaci tutti quanti, in primis la stessa Commissione Internazionale di accettazione alla esposizione veneziana, di comprendere quel mix di cuore e di tecnica, esito ad un tempo di genio artistico e di un puro sentire.

Quelle di Satta e di Ballero erano state perplessità che avevano indotto «il giovane artista ad abbandonare per più d'un mese la figura modellata ricoperta di cenci bagnati», come lo stesso Ciusa avrebbe rivelato nei suoi appunti autobiografici assai più tardi. Un limbo nello studio-pagliaio ai confini di Santu Predu, nella Nuoro della Deledda, dei Satta, dei Dessanay e dove ancora viva era la memoria dei poeti dell'"Atene" democratica e repubblicana come il Rubeddu o il Murru, e di quelli che dalla lingua neolatina succhiata nelle case, da bambini, avevano saputo trarre suoni ed umori per costruire, in rima, monumenti in lode del vino non meno che della libertà sognata; nella Nuoro dove il culto d'un Asproni muoveva le generose e minoritarie energie mazziniane e cavallottiane e suscitava la sempre rinnovata fiducia del mandato parlamentare a un Giuseppe Pinna, prossima vittima d'un agguato per la morte; la Nuoro della 7.051 anime di cui ha testimoniato, tutte rìsuscitandole dal loro nulla, Salvatore Satta; la Nuoro dì pittori come Giacinto Satta ed Antonino Pirari e di poeti come Francesco Cucca, di intellettuali inquieti e profeti come Attilio Deffenu, di giuristi come Gian Pietro Chironi e di grandi penalisti - i maggiori dell'isola - nella cui oratoria riecheggiavano tutte le esperienze secolari degli improvvisatori; la Nuoro "gallica" dei quartieri-stato; la Nuoro riclassificata - a seconda del quantum d'armenti, d'acri, d'assassinati, di diplomi - in ricchi e poveri e moderni, in ceti pastorali, agricoli e borghesi, distribuiti fra slarghi e feritoie a San Pietro, a Seuna o tutt'attorno al nuovo Corso, la via Majore, la strada obbligata per Santa Maria della Neve, per la Solitudine, per l'Orthobene col suo gigantesco bronzeo patrono: il Redentore. Nuoro violenta e gretta, Nuoro grande e sofferente, Nuoro lacerata, Nuoro degli anni di trapasso epocale.

Era giusto la metà, d'aprile del 1907 quando il quotidiano liberale di Cagliari ospitò una corrispondenza di Nino de Nugor, alias Antonio Ballero. Titolo: “La vittoria dello scultore nuorese Francesco Ciusa all'Esposizione di Venezia". Una testimonianza che merita d'esser richiamata per capire forse tutto quanto, prima ancora dì cominciare, di Nuoro e del suo artista.

«Ricordo ancora - scriveva Ballero - il sorriso dì disprezzo col quale, cinque anni or sono, alcuni consiglieri, proprietari di "tancas e baccas", ma zottici e ignoranti, avevano accolto la lettera di una timida domanda del giovinetto Francesco Ciusa, tendente ad ottenere dal Comune un sussidio che gli permettesse di studiare scultura in un istituto di Belle Arti del continente! Che cosa avrebbe guadagnato Nuoro sussidiando un artista? Uno spostato di più e qualche migliaio di lire di meno! Così pensavano parecchi dei nostri padri coscritti!

«Ma la parola calda e persuasiva di molti altri, che dell'arte avevano un altissimo concetto, valse a far ricredere i più riottosi, i quali finirono per riconoscere le bellezze, piene di promesse, di un bozzetto di creta presentato dal Ciusa, e raffigurante uno dei tanti gavroche che vivono, disgraziatamente, abbandonati nelle vie della nostra città, e il sussidio fu votato a gran maggioranza.

«Fu quello un giorno di gran festa per il Ciusa! Gli pareva di aver conquistato il mondo, ottenendo dal Comune una borsa di trecento lire all'anno, bastevole appena per fargli soffrire dignitosamente la fame in una gran città! E furono tre anni di sofferenze quelli che egli passò a Firenze, ove pur digiunando compì in soli tre anni tutto il corso che è di cinque, premiato con una menzione onorevole e una medaglia di merito.

«Tornato a Nuoro con un gran sogno luminoso di gloria negli occhi, studiò giorno e notte, torturandosi nell'affannosa ricerca del soggetto d'una statua che potesse renderlo noto nel difficile campo dell'arte. Quante statue, quanti gruppi ideati e plasmati furono successivamente distrutti dalle sue mani nel solitario studiolo [...]. Ma finalmente riuscì ad afferrare e a dar corpo all'idea. Dopo lunghi mesi di lavoro tormentoso diede l'ultimo tocco alla sua statua: "La madre dell'ucciso".

«Ho ancora viva davanti agli occhi la figura dolorosa di quella vecchia sciagurata, accoccolata dinanzi al focolare, vinta, distrutta, quasi scheletrica, in una sola notte di pianto e d'angoscia. Ella ora non piange più; alle lagrime è subentrato quel dolore che solo può intendere una povera madre alla quale la mano d'un assassino tolse il figliolo, quel dolore che non vuole e non può avere conforto.

«Il Ciusa ha fatto un'opera mirabile superando tutte le enormi difficoltà che si opponevano alla sua riuscita ed ha vinto [...].

«Tutta la cittadinanza nuorese si è congratulata col giovane scultore che ha esordito trionfalmente nella luminosa carriera dell'arte con un grido che risuona tanto dolce al suo orecchio e specialmente al suo autore: Vittoria!».

Con quei baffi e il pizzetto, e in testa un basco largo e scuro, e poi la farfalla al collo, magro, gli occhi vivaci, quasi da veggente (uno sguardo che avrebbe conservato anche da vecchio), Francesco Ciusa si presentava così alla scena isolana e nazionale, giovanissimo, e giovanissimo veniva accolto già come un maestro. «Ero come ubriaco senza bere un goccio di vino», avrebbe confessato. Il successo lo stordì, ma solo per breve tempo, non lo cambiò. Fedele alla terra e alla gente da cui veniva, avrebbe illustrato con la sua arte i temi dell'umanità sarda semplice, che conosceva bene, un'umanità con una religione: il lavoro, e una regola: la famiglia.

In quel suo primo e straordinario gesso aveva scaricato i ricordi dell'infanzia, quelle impressioni provate ascoltando i racconti dei vecchi ed osservando dal vero gli uccisi nelle campagne della Barbagia, perché disertava la scuola per arrivare sul posto della tragedia prima dei carabinieri, come ha scritto Remo Branca. Nella sua scultura c'era anche il riflesso di quel cupo mutismo materno «davanti al focolare spento», tante volte religiosamente incontrato da bambino e da ragazzo. Da quella compostezza veniva la sua arte senza risa ma pure senza stemperamenti in lacrime, un'arte «tetra e solenne, vibrante di passione contenuta», come nel '14, in un articolo pubblicato su Sardegna, la rivista di Attilio Deffenu, il nostro Gobetti, aveva commentato Mario Berlinguer.

Era stato Ugo Ojetti - il leader dei critici d'arte del tempo - a scrivere sul Corriere della Sera parole impegnative per quel gesso «così profondamente osservato, reso con tanta coscienza, costruito con tanta scienza».

In uno scritto apparso nel famoso numero speciale dedicato alla Sardegna dal Ponte di Calamandrei, nei '51, anche Raffaele Marchi tornò ad apparentare, come avevano fatto molti critici prima, quella madre ciusana, quell'altra "mater” nuragica, «modello e simbolo» di una storia che per la Sardegna è stata per millenni, per questo o quell'aspetto, sempre uguale. Allora - osservò il Marchi - «le stragi dovevano interrompere spesso il ritmo delle attività pacifiche, doveva succedere spesso di fermarsi davanti a una madre che piangeva il figlio ucciso da un nemico o da un potente capo rapinatore, e che in quel momento d'immobilità o di silenzio diventava attrice e protagonista dell'umana vicenda: così la vide l'ignoto scultore nuragico...».

E anche ora, anni d'esordio del secolo nuovo, quanti drammi sociali e privati! «Nel nord, e specialmente nei paesi della Barbagia, imperversava il crudele fenomeno delle lotte sanguinose tra framiglie, determinate da cause che in un modo o nell’altro si riducevano alla difesa o all’acquisto violento del diritto di proprietà... Nel sud invece cominciavano a manifestarsi e ad articolarsi le lotte sociali dei contadini e degli operai; nelle rivolte di Cagliari e di Buggerru altre madri piansero figli uccisi. La tragedia era ancora di tutto un popolo, e l'immagine altolocata che la esemplificava fu ancora la figura di una madre luttuosa». Ecco: «La realtà che suggerì a

Francesco Ciusa il soggetto della madre non era sostanzialmente diverso da quello che aveva ispirato l'arcaico artista nuragico... Le due "madri" sembrano chiuse in un'identica atmosfera lirica; e sembra che piangano allo stesso modo, composte e immobilizzate in un dolore interamente spiegato nel silenzio dell'animo, senza possibilità di conforto e di remissione al di là dei termini umani...».

Francesco Ciusa o dell'amicizia: testimone d'un valore alto, forse il più alto di cui l'uomo possa dirsi capace, impegnando il meglio delle sue virtù. Franzisku e Bustianu, Bustianu Satta: un'amicizia intessuta di confidenze, di esortazioni, di consigli, di sfoghi, di domande, la loro.

Negli anni dell'Accademia fiorentina dal suo amico poeta gli era giunto un messaggio che era come un'anticipazione del successivo: «Tira innanzi sereno e sii forte e degno della vita e dell'arte cui ti sei votato. Pensa che il lavoro, che l'ideale possono soli redimere ed elevare il cuore e sii buono! Non pascere la mente di sogni vani e di speranze fallaci.., lavora, lavora, lavora ! ... Serba nel cuore tuo un po’ di quella selvaggeria della Barbagia nostra e ti sorregga sempre il pensiero di chi ti vuoi bene». Lettera per la "notte": 1903.

La notte. Il Natale di Lazzaro fu il primo tempo della trilogia - quasi una parafrasi laica della cristiana liturgia delle ore, ma echeggiante pure motivi antichi, pagani, misterici forse - in lode di Francesco Ciusa, parte centrale dei Canti barbaricini.

«Vedi è Natale: scende dai pertugi / Del soffitto la luna e imperla un velo / Sull'insonne occhio tuo. Negli stambugi, / Se c'è la luna, vi si addoppia il gelo. / Odi? rombano, cantan con anelo / Empito le campane, e tu trangugi / Fiele, ed i tuoi pensier, neri segugi / Arrandellati, abbaian contro il cielo così comincia quel Natale di Lazzaro, allegoria delle mille incomprensioni che dal chiuso ambiente nuorese eran venute all'amico scultore non ancora famoso, dopo che alla Deledda...

E dopo la notte, il "mattino": 1904. Alla Fonte, i primi successi: «Tu devi vincere!», scriverà il poeta al suo giovane amico. «O Francesco, la prima creatura / Che ti sorrise dalla sanguinosa / Nostra terra, sfiorì come un rosa / Selvaggia in un mio canto di sventura. / Or la rivedo, schiusa dalla pura / Tua mano giovanil, con rugiadosa / Fronte di gloria, riguardar secura / Oltre il sogno, alla sua vita affannosa...», eccetera.

Ancora: dopo la notte ed il mattino, ecco finalmente il "meriggio": 1907. La madre dell'ucciso: «Mio piccolo grande fratello, ricevo in questo momento, ore dodici di domenica, la tua lettera... Or sì puoi desiderare e comandare dall'altura luminosa ove sei!... Ti attendiamo con affettuoso entusiasmo. Torna alle divine montagne!!! », e scrisse: «Madre, nel grido della turba, il carro / Trainò l'ucciso figlio tuo dal monte; / E troppo lenti erano i gravi bovi / A portartelo al tuo solo dolore. / Or te lo senti ripassar sul core / Il sanguinoso carro […].

«O Francesco, o fratello! / Da quali nostri cieli taciturni, / Errando per pianure d'oleastri, / Ti mosse incontro questa forma viva? / I tuoi sogni lontani eran come astri / Accesi sopra solitaria riva. / E a te venia dall'ombra antelucana / La parola profonda / Di questa terra antica: / E ascoltasti l'insonne / Vento seminatore / Nella tanca lontana; • / E adorasti il silenzio / Del ciel meridiano [...].

«Se l'aurora arderà sui tuoi graniti / Tu lo dovrai, Sardegna, ai nuovi figli. / A questo: a quanti cuori / Vegliano nella tua ombra, aspettando! / O fratello, e tu primo alla vittoria, / Da' il grido dai vermigli / Pianori. Agita il palio… / O rosso cavallo, / O cavallo di gloria, hutalabì!».

Eppure, s'è detto, non ci aveva creduto subito, il Satta, alla "Madre dell'ucciso". Non che disistimasse l'opera, anzi; era all'accoglienza da parte degli altri che non credeva; gli era sembrato un azzardo, un'avventura, troppo nuovo quel gesso rispetto ai canoni neoclassici, alla corrente nudista, allora dominanti nel gusto artistico. Troppo nuovo quel modello eppure così antico, remoto, parente di una certa produzione nuragica, un elemento in più, forse, per determinarne l'esclusine. Per fortuna c'era stata Peppina Deledda, la sorella di Grazia, a capire d'istinto più di tutti, e Venezia era venuta di necessità con tutto il successo possibile, nazionale e internazionale.

«O Francesco... da quali nostri cieli… ti mosse incontro questa forma viva?»: il Satta, da poeta e prima ancora da amico, a tale domanda già avrebbe saputo rispondere nel suo intimo. Perché spesso si parla di cosa sia l'universalità dell'arte, di come essa s'esprima nel colloquio fecondo con le culture più diverse; e Francesco Ciusa, forse perché ancora uomo in boccio, più vicino all'antemondo delle intenzioni che non alla storia delle divisioni e delle lotte, era stato capace di impadronirsi di quel linguaggio universale, l'aveva quasi incarnato. Il Satta non poteva non saperlo. La sensibilità di un amico, di un amico vero, queste cose le avverte, le respira nell'aria: non c'è bisogno di discuterle né tanto meno di provarle, di dimostrarle.

Sodalizio esistenziale, comunione di valori, uno spartito il loro, come quello di ogni altra amicizia profonda, davvero per la vita, in cui le note giocano tutti i ruoli della vita, ora sereni o allegri o scherzosi, ora dolenti e drammatici. E dunque perché accanto alla severità dei temi poetici come quelli della madre dell'ucciso non potevano stare i ritmi d'un epigramma come questo, dono del Satta al suo giovane amico ancora ubriaco di Venezia: «Io sono Francesco, il padre della madre / Dell'ucciso, e sono l'avolo del figlio... / Così a vent'anni, puro come un giglio / Divento nonno prima d'esser padre...»?

Che amicizia straordinaria quella fra Bustianu e Franzisku! Non è forse amicizia vera e profonda quella lungo cui possono scorrere confessioni intime come le seguenti? «Sono addolorato perché qui in casa non vi è che dolore, ed ho disimparato anche il sorriso. Sto qui, nella mia terra, anzi nella mia lustra, e mi nutro di me stesso, del mio cuore... Oh fratello! Pure fra questo affanno mi sento tranquillo, se non felice: poiché la voce della mia coscienza tace al fin, ed io stesso a me stesso, nei colloqui intimi col mio spirito sempre vigile, non ho nulla da rimproverarmi. Ormai per me è deciso, e vedo a me d'innanzi la sola via che mi sono schiuso seguendo la traccia che mi veniva segnata dalla dea Bontà! Come è felice ora quella mia amata creatura! E la sua gioia, e il non veder più nel suo volto quell'assiduo dolore, quel rimprovero muto, quella desolazione quasi senza speranza che la torturarono per me così a lungo! Ciò mi dà contentezza e gaudii indicibili... Io taccio, penso, fumo, ma non invidio più le alberelle e non bestemmio più e mi sento più buono».

Il poeta e l'artista, gli annunziatori d'una civiltà alta e spirituale, ma non astratta, non legata o condizionata a miti inafferrabili dall'umanità..., dell'uomo "alfa e omega" della propria storia.

Francesco Ciusa e Nuoro, Francesco Ciusa e il trionfo veneziano, Francesco Ciusa amico. Ora Francesco Ciusa filtrato dalla memoria dei familiari, del figlio maggiore, suo testimone anche in Massoneria.

«Mio padre scolpiva quando ne sentiva la necessità interiore, mai su ordinazione. Regalava le sue opere solo che gli si facesse capire di averne inteso l'intima bellezza. Quando lavorava si concentrava tanto sul soggetto che ogni minimo rumore nello studio lo faceva sussultare, lo scuoteva tutto fino a spaventarsi. Non mangiava, non dormiva sino a che l'opera noi era compiuta e, una volta realizzata, la lasciava lì, senza più ritoccarla. Di intensa, affascinante comunicativa, sapeva trasmettere agli amici la sua prorompente vitalità d'artista. A tutti, anche ai bambini, alla gente del popolo...». Sono parole di Nino Ciusa, che del genitore aveva conservato fino alla morte una devozione adulta eppure "fanciullesca".

Ne ricordava la sobrietà, la semplicità di vita, la povertà materiale, la generosità. Si potrebbe dire: un figlio che sia stato tenuto per mano dal padre, che da chi l'ha generato abbia saputo trarre anche tutti gli impulsi di quella vita spirituale che si sfoga nei comportamenti del quotidiano, nella parola e nei gesti, nello sguardo, nel pensiero e nei silenzi, un figlio così rivela naturaliter i segni della paternità goduta, ne esprime la cifra che fra le infinite possibilità non ha né può avere uguali. E Nino - s'è detto - testimoniava il padre in loggia, perché di lui aveva deciso di proseguire anche il tracciato massonico.

Aveva solo ventinove anni Francesco Ciusa quando entrò per la prima volta in un tempio liberomuratorio. Avvenne a Oristano, pressò la loggia "Libertà e Lavoro". Ed era già un nome lui, e che nome! Dopo "la Madre" aveva presentato alle mostre e al grande pubblico, "il Pane", "la Filatrice", "il Nomade", "la Bontà?'...

Nell'autunno del 1912, poi - il 10 ottobre precisamente - s'era affiliato alla cagliaritana loggia "Sigismondo Arquer". L'Italia - giusto in quei giorni - poteva dire di essere finalmente uscita dall'avventura libica, di aver vinto la sua sanguinosa scommessa africana. Il trattato di Losanna, chissà, poteva anche compensare molti lutti, infiniti sacrifici... Una stagione si chiudeva nella storia civile e politica del Paese, un'altra albeggiava non meno drammatica.

Più volte nel 1912 la "Sigismondo Arquer" aveva aperto il suo varco d'occidente per accogliere profani "uomini liberi e di buoni costumi" e Fratelli che, per ragioni soprattutto professionali, avevano lasciato l'Oriente d'origine trasferendosi a Cagliari. Nel 1913 - maggio - l'artista era poi divenuto compagno "d'arte" e l'anno successivo era stato promosso maestro.

Francesco Ciusa massone, e massone giovane: una storia tutta da scrivere all'interno del suo vissuto privato e di quello collettivo di loggia, nel quadro culturale del tempo, dei referenti morali e civili del tempo. E Francesco Ciusa "cagliaritano", Francesco Ciusa rotto dal dolore per la città squassata dall'acciaio piovuto dal cielo, tra febbraio e maggio 1943, Francesco Ciusa visitato dal santo cagliaritano per eccellenza, fra Nicola, nella sua casa, poco prima di morire. Un colloquio forse solo di sguardi, ispirato e beato. Nel nome alto dell'Uomo che scopre dentro di sé una luce che viene dall'eternità ed è per sempre, e finalmente disvela la relazione misteriosa fra il particolare "alfa e omega" e le ragioni d'un macrocosmo che riassume tutte le storie vissute. Francesco Ciusa cagliaritano, e massone cagliaritano: un altro, ulteriore campo di ricerca per chi ha inteso onorarlo a lui intitolando una loggia.

Francesco Ciusa maestro di Loggia

Su La Nuova Città, periodico di grande storia nella Nuoro degli anni ’60, ’70 ed ’80 pubblicai, nel novembre 1988 seguente articolo.

“La massoneria a Nuoro. Una presenza discreta ma interessata alle vicende cittadine”. Un titolo, con relativo occhiello, che è circolato come un sussurro di vento presuntuoso, or è qualche mese in città. E comunque meritevole di un’eco.

Il giornale dell’amico Cesare Pirisi – irrequieto contraddittorie di luoghi comuni, qualche che ne sia la tribuna di proclamazione – può fare alla bisogna, aprendo le sue pagine ai documenti di ieri che confermano come la ripetitività noiosa delle false ovvietà correnti abbia radici salde, tanto da essere, ahimè, indistruttibili.

E' certo che la libertà umana si realizza in primo luogo nella mente e nel cuore di chi si pone senza pregiudizio, ma invece problematicamente, davanti ad ogni evento di cui vuoi conoscere di più, con curiosità intellettuale, con simpatia personale per chiunque muova da valori di coscienza e di cultura diversi dai propri, ed opera onestamente per il bene comune. E' questa cordialità la base imprescindibile del confronto di idee. E dunque.

Ottorino Pietro Alberti - nuovo arcivescovo di Cagliari e storico apprezzato, benché non sempre lettore distaccato ed indipendente (mi sia consentito di esternare quest'avviso personalissimo, che, non diminuisce l'amicizia e la stima per questo prelato di grande impegno intellettuale) - ha scritto molto sulla presenza liberomuratoria a Nuoro nel secolo scorso, una presenza conflittuale nei confronti della gerarchia ecclesiastica o, forse, della Chiesa tout court. Bisognerà studiare di più e meglio e sforzarci di inquadrare, con maggiore freddezza d'indagatori, nei particolare momento storico sia la Chiesa che la Massoneria nella Nuoro anni '60-70-80 (del secolo XIX), una città che contava allora meno di quelle 7.051 persone addossate tutte fra Santu Predu, Sèuna e qualche isoletta attorno alla via Majore, di cui scrive il grandissimo Salvatore Satta.

E sarà utile, per la scientificità storica delle conclusioni, dare nomi e cognomi a quel popolo di fantasmi «che dominava nel Comune di Nuoro e negli altri uffici della sede del Circondario», come accenna l'Alberti nel suo pur pregevole I vescovi sardi al Concilio Vaticano I. (Sono già tolti dal loro limbo il dottor Cottone e don Gavino Gailisay, denunciati dallo stesso mons. Demartjs, il più combattivo alfiere dell'opposizione clericale, o della resistenza clericale, all'organizzazione e all'ideologia latomistica).

Sarà utile rileggere e rimeditare quell'articolo del Corriere di Sardegna del gennaio 1872, a firma dell'oggi osannatissimo Giovanni Battista Tuveri - in onore del quale, nel '95, anche l'arcivescovo di Cagliari mons. Serci-Serra contribuiva alle spese per un degno monumento celebrativo - che faceva giustizia del manicheismo, gretto e un po’ insultante, presente in una delle tante lettere pastorali di mons. Demartis che, a detta del grande repubblicano, caricava con grande disinvoltura sulle spalle di «coloro che non sanno acconciarsi a tali governi» (quelli monarchici assoluti) «tutti i peccati del mondo». Una circolare, quella firmata dal presule carmelitano, assai spericolata, se è vero che annoverava nella «Società di Satana» («empia e tenebrosa setta massonica») un po’ tutti: «repubblicani, demagoghi, comunisti, socialisti, massoni, ecc.», tutti accusati di minacciare «troni, famiglie, individui», di sospingere «ad una sanguinosa e tremenda ecatombe...». Essi - concludeva il Tuveri ridicolizzando alcune proposizioni del vescovo - «colla maschera di filantropica società, si affaticano a corrompere tutti, e specialmente la classe operaia, promettendo beni ed aiuti agli affiliati che non inorridiscono all'uso del pugnale contro l'innocente, a propinare il veleno al fratello, ad incendiare col petrolio la casa dell’onesto cittadino votato a morte dai caporioni infernali!». Per poi concludere così, riferendosi direttamente al vescovo di Nuoro: «Qual concetto possono farsi di lui le migliaia d’operai che sono tuttodì spettatori delle virtù pubbliche e private di tanti dei veri o supposti Massoni? In verità, se esistesse tra noi una setta sì perversa, quale ama figurarsela Mons. Demartis, ei non sarebbe lasciato in vita mezz’ora!».

E per restare un attimo ancora col Tuveri ecco, in punto di dottrina, un altro stralcio di un suo scritto (Corriere di Sardegna, 30 novembre 1874): «Chi scrive non ha niente di comune con quella società: ma chiunque non ami apparire destituito affatto di ragione, al vedere che ne fanno parte assolutisti, costituzionalisti, repubblicani, persone di religioni fra sé opposte, deve venire alla conclusione cui noi venimmo: vale a dire che la Massoneria altro non si proponga che principii generici di moralità, di sociabilità, di religione, di filantropia ecc. senza venire a dettagli che potrebbero eccitare delle dissensioni tra i soci. Se essa fosse una setta atea, sanguinaria, antisociale, come amano spacciarla i suoi detrattori, Lord Ripon, suo granmaestro, non sarebbe passato dall'anglicanismo al cattolicismo». Con l'Ecclesiaste direi: niente di nuovo sotto il sole.

Infine: sarà utile studiare meglio la tessitura delle date, cominciando dalla collocazione nel 1852 - sette anni prima (!) della rifondazione della Massoneria nazionale, che dopo il crollo dell'impero napoleonico aveva conservato solo ricordi di alti gradi scozzesi e militanze nient'altro che di coscienza - del debutto, nel capoluogo barbaricino, della loggia massonica «che era una delle più organizzate della Sardegna ed aveva numerosi adepti tra i dirigenti del Comune», come scrive sempre l'Alberti nel suo bel saggio comparso tempo fa in Vecchia Nuoro.

C'è dunque, allo stato delle ricerche, una totale genericità sulle qualità e sulle dimensioni dell'organizzazione liberomuratoria nuorese negli anni fra '60 ed '80, (l'intitolazione onorava Eleonora d'Arborea), e un vuoto completo per quanto si riferisce agli anni successivi. Anche il volume Giacobini e Massoni in Sardegna fra Settecento e Ottocento, di Lorenzo Del Piano, giustamente prudente e «minimalista» in ordine al demonizzante j'accuse clericale, tace completamente sul punto.

E' certo che alla vigilia del Fascismo, quando le logge precedono i giornali ed i partiti nei violento seppellimento delle voci di libertà, nessuna officina massonica era inserita nell'anagrafe del Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani. In città operava invece un "triangolo", cioè un piccolo nucleo non organizzato né autonomo, facente capo alla loggia di Sassari, l'antica e gloriosa “Gio.Maria Angioy”. Un similare «triangolo» era attivo a Lanusei (il suo referente era, come per Ghilarza, la “Sigismondo Arquer” di Cagliari) e un altro operava a Bosa, dipendente dalla “Libertà e Lavoro” all'Oriente di Oristano, la loggia che fra il 1910 ed il 1912 aveva accolto fra le sue Colonne Francesco Ciusa.

A proposito di Francesco Ciusa. Di certo - a mia conoscenza- è la sua affiliazione, l'11 ottobre 1912 (con nullaosta di Palazzo Giustiniani n. 9625 datato 23 settembre dello stesso anno) col grado di Appprendista, nella loggia cagliaritana intitolata a Sigismondo Arquer, un martire della ferocia dell'Inquisizione spagnola del XVI secolo. Lo scultore - allora neppure trentenne, ma che già aveva dato forma alle sue migliori opere, dalla Madre dell'ucciso al Pane, dalla Filatrice al Nomade, dalla Bontà alla Dolorante anima sarda - era stato successivamente, sempre nella “Sigismondo Arquer”, promosso ai gradì superiori: al Compagnonaggio il 16 maggio 1913, alla Maestria il 10 luglio 1914.

Giusto da due anni - dal marzo 1986 - è attiva a Cagliari una loggia che è intitolata proprio al nostro grande Francesco Ciusa. Nella prassi rituale di quest'officina liberomuratoria un piccolo gesso modellato dallo scultore nella sua età matura, ritraente l'unità familiare - un unicum delle figure genitoriali e filiale - s'aggiunge al ricco corredo simbolico del tempio dall'occhio dei Grande Architetto dell'Universo e dal prologo del vangelo di San Giovanni.

E' ancora questa loggia che, in un libretto stampato e diffuso circa un anno fa, ha riassunto, col suo programma, anche la vicenda massonica, oltre che umana ed artistica, del suo patrono: «E Francesco Ciusa "cagliaritano", Francesco Ciusa rotto dal dolore per la città squassata dall'acciaio piovuto dal cielo, tra febbraio e maggio 1943, Francesco Ciusa visitato dal santo cagliaritano per eccellenza, fra Nicola, nella sua casa, poco prima di morire. Un colloquio forse solo di sguardi, ispirato e beato. Nel nome alto dell'Uomo che scopre dentro di sé una luce che viene dall'eternità ed è per sempre, e finalmente disvela la relazione misteriosa fra il particolare "alfa e omega" e le ragioni d'un macrocosmo che riassume tutte le storie vissute».

Per volgere alla chiusura. Il carattere "ghibellino" di certa borghesia professionale, imprenditoriale e commerciale poteva certamente, negli anni precedenti la prima guerra mondiale o comunque del prefascismo, far immaginare militanze di artieri di loggia. Il compianto on. Bustiano Dessanay mi scrisse una volta (la lettera è del 5 dicembre 1979): «Nell'ambiente intellettuale nuorese, allora, era molto diffuso un repubblicanesimo di tipo mazziniano contrassegnato da socialismo e anarchismo. Era una premessa quasi ideale per le affiliazioni alla Massoneria, anche se il terreno della Massoneria, in campo nazionale, era assai più vasto. Altra premessa, a Nuoro, era il culto della figura di Giorgio Asproni prima, e poi dell'avvocato Giuseppe Pinna, deputato repubblicano di Nuoro [in realtà era radicale, ndr].... Quanto all'avvocato Filippo Satta, fratello di Salvatore, che da giovane a Nuoro apparteneva alla Gioventù Repubblicana, ricordo anch'io che l'opinione pubblica lo indicava come socialista e massone […]. Le dirò che ho sempre immaginato che lo studio di Sebastiano Satta fosse una sorta di centro di formazione repubblicana, socialista e massonica. Fu certamente massone uno degli avvocati che frequentavano quello studio, Luigino Morittu, prediletto dal Poeta».

Altri indicava nei componenti della famiglia Ballero («don Benedetto, che gestiva una rivendita di tabacchi e di giornali, e due suoi nipoti, l'ins. Francesco e Pietrino che faceva il corrispondente di non so quale giornale») il centro del centro della Massoneria barbaricina. Chissà. Ma, intanto, sulle loro attitudini morali ed intellettuali la memoria storica di Nuoro può oggi esprimersi con sufficiente libertà. Resta confermata la genericità delle indicazioni.

Certo è che, a motivo particolarmente delle chiamate professionali, e dunque delle residenze private e familiari, diversi furono, negli anni fra il '90 ed il '25, i nuoresi (originari della città o dei paesi vicini) inseriti nel piedilista della cagliaritana loggia "Sigismondo Arquer". Eccone appena qualcuno, tratto da un antico registro salvato dalla confisca delle camicie nere: Asproni Giorgio, n. Bitti il 4 novembre 1841, ingegnere minerario; Todde Giovanni., n.Tonara il 22 marzo 1867 ragioniere-commercialista; Corrias Gius. Emanuele, n Oliena il 21 marzo 1874, magistrato (pretore a Siliqua al momento dell'iniziazione, nel 1908); Ardu Pietro, n. Laconi nel 1889, impiegato alla Manifattura tabacchi; Deledda Sebastiano, n. Lula, professore e pubblicista (che aderirà al regime di Mussolini); Mameli Bachisio, n. Bitti il 5 luglio 1880, impiegato postale; eccetera, per non dire dei molti altri ogliastrini, baroniesi o planargesi. Uno dei quali - e di gran nome - montò la guardia armata a Palazzo Giustiniani, in quei lunghi giorni in cui l'assedio fascista da morale (o immorale) s'era fatto fisico. Si tratta di Melkiorre Melis. Questi i fatti e i nomi certi, attorno a cui può avviarsi la ricerca sulla Massoneria sarda, fra Cagliari e Nuoro, senza veli e nella continuità del tempo.

Così è la storia. Un chiaroscuro, un sistema di autentici stop and go, di contraddizioni, di aggiustamenti continui. E non può leggersi con le lenti del pregiudizio ideologico, con le riserve mosse dagli umori invece che dalla conoscenza e dal confronto.

Credo che gli affari dell'Amministrazione comunale di Nuoro non siano influenzati né molto né poco dagli interessi della Massoneria. Qualche volta, forse, di questo o quel cittadino che magari insieme con la tessera democristiana o socialista ha pure quella massonica e quella del WWF o dell'AVIS. Ma allora il discorso è ben altro e merita considerazioni tutt'affatto diverse.

La Sardegna, l’Arte e la Massoneria. Lettera (immaginaria) agli amici d’Oristano ed altrove…

Nel sito di Fondazione Sardinia curato dall’amico Salvatore Cubeddu, postai il 19 dicembre 2016 il seguente contributo. (Esso fu, invero, uno di alcuni e sull’web tornai in argomento anche su Giornalia. Rimando chi fosse interessato agli indici tematici delle due piattaforme).

Lavorando, anni addietro, ad un profilo storico della Massoneria oristanese (poi rifluito nel volume Le stagioni dei Liberi Muratori nella Valle del Tirso, Oristano, S’Alvure, 2009), non potei evitare di dar giusto risalto alla esperienza che nella locale loggia Libertà e Lavoro e poi nella cagliaritana Sigismondo Arquer compì, con grembiule e sciarpa scozzese, Francesco Ciusa.

Alla sua figura, ricchissima di virtù umane e talenti artistici, mi riportarono, invero, le confidenze molto più datate nel tempo della figlia Antonietta, la cui tesi di laurea in lettere, nel 1950, aveva riguardato Sebastiano Satta (Sebastiano Satta: l’uomo e il poeta il titolo) e s’era nutrita anche degli inediti familiari, della corrispondenza cioè fra il grande poeta e il più giovane e però già riconosciuto ed amato scultore nuorese. Materiali riproposti esemplarmente, anni fa, dalla stessa professoressa Ciusa, nel suo bellissimo (per contenuto e per grafica) Francesco Ciusa, mio padre, pubblicato dalle edizioni Il Maestrale di Nuoro (1999) con prefazione di Leandro Muoni.

Una famiglia potente la sua, per intelletto e per spirito, nel passaggio delle generazioni. Fino a Raffaele, figlio di Antonietta: «Uomo dell’essenza», anch’egli come la madre e come la sorella, essere «d’un tempo diverso, un tempo assoluto» – secondo Vittorio Sgarbi studioso meravigliato e appassionato dell’opera del grande Francesco. «Un uomo tutto volto all’interiorità, come se per lui non fosse importante uscire di casa perché il mondo era dentro di lui», ancora nel giudizio del noto e pirotecnico critico d’arte, prefatore, unitamente ancora a Leandro Muoni e ad Antonio Romagnino, di Nel mare dell’ignoto, sèguito perfetto di Al primo soffio di vento, miscellanee entrambi i volumi di pensieri, racconti e poesie del giovane autore, sfortunato migrante verso la morte, giunta prematura e dolorosa nel 1992.

Francesco Ciusa era così entrato, ma era poi rimasto, nel mio mondo ideale al quale aveva pure dato alimento il riflesso di altre relazioni personali, quelle in particolare con Nino (il solo maschio della prole di Francesco e della sua Vittoria) e con il figlio di questi, carissimo, Pietro.

C’era poi stata, a Cagliari, la fondazione di una loggia intitolata proprio a lui, a Francesco Ciusa, e il mio sforzo di ricostruzione biografica s’era ancor più indirizzato a trovare bibliografia e, possibilmente, carte nuove, poiché il Venerabile di quella loggia aveva inteso pubblicare, nel 1987, un libro comprensivo anche di queste pagine (cfr. Quaderno di Loggia. Compasso belle époque. Appunti per una storia della Massoneria sarda, Cagliari, R.L. Francesco Ciusa Or. di Cagliari, titolo: “O Francesco, o Fratello!”).

L’anno successivo accadde inoltre che, anche e forse soprattutto per interessamento della Chiesa diocesana di Nuoro, che poco si curò evidentemente della scomunica latae sententiae che per due volte aveva (antievangelicamente) fulminato l’artista, le sue spoglie tornarono nella nativa Barbagia per essere raccolte nell’urna della chiesetta di Santu Caralu. E bisognò anche allora nuovamente ricordare che Ciusa fu libero muratore, accolto Apprendista, promosso Compagno d’arte e successivamente Maestro nel circuito del Grande Oriente d’Italia. Sicché in un articolo pubblicato con larga evidenza sul numero di novembre del 1988 del periodico La Nuova Città, diretto dall’amico indimenticato Cesare Pirisi, tornarono, per la conoscenza e la riflessione tanto più dei nuoresi storici di Santu Predu, di Seuna e di sa bia Majore, quei trascorsi e quelle assurde punizioni dottrinarie dell’autorità supponente: quella volta del 1911, quando egli, 28enne, entrò nel Tempio della Libera Muratoria oristanese, e quell’altra del 1948, quando – uomo già anziano ed ormai quasi alla vigilia della morte – accettò la candidatura senatoriale da parte della coalizione social-comunista nel collegio di Oristano.

Il suo nome risulta registrato nel libro-matricola della loggia Sigismondo Arquer, oggi vincolato, per valore storico, dalla Soprintendenza archivistica della Sardegna. Qui sono riportati gli estremi anagrafici dell’Artiere ed è indicata al 4 aprile 1911 la data dell’iniziazione (o forse del suo brevetto). Ad Oristano, appunto fra le Colonne della Libertà e Lavoro operante in quel capoluogo di circondario dal 1907: per singolare coincidenza lo stesso anno della gloria compensatrice ricevuta alla Biennale di Venezia con la celeberrima “Madre dell’ucciso”. Nel monumentale Tempio di via Barcellona, a un passo dalla via Roma, a Cagliari, invece, il 28 aprile 1913 ed il 20 giugno 1914 – queste sono sempre le registrazioni – gli erano stati conferiti gli altri due gradi simbolici (della loggia scozzese).

Ripensando alla sua personalità ed alle prove provate della sua spiritualità naturaliter cristiana, che perfettamente si combinava ad una intelligenza iniziatica della vicenda umana e civile, mi apprestai così, per le conclusioni di Le stagioni dei Liberi Muratori nella Valle del Tirso – titolo: “Dedicato al “padre della Madre dell’ucciso” – e per la sollecitazione di una loggia cagliaritana (quella intitolata nientemeno che a Giordano Bruno!), a stendere un testo biografico, simulando anzi l’autobiografia e cioè ricavandone una trama di racconto fedele strettamente, però, ai fatti, agli ambienti, alle relazioni personali, alle conquiste artistiche.

Idealmente essa era indirizzata ai Liberi Muratori sardi (ed in particolare oristanesi) d’oggi. Così essi la raccolsero – non saprei con quanta effettiva partecipazione ideale –, unitamente ad altre che mi parve utile confezionare con gli stessi panni narrativi. Eccola (con qualche minimo ritocco).

Parla il padre… della Madre, e l’avolo del figlio

«Carissimi, sono Francesco Maria Ciusa, il Fratello Francesco Maria Ciusa, nuorese classe 1883, nato artista e scultore, massone dall’aprile 1911. Ebbi infine il mio exit nel 1949, in Cagliari. Nel capoluogo vissi la metà circa della mia vita, qui crebbi la mia famiglia, qui allacciai rapporti umani fecondi e realizzai molte delle mie opere.

«Vi scrivo per raccontarvi brevemente di me e più diffusamente, per quanto mi sia possibile, delle mie antiche ed onorate logge: la “Sigismondo Arquer” all’Oriente di Cagliari, che frequentai a lungo, e la “Libertà e Lavoro” all’Oriente di Oristano, dove fui iniziato. Dirò poi che ad Oristano mi sarei trasferito per qualche tempo tre lustri dopo, nel 1925, per dirigere la Scuola d’Arte Applicata voluta dal Fratello, o ex Fratello, onorevole Paolo Pili, un sardista che era confluito, nel frattempo, nel fascismo, nella convinzione, o illusione, che il regime potesse realizzare quel per cui Lussu e il Partito Sardo avevano battagliato con tanta generosità. Ottenni allora perfino l’accettazione, come direttore del reparto di ebanisteria, di un amico antifascista, esule in Francia.

«Aggiungo che, chiusa nel 1930 la scuola oristanese, partecipai alla fondazione della Famiglia Artistica Sarda, presto soppiantata dal Sindacato Regionale Fascista Belle Arti, da cui però mantenni le distanze, conservando nel mio intimo le antiche idealità democratiche. Ciò non di meno, realizzai, con perizia professionale e secondo precisa committenza, alcuni busti e medaglie di celebrazione dei miti di quel tempo triste.

«La mia famiglia paterna era nuorese di ascendenze piemontesi (un Francesco Maria Ciusa aveva raggiunto Nuoro per comandare la piazza in rappresentanza del governo Savoia); quella materna – Quidacciolu – era nuorese di derivazione gallurese, tempiese per la precisione. Potrei dire di quelle figure avìte, ognuna era speciale… Mia madre seguiva le faccende di casa – moglie e madre ma con un carattere fiero e autonomo. Tale e quale me lo trasmise, e la cosa contò anche nei nostri difficili rapporti. Mio padre aveva un suo laboratorio di intaglio del legno ed ebanisteria e morì quando ero ancora bambino, la mascotte di casa.

«Nacqui nel rione di Santu Caralu, all’interno del perimetro di Santu Predu, l’antico quartiere pastorale che fu di Grazia Deledda e del mio carissimo amico e maggior fratello Sebastiano Satta, il quale molte attenzioni mi concesse negli anni cruciali della mia formazione e del mio esordio artistico. Nella chiesetta di Santu Caralu riposano oggi le mie spoglie, perché comunità e clero della diocesi che fu mia, così vollero nel 1988, richiamandomi dal cimitero di San Michele di Cagliari. Tutto ciò nonostante la scomunica che pendette, per l’imbecillità di qualche statuto, sul mio capo a causa della militanza massonica e poi della candidatura social-comunista nel collegio senatoriale proprio di Oristano alle elezioni politiche del 1948. Ricordo che raccolsi allora qualcosa come 14mila voti. Pochi per andare a Palazzo Madama, ma comunque un bell’attestato di considerazione e amore alla mia persona. Ricordo anche che in quella competizione v’era anche qualche altro Fratello, ricordo bene Armando Businco nella scheda sardista appoggiata anche dai repubblicani.

«Venni iniziato alla Massoneria che avevo 28 anni: ancora giovane, ma certo non privo di esperienze. Meno d’un lustro prima avevo” vinto” l’ambìto premio della Biennale internazionale d’arte di Venezia con la “Madre dell’ucciso”. In verità si è molto discusso e giustamente precisato, neppure è molto tempo fa, se di vittoria in senso proprio, materiale cioè, si sia trattato o di vittoria piuttosto morale per i riconoscimenti aperti che mi giunsero dalla giuria e anche dai critici, fra essi quello del Corriere della Sera, ed e anche per le committenze che presto arrivarono, sulla scia di quei riconoscimenti. Vale questa seconda lettura, ma con me la Sardegna e la Barbagia in particolare fecero davvero una gran bella figura su quella ribalta nazionale! Ne fui fiero per tutti. Aggiungo che la Galleria d’arte moderna di Roma acquistò la mia scultura.

«Pochi mesi dopo il successo della Biennale sposai Vittoria Cocco, dalla quale ebbi sei figli. In quegli anni realizzai diverse altre delle migliori opere del mio catalogo: ecco così, per le esposizioni internazionali di Roma e Bruxelles (1908, 1909), “Il pane”; per la Biennale veneziana ancora del 1909, “La filatrice” ed “Il nomade”; per la mostra della Società di Belle Arti di Firenze, “Il dormiente”; ed ancora per Venezia e l’esposizione mondiale di Roma, entrambe del 1911, la “Dolorante anima sarda” e “La bontà” – sculture tutte di dimensioni importanti.

«Ripenso adesso ad una lettera che, in una fase difficile e già crepuscolare della mia vita – eravamo nel gennaio 1947 –, ricevetti da Mario Delitala, amico oranese e collega d’arte, Fratello massone anche lui per l’iniziazione ricevuta qualche anno dopo di me, nel 1914, fra le Colonne della cagliaritana loggia “Karales”.

Del Fratello Mario Delitala

«Egli frequentò, da giovanissimo, il mio studio, di cui pure sarebbe stato assiduo anche un altro Fratello destinato a segnalarsi, massonicamente, nei primi anni ’20, quando a Roma avrebbe montato la guardia armata di Palazzo Giustiniani minacciato dalle squadre fasciste al pari di numerose altre nostre sedi; e validissimo anche nel secondo dopoguerra, perché nel precario Tempio della “Risorgimento” del Fratello Silicani si sarebbe attivato, con altri, per l’ammissione di diversi bosani in vista di una gemmazione capace di dare finalmente autonomia numerica alla loggia planargese, eretta sotto il titolo distintivo di “Salvatore Parpaglia”. La cosa avvenne anch’essa nel 1947.

«Dunque, entrambi, Delitala ed io, vivemmo a Cagliari le nostre prime esperienze muratorie. Le voglio ricordare: io arrivai al Tempio della “Sigismondo Arquer”, al civico 29 della via Barcellona, nel settembre 1912, provenendo dall’oristanese “Libertà e Lavoro”. (Questa s’era costituita nel 1907 – lo stesso anno del mio successo veneziano – congregando i Fratelli dell’alto Campidano che fino allora avevano arricchito il piedilista dell’officina cagliaritana). Nel 1913 e nel 1914 fui promosso, rispettivamente, ai gradi II e III.

«Delitala, come accennavo, fu invece accolto nel Tempio della “Karales”, una loggia che, a differenza della “Sigismondo Arquer”, era giovanissima: nata ferana (degli scozzesi cioè di Via Ulpiano, poi Piazza del Gesù), quell’officina subì, proprio nel 1914, il trauma della scissione: mentre infatti la maggioranza degli Artieri decise di regolarizzare la loggia presso il Grande Oriente d’Italia, alcuni persistettero nell’antica obbedienza, e Cagliari ebbe così, in contemporanea, due logge “Karales”: quella divenuta giustinianea, con Delitala e Businco e quella ferana. Ritornerò sull’argomento.

«Da artista, e da Fratello artista, aggiungerei il ricordo rapido di altre presenze, tutte molto qualificate, di pittori e scultori nelle logge sarde, ad iniziare dalle più remote. Ripensando alla “Sigismondo Arquer”, citerei Guglielmo Bilancioni, prestigioso ritrattista riminese presente in diversi siti pubblici, civili e religiosi, della città capoluogo, dalla Camera di commercio alla chiesa di Sant’Antonio abate in via Manno (suo è anche il ritratto a colori di Attilio, il primogenito militare del Fratello Serpieri, che si trova alla sommità di una guglia altissima nel cimitero monumentale di Bonaria a Cagliari), nonché autore di molte pitture nel bellissimo palazzo Giordano di Sassari; Giuseppe Boero, autore fra l’altro dei busti di Giuseppe Verdi e del Fratello Giovanni Bovio, collocati nel primissimo Novecento nello square delle Reali, oggi piazza Matteotti; Antonio Ghisu, autore anch’egli di un’infinità di tele custodite in chiese importanti – come la basilica di Bonaria (anche se molte si sono perdute per i crolli causati dai bombardamenti del 1943) – e sedi di rappresentanza del centro antico cagliaritano; Battista Rossino, pure lui pittore, e fra i maggiori e di più lunga lena del primo Novecento sardo e dei decenni che sono seguiti; Andrea Valli, scultore presente in molte commesse pubbliche – in specie del Municipio – e private, autore fra l’altro, se non ricordo male, di un busto del Carducci custodito fra gli arredi dei Passi Perduti di via Barcellona, che furono saccheggiati dai questurini fascisti nel 1925. Sono nomi rappresentativi di un ben più largo settore che comprende anche gli Orienti storici di Sassari e Nuoro – basti citare Attilio Nigra e Giustino Angioni –, e momenti anche meno lontani, se possiamo evocare il nome di Hoder Claro Grassi. Chiusa parentesi.

«Torno al Fratello Delitala, alla sua lettera confidenziale e d’incoraggiamento, scherzosa e serissima. Mi ricordava alcuni momenti del tempo trascorso, della comune giovinezza, esortandomi a non cedere al tramonto che l’età ed i malanni annunciavano.

«“Caro Francesco, ti avevo promesso di alleviarti gli ultimi tuoi anni con la mia amicizia, e spero che fino a cento anni possa tu campare, senza più calli e duroni, per merito della mia amicizia e dell’arnese che ti mando… Ti ricordi quando insieme salivamo per l’erta di via Manno e tu camminavi zoppo? Mi [dicesti] che era colpa dei duroni e ti promisi di mandarti il raschino per curarli. Sono andato a Pesaro, poi a Bologna ed io non mi sono dimenticato di te. Ora sono qui ad Orani, in attesa di una insperata fortuna, che mi lasci ancora fra le case del mio bellissimo paese, a fare quadri, ossia a sognare, a dipingere.

«“Tu che fai? Ti stai forse ad indurire le cute al sole cagliaritano, oppure ad ammuffirti l’anima nell’ombra del tuo studio? muoviti! ed ora che hai il raspino dei calli, riprendi a camminare verso Orgosolo ove mi si dice che abbi trovato e lasciato un filone di bianco marmo di pario, la vena cristallina di un tempo, assai superiore alle leggendarie cave fenicie di Monte Labau. Tu lo sai, e più di te nessuno, si è sempre in tempo a ricominciare, o meglio a riprendere quel che si crede perduto, o distruggere quel che si crede vero ed è falso.

«“Vorrei essere con te ma lontano dalle tegole di uno studio cittadino: ti vorrei vicino per considerarti il mio nume tutelare, per fare il sagrestano nel tuo altare dei sogni e per riaccender tutti i lumi; ed io ho bisogno di uno che mi sorregga l’entusiasmo nella ricerca dell’anima della nostra isola.

«“L’altro giorno sono stato con Tavolara al cimitero di Sassari, per vedere il tuo Cristo, che nel marmo freme e non vuol morire, come è tutta la tua vita d’artista, tutta la tua arte. Quel Cristo sei tu, e la Madonna che lo avvolge con l’alito, e lo preme con le mani, rappresenta tutti noi artisti che ancora aspettiamo da te tutto quello che è ancora in te. Caro Francesco, una cosa ancora e poi basta!

«“A quel Cristo furono tagliate ambe le mani, pezzo a pezzo, da ignoti, e per tanto tempo è rimasto monco. Ora quei pezzi furono raccolti, e altre benevole mani li hanno congiunti e rimessi a posto. C’è in tutto questo la tua storia, e tutto l’amore che noi artisti abbiamo per te…”.

«Che bella lettera d’un amico e Fratello! Da alcuni anni, quelli della guerra od immediatamente successivi, ero inoperoso, come svuotato dentro, almeno sotto il profilo della creatività… Ero stato altro, negli ultimi tempi, fra 1943 e 1945, professore di disegno alla facoltà di Ingegneria. Per il resto m’era occupato di stendere od ordinare i miei appunti autobiografici, pubblicati poi a cura di Remo Branca, e m’ero dedicato alla lettura della Bibbia… Erano testi di un’edizione pesante, che poggiavo su un leggio. Combinavo meditazione e, forse, preghiera, senza per questo negarmi a quella richiesta di testimonianza elettorale venutami dal campo avverso alle falangi cattoliche o clericali.

«L’intimo richiamo della spiritualità cristiana non era cosa recente. Amai sempre il caro e santo fra Nicola da Gesturi, il questuante del convento dei cappuccini di BuonCammino che aveva rimpiazzato fra Ignazio da Laconi.

«Leggevo molto, in quegli ultimi anni in cui mi sentivo spento; e ricevevo molte visite d’amicizia nel mio studio di via Tigellio, ultimo di una serie che aveva compreso anche le vie Pirri, Alghero, San Bartolomeo…

«L’ultimo mio episodio creativo risaliva al 1940. Era successo che l’anno prima il Comune di Cagliari avesse acquistato gli originali in gesso delle mie maggiori opere, per 15mila lire complessive. Con questa somma avevo pensato di ritirarmi ad Orgosolo per replicare la fase d’oro della mia produzione. Creai ad Orgosolo “Il fromboliere”, quel nudo di giovinetto che poggia il suo avambraccio destro sul capo. Creai anche un secondo gruppo dal titolo “Il giogo”, lasciandolo però ancora in creta, prima della versione in gesso cioè, e per motivi accidentali – dopo il mio improvviso abbandono della Barbagia – esso si corruppe andando perduto. Forse anche quel cattivo destino che aveva colpito l’ultimo nato pesò nel mio senile incupimento. Un incupimento che mi impedì anche di ritornare, in quei pochi anni che vissi nel dopoguerra, alla militanza attiva nella Libera Muratoria finalmente restituita a libertà… Fui invitato, e altri come me. Ero privo di energie, quelle che sarebbero servite per la militanza. In fondo anche la partecipazione alle elezioni del 1948 fu un partecipazione più nominale che effettiva: poi Oristano era una città bianca, non potevano bastare le mie benemerenze a darmi il successo della elezione…

«A questo punto ripasserei, pur con ritmo veloce, il mio percorso esistenziale compiutosi sì in gran parte a Cagliari, ma avviatosi nella mia Nuoro, cittadina allora di 6-7mila abitanti, quella di cui scrive il professor Salvatore Satta, più giovane di me di quasi vent’anni, nel suo bellissimo Il giorno del giudizio. Un capolavoro che ho letto, qui non non tempo, e gustato con il mio Bustianu e gli altri barbaricini, compresi quelli che erano stati ritratti in quelle pagine formidabili…

L’infanzia, le prime suggestioni, Grazia

«Fu per me una fonte inesauribile di suggestioni infantili la casa dei nonni galluresi, con la scuderia con i cavalli di pura razza, il gran cancello di ferro e la larga gradinata che conduceva ad un vasto cortile con i pergolati e gli alberi da frutto…

«Cruciale fu l’esperienza di osservazione – un po’ casuale un po’ cercata – che compii, ancora bambino, nel privato di una ragazza-madre che abitava vicino ai nonni e celebrava, nell’intimità della sua camera da me spiata, un rito di dolcezze con la sua creatura: il bacio, il segno della croce, l’allattamento… La scena era tanto religiosamente poetica quanto sensuale. Ne scrissi più tardi, indugiando su quell’attimo eterno della ragazza che, mentre il pargolo ancora succhiava al suo seno, beveva a sua volta. Mi parve proprio che quel “recipiente di terra… gorgogliante d’acqua, [dissetasse] due creature unite nella gioia di vivere insieme”.

«Sulla stessa linea furono altre occasionali scoperte del nudo femminile, destinate ad una resa nelle opere plasmate con la creta neppure molti anni dopo. In una certa calda estate, scorsi le giovanissime domestiche di casa dei nonni che si offrivano, come “natura le aveva fatte”, all’acqua che pioveva generosa dal cielo…

«C’era allora Salvatora, la giovanissima filatrice che mi avrebbe ispirato, nel 1911, l’omonima scultura: quella conocchia “sollevata verso il cielo dalle nude e scarne sue braccia” mi suggerì un paragone: era lei ad impedirmi di pensare ad altro; anch’essa partecipava a quel mondo di figure femminili entrato nel mio turbolento immaginario di adolescente…

«Anche la Deledda – di dodici anni più grande di me – non restò fuori dai miei sguardi indagatori. Furono numerose le occasioni di incontro, di conversazione fra lei giovanissima ed io bambino, quasi adolescente. Leggeva sempre, scriveva sempre…

«Nel rione di Santu Caralu risiedeva allora una popolazione di nuoresi che si faticavano la vita nelle durezze dei pascoli, e pativano delle efferatezze così frequenti in quel contesto sociale. Essi però vivevano quelle sofferenze sublimandole negli orgogli dei candidati al mito. Arrivava, quasi ogni sera, al tramonto, un cantastorie, poeta estemporaneo – tziu Pompoi –, e per ascoltarlo ci davamo convegno, vecchi e giovani e piccoli del rione, sui gradini della chiesetta. Anche io, allora decenne, ero in quel posto, e nutrivo la mia fantasia, allargavo il mondo dei miei sogni…

«Lo ricordo, tziu Pompoi, quando precipitò a terra per un attacco di malaria che non aveva saputo controllare perché un proprietario, per il quale aveva tagliato legna e trebbiato, non l’aveva pagato se non con l’immotivata minaccia di… qualche pugnalata. Allora, tutta la popolazione del rione aveva preso le parti della vittima, assaltando con lancio di pietre, nel buio della notte, la casa dell’ingordo e arrogante che l’aveva offeso. Arrivarono due carabinieri, e tziu Pompoi improvvisò allora alcuni versi toccantissimi che denunciavano la triste sorte d’una società in cui i poveri, per avere il giusto, dovevano ricorrere alla violenza! Fu allora che, per la febbre, svenne: raccolto da terra, con la protezione adesso dei carabinieri, fu portato a braccia aperte, sulle spalle compattate del gruppo, nella zona più alta di Nuoro. Sembrava un corteo funebre: “Su mere e sa mere mea, tziu Pompoi paret Zesu Cristu!”. S’aggiunsero a noi due ragazze che servivano nella casa di quel padrone ingrato: portarono pane e miele.

«Potrei raccontare un’infinità di episodi in cui toccai con mano l’ingiustizia della società, a Nuoro come poi anche altrove, perfino a Firenze dove andai a studiare Belle Arti con una modestissima borsa di studio deliberata dal Comune, non senza opposizioni: che cosa ce ne facciamo di un artista? disse qualcuno.

«Avevo frequentato, nei locali antichi del convento degli osservanti, le classi elementari. Mi piaceva il disegno… Con quanta sorpresa, allorché tornai dal mio trionfo veneziano, ebbi dal mio vecchio maestro un mio disegno di bambino, che egli aveva conservato per quindici anni!

«La morte di mio padre sconvolse la famiglia, non soltanto sul piano degli affetti ma anche su quello più materiale, degli studi interrotti di noi figli, del trasferimento di qualcuno a Milano alla ricerca di un lavoro…; le femmine si sarebbero presto sposate: una con un medico – Andrea Romagna, l’altra il sassarese Ettore Gasperini. Mia madre riprese marito, ma nessuno di noi figli ne fu felice.

«Si pose allora, avrò avuto undici o dodici anni, il problema del mio futuro. La parrocchia forse aveva dato a mia madre l’idea che potessi farmi prete, ma io sapevo che la mia natura non avrebbe potuto negarsi né la piena e assoluta libertà della mente, né quelle consolazioni dell’amore cui anzi mi sentivo precocemente candidato… Per scampare dal seminario dove mia madre avrebbe voluto iscrivermi, suggestionata dagli abiti e dai riti delle confraternite e dalle novene, fuggii per Dorgali, dove vivevano degli zii. A piedi, di notte, ore e ore e ore. Quando tornai a Nuoro, venni accolto a casa di mia sorella Luisa, preferendo non stare per qualche tempo con mia madre che intanto, fra la nostra scontentezza – come ho detto –, aveva ripreso marito…

«La delibera comunale che mi riguardò fu assunta nel 1901; avevo 18 anni e un aspetto già da bohèmienne: sempre spettinato, baffetti biondicci, sorriso spontaneo e sguardo un po’ sognante…

Gli studi fiorentini, il tricolore, poi iI gessi, il debutto, la gloria

«A Firenze stetti complessivamente tre anni, e soprattutto all’inizio non fu vita facile. Imparai dai miei insegnanti che “l’eccesso di sensibilità è un bene e un male: è un male quando chi ha questa sensibilità s’infiamma senza meta e brucia senza equilibrio”. Monito valido per la vita. Tornavo con qualche frequenza in Sardegna, specie d’estate, e lavoravo molto, e vendevo. Alcuni versi di Sebastiano Satta si riferiscono proprio a quelle mie creazioni, prima della “Madre dell’ucciso”. Una volta mi scrisse: “Hai dinanzi a te aperto il gran libro che in codesta nobile Firenze scrissero su marmi e su tele e su monumenti i più grandi uomini della terra. Vivi in essi e con essi… Serba però nel cuor tuo un po’ di quella selvaggeria della Barbagia nostra e ti sorregga sempre il pensiero di chi ti vuol bene”.

«Ricorderei anche, di passaggio, quei versi simpaticissimi, e teneri, dedicatimi nei giorni forti della “Madre”: “Io son Francesco, il padre della madre / dell’ucciso, e son l’avolo del figlio… / Così a vent’anni, puro come un giglio / divento nonno prima d’essere padre…”.

«Imparai anche a produrre e a vendere a Firenze stessa, sicché con i guadagni potei migliorare le mie condizioni di vita, ché l’assegno comunale era veramente cosa modesta. Entrai pure nel più brillante cenacolo artistico della città che includeva personalità come Amedeo Modigliani e Lorenzo Viani…

«Con quest’ultimo partecipai a una selezione per accedere alla Scuola libera del nudo: corso di perfezionamento. Subii alcuni torti, reagii, rischiai di compromettere tutto. Fui salvato in extremis e riammesso al concorso che superai brillantemente.

«Non mi trattengo qui però, a raccontare – ché il discorso si farebbe molto lungo. Basterà dire che, soprattutto in quei primissimi anni del Novecento, mi trovai a fronteggiare situazioni difficili anche sul piano… politico. Era il 1903. Volendo solidarizzare con i colleghi universitari trentini che a Innsbruck e in tutta l’Austria erano allora impediti di dichiarare la loro italianità, mi trovai perfino a capeggiare un corteo che le forze dell’ordine volevano impedire. Con una mezza bandiera salii fin sul monumento a Garibaldi per dire i miei, i nostri sentimenti nazionali. Fui preso, scappai recuperando l’altro mezzo tricolore, poi fui preso di nuovo e portato in questura… Mi salvarono le deposizioni dei miei professori. Italia, cara Italia mia, cara Sardegna che hai vissuto da mille e mille anni riflesso e relazioni della vita morale italiana, cara Italia che non saresti quella che sei senza la Sardegna, madre e figlia e sorella insieme…

«A Firenze imparai la tecnica, ma i soggetti della mia produzione artistica li avevo già tutti interiorizzati – l’ho detto – dall’infanzia e dall’adolescenza a Nuoro. Avevo vissuto esperienze drammatiche, visto episodi di violenza e sangue… V’è una letteratura abbondante sulla complessità socio-economica e morale-psicologica della Sardegna rurale e specie delle zone più interne dell’Isola, sulla cultura della balentia, sulla diffidenza ed avversione allo Stato dei giudici, carabinieri ed esattori, da cui emergono quegli episodi banditeschi di cui la cronaca di un secolo e più s’è intessuta.

«Molte mie opere – non solo la “Madre dell’ucciso” che piange senza lacrime, ma anche la “Dolorante anima sarda” e “Il cainita”, ecc. – esprimono quella realtà. Sarebbero tornati sovente, anche nei miei racconti ai figli, gli echi di quei fatti: ed erano più frequentemente episodi che vedevano fra le vittime padri di famiglia disobbedienti alle leggi prevaricatrici imposte da banditi in lotta con proprietari che si voleva colpire colpendo le loro tanche coltivate.

«V’è, specificamente riguardo alla “Madre dell’ucciso”, una traccia dell’evento ispiratore. Mi riferisco ad esso per concludere questa confidenziale apertura dell’animo mio… Si chiamava Maureddu Muredda – ed era giovane e forte e bello, grande lavoratore… Dai banditi s’era dato ordine, con i soliti diktat affissi alle porte delle chiese, di boicottare quel tale proprietario che l’aveva assunto a giornata. Lui aveva disobbedito e ne aveva pagato il fio: i banditi l’avevano ucciso in pieno giorno, mentre mieteva a Funtana ’e Littu. L’ho scritto una volta: “In mezzo al grano, disteso supino, con la camicia aperta sino all’addome, metteva in evidenza il candido petto, più candido della camicia. Le braccia aperte come Cristo, teneva ancora la sua falce in mano. Il viso di un ovale quasi femmineo era incorniciato da una folta, nerissima capigliatura; rari peli sul mento, un angolo della bocca un poco sollevato all’insù disegnava l’abbozzo di un leggero e timido sorriso; le palpebre socchiuse, la testa poggiata sulla sua ultima mannella di grano. Era come se dormisse sognando cose dolci e tristi, dopo la fatica di tanto mietere; tradiva questa impressione un forellino nero sulla tempia destra, senza sangue, come se Dio non avesse voluto insanguinare la spiga, dodici volte benedetta per il pane degli Apostoli”.

«Una giovane, la sorella dell’ucciso, con un lembo della veste calato sul capo fino a nascondere la fronte e poi tutto il volto, lasciando scoperti gli occhi arrossati, s’avvicinò al cadavere. Le donne che l’accompagnavano intonarono alcune nenie funebri.

«Fu di quegli anni, forse di quei mesi, il mio debutto artistico. Modellai l’argilla che m’ero procurato nelle campagne intorno a Nuoro, realizzando piccole statue allusive a taluni personaggi in vista della vita cittadina. Mi saldai in amicizia allora con un coetaneo, Musinzu, dai tratti africani, che non solo si offrì come modello per un plastico che ebbe poi molto successo – esposto come fu in qualche vetrina di negozio di Nuoro –, ma con me collaborò attivamente per recuperare tutta l’argilla possibile per una produzione abbondante e sempre più apprezzata.

«Concludo questo ripasso degli anni della mia formazione, che mi portarono infine a compiere l’esperienza della loggia. Debbo molto a mia figlia Antonietta, la figlia più piccola, di aver messo ordine fra ricordi belli e brutti. Ne ha scritto in un bel libro, libro raffinatissimo anzi, Francesco Ciusa, mio padre…

«Nel 1904 rientrai definitivamente a Nuoro. Qui intensificai il sodalizio con il mio poeta-fratello, che passava anche lui momenti bui. “Lavora bene o male, ma lavora e verrà per te, come per tutti i buoni, il giorno della vittoria”, mi esortava Bustianu. Pari amicizia incontrai in Giuseppe Biasi, che mi ospitò nella sua casa-studio di Sassari.

«Per due anni lavorai pensando alla mostra d’arte di Venezia. Il mio laboratorio era a Sos arboreddos: alcune stanzette in cui modellai il blocco della “Madre”. Per lunghi giorni o settimane o mesi fui assalito dal dubbio che l’opera potesse non essere ammessa… Anche Bustianu, anche Antonio Ballero prevedevano difficoltà… Nel gusto prevalente c’era ormai il nudo; il verismo sociale della “Madre” pareva troppo eccentrico… Fino a che non furono Peppina Deledda – sorella di Grazia – ed una mia cugina a rivelare tutte le suggestioni sprigionanti da quell’opera: entrando nell’ex pagliaio e vedendo il blocco ormai liberato dai panni bagnati, ammutolirono, segnandosi con la croce. Era ancora creta, quel 4 febbraio 1907. Pochi giorni dopo feci il gesso che collocai, con tutta cura, in una cassa e spedii a Venezia.

«L’opera entusiasmò la critica ufficiale. Il premio consistette in un assegno di 6mila lire. Un altro premio, come attestazione del buon frutto degli studi all’Accademia e al Libero corso di nudo, venne subito dopo dalla Camera di Commercio ed Arti di Firenze. Tornai a Nuoro, dopo esser passato, per altri festeggiamenti, dagli amici ed estimatori di Bologna, Lucca, Pisa. Qui mi offrirono di stabilirmi in America, anzi di farmi ricco in America. Sebastiano Satta mi telegrafò: “Se sei debole parti, se sei forte ritorna”. Tornai infatti.

«Poi feci famiglia. A Macomer, dove s’era trasferita mia madre con il suo secondo marito, conobbi lo splendore di Vittoria Cocco; ci sposammo nello stesso 1907. Nel viaggio di nozze, fummo ospiti anche di villa Puccini, a Torre del Lago. Il maestro si esibì per noi al pianoforte, presentandoci alcune arie dalla recentissima “Madama Butterfly”.

«Con Vittoria stemmo per qualche mese a Nuoro, anche per assistere Bustianu che aveva subìto quella emiparesi che diversi anni dopo l’avrebbe condotto alla tomba; poi ci trasferimmo a Cagliari. Nacque Fiammetta; sarebbero seguiti Giovanni, Cinzio, Laura, Maria e Giangiacomo. Quest’ultimo morì ancora bimbetto. Patii una lunga depressione. Abitavamo in casa Atzeri, all’inizio della via San Giovanni, mentre lo studio era in viale Pirri – l’attuale viale a me intitolato –, presso la villa d’Aquila. Poi ci trasferimmo a villa Asquer, sempre nel viale Pirri… Nel 1922 sarebbe arrivata Antonietta, mia dolcezza.

«Del resto ho detto, accennandolo sempre con discrezione.

La Massoneria sarda

«Ormai si era scivolati tutti quanti dentro la dittatura. Non era contemplato il diritto di associazione, mancavano i sodalizi di confronto libero… L’arte si era irreggimentata, e anche la Massoneria – la Fratellanza degli Artieri, artisti più artigiani – aveva dovuto chiudere le sue officine in tutta Italia, così in Sardegna…

«In quegli anni ’20, gli ultimi di vitalità della Fratellanza, funzionava a Cagliari soltanto la loggia “Sigismondo Arquer”; a Sassari c’era la “Gio.Maria Angioy”, a La Maddalena la “Giuseppe Garibaldi” – erano state fondate entrambe nel 1893 –, ad Oristano la mia cara “Libertà e Lavoro”, che alla fine però non fu forse all’altezza della missione… Ormai si erano spente le luci ad Iglesias – l’Oriente della “Ugolino” –, e già da prima a Carloforte, sede della “Cuore e Carattere”; così ad Alghero, dove l’ultima officina era stata la “Vincenzo Sulis”, così in Gallura, dove aveva funzionato la “Andrea Leoni” (e in antico la “Spartaco”), ed Ogliastra…

«Non c’era Massoneria a Nuoro, nella mia Nuoro. O meglio, c’era stata nell’Ottocento, dopo l’unità d’Italia: la loggia si intitolava a Eleonora dei Serra Bas, la giudicessa d’Arborea. Il suo grande ispiratore doveva essere Giorgio Asproni, non saprei come, ma dev’esser stato così. Vi operava il dottor Cottone, un siciliano garribaldino intimo amico dell’onorevole Asproni, medico di splendida umanità. Con lui c’era don Gavino Gallisay, il comandante dei barracelli in funzione antibanditismo, il costruttore di di Sae’Manca, il don Minosse de Il giorno del giudizio… C’era, mi hanno detto, l’avvocato Pirisi Siotto, che era stato sindaco ai tempi dei moti di “su connottu”, poi aveva sostituito Asproni in Parlamento. Si diceva che un bell’aiuto lo desse allora don Francesc’Angelo Satta Musio, che era rettore a Orune e avversario del vescovo Demartis. Eh, il vescovo Demartis è stato un problema, era un carmelitano sassarese del tutto acritico verso il papa che mandava alla ghigliottina quelli che sabotavano la sua teocrazia… Storia lontana ma sempre sgradevole.

«Invece nel primo Novecento s’era costituita una loggia obbediente a Piazza del Gesù, mi pare si chiamasse “La Barbaricina”, aveva anche un capitolo scozzese presieduto dal poeta giovanissimo ozierese Vincenzo Soro, che da bambino era lo scrivano di Bustianu, impedito a scrivere, dico a scrivere anche a quei giovanotti del Nuorese che erano partiti alla volta del continente per il servizio militare e che Bustianu voleva tenere aggiornati sulle cose del paese… Meriterebbe che si raccontasse quella storia.

«Anche i ferani erano nostri Fratelli. Fra gli altri si distingueva l’avvocato Pietro Mastino, tra i fondatori del Partito Sardo d’Azione, eletto deputato e rimasto sempre antifascista. In futuro, dico negli anni ’50, sarebbe stato anche sindaco di Nuoro e fu proprio lui, da sindaco, a ricevere nel 1959 le spoglie di Grazia Deledda che tornavano alla chiesetta della Solitudine. Era un grande ammiratore, l’avvocato Mastino, di Sebastiano Satta, ne declamava a memoria i versi, ispirato, in stato di grazia… La sua famiglia veniva dal bosano, ma lui era tutto barbaricino. Credo sia stato, insieme con Gonario Pinna, il più grande penalista sardo del Novecento…

«So che a Cagliari, qualcosa come trent’anni fa, è stata costituita una loggia a me intitolata. Mi hanno detto che quei Fratelli usano aprire i lavori collocando ogni volta una mia piccola opera sull’ara dove dominano la Bibbia e la squadra e il compasso sopra le sue pagine… Si tratta, indubbiamente, di un pensiero gentile. Mi piacerebbe ci si dedicasse un po’, magari su mio stimolo ideale, a quello che è stato e sempre dovrebbe essere lo specifico apporto dell’arte al più vasto paniere dei valori e principi liberomuratori. In chiave di Sardegna e di universalità. Intendo l’amore partecipativo, disinteressato, alla causa della libertà e della giustizia sociale, che poi io tradurrei in termini di pura fraternità. Questa è, in fondo, la nostra vocazione di uomini… Bisognerebbe davvero amare la democrazia, nutrirci di senso di responsabilità, amare la patria, la grande patria e la piccola patria…

Oristano del cuore

«Vorrei però concludere questa lettera ritornando, sia pur brevemente, alla mia esperienza artistica e professionale in Oristano. Qui arrivai dopo aver chiuso la SPICA, una manifattura di ceramiche che avevo fondato a Cagliari, nel 1914, per esigenze soprattutto economiche, insomma per mandare avanti la famiglia che allora cresceva in numero e necessità… Paolo Pili, divenuto allora, dopo il 1923-24, l’uomo più potente della Sardegna, il duce della Sardegna come lo chiamavano (e si faceva chiamare), volle che assumessi la direzione della Scuola d’Arte Applicata, fondata proprio allora in Oristano. Chiamai subito, avendolo mio vice, il carissimo Carmelo Floris e anche Giovanni Ciusa Romagna, mio nipote talentuoso come pochi.