Viaggio per Cagliari, visitando chiese e ripensandone la storia. A proposito di un bel libro di monsignor Antioco Piseddu

di Gianfranco Murtas

Monsignore ci fa da guida e noi lo seguiamo nel giro, come avremmo fatto se si fosse prestato, libro Timon in mano allora fresco di stampa, il canonico Giovanni Spano giusto 160 anni fa (era l’anno stesso della unità d’Italia). Egli vide Cagliari nei suoi monumenti, e d’altra parte quello era il suo mestiere (ufficio religioso a parte): archeologo e storico dell’arte (con mille altre specializzazioni), e le chiese della capitale sarda – città d’elezione di lui logudorese – presentavano architetture e storie, arredi pittorici o plastici che meritavano d’essere raccontati. Meglio ancora se inquadrati – monumenti e arredi d’arte –, in quel secolo o in quell’altro, in contesti datati e precisati fra committenze ora civili ora ecclesiastiche.

Monsignor Antioco Piseddu sa bene che Cagliari non è soltanto una città di pietre, seppure di pietre nobili o nobilitate secondo la visione che ne ebbe – sono proprio cento anni fa! 1921-2021 – David H. Lawrence arrivando nell’Isola dalla Sicilia: «improvvisamente ecco Cagliari: una città nuda che si alza ripida, ripida, dorata, accatastata nuda verso il cielo dalla pianura all'inizio della profonda baia senza forme. È strana e piuttosto sorprendente, per nulla somigliante all'Italia. La città si ammucchia verso l'alto, quasi in miniatura, e mi fa pensare a Gerusalemme: senza alberi, senza riparo, che si erge spoglia e fiera, remota come se fosse indietro nella storia, come una città nel messale miniato da un monaco». Aveva allora 65mila abitanti, Cagliari, e dall’autunno 1920 era di nuovo governata da Ottone Bacaredda il quale, dopo un anno di quella supplementare fatica amministrativa (ed a complemento della precedente frazionata in tre tempi per un totale di ben diciassette anni) avrebbe ceduto le armi entrando, con coscienza serena, nel sonno dei giusti. E in quanto al verde assente nei quartieri – andrebbe detto anche questo –, ad equilibrare con i doni di natura quelli dell’edilizia, esso si spandeva generoso, generosissimo anzi, in quei dintorni che il tempo avrebbe chiamato ad aggiungersi, come nuove tessere del mosaico abitato, al vivere plenario e moderno dei cagliaritani: si pensi a Is Mirrionis e San Michele, o a Monte Urpinu e Monte Claro, ma anche alla piana di San Benedetto allora tutta orti e vigne e cardeti nell’intorno dell’antico convento cappuccino che aveva ospitato, per il noviziato, fra Ignazio da Laconi ventenne e registrato la sua conversazione con la Madonna: Sant’Ignazio che, a voler anticipare i giri per chiese e conventi di Cagliari, come suggerito da monsignor Piseddu, si ricorda itinerante proprio fra San Benedetto e Sant’Antonio di Buoncammino, e magari Santa Chiara in Stampace, in visita prodigiosa – e prima e dopo la morte – della sorella Agnese debole e sperduta monaca clarissa. Né soltanto per il suo… privato, ché il compito del cappuccino – come quello degli altri venuti dopo di lui e di pari perfezione religiosa – era quello del questuante, del cercator randagio dei cuori buoni, tutti buoni, della città segmentata e insieme raccolta fra le sue mura.

Fra pietre ed umanità

Città di pietra, o di pietre, ma vissuta nelle sue strade e nelle sue case, come lo stesso David e la sua Frida constatarono, al pari di quegli altri scrittori e pubblicisti inglesi o francesi che da un secolo almeno, magari dal Valery in poi, fino ad arrivare al Vuillier e magari all’americano J. E. Crawford Flitch, erano venuti per conoscere noi e le nostre cose. Avevano osservato e anche… ammirato, anch’essi, sì, e pur in modo diverso appuntandone nel taccuino; al loro pari, un domani, anche Lilli e Vittorini e perfino, nel 1951, Carlo Levi, e dopo ancora Guido Piovene… di chiese e monumenti, di lapidi e palazzi e alberghi, ma anche della gente in strada e nelle case vere o supposte avrebbero scritto. Crawford Flitch gettando l’occhio anche nello stanzone omnibus degli insalubri sottani che accoglievano allora – primo decennio del Novecento – diecimila cagliaritani del proletariato e sottoproletariato, Levi scrivendo degli accampati presso la Passeggiata coperta del Bastione o nelle grotte di Bonaria o di Tuvixeddu (il «colle di roccia che sta sopra il quartiere operaio di Sant’Avendrace»: «si sono rintanati qua e là uomini e donne, e nascono e muoiono i bambini»).

Non soltanto pietre – le pietre dei monumenti e delle architetture signoreggianti –, ma vita, vita vera di uomini e donne, e bambini e giovani ciascuno con la sua parte ed arte, nei quattro quartieri storici fra il porto e, in cima, San Pancrazio, fra il Corso e magari, dopo la riscoperta del canonico Spano, l’anfiteatro romano, a mezzo fra Palabanda e Buoncammino, ed il convento di San Domenico a Villanova. Ritorna la domanda: Cagliari città di pietra? città di colli alberati e colli abitati e monumentati, e di valli sprofondate ancora d’agricoltura, fra mare – o mari – e proiezioni verso la bassa provincia rurale? colli magari edificati ora con il tufo e i ginepri sradicati dalle stesse zone cantierate (come Casteddu in antico per i dominatori di turno), ora – tanto più nel dopoguerra repubblicano – con la sabbia prelevata a tonnellate dalla spiaggia per farne, a pro del quartiere arrampicato a Monte Urpinu o di quello spalmato a Saint Tropez ed al CEP, impasto con il cemento ricavato dalle macinatrici e dai forni di Sant’Avendrace (e dai risucchi della più infelice collina di nord-ovest). Nel territorio vario e vasto, di morfologia plastica – modellabile per il bene e per il male –, di Castello e del Poetto, di Monte Urpinu e di Tuvumannu-Tuvixeddu entrano negli amalgami di una storia che, secolo dopo secolo, ricicla o produce da nuovo e case e strade e anche chiese, le nuove chiese. Dunque città di pietra sì, ma che vive, fra le pietre… mansuefate, le fatiche sociali dei muratori e manovali all’opera e le commedie dei riposati vicinati domestici – is bixinaus –, nei suoi quattro centri storici, e vive anche, nei secoli, il dramma collettivo della ricerca di sempre più avanzati equilibri nella giustizia distributiva, delle occasioni di lavoro operaio e, per i minori, delle ragioni di studio affrancante, e ancora vive la tensione civile per la conquista di maggiori stadi nella civiltà dialogica e nella democrazia rappresentativa, nell’associazionismo e nella libera stampa…

La città murata, la città liberata

Area urbana ingessata fra le sue mura per mezzo millennio almeno, dai tempi in cui Fazio degli Uberti – morto Dante da pochi anni soltanto – la rendeva, nelle rime del suo Dittamondo, come una federazione di città – «Callari, Stampace e Villanuova» – in pari dignità di «Sassari e Bosa, Arestan e l’Alighiera»… quella Cagliari che ancora a metà Cinquecento Sigismondo Arquer – prossimo al mortale supplizio cui lo costrinse la cattolicissima Inquisizione spagnola – rappresentava per la prima volta nella cartografia, emancipandola dalla metrica ideale della civitas per condurla in quella grafica dell’urbs e promuovendo nella pedagogia spaziale la percezione dimensionale… quella Cagliari tutta case e campanili, uggiosa e imprigionata dei tempi dell’Angioy e anche di Napoleone, descritta con penna maestra da Carlo Brundo e Carlo Baudi di Vesme… quella Cagliari esplose dopo l’unità d’Italia per la sua derubricazione dallo status di piazzaforte militare.

Allora, soltanto allora, con l’abbattimento delle mura esterne e di quelle soffocanti interne, nacque la città moderna, che riunì finalmente in attraversamenti diagonali i quattro quartieri ed anche i sobborghi di San Bartolomeo e Sant’Avendrace: l’associazionismo favorì in misura determinante i meticciati e l’unità, pur se gli orgogli rionali non smisero la loro linfa e Stampace dei cuccurus cottus continuò a celebrare più di tutti la sua Sant’Anna, e Villanova degli inforra Cristu San Giacomo, e la Marina dei culus infustus Sant’Eulalia, e il Castello – il Castello popolare, dei piscia arrenconis, non soltanto quello dei piscia tinteris – le Grazie e Santa Maria e Santa Cecilia. E di più anzi, ché ogni rione, quota parte delle “ville” tre-ottocentesche, aveva il suo patrono speciale, e il suo clero, le sue candele ed i suoi fedeli oranti e giocosi: a Villanova San Giovanni e San Cesello e San Mauro nella stessa strada-biscia, e San Rocco più nascosto, e naturalmente San Domenico con chiesa e convento trionfanti, il primo cenobio del nuovo millennio (quasi mille anni dopo quello africano di San Fulgenzio) e gemello del francescano (e chissà se prima benedettino) di Stampace: questo invero accompagnato in progress dalla chiesa più ricca della Sardegna. Innalzati e l’uno e l’altro giusto all’inizio dell’avventura di predicatori e minori, da pochi anni scomparsi i fondatori…

Santa Margherita e San Giorgio, Sant’Efisio e Santa Restituta, Sant’Antonio e San Paolo, San Michele arcangelo e San Guglielmo e Sant’Andrea ancora resistevano, almeno fino ai tragici bombardamenti del 1943, a Stampace, ed alla Marina Santa Lucia e Sant’Agostino nuovo (a compensare il vecchio demolito extra muros), il Santo Sepolcro e Santa Caterina dei genovesi, San Francesco di Paola – promosso patrono minore di Cagliari nel 1907, trecento anni dopo l’arrivo dei paolotti in Sardegna – nella via Roma già battezzata essa stessa “San Francesco al molo”, Sant’Antonio abate e le Cappuccine (Beata Vergine della Pietà) e Santa Rosalia siciliana con il santuario osservante di San Salvatore da Horta (in risalita dall’area della Manifattura), erano loro a conservare e tramandare memorie e sentimenti di secoli, una religione forse talvolta non immune da paganeggiamenti e sostenuta, dove più dove meno, dalle patriate confraternali, dieci almeno, forse venti nella quattro “ville” della federazione…

Né di meno poteva essere Castello, con la cattedrale pisana e la cappella già Aymerich della Speranza, con Santa Lucia – ché il secolare frazionamento in “ville” ben poteva consentire le duplicazioni, come anche nella toponomastica: si pensi a “sa ruga deretta”) – e la Purissima, San Giuseppe Calasanzio e Santa Croce costruita sulle rovine della sinagoga (stessa sorte, ma a sette od ottocento anni di distanza, di San Giacomo a Villanova): Santa Croce, così come ad Alghero, innalzata sulle pietre d’un tempio ebreo, come a dire (senza… spirito alcuno ecumenico avareggiato dai tempi) della vittoria del Vangelo sulla Torah e ancora ammonire per il perpetrato deicidio…

Ogni quartiere o “villa” con il suo circuito di fede, o di religione, di culto e festa di calendario. Non senza qualche buona intesa, magari ad assorbire (e perdonare e farsi perdonare) le sgradevoli asprezze di chi – come i presidenti parroci delle collegiate di Sant’Anna e Sant’Eulalia – soleva disputarsi i diritti di stola per gli accompagnamenti funebri dei morti nel nuovo ospedale civile che un giorno si sarebbe chiamato San Giovanni di Dio! L’intesa, ad esempio, dell’avvicendamento rotatorio fra le diverse parrocchiali nell’annuale celebrazione della Madonna del Rosario, coincidente con la data della vittoria di Lepanto: una volta a Villanova, un’altra alla Marina, un’altra ancora a Stampace…

Si sviluppava la città, cresceva la città per dimensioni materiali e inglobava la modernità, attrezzandosi con le scuole superiori che favorivano la mobilità interquartiere, collocando l’ospedale nuovo a Stampace, il carcere a Buoncammino, il gazogeno fra il perimetro estremo di Villanova e quello… ineunte di Bonaria, fra San Lucifero/San Saturnino – l’area antica delle prime sepolture cristiane – ed il camposanto della collina di Monreale vigilata, già dal Trecento e per sei secoli pieni, dai mercedari, il manicomio e l’industria vinicola e birraria a Is Stelladas in direzione di Pirri… Castello resisteva con i suoi uffici pubblici, dalla prefettura provinciale in giù, e con l’università e il municipio, e i presìdi clericali, il seminario tridentino e l’episcopio in triangolazione con il duomo, a sistema con le dieci e più chiese dei pressi. Un giorno Giordano Bruno avrebbe vigilato proprio là, alla porta dei Leoni, intristendo i monsignori di passaggio fra le appendici e Castello e silenziosamente imputando loro la correità ideologica per quel rogo imperdonabile di Campo dÈ Fiori. Gli uffici del dazio piantonavano le porte periferiche cittadine, i binari della nuova Tramvia del Campidano concorrevano, o avrebbero concorso presto, ad avvicinare fra loro quartieri e rioni.

La città “mischiata”

Per tanti versi ancora spagnolesca e sempre cattolica, credente o credente a modo suo, s’era rigenerata non con poco la città che era stata capitale del Regno di Sardegna, Regno padre e madre di quello d’Italia: ché gli espropri imposti dalle leggi eversive degli anni ’50 e ’60 dell’Ottocento, pienamente risorgimentali e liberali, avevano trasferito al demanio statale fior di conventi e di chiese, trasformandone la missione sociale riversata a pro diretta della cittadinanza: dai gesuiti erano venuti gli spazi per l’ospedale militare e per il liceo Dettori, e anche per l’Archivio di stato impiantato nella chiesa-exchiesa di Santa Teresa, in passato servita anche come stazione supplente della parrocchiale di Sant’Eulalia! dai francescani cappuccini era venuto l’edificio riusato come Ricovero di mendicità (e i poveri religiosi – poveri anche loro –, ridotti allo stato privato laicale, erano dovuti riparare, così per quarant’anni, in via Giardini: da Buoncammino a Villanova! Ai primi del Novecento, riammessi in qualche stanza là nel viale degli Ospizi, essi avevan poi ceduto, alle suore francesi di Seillon di fresco arrivo – quelle della Provvidenza Agricola –, i locali da loro stessi assemblati da modeste e distinte proprietà. E stando nuovamente a Sant’Antonio, recuperando spazi sia pur minimi per l’alloggio della prossima santità di fra Nicola da Gesturi e fra Nazareno da Pula, eran quindi stati capaci di ottenere perfino, in tardivo ristoro, la licenza edilizia per il nuovo seminario serafico). A Castello la chiesa del Monte fu acquisita dallo Stato in … diplomatico scambio con la diocesi, conservandosi a San Giuseppe Calasanzio, patria religiosa degli scolopi, le funzioni di culto … Ma patimenti soffrirono anche i padri mercedari, che persero anch’essi per lunghi anni il proprio convento, a pochi padri soltanto consentendo il governo un precario alloggio per provvedere alle cure del santuario; e patimenti soffrirono anche i paolotti, d’autorità ridotti di numero nel servizio alla chiesa e nell’agibilità degli spazi domestici.

La città in espansione, en marche si sarebbe detto richiamando la formula adottata da qualche storico per riferirsi alla stagione di Bacaredda sindaco, la città che dall’Ottocento muove al secolo modernista e tecnologico e si munisce di un piano regolatore che traccia le nuove direttrici di un ordinato sviluppo urbano ed edilizio, assorbe in sé, negli spazi dei suoi nuovi traffici sociali e demografici, le chiese un tempo giudicate di confine: da una parte il Carmine in un viale San Pietro inventatosi ormai come cittadella un po’ industriale e un po’ piazza dei grossisti per gli approvvigionamenti dei bottegai dell’interno provinciale e dello stesso capoluogo, e dall’altra San Lucifero – con tutto il suo bimillenario patrimonio archeologico –, e in tandem con il complesso di San Saturnino (V sec.) ancora accudito dalla società dei farmacisti (quella intitolata ai santi Cosma e Damiano). Dagli anni ’20, quando monsignor Ernesto Maria Piovella viene a raccogliere il bacolo di monsignor Francesco Rossi, è proprio San Lucifero – bellissima chiesa secentesca, parrocchia intitolata alla Beata Vergine del Rimedio, succursale dal 1891 ed autonoma dal 1948 – a raccogliere la stima massima della curia e del municipio anche per quel tanto che le fa corona con il teatro e la scuola popolare di don Mosè Farci e la tipografia San Giuseppe (quella del settimanale La Sardegna Cattolica, poi de Il Quotidiano Sardo).

Ecco poi San Benedetto in esplosione, San Benedetto quartiere e San Benedetto chiesa che passa dalla santa memoria di fra Ignazio da Laconi alla santa attualità del Buon Pastore di dottor Virgilio Angioni. Ma potrebbe anche dirsi – pur sotto altri aspetti e in proiezioni anch’esse opposte, fra colli e valli della morfologia in progressiva conquista – di Sant’Alenixedda e San Lorenzo, l’una alla scuola enologica verso Pirri – terra di antichi accampamenti zingari – l’altra, binavata medievale con titoli mariani e di San Pancrazio, sulla cupola calcarea del magnifico belvedere.

Ma poi ancora, avanzando nei decenni, un po’ prima e un po’ dopo la seconda guerra mondiale, ed anche per le generose cessioni d’area dei Carboni, ecco i primi nuclei religiosi di Is Mirrionis e di San Michele, avamposto del nuovo camposanto civico (in funzione dal 1940) ma anche, in ritaglio del territorio canonico di Sant’Avendrace, primo luogo d’accoglienza vincenziana – sarà il sito della Medaglia Miracolosa (1953) – per gli inurbati che occupano le casermette militari e ogni casa di fortuna, fino quasi alla via Cadello, mentre il governo finanzia il piano delle case popolari e le palazzine dell’IACP, dell’INCIS o dell’INA-casa sorgono rapide e salvifiche tutt’attorno ai dispersi reparti dell’ospedale SS. Trinità. Altro ed ulteriore arriverà nel tempo, con il seminario nuovo (1960) alle pendici del colle di San Michele – capolavoro di monsignor Paolo Botto – e la parrocchia di Sant’Eusebio (1958, 1972 la chiesa) – santo vescovo di nascita cagliaritana per la missione a Vercelli nel IV secolo –, dei SS. Pietro e Paolo (1967), poi anche della Sacra Famiglia (1986, episcopato Canestri).

I cantieri parrocchiali

Si diffonde sempre più la città che supererà abbondantemente i duecentomila residenti quando ancora non è iniziato il processo di rimunicipalizzazione delle frazioni. Zone di espansione sono individuate fra San Benedetto e la Fonsarda – e allora ecco, a Villa Fiorita, la parrocchia di San Carlo Borromeo (1962, 1967 la chiesa) –, così come fra il nuovo palazzo di Giustizia e Monte Urpinu, e allora ecco la parrocchia dei SS. Giorgio e Caterina (1964, in parte finanziata con i fondi dei danni di guerra a compensare la distruzione del compendio di via Manno, in analogia a quanto avviene per Santa Lucia – 1956 – in fuga dalla via Sardegna alla via Donizetti, dalla Marina a San Benedetto cioè). Completa l’opera sul fronte pedemontano la piena bonifica, sociale oltre che materiale, di Su Baroni, dove sorge, sobria e solenne, la chiesa delle suore eucaristiche intitolata a Cristo Re (1963): chiesa servita dai padri gesuiti che intanto proprio lì hanno preso casa, amministrando ancora per qualche anno o qualche… decennio la facoltà di Teologia trasferita da Cuglieri nel 1971. Più oltre è il quartiere ancora cantiere di Genneruxi e là svetta il SS. Crocifisso (parrocchia dal 1970).

Ancora: muovendo press’a poco dallo stesso sito di piazza Repubblica/Monte Urpinu, sviluppo maggiore è dato registrare negli anni fra ’50 e ’60 (e anche ’70) per un verso in direzione della città sportiva dell’Amsicora (e dei campi CONI, poi del Palazzetto, già intanto della Fiera campionaria e internazionale), erigendosi così la parrocchia di San Pio X (1956) e coprendo le plaghe de La Palma e San Bartolomeo, di Sant’Elia in “fioritura” di case minime per pescatori già dai primi anni ’50 e del Poetto (bonificato dagli squallori dell’Ausonia), e per un altro verso oltre la via e piazza Dante (poi Giovanni XXIII) nella risalita de La Vega e nella discesa per Pirri. Sicché ecco nel primo blocco le nuove parrocchie affidate agli immacolatini (anni 1956, 1964, San Bartolomeo autonoma dal 1946) – salvo Sant’Elia, 1966, di saldo governo secolare (prima e dopo la visita di Paolo VI) – e nel secondo blocco quelle di San Paolo (1955, 1961 la chiesa) e di San Francesco di via Piemonte (1954) assegnate rispettivamente ai salesiani ed conventuali (in derivazione dall’Annunziata stampacina), nonché quelle, in riserva diocesana, della Madonna del Suffragio al CEP (1967, 1981 la chiesa) e di San Sebastiano (1973) sui campi ex Serra.

I vescovi in successione – dal cardinale Baggio a monsignor Bonfiglioli ed a monsignor Canestri – seguono la buona traccia metodologica affermata dall’indimenticato loro predecessore, visionario e insieme pragmatico e gradualista: e dunque ecco verso Mulinu Becciu le nuove parrocchie della Madonna della Strada (1973, 1988 la chiesa) e di San Massimiliano Kolbe (1973). Sembra un prodigio: nessun laico, più o meno distante dalle cose di chiesa, potrebbe negare quanto ossigeno sociale abbia offerto alla città la rete parrocchiale cresciuta in parallelo all’espansione edilizia di Cagliari, con oratori e spazi educativi e ricreativi per ragazzi e anziani, e luoghi di incontro comunitario, santa preghiera e studio (sempre meno, fortunatamente, ufficio di collateralismo democristiano).

Se a Stampace basso organizza le sue attività la rinata comunità carmelitana (parrocchia dal 1968), nuova vitalità assume altresì, sulla stessa direttrice e nel più ristretto bacino territoriale compensato però dall’intensivo rigoglio, anche qui, edilizio e demografico, Sant’Avendrace – cappella e cattedrale almeno secentesca, con quel titolo che richiama un vescovo della primitiva cronotassi diocesana (I sec.) – che si protende fin verso Santa Gilla e passa il testimone, presso il Villaggio dei pescatori, alla parrocchia consorella intitolata alla Madonna di Fatima (1966).

La catena espansiva degli insediamenti chiesastici, con quanto anche accompagna le aule liturgiche, racconta essa stessa lo sviluppo urbano di Cagliari nei secoli e tanto più nel Novecento. Andrebbe detto anche – ma già se n’è accennato – che la guerra tremenda cui il fascismo condusse velleitariamente (e criminalmente) la nostra patria nel 1940, con quel tanto di distruzioni che ne conseguì per i carichi distruttivi sganciati dagli aerei degli alleati sulla nostra Cagliari amata, e da altre parti dell’Isola come anche del continente italiano, seminando morte e morti, provocò nel tanto di devastazione crolli e abbattimenti dolorosissimi anche di numerosi edifici di culto. Il sindaco Cesare Pintus – nobilissima figura di mazziniano che sofferse il carcere fascista e in cella s’ammalò di quella tubercolosi che l’avrebbe portato a morte neppure cinquantenne – contò, con l’Ufficio tecnico comunale, ben 862 edifici abbattuti del tutto e 1.647 lesionati più o meno gravemente, per un totale di circa 4.000 appartamenti perduti o andati fuori uso. Con loro, appunto, le chiese. I racconti angosciati dei testimoni ce ne hanno lasciato traccia, e fra i cronisti religiosi citerei almeno don Antonio Bonu con il suo Nel vortice dell’uragano.

Cagliari perse Santa Caterina e perse il Carmine, perse San Domenico sette volte centenaria, perse – ma forse si poteva salvare – San Giorgio a Stampace, perse per la fruizione di anni e anni Sant’Agostino di lato alla cappella dell’Asilo della Marina, perse per la sua agibilità intera e purtroppo per molti suoi tesori d’arte Sant’Anna e Sant’Eulalia, e anche la basilica di Bonaria – che pianse il doppio quando nel 1947 la si dovette rattoppare per l’affollata ordinazione episcopale di monsignor Giuseppe Melas inviato a Nuoro da Pio XII –, perse anche Santa Lucia che si decise poi di abbattere per quanto restava di gravemente instabile, perse la chiesa di San Giuseppe Calasanzio dove monsignor Balestra era stato solito andare ogni giorno, nell’inizio di secolo, per le confessioni, colpita la basilica di San Saturnino… Perdite che vollero dire partecipazione piena al lutto comune, perdite che s’aggiunsero a quelle altre che la storia, per altri accidenti, aveva imposto in tempi precedenti, elencando nei passaggi di fine funzione San Paolo (presso l’area cimiteriale che aveva accolto i colerosi nel 1855) e San Nicolò, il gioiello dei principi Pignatelli, San Francesco di Stampace – ne rimane il pergamo prezioso all’ingresso di San Michele –, San Bernardo al Corso e San Bardilio in quel punto che la tradizione raccolta dal Martini indica come il luogo della predicazione nientemeno che di San Paolo apostolo in viaggio per il Mediterraneo, e ancora San Francesco in quell’area di Sa Perdixedda che indirizza a Mulinu Becciu, quella chiesa di cui Francesco Alziator, in uno dei suoi ultimi articoli che erano anche (inascoltati) appelli alla coscienza civile di tutti, invocò che almeno le pietre fossero salvate (mentre oggi, fatte anonime in un muretto anonimo, sezionano una altrettanto anonima aiuola oltre le vie Is Cornalias e Quirra, verso la via Serbariu)…

Fragili memorie

Dell’antica Sant’Igia è rimasta soltanto, quasi porta d’ingresso della Cagliari giudicale o altomedievale, fino alle tappe del tradimento o della vendetta dei pisani del Duecento… la chiesa di San Pietro curata oggi ancora dalla società dei pescatori ma soltanto per la ricorrenza patronale e forse senza neppure più la memoria di quel che voleva dire, a Cagliari fino ancora alla seconda guerra mondiale, la festa del leader degli apostoli.

Memorie sono rimaste, ma forse fragili in qualche tratto, forse rinvigorite in qualche altro (se la successione generazionale delle confraternite ha funzionato) nelle celebrazioni rionali della settimana santa – a Villanova e a Stampace, fra San Giacomo e San Michele o Sant’Efisio soprattutto, molto certo ancora resiste nelle devozioni ai santuari, quello di Bonaria e quello di Sant’Ignazio soprattutto, e allora le chiese storiche con i loro simulacri secolari rilanciano nel sentire generale di una città distratta echi antichi, suggestivi e profondi… Così per S’Incontru, appuntamento comunitario di strada, non soltanto di chiesa, ma da chiese partendo ed arrivando, mentre vocazioni particolari sono preservate o implementate qua e là: ancora alla Medaglia Miracolosa, con quella cripta moderna che raccoglie i ricordi delle vittime della strada – a cominciare dal nostro Vlady Marchioni cronista giovane (ed appena sposo) de L’Unione Sarda –, non più adesso – ma un recupero dovrà esserci – al San Giovanni di Dio, dove la tenerissima cappella eretta a parrocchia nel 1944, in quell’anno di ripartenza dopo gli sconvolgimenti bellici e per alleggerire i carichi di Sant’Anna semidistrutta anch’essa, dovrà ritrovare, nei nuovi assetti dello stabilimento antico del Cima, un suo ruolo come d’oasi e riparo spirituale fra i tumulti e le dispersioni del tempo moderno.

Mi sono permesso, per me stesso forse prima che per gli altri, questa immersione chiamiamola diacronica della storia antica e moderna di Cagliari tenendo presente il nesso inscindibile che c’è stato e dovrà ancora esserci fra la città e la Chiesa con le sue chiese, la città di pietra e di pietre e la città del lavoro e dei sentimenti, della politica e della scuola, dell’arte e anche degli svaghi, del teatro e dello sport.

Le chiese raccontano la storia di una città perché, quando hanno la fortuna di resistere nel tempo, si propongono in automatico come testimoni della società in perenne evoluzione, sì talvolta con rallentamenti perfino quasi di calma piatta ma altre volte con accelerazioni perfino ipercinetiche, altre ancora con riposizionamenti dopo infauste regressioni: quelle generate dai traumi ingenerosi e anzi scellerati che nelle vicende degli uomini sono anche prevedibili e non li si sventano perché non si vuole, perché non si vogliono leggere “i segni dei tempi” né si vuole opporre la virtù, la prudenza o il coraggio e la sapienza alla tentazione e alla minaccia.

La mente può galoppare, anche con le sue fascinazioni emotive e innocenti fantasie, meglio se con la guida ordinata di qualche libro, nei duemila anni di storia cristiana di Cagliari: dai primi secoli, quelli dei maestri iniziatori – Sant’Avendrace, poi San Lucifero? – e dei martiri d’esempio – Sant’Efisio e San Saturnino coevi? –, a quelli della immigrazione degli antiariani vescovi nordafricani custodi delle spoglie di Sant’Agostino, a quelli delle importazioni dei culti bizantini, e galoppando fra alto e basso medioevo, alle stagioni giudicali e pisane e poi aragonesi, con la novità mercedaria recata dei catalani ma anche con quella degli stili architettonici passati alle chiese, metti a Sant’Eulalia o San Giacomo, in definitivo superamento dell’abbondante romanico e del (nostro modesto) gotico…

Attraversi quindi i due o trecento anni degli spagnoli unificati, che segnano pervasivamente la società della colonia feudale e di forme barocche e rococò le chiese – metti San Michele ma prima metti Sant’Agostino nuovo, però in perfetto stile classico – e profilano i governi diocesani affidati a presuli di radice anch’essi coloniale, non senza qualche cima culturale, come il benedettino Antonio Parraguez de Castilejo… tra riforma e controriforma. Raggiungi infine la riva savoiarda – coloniale anch’essa – e ti godi Sant’Anna stampacina rifatta sopra l’antica ed ammiri altri ritocchi e abbellimenti nella cattedrale di Santa Maria (la tela dell’Angeletti “Nozze di Santa Cecilia con San Valeriano”, la cappella di Sant’Eusebio, il San Saturnino del Lonis, l’altare del Crocifisso e la cappella di Santa Barbara con le sue sculture e quella stessa del Battistero…). Ti radichi, in conclusione di viaggio, negli assestamenti italiani, successivamente al 1847, all’estensione alla Sardegna della legislazione di terraferma e quindi dello statuto albertino, seppur all’Isola questo costi la perdita d’una secolare (ma apparente, e giocata fra ottimati) titolarità autonomista.

Nella storia religiosa (ed ecclesiale) cagliaritana

Storia civile e sociale e storia religiosa ed ecclesiastica in parallelo, impastate l’una nell’altra. Dopo i ripassi delle avventure degli ordini monastici medievali – i vittorini marsigliesi in testa (con le loro chiese romaniche in linea di mare) ma poi anche gli altri di derivazione benedettina – ballano i nomi di presuli come il Desquivel (quello degli scavi cimiteriali) ed il mercedario Machin (quello delle cento feste di precetto), come il Falletti (che fu anche viceré) e lo scolopio Delbecchi (il riordinatore dell’università), come il domenicano Melano (che tenne per i sardi e non per i piemontesi in “sa die”) e il Cadello (fatto perfino cardinale di SRC) ecc. Essi risalgono i secoli, appaiono simboli o sintesi di intere epoche (si pensi al della Cabra e alla pestilenza del XVII sec.) ma sono anche autorità che indirizzano e dicono i loro sì ed i loro no di magistero spirituale e di governo canonico, dunque impegnando insieme le coscienze e le condotte civili. Non è poco.

La cronotassi ce ne segnala, fino ai primi dell’Ottocento, qualcosa come centoventi, e di questi un buon quinto sono religiosi, fra domenicani e mercedari – in testa alla classifica – e conventuali e minori osservanti, agostiniani e benedettini, carmelitani e cistercensi e scolopi…

Precedono il risorgimento patrio i monsignori Nicolò Navoni, Antonio Raimondo Tore ed Emanuele Marongiu Nurra, il quale ultimo – non sapendo leggere i “segni dei tempi”, avrebbe detto qualcuno – pagherà care le sue rigidezze verso il governo di Torino a proposito della riforma delle decime, subendo un esilio (a Roma) di quindici anni. La ripresa, dopo i lunghi governi capitolari (dei reazionari monsignori Francesco Ortu e Giovanni Maria Fiia), sarà – dopo la santissima Porta Pia – nel 1871, e nell’arco di mezzo secolo si succederanno a Cagliari cinque arcivescovi: Balma, Berchialla, Serci-Serra, Balestra e Rossi, dando continuità ad una pastorale che ancora – almeno fino alla grande guerra – mostra distanza e talvolta ostilità e dispetto – allo spirito pubblico invece sostenuto dal liberalismo politico e (salvo qualche eccezione) amministrativo. L’associazionismo parrocchiale e diocesano marca una alterità sovente orgogliosa e sfidante, così i giornali, dopo quelli del can. Francesco Miglior quelli dell’avv. Enrico Sanjust di Teulada conte palatino.

Il popolarismo postbellico – l’ebbrezza o l’illusione di un lustro appena (altro passo falso dei cattolici organizzati, dopo quello dell’arcivescovo Balestra umiliativo dei giovani del circolo democristiano “Leone XIII” fondato da dottor Angioni e del giornale il Lavoratore) – sarà risucchiato nelle forme dell’Azione Cattolica, la quale dovrà convivere, talvolta in paciosa armonia talaltra in sotterranea tensione, con la dittatura pagana di Mussolini (segnalo in proposito il bel lavoro proprio di monsignor Piseddu “La soppressione dei Circoli Giovanili di Azione Cattolica da parte del fascismo a Cagliari nel 1931”, uscito in Studi in onore del Cardinale Mario Francesco Pompedda Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a cura di Tonino Cabizzosu, Cagliari, 2002). Sarà forse una minoranza quella che, magari nelle esperienze della Congregazione Mariana saprà preservarsi dalle cadute o dalle compromissioni più sconvenienti con la dittatura e prepararsi come classe dirigente per il poi. Ma questa è storia della Chiesa viva, non di quella di pietre, è storia di Chiesa viva che, in quella di pietre, esercita spirito e intelletto per le responsabilità del poi…

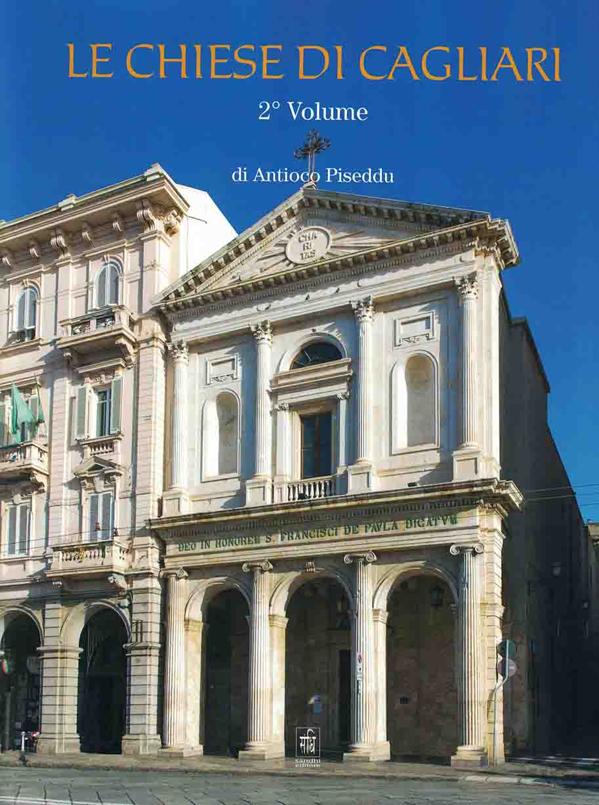

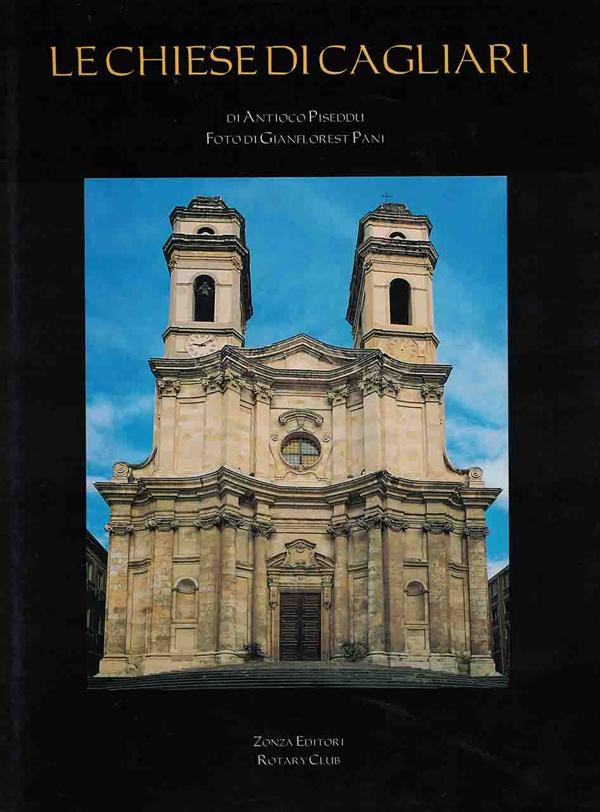

Struttura e qualità di un libro, la mistica dei poveri

Ho voluto premettere queste poche pennellate di memoria discorsiva, questa modesta affabulazione, libera e spontanea e perfino senza regole, a qualche riga di segnalazione delle benemerenze del libro Le chiese di Cagliari, di Antioco Piseddu, secondo volume dei quattro previsti nel programma editoriale che ritrova slancio dopo la lunga attesa – vent’anni – dalla prima uscita. Volume appena uscito per i tipi di Sandhi editore (e stampa dalle Nuove Grafiche Puddu di Ortacesus) con le ricche e bellissime fotografie di Arnaldo Aru ed Diego Dessì e l’impaginazione abile e misurata di Dessì stesso. Venti capitoli, oltre a presentazione, prefazione e introduzione (a firma rispettivamente degli arcivescovi Baturi e Miglio, di Gianni Filippini già direttore responsabile e poi editoriale de L’Unione Sarda oltre che infinite altre cose, dell’autore stesso).

Le ho volute premettere, quelle pennellate, mosso da una forse banale, comunque semplice considerazione: che è vero, verissimo, che nelle stesse pietre dei monumenti pubblici, e quanto più – per il richiamo sentimentale e spirituale – dei monumenti religiosi si trovi vita, sempre vita, se noi quei siti di riparo li sappiamo intendere come teatro d’espressione di quel che custodisce il cuore, l’intimo perfetto, il pensiero ed il sentimento in combinazione fra loro. L’altare con il suo tabernacolo, l’effigie d’un santo, quel quadro o un simulacro nella cappella anche la più nascosta, presi per luoghi e persone d’accoglienza e scambio d’una familiarità in cerca di dialogo, che versa confidenza e spera in una ricezione benevola, in una risposta alla petizione di soccorso nell’urgenza bruciante… che spera talvolta anche soltanto una silenziosa comprensione degli sfoghi di pianto, delle confessioni di debolezza per i triboli presenti e l’incerto futuro.

Le nude travature e le colonne appena sagomate di qualche umile navata come pure, altre volte, la solennità d’un sesto acuto goticheggiante o della policroma fioritura barocca dei marmi nel gioco di presbitèri e fonti battesimali, di amboni e pergami, anch’esse – povertà e ricchezza semplificazione binaria della vita complessa degli umani sociali – possono avvertirsi come interfaccia d’ambiente ora consolatorio ora ricevente, nella esperienza del bisogno così come del ringraziamento. Crocifissi antichi e nuovi, la scultura rieffigiante un santo di lontana storia o d’una più recente, l’immagine della Vergine Maria o degli apostoli colta come rappresentazione d’una presenza reale, viva e pulsante, certificata dalla fede assimilata da piccoli o conquistata da adulti… tutto, pietre e legni, stoffe e forme, tutto materializza lo spirituale, l’ineffabile che si concede, ogni giorno, a chi chiede, saldando così cielo e terra.

Lo sappiamo che Cagliari non è né Roma né Torino o Milano, e neppure Napoli o Firenze, e nel confronto delle isole sappiamo che non pareggia neppure Palermo (né Catania), ne è anzi distante altro che per la comune bellezza del cielo e del mare. Ragioni demografiche – eravamo noi una terra spopolata! appena 600mila i residenti in tutta la Sardegna al censimento dell’unità d’Italia – e ragioni geografiche hanno storicamente favorito la Sicilia: e dagli arabi ai normanni sappiamo cosa è venuto fuori. Palermo capitale, città grande, grandissima e bellissima in quanto a monumenti (qui l’inverecondo impoverimento urbanistico impostole dalla speculazione mafiosa non c’entra nulla). Ma insomma, noi con la nostra povertà, ammiriamo questa e queste città sorelle maggiori, baciate dalla storia per quel tanto che la storia ha lasciato in esse di capolavori architettonici ed artistici, meraviglie d’Italia. Noi non ci mettiamo in competizione con nessuno, noi siamo noi, ma sappiamo di avere anche noi qualche tesoro e se non ci mettiamo in gara con nessuno dobbiamo invece sfidarci davvero da noi stessi, ché il bisogno è quello di conoscere per davvero il tanto che i quattro quartieri medievali hanno custodito per sei-sette secoli e quanto altro era fuori, un tempo, dalla cinta urbana ed oggi è divenuto presenza centrale d’un quartiere “nuovo” anche se esso ha già cento anni (come San Benedetto o San Lucifero o Bonaria) od ottanta (come Is Mirrionis e San Michele) o cinquanta (come Genneruxi, il CEP e Mulinu Becciu) e s’è ben amalgamato col resto cittadino e anche con quant’altro è sorto ex novo negli ultimi o ultimissimi decenni.

Le chiese raccontano la città e monsignor Piseddu – la nostra guida – ce lo fa capire e ce lo dice apertamente presentandocene, una dopo l’altra, due decine in una gustosa alternanza di antico e moderno (ma il motivo, piuttosto prosaico, parrebbe ricondursi all’ordine alfabetico), nei tragitti da un quartiere all’altro, da un colle ad una spianata, inevitabilmente facendo lezione di storia e geografia, inquadrando l’artegrafia, magari la statuaria ed il sapere monumentografico nelle coordinate elementari, appunto, della storia e della geografia. (Mi autocito vergognosamente: così facevo in comunità, da padre Morittu, quando mi veniva chiesto di affacciare ai ragazzi un qualche tema: il quadro di riferimento temporale e spaziale, la collocazione nel relativo cioè, aiuta a capire sempre e meglio l’oggetto d’una qualsiasi trattazione).

Un libro che è il secondo di quattro. Il primo, dello stesso formato e dello stesso editing, uscì per l’editore Zonza sponsorizzato dal Rotary club di Cagliari (e qui, con discreto sorriso, mi vien da ricordare le neppure tanto remote condanne ecclesiastiche del Rotary accusato di massonismo… Ma allora tutto, extra ecclesiam, era da condannare: ebraismo e protestantesimo, logge e matrimonio civile). Sappiamo come sono andate poi le vicende della editoria regionale, che è in perenne sofferenza, ed oggi siamo al secondo appuntamento. Il grosso dei materiali – cioè dei testi – viene da quanto è stato “seminato” anno dopo anno nelle pagine dell’Almanacco di Cagliari, preziosa creatura di Vittorio Scano, che purtroppo, dopo ben 52 anni di puntuali uscite, ha dovuto anch’esso cessare le pubblicazioni. Dunque merito supplementare del libro è quello implicito di dare onore a quella iniziativa editoriale che pure è stata tanto amata dai cagliaritani, e non soltanto da loro, e di portare ad unità quanto è stato distribuito nel tempo. Con aggiunte, s’intende, aggiunte e aggiornamenti dei testi, ma anche di alcuni capitoli del tutto inediti. E, valore aggiunto supplementare, con un accompagnamento fotografico, cui già mi sono riferito, di prima qualità per la resa del colore e la qualità dei soggetti: foto di commento che varrebbero da sole, invero, a testimoniare ai posteri questo nostro presente. Ah! se Aru e Dessì avessero potuto collaborare con il canonico Spano, pur accontentandosi del bianco e nero ottocentesco, quanto di più avremmo capito della Guida tanto preziosa!

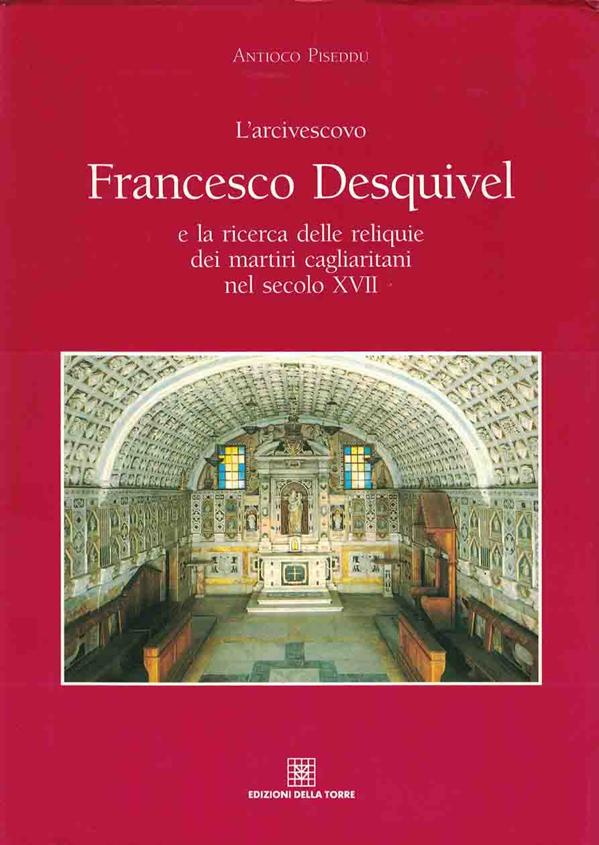

Aveva presentato ventiquattro chiese il primo volume – tutte già ricomprese nelle annate dell’Almanacco dal 1977 al 2000 – e fra esse, naturalmente con il ricco complemento delle note bibliografiche – qualcosa come 220 – l’autore aveva inserito anche un corposo contributo circa le “Nuove ipotesi sulle discusse lapidi di San Lucifero” ch’egli aveva già dato alle stampe partecipando, nel 1988, al libro collettaneo Studi in onore di Ottorino Pietro Alberti, uscito a cura di Tonino Cabizzosu in occasione del 25° della ordinazione episcopale del caro e indimenticato don Ottorino. (Un testo, quello di don Antioco, che rimanda, ma solo per lo scenario di fondo, al suo saggio L’arcivescovo Francesco Desquivel e la ricerca delle reliquie dei martiri cagliaritani nel secolo XVII, Cagliari, Edizioni della Torre, 1997). Quel primo volume fu acutamente recensito da Maria Francesca Porcella, funzionario della Soprintendenza ai monumenti, in Biblioteca francescana sarda, rivista semestrale di cultura della Provincia dei frati minori conventuali, vol. 10 del 2000.

Questo secondo volume raccoglie, nei citati venti capitoli, gli articoli usciti sull’Almanacco dal 2001 al 2018 con due aggiunte, rispetto a quella puntuale produzione: due aggiunte o forse sarebbe meglio dire due recuperi e rilanci riferiti a Sant’Anna “sa fabrica senz’e fini” ed alla “primitiva cattedrale di Cagliari. San Salvatore da Civita”, testi – non vorrei sbagliare – del tutto inediti e bellissimi, davvero bellissimi, che riprendono, diciamo così, da fatiche già concluse ma per dimostrare che… nessuna fatica è davvero mai definitivamente conclusa perché c’è sempre da scoprire ed aggiornare, e il nuovo è lì ad attendere chi lo sa cogliere e comprendere per donarlo condividendolo.

Per Sant’Anna, in particolare, rimanderei, oltre che all’articolo sull’Almanacco del 1983, al delizioso opuscolo di cinquanta pagine La chiesa di Sant’Anna in Cagliari che monsignore dette alle stampe nel 1975, quand’era ormai da due anni parroco di quell’antica e prestigiosa collegiata stampacina. (Bene qui l’insistenza su quel di cui «non si sa nulla», della chiesa romanica, o romanico-pisana che precedette l’attuale in barocchetto piemontese, bene anche e commovente l’indugio sulle ferite belliche e quell’epitaffio in versi di Gavino Leo che già aveva arricchito la pubblicazione volante e preziosa: «Si son visti gli angeli fuggire / da gli archi e con le man faceansi velo / su gli occhi chiari vinti dal dolore…»).

Circa la cattedrale – esplorata quella di Santa Maria dei sardi, o magari di Santa Cecilia, e già raccontata sull’Almanacco del 1977 – merita evidenziare che il nuovo focus orientato sulla “primitiva” sede appare particolarmente suggestivo per quanto pare ricavarne: per la collocazione dell’ “insula episcopalis”, cioè, nel quartiere della Marina, già Lapola, già Bagnaria, press’a poco dove poi, a metà Seicento, sorse la chiesa gesuitica di Santa Teresa d’Avila (divenuta successivamente, per le leggi eversive, tante altre cose d’interesse civile, e oggi ancora Auditorium).

Se una primissima sede non parrebbe del tutto ingiustificato poterla collocare, ma per un periodo piuttosto breve (e precedente all’arrivo dei vescovi africani), nei dintorni della basilica paleocristiana di San Saturnino, ed una seconda invece sarebbe altamente improbabile scorgerla – come da taluno congetturato – in area di Santa Restituta a Stampace, quella che rimanda alla Marina – prima dell’epopea giudicale e dunque delle glorie di Sant’Igia – sembra sempre più ipotesi sostenibile tanto da documenti lapidei di recente recupero o di recente nuova lettura quanto da altre evidenze, dal ricorrente e reinterpretato toponimo “fons novus” e forse soprattutto dalla prossimità al sito individuato della vasca battesimale scoperta nel 2000 presso la vicinissima chiesa del Santo Sepolcro.

La promessa formulata dall’autore di dar seguito adesso con gli altri due volumi, ai cui testi sta già attendendo, è appuntata per il prossimo riscontro di adempimento. E certo vale e varrà la promessa di questo stile discorsivo e gradevole così nelle corde di monsignore, che da prete e vescovo dell’ordinario normale si è fatto sempre premura di… farsi capire, sempre, da tutti. Perché è bello condividere e non si condivide nulla se si rimane impigliato, consapevoli o no, nelle maglie del solipsismo intellettuale. Che poi sarebbe l’esatto e stridente contrario della vocazione comunitaria a cui un uomo di Chiesa dice di sentirsi chiamato.

Non vorrei scivolare io qui nel… parlare difficile, ma pur (con minore arte di monsignor Piseddu) devo dire riprendendo un appunto di cui sopra: il gusto della storia, dello studio storico che non si imprigiona nei limiti evenemenziali ma si vuole allargare a comprendere le complessità, le cause e gli effetti ed i nessi, è – io credo – quanto di meno possa farsi compatibile con le incomprensibili esibizioni dei dotti senz’anima. Nella storia c’è l’umano, l’umano che la studia e l’umano che ha giocato sullo scenario ora indagato e con il quale l’analista cerca una spontanea relazione: per capire c’è bisogno di questo rimbalzo o questa associazione di umanità, che è cosa che sa superare, s’intende in stretto accompagno ai rigorosi codici interpretativi o dell’ermeneutica, ogni distanza temporale e culturale. Vale anche nella Chiesa, nella storia della Chiesa, nello studio della storia della Chiesa. E così se le chiese di pietra sono rivissute come chiese di anime, anche la descrizione di un altare o di un’effigie sacra non si risolverebbe mai in un puro affare scolastico. Quell’effigie rappresentata nelle particolari forme e tinte e scene di contesto per essere poi consegnata alla nicchia d’una cappella e, insieme, riversata nell’intimo utile dei quidam inginocchiati, dovrebbe poter rivelare, anche nella pagina dello studioso descrittore, il senso prezioso del suo esserci, la fecondità della missione. E dopo, soltanto dopo, comunicare a lui, all’interprete esperto d’arte – pregi e difetti stilistici… Funziona così, deve funzionare così. E monsignor Piseddu, nelle sue esposizioni, senza evitare pronunciamenti di valore, è attento e discreto in questo accompagnamento del suo lettore che giustamente deve godere della bellezza – preghiera essa stessa – ma non tutto chiude in un giudizio estetico.

Incaricato dalla Conferenza Episcopale Sarda di promuovere e coordinare le iniziative relative ai beni culturali del sistema ecclesiale isolano, va anche detto che a monsignor Piseddu va il merito di aver diretto una collana (purtroppo al momento incompiuta a causa di problemi editoriali) su Chiese e arte sacra in Sardegna. Un viaggio nelle dieci diocesi dell’Isola, in volumi (taluno in più tomi) ricchi di contenuti storici affidati a studiosi di particolare competenza (da Mauro Dadea a Simone Mereu e M. Antonietta Serra, Aldo Sari e Aldo Pillittu, Tonino Loddo e Gianni Murtas, ecc.) e di un apparato fotografico di primissimo livello curato da Gianflorest Pani.

Ripasso d’una biografia

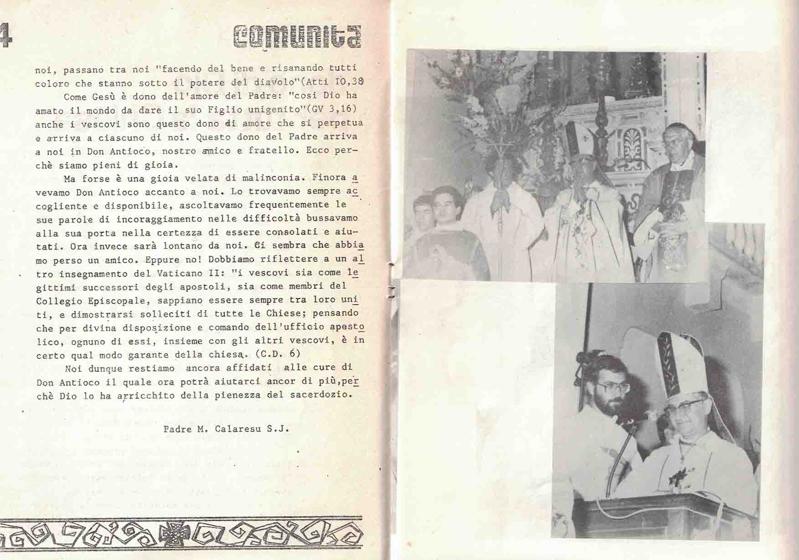

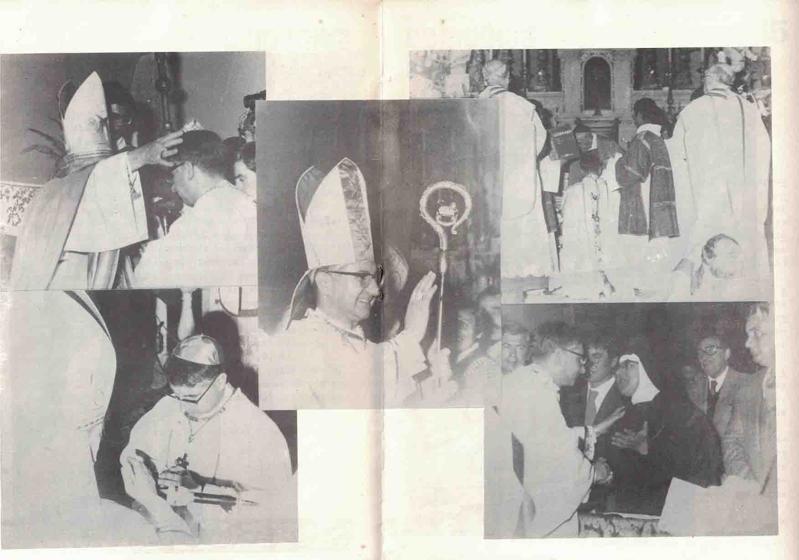

Nell’estate 1981, quando la Santa Sede (il papa Giovanni Paolo II – pochi mesi dopo il terribile attentato – su proposta e istruttoria della Congregazione dei Vescovi presieduta dal cardinale Sebastiano Baggio) ne deliberò la promozione episcopale con destinazione la diocesi di Ogliastra, don Antioco Piseddu era giovane ancora – soltanto 45enne – ma prete già da 21 anni, ordinato nella cattedrale di Cagliari e subito incaricato da monsignor Paolo Botto sia dell’insegnamento nel seminario minore di Cagliari (con rettore monsignor Giovanni Cogoni) che della vice assistenza della FUCI (titolare don Pier Giuliano Tiddia); promosso assistente nel 1965 (quando Tiddia raccolse la responsabilità del seminario per l’intervenuta nomina di Cogoni a vicario generale) egli continuò ad insegnare abbinando i due uffici fino al 1969 quando il nuovo arcivescovo – appunto il cardinale Baggio – gli chiese la disponibilità ad aiutarlo sbrigando le delicate incombenze della segreteria particolare in episcopio. Fu così fino al 1973, cioè alla partenza del cardinale per Roma: quattro anni pieni e pieni di impegni, di visite ed incontri ciascuno importante, da preparare e da elaborare nel “dopo”, tanto più che si trattò allora, per il cardinale, di svolgere anche le funzioni di presidente della Conferenza Episcopale Sarda. E se non fossero bastate a riempire l’agenda, oltre alle udienze date e ricevute con le autorità locali e regionali (politiche e accademiche, giudiziarie, militari e sanitarie, ecc.), le visite alle parrocchie vecchie e nuove e alle comunità e scuole più diverse, le contestazioni (e le risposte alle contestazioni) di qualche gruppo di più marcata sensibilità sociale (ci fu allora anche il futuro cardinale Becciu a volantinare davanti alle chiese per chiedere un maggior impegno della Chiesa istituzionale a pro dei senza casa!), ecc. – è da dire che ce ne furono, di occasioni d’impegno, anche di straordinarie: si consideri la preparazione della visita di papa Paolo VI a Cagliari nel 1970 ed il complesso, difficile e faticoso trasferimento del seminario regionale (e annessa facoltà di Teologia) da Cuglieri a Cagliari, con il collegato passaggio amministrativo dalla Compagnia di Gesù alla Conferenza Episcopale Sarda. Un travaglio eccezionale, sul quale io stesso sono tornato con vari scritti e su cui ha soprattutto pubblicato, in questi ultimi anni, l’ottimo don Tonino Cabizzosu.

Partito il cardinale per la prefettura della Congregazione dei vescovi – e mi concedo qui di esprimere molte riserve sul comportamento di quel dicastero nei riguardi di monsignor Oscar Arnulfo Romero, san Romero d’America!, cui furono imposte ingiuste e ingiustificate umiliazioni – fu pronta per lui, per don Antioco, una signora parrocchia da accompagnare – sì, da accompagnare più che da guidare, diremmo oggi con papa Francesco – negli anni in cui monsignor Giuseppe Bonfiglioli resse il bacolo della archidiocesi. Una parrocchia di gran prestigio, ancorché ridotta nelle dimensioni sia territoriali che di popolazione da diverse circostanze: nel territorio per l’intervenuta gemmazione della parrocchia di Nostra Signora del Carmine, nel viale Trieste, nella popolazione per il fenomeno di progressivo svuotamento del centro per le preferenze accordate dalle famiglie in boccio ai quartieri sì periferici, ma moderni, con case più confortevoli.

Forse destinato anche lui ad una cattedra episcopale, come avvenuto per altri sacerdoti che, e prima e dopo di lui (da Francesco Cogoni a Mosè Marcia, direi anche come Giuseppe Fietta indirizzato alla diplomazia e al cardinalato), avevano svolto le funzioni di segretario vescovile in Sardegna, era necessario egli maturasse una esperienza sul campo faticoso, ancorché bellissimo, del parrocato, a contatto diretto con le complessità pastorali (e canoniche) tipiche di una parrocchia: per questo il servizio di presidenza a Sant’Anna fu indovinato e prezioso, per lui e per la comunità. Potrebbe anche dirsi che per lui, per don Antioco, valse quel che Paolo VI volle valesse proprio per il suo cardinale Baggio che – essendo (nei disegni pontifici) destinato alla prefettura della Congregazione già concistoriale – appariva necessario che, lasciata la nunziatura brasiliana (prima era stato in Cile ed in Canada), maturasse esperienza sul campo della effettiva ordinaria e quotidiana conduzione di una diocesi. E Cagliari fu scelta dal papa per la bisogna.

A Sant’Anna don Antioco - gratificato dei galloni onorifici di “cappellano di sua santità” – fece bene, entrò facilmente in empatia con i suoi collaboratori distribuiti nei diversi organismi parrocchiali e con tutti i partecipanti. Curò la dignità delle liturgie e del canto sacro, il decoro della chiesa – a Cagliari la più capiente dopo la basilica di Bonaria e sempre bisognosa di manutenzioni – e gli appuntamenti catechetici di bambini, adolescenti e adulti, gli addobbi natalizi con gli artistici presepi di Guido Floris, ecc.; grande autonomia (e rispetto non di facciata) riconobbe al laicato organizzato e coordinato da uno dei primi consigli pastorali introdotti nell’ambito, e nell’abito, parrocchiale isolano (così con le autorevolissime presidenze del dottor Mino Spanu e della professoressa Iside De Zolt), e promosse anche diverse attività sociali (e fu sotto il suo parrocato che nacque, fra il molto altro, la cooperativa Stampace per il riuso abitativo delle case dismesse nel quartiere).

Intensa e fruttuosa fu, al tempo, la collaborazione (si direbbe la “sinergia”) con le famiglie religiose presenti sul territorio: cappuccini (in quegli anni furono vice parroci due di loro, padre Silvio e padre Salvatore), salesiani e gesuiti, oltre le suore dell'ospedale militare, dell'Asilo di San Giuseppe, le orsoline della Clinica Medica e Medicina del lavoro, e speciale impegno mostrarono, per due lunghe settimane, diversi padri redentoristi fattisi protagonisti delle “missioni parrocchiali” che coinvolsero molte centinaia di residenti stampacini.

Poi in Ogliastra, superparroco o parroco super. Nativo di Senorbì conosceva i ritmi mentali, le predilezioni familiari, gli interessi sociali del paese, dei paesi. L’Ogliastra come la Trexenta: e d’altra parte, anche nella storia, c’era stata quella sovrapposizione territoriale, di radice giudicale e di natura ecclesiale, fra la diocesi ogliastrina e quella di Suelli cessata nel 1420 per volontà di papa Martino V. La diocesi venne aggregata allora alla metropolitana di Cagliari.

Giorgio vescovo, nel Mille, ne sarebbe stato il fondatore: originario di Cagliari – ed a lui venne intitolata la chiesa che, forse dal Seicento e fino alle distruzioni belliche del 1943, affiancava Sant’Anna quasi a prefigurare una missione che da Stampace e appunto Sant’Anna sarebbe ripartita un giorno per l’Ogliastra! – fu evangelizzatore di quelle terre ed a lui seguirono, nel corso di quasi mezzo millennio, una trentina di presuli, nessuno come lui però mitrato tanto giovane: 22enne secondo la tradizione!

Nel 1969, che è l’anno stesso in cui venne a Cagliari il cardinale Baggio – del quale monsignor Piseddu fu dunque specialissimo collaboratore – la Santa Sede ripristinò, dopo un silenzio di cinquecento e più anni – il titolo episcopale di Suelli: da allora si sono susseguiti cinque vescovi, l’attuale è il nunzio apostolico presso lo Sri Lanka monsignor Brian Udaigwe, nigeriano-biafrano.

Superparroco o parroco super in Ogliastra, monsignor Piseddu subentrò al vescovo Salvatore Delogu trasferito a Sulmona in Abruzzo, non distante da quella Penne di cui all’inizio del Novecento era stato presule un altro sardo, il quartucciaio monsignor Raffaele Piras. Egli individuò subito nel binomio socialità-cultura, naturalmente fuso e nobilitato dalla stessa missione evangelizzatrice di San Giorgio, l’obiettivo dello sviluppo del suo episcopato. Da questo, e con impegno suo personale, anche sarebbe nato, o rinato, il mensile diocesano L’Ogliastra, e così il premio ogliastrino San Giorgio, sarebbero venute inoltre molte pubblicazioni esito di variegate ricerche esplorative della storia del territorio (d’altra parte in diocesi il canonico Flavio Cocco tenne cattedra non da poco per lunghi anni).

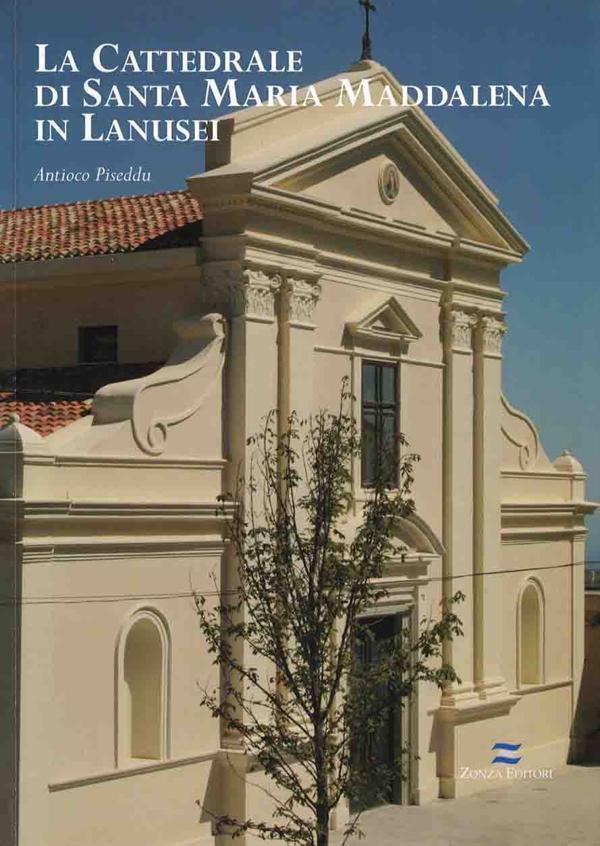

E come nel 1975 aveva portato in tipografia le cinquanta pagine illustrative di storia e pregi architettonici e d’arte di Sant’Anna, e dal 1977 aveva avviato sull’Almanacco di Cagliari le puntate descrittive delle chiese cittadine, così a Lanusei monsignore non avrebbe potuto mancare di produrre una guida della cattedrale intitolata a Santa Maria Maddalena (uscita nel 2009). Né, peraltro, soltanto di chiese – ancora chiese di pietra ma con tutte le precisazioni di cui sopra – avrebbe scritto, ma anche di santi: e di San Giorgio per primo, ovviamente, sia perché – lui l’autore – stampacino d’elezione sia perché collega di quell’apripista. E dunque ecco San Giorgio di Suelli vescovo dell’Ogliastra nei più antichi documenti (uscito in due edizioni, 1983 e 1998, con seguito in un altro intervento dal titolo “Nuove ipotesi su San Giorgio di Suelli e la presenza bizantina in Sardegna”, in Studi ogliastrini 2010).

Un vescovo ricercatore e scrittore

Va a merito indubbio di monsignor Piseddu la promozione, in collaborazione con Tonino Loddo e Minuccio Stochino, della Biblioteca Ogliastrina (cf. Ogliastra 1981-1991, Lanusei, 1996), nonché della serie degli Studi ogliastrini (ad abilissima direzione di Tonino Loddo e, direi, partita da un’intuizione del compianto padre Vincenzo M. Cannas – ricordato dal vescovo con un bellissimo scritto uscito nel n. 6 del 2001 di Studi –, giunti ormai alla XVI edizione ed inclusivi di qualcosa come 120 articoli e saggi, una decina dei quali a firma proprio del nostro monsignore).

Fra quei contributi meritano un richiamo particolare “La preghiera di un antico navigante arabo: manoscritto del sec. XVIII custodito nella biblioteca diocesana di Lanusei e “Una misteriosa pergamena in lingua Gheez del Museo diocesano di Lanusei” (cf. i fascicoli del 1999 e del 2003) così come la recensione del lavoro di Mario Mereu su Antonio Scorcu medico e filantropo (cf. fascicolo del 2001).

Degli studi di rimando ogliastrino andati in stampa, a firma del vescovo, negli anni ’90 e Duemila, ricorderei ancora Profilo biografico di Amalia Usai apostola dell’Azione Cattolica, Ilbono 1914-1945, 1991 ed anche Padre Virgilio Mirto, sacerdote educatore missionario vittima, 2005. Ricorderei inoltre una nota dal titolo “Escalaplano: paese dai mille colori” nel collettaneo Escalaplano, Arkadia, 2011, ed in ulteriore, andando però indietro di qualche anno, in Sardegna Fieristica rispettivamente del 1989 e del 1992, gli articoli “Grammatica e catechismo: l’istituto salesiano di Lanusei, una storia che dura da oltre novant’anni” e “Manager con la croce: Mons. Emanuele Virgilio, il vescovo che tra il 1910 ed il 1923 promosse la redenzione dell’Ogliastra”.

Non dimentico delle sue origini senorbiesi, generose energie spese nel tempo, già dai primissimi anni ’70, don Antioco, a frugare pazientemente fra archivi e memorie tanto da ricavarne materiali abbondanti per svariate pubblicazioni. Valga una rapida rassegna: Vita e opera di Giuseppe Antonio Lonis, scultore sardo del sec. XVIII, 1974, andato il replica sommaria nel 2003 con il titolo Profilo biografico di Giuseppe Antonio Lonis scultore del secolo XVIII (e ricordo che sullo stesso artista senorbiese l’autore pubblicò un articolo sull’Almanacco di Cagliari edizione 1976); Senorbì. Note per una storia, monografia uscita in due edizioni: nel 1981 e, arricchita dalle fotografie di Gianflorest Pani, nel 2001. Ad esse si è di recente aggiunto Le antiche leggende di Senorbì, Grafiche del Parteolla, 2016.

In questo stesso contesto richiamerei anche Segolay, un paese scomparso fra storia e leggenda, uscito nel 1972 – quando svolgeva le funzioni di segretario del cardinale - su Frontiera, la bella rivista diretta da Remo Branca e cui prestò una intensa collaborazione Ottorino Pietro Alberti, al tempo rettore del seminario regionale di Cagliari e ancora professore alla Lateranense di Roma, non ancora vescovo. E, presentato da una nota dello stesso monsignor Ottorino P. Alberti, d’indubbio rilievo è, risalente al 1997, il già richiamato Francesco Desquivel e la ricerca delle reliquie dei martiri cagliaritani nel sec. XVII.

Responsabile per la CES dei beni culturali religiosi nonché referente per la materia della lingua sarda nella liturgia, altri suoi contributi andrebbero aggiunti alla corposa bibliografia del presule: “Lingua sarda: una o molteplice?” in Limba lingua language: lingue locali, standardizzazione e identità in Sardegna nell’era della globalizzazione, 2001; Dio della bellezza: nota pastorale sulla tutela e l’incremento del patrimonio artistico-culturale della Chiesa, 1987-1988; “I beni culturali della Chiesa in Ogliastra” in Ogliastra: identità storica di una provincia, atti del convegno di studi Jerzu-Lanusei-Arzana-Tortolì, 23-25 gennaio 1997; “Una mostra che fa rivivere la fede dei padri” in Estofado de oro: la statuaria lignea nella Sardegna spagnola (con promozione del Ministero per i beni e le attività culturali), Janus, 2001. Non stonerebbe associare ai tanti titoli anche Divina quae pulchra: scritti di estetica e teologia offerti ad Antioco Piseddu, uscito dalla facoltà Teologica della Sardegna nel 2016.

Naturalmente nel novero non mancano gli scritti religiosi donati da monsignore, nelle sue più strette vesti apostoliche, alla propria comunità. Ne richiamo qualcuna: In cammino insieme… Lettera pastorale di Mons. A.P., vescovo di Ogliastra: ai sacerdoti e fedeli della Chiesa di Ogliastra e a tutti gli ogliastrini, 1983 (ne ebbi dono da lui quarant’anni fa e subito rinforzò la sezione dedicatagli nella mia biblioteca); Signore accresci la nostra fede: nota pastorale su Fede e superstizione, 1990; Uomini incontro a Cristo: una nota pastorale per gli uomini, 1992; Famiglia come piccola chiesa: lettera pastorale di mons. A.P: vescovo di Lanusei in occasione della sua seconda visita pastorale, 1994; I laici nella parrocchia: lettera pastorale, 1999; La Famiglia per il futuro del mondo: secondo momento del Piano pastorale diocesano pluriennale (“La Speranza non delude”), 2010.

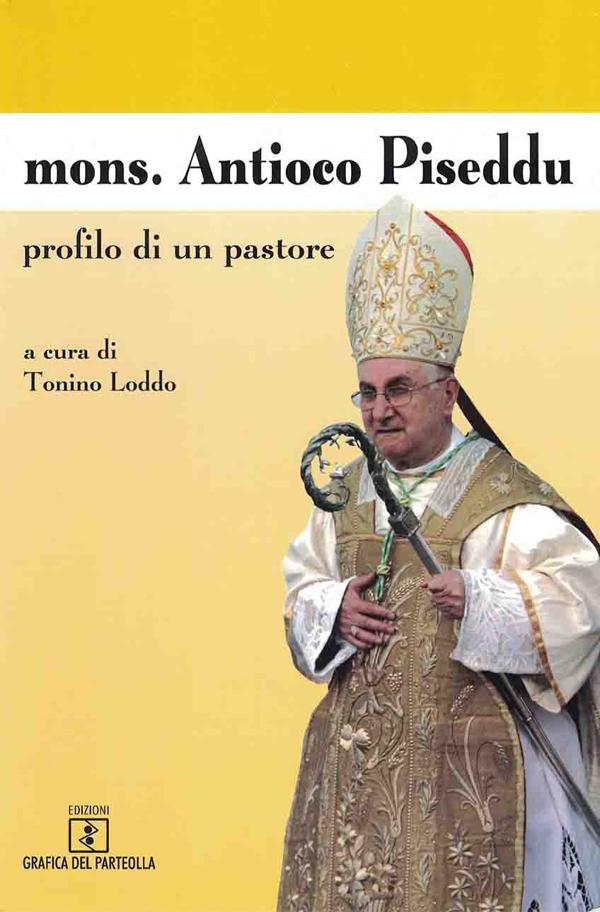

Come si sarebbe giustamente convenuto, i riconoscimenti sono giunti, al nostro monsignore, ripetuti e abbondanti. Valga qui citare soltanto questi: Studi in onore di Mons. Antioco Piseddu, a cura di Tonino Loddo, Zonza editori, 2002; Studi ogliastrini cultura e società, vol. IX, 2008; Mons. Antioco Piseddu profilo di un pastore, a cura anch’esso di Tonino Loddo, Grafiche del Parteolla, 2014. Più di cinquanta i contributi scientifici che fondono e/o distinguono la persona e l’opera del presule ed il profilo storico-sociale della diocesi affidatagli e da lui servita fino al 2014, dunque per ben 33 anni. Tutto cominciò con un corposo numero unico dal titolo L’Ogliastra a mons. Antioco Piseddu nel giorno del suo ingresso in Diocesi: 29 novembre 1981… O forse cominciò con il saluto e l’incoraggiamento dei suoi stampacini di Sant’Anna che gli dedicarono un numero speciale della loro rivista Comunità (direttore l’ineffabile Paolo Matta che fu il primo laico della diocesi e forse dell’intera Sardegna a ricevere i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato grazie proprio al tandem Tiddia-Piseddu)…

Devi accedere per poter commentare.