Ripensando Ottone Bacaredda. I moti cagliaritani del 1906, fra povertà e modernità

di Gianfranco Murtas

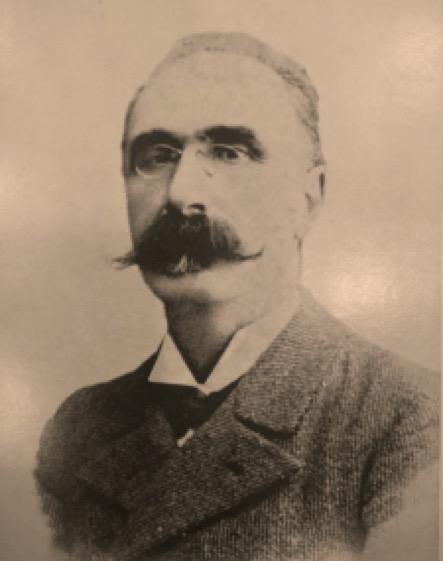

Quella frase cui s'è attribuita la grave responsabilità d'esser stata come il classico fiammifero buttato in un deposito di benzina - «Se non potete comprare carne mangiate baccalà», o qualcosa di simile - sembra che Ottone Bacaredda non l'abbia mai pronunciata. Un suo assessore sì, ma occorre attribuirla a lui, al sindaco, perché qualcuno, a torto o a ragione, è dell'avviso che egli abbia fatto il suo tempo.

Non si tratta solo di particolari, di dettagli. La documentata verità dei fatti riporta all'individuazione anche delle cause retrostanti, del movente ultimo, politico, oltre quello occasionale, economico.

Adesso – prime settimane dell’A.D. 1907 – la medievale chiesa stampacina di Santa Restituta è trasformata in una grande aula di tribunale dove sono ascoltati ben centosettanta imputati e circa settecento testimoni, duecentonovanta a carico e quattrocentoquarantasette a difesa: tutti a render conto di cos'è stato quel maggio infernale in cui le classi povere della città si sono ribellate al carovita e - ritenutesi incomprese o addirittura sfidate dall'Amministrazione e da quel sindaco borghese - hanno divelto i binari, rovesciato e buttato a mare vetture e carri-merci e botti, devastato gli uffici daziari di Santa Gilla e il porto, San Benedetto e Villanova, "requisito" il carico di pane viaggiante sui furgoni della Sussistenza, a Stampace, e quant'altro. Proprio nella piazzetta davanti alla stazione ferroviaria hanno pure coperto di pietre quei carabinieri e quella truppa da cui verranno, come risposta, alcuni spari, due anche mortali.

Le responsabilità morali del sindaco Bacaredda forse non sono state quelle attribuitegli. Certo è, però, che i disastri materiali e soprattutto i morti e i feriti, e le conseguenze politiche, non facili a riassorbirsi, di quello sfogo disperato e irrazionale della massa (che i partiti popolari, i socialisti soprattutto, non hanno saputo controllare e guidare), ci sono stati davvero, senza neppure rimanere episodio isolato nella regione. Che tutta è bruciata in quel mese: dai paesi del circondario cagliaritano fino all'Iglesiente, e al Gerrei e a Campeda e a diverse zone della provincia di Sassari.

Nebida, Gonnesa, Villasalto, Bonorva, ecc., diventate teatro dell'esplosione della rabbia incomposta d'una popolazione esasperata dalla durezza delle condizioni di vita. L'arrembaggio distruttore ha investito casotti daziari e rivendite alimentari, prime fra tutte quelle gestite dalle società minerarie, e poi esattorie e municipi, e poi ancora cantine e caseifici industriali, a seconda del luogo. Ma morti e feriti sono rimasti sul campo ovunque, perché la violenza della popolazione povera ha dovuto fare i conti con la repressione del fuoco dei militi.

La rivolta era nata fra i ceti medi, quelli dell'impiego cosiddetto "civile", ma poi era trasbordata nelle classi più umili del lavoro dipendente, che avevano consumato tutto il carburante della rivoluzione possibile. E la rivoluzione, sa rivoluzioni - ma quella vera - aveva significato devastazioni, saccheggi, rovine materiali, guasti politici e istituzionali, e soprattutto morti e feriti, un numero impressionante di dossier penali nel Tribunale, una serie infinita di questioni denunciate e riconosciute come clamorosamente aperte, meritevoli di una risposta certo non solamente di polizia, ma civile e politica. All'irrazionalità dei fuochi di sa rivoluzioni si doveva replicare con un atteggiamento di attenta comprensione delle cause originarie, vere. Di quel gran disastro, di quegli stessi scoppi d'ira devastanti e indimenticabili, occorreva capire il perché vero e situarlo nelle circostanze di fatto, presenti e passate e anche remote, e sul campo delle attese inappagate, delle omissioni colpevoli, dei ritardi nell'assunzione dei carichi di responsabilità nelle scelte amministrative.

Non serviva ed anzi era evidentemente controproducente la risposta della prepotenza, la risposta del più forte, la minaccia implicita in chi blaterava d'uno stato d'assedio municipale o quasi. Bacaredda l'aveva capito, lui che conservava però grande, anzi piena, la diffidenza personale per quei capi-popolo che potevano o volevano arrivare in Consiglio, arrivare magari sulle poltrone di assessori in Giunta, con la loro demagogia, con la loro fretta.

Cagliari cambiava, assorbiva la linfa del tempo così intensamente interpretata e condizionata dal giolittismo, colle sue pazienze, i suoi gradualismi, e insieme le sue spregiudicate manovre di potere, secondo quel principio o sistema machiavellico che combinava fini e mezzi. È vero: il carovita diventava un pretesto, era una strumentalizzazione scientemente posta in essere dai capi dell'Estrema cittadina, ma a muovere i ceti popolari nella loro protesta erano i disagi reali prodotti dalle condizioni di sfruttamento nel lavoro, di sofferenza nello stato quotidiano. E tutto questo contava più dell'esclusione dalla "vita democratica", dal suffragio universale, dalle scelte di fondo dell'Amministrazione.

Città di più di cinquantamila abitanti, Cagliari contava solamente il 5 o il 6 per cento di iscritti nelle liste del voto politico. Erano i limiti del liberalismo che Giolitti avrebbe progressivamente reso meno invalicabili; la democrazia era un'altra cosa, possibile forse domani, anzi dopodomani. Restavano intanto fuori dalla "città politica" quei settori largamente maggioritari della popolazione che pure contribuivano col loro lavoro e in misura prevalente a creare la ricchezza materiale della città, la città dei nuovi opifici, la città dei traffici commerciali e del porto, la città delle grandi opere pubbliche.

La coscienza politica operaia misurava solamente la sua debolezza, la sua confusione. Spinta dalle emergenze, dalla pressione delle esperienze di vita dei ceti che rappresentava, la sinistra tendeva a scambiare i valori della politica con quelli del sindacalismo. Il repubblicanesimo, il movimento democratico-mazziniano, che pure seguiva il principio base dell'educazione popolare e non si riduceva mai alla pochezza di un materialismo operaista scontava un inserimento, un radicamento, sociale che a Cagliari non era - nonostante le continue messe solenni di abati cavallottiani o garibaldini - capace di creare un’opinione o un’opinione larga quanto necessitava; il movimento socialista ancora pagava gli scotti di un assestamento sul piano dell’ideologia non meno che dell’organizzazione partitica, il radicalismo poi viveva della luce riflessa di qualche super anticlericale professionista o intellettuale non sempre trasparente negli obiettivi proclamati in piazza e in teatro.

Dapprima era stata l’Associazione degli impiegati civili a chiedere una maggiore sorveglianza sui prezzi dei generi di più largo consumo. Una possibile soluzione poteva intravvedersi nella formula cooperativistica magari mediata dall'intervento comunale. Bisognava premiare colla riduzione delle tasse quegli assegnatari di box al mercato della carne e del pesce che avessero calmierato per loro conto i prezzi, bisognava aprire forni e macellerie che pure rispettassero i cartellini popolari.

E dopo i segnali partiti dagli impiegati civili - piccola burocrazia pubblica di contabili e segretari presso le poche aziende industriali e le più numerose commerciali operanti in città - c'era stata in febbraio l'agitazione dei trecento portuali. Il loro problema stava come e più che nelle altre categorie nel binomio orario di lavoro-salario. Quindici ore al giorno fra scafi e gru erano troppe davvero, insopportabili, e la diaria di tre lire e cinquanta assolutamente irrisoria. Il loro era stato uno sciopero duro, boicottato dalla polizia, sgarrettato dai disoccupati corsi sulle banchine a sostituire chi mancava… Fino alla promessa di un adeguamento salariale quando il lavoro era stato ripreso.

Poi era toccato, in marzo, ai commessi di negozio, che finalmente riuscivano a strappare il riposo settimanale, conquista sindacale di eccezionale rilievo anche per il costume, per le abitudini e i valori di vita. E ancora era stata la volta dei fornai, che chiedevano di ridurre di tre ore la loro pesantissima giornata lavorativa. E subito i militari erano stati comandati a produrre per tutti cercando di togliere così ai lavoratori in lotta l'appoggio della popolazione. Uno sciopero lungo questo dei fornai con divisioni interne sia nel fronte padronale che in quello operaio con lampi anche di violenza. La città era quotidianamente attraversata da cortei di vocianti.

Ma il fuoco acceso dalla sinistra politica e sindacale, anche dal sindacalismo spontaneo, ardeva in tutt'Italia. A Torino c’erano stati duri contrasti con le forze dell'ordine e s’erano contati i morti. Il 5 maggio a Cagliari veniva proclamato lo sciopero generale. Speculatori senza anima né senso civico aizzavano il fuoco attorno al Municipio. Poteva la sola Amministrazione risolvere tutti i problemi sollevati? Certamente no, benché non meno vero era che al Consiglio e alla Giunta mancava la piena consapevolezza della gravità della malattia che scuoteva Cagliari.

Il meccanismo di sviluppo che il capitalismo emergente aveva imposto alla città ed all’intera regione s'imperniava sulla regola infernale dell'esportazione abnorme anche dei generi di primo consumo: calando l'offerta disponibile per il mercato interno a fronte di una domanda che invece era per sua natura incomprimibile, aumentavano i prezzi e si restringeva conseguentemente la possibilità di soddisfare i bisogni essenziali. La più eclatante applicazione di questo principio del cosiddetto "mercato aperto" in una città di mare come Cagliari toccava ovviamente il settore ittico. Ma non era un caso isolato. La lievitazione dei prezzi era generalizzata, riguardava il latte, la carne, tutto. Lo stesso Bacaredda - riflettendo a posteriori - avrebbe scritto nel suo Ottantanove cagliaritano: «Nelle epiche lotte dell'umanità per la conquista dei più sacri diritti il ventre non lascia mai di accampare i diritti suoi e poiché non ha orecchi, come diceva Catone, non ascolta ragioni».

L'affanno di vivere nei bascius, l'affanno di pagare fitti spropositati per case indegne d'una condizione civile, l'affanno di coniugare pranzo e cena in famiglie con bambini numerosi almeno quanto le punte di due mani, l’affanno della disoccupazione o del precariato senza mai uno scorcio d'ottimismo, salvo quello rappresentato del pensiero, misto di speranza e d'angoscia, dell’incerto viaggio per l’America. Dalla città, non meno che dai più poveri centri dell'interno della regione erano cominciate quelle traversate: lunghe più d’un mese in sei anni avevano lasciato l’Isola più di sedicimila sardi, un terzo dei quali solo in quell'anno maledetto.

Ora le sigaraie della Manifattura sommavano alle altre anche la loro protesta. Al gran comizio contro il carovita, il 13 maggio, intervenivano Salvatore Diaz, esponente del PRI cittadino, il professor Curti e tre operaie che accendevano ancor di più gli animi raccontando la spocchia di quel sindaco che avrebbe liquidato tutte le proteste con una battuta inammissibile: «Se le triglie vanno a due lire il chilogrammo, faccio loro tanto di cappello e compro baccalà». In più c'era stato il "no" alle richieste avanzate per spezzare, con un ventaglio di accorgimenti tecnici, la spirale del carovita (chiusura temporanea del mercato, eliminazione delle celle frigorifere, complici dell'aggiotaggio, abolizione della "quarta regia", cioè del balzello che colpiva i pescatori).

L'ordine del giorno approvato dall'assemblea popolare recitava: «La cittadinanza cagliaritana, radunata in comizio, delibera che sia provveduto urgentemente dal Comune di Cagliari contro il rincaro dei viveri, impegnandosi a mantenere viva l'agitazione fino a quando non sia appagato il desiderio della popolazione». Era poi sembrato che l'Amministrazione avesse accolto le richieste: aperti due mercati nuovi, a Terrapieno e al Carmine, promessa la definizione in tempi rapidissimi di una moderata tabella-prezzi per la carne ed il pane. Ma ora si ribellavano i rivenditori del mercato, nel Largo, ostili a ogni imposizione fiscale.

Tutto s'incupiva; cominciava il ciclo delle dimostrazioni. Respinti dalla forza pubblica davanti ai cancelli sbarrati del mercato, i manifestanti si dirigevano verso le Ferrovie secondarie, nel viale Bonaria, e il Gasometro, nell'attigua via Nuova, a due-trecento metri dalla Manifattura tabacchi. Occorreva irrobustire il corteo, svuotare uffici e negozi e fabbriche. Arredi e vetri saltavano ovunque, s'annunciavano i più gravi saccheggi, il caos nel porto. Cresceva l'eccitazione.

Proseguendo a "zeta", la marcia puntava sulla Scaffa, uscita occidentale della città. Bandiera rossa in testa e una gran pagnotta infilzata nell'asta, obiettivo del corteo era la distruzione del casotto dell'appaltatore della "quarta regia" e degli uffici daziali. Eseguito. E finalmente ecco il teatro tragico della stazione delle Reali.

Un rigido e spesso cordone di carabinieri, soldati dell'Esercito e guardie municipali impediva a chiunque l'accesso nel recinto ferroviario, era lì a scongiurare che riuscisse il tentativo di "rubare" al loro lavoro gli operai delle officine. Era iniziata una sassaiola, la replica era stato il fuoco. Due i morti, giovanissimi, venti e passa i feriti. E la rabbia popolare scoppiava letteralmente scatenava il finimondo. Finivano a mare le botti colme di vino, erano divelte le rotaie delle tramvie.

Nuovo comizio e imperiosa richiesta all'Amministrazione su tutto il fronte delle necessità popolari: abolizione dei dazi di consumo, municipalizzazione dei servizi pubblici, applicazione rigorosa delle leggi sul lavoro e sull'istruzione obbligatoria, costruzione di case operaie, refezione scolastica a carico del Comune e... dimissioni del Consiglio.

Il sindaco replicava con un manifesto affisso nelle strade: «Concittadini! I luttuosi fatti di ieri hanno gettato nella costernazione la città tutta, non avvezza fin qui che a manifestazioni di nobile civismo, devota a quelle tradizioni di ordine e libertà che le assegnavano un posto tra i paesi già innanzi nel progresso.

«All'indomani di uno sciopero legittimamente iniziato e felicemente composto con pieno e meritato successo dei lavoratori, il giorno stesso in cui la vostra Rappresentanza, accogliendo le più urgenti richieste della classe disagiata, si impegnava a tradurle in atto nel più breve tempo possibile, quando il buon volere delle autorità tutte conciliava alla calma, un improvviso moto popolare, una subitanea sovraeccitazione d'animi veniva a conturbare la tranquillità cittadina, ad arrestare il proficuo lavoro, a diffondere il dolore e lo sgomento d'una catastrofe.

«Nel nome sacro di una fratellanza umana, per quella tolleranza di idee e per quella cordialità di rapporti che sempre hanno unito le nostre classi sociali, per la tranquillità delle famiglie, per la tutela dei comuni interessi, per l'avvenire della città nostra, noi facciamo appello al cuore di tutti i cittadini e di quelli stessi che propugnando le oneste rivendicazioni operaie vorranno agevolarne il trionfo, scongiurando il ripetersi di troppo dolorosi avvenimenti.

«Adoperiamoci tutti con spirito di patria carità a diffondere una parola di pace, promettitrice di migliore avvenire, infervoriamoci tutti in un'opera benedetta di fraterna riconciliazione. Il ritorno al lavoro non ridonerà solo la tranquillità al paese, ma ci metterà in grado di mantenere le fatte promesse».

Era il quindici maggio. Già il sedici, però, la Giunta si dimetteva, sostituita da un commissario prefettizio che immediatamente rivolgeva «un caldo appello alla cittadinanza» perché volesse desistere «dai dolorosi fatti che da qualche giorno rattristavano l'animo di tutti» e confidava, «mediante l'aiuto e il consiglio degli onesti e degli intelligenti», di studiare ed adottare prontamente tutti quei provvedimenti che avessero potuto «meglio corrispondere» alle richieste popolari.

Anche l'arcivescovo monsignor Balestra faceva sentire la sua voce; così dal campo politico altri non mancava di invitare alla ragionevolezza. Compresi i repubblicani. Con proprio decreto il prefetto diceva "no" a qualsiasi manifestazione pubblica: «processione, riunione, assembramenti, comizi». Al porto intanto le navi sbarcavano truppe militari: ben cinquemila unità, in tre-giorni, fra il 16 e il 18. La vita della città poi riprendeva lentamente, progressivamente, l'ordine pubblico veniva ripristinato, ma le questioni sociali che erano state sollevate rimanevano tutte aperte.

Per tre giorni L'Unione Sarda non era uscita a causa d'uno sciopero dei poligrafici. Anch'essa era stata coinvolta nelle violenze che avevano squassato l'intera città e non solo la città. Riprendeva le pubblicazioni «con l'anima profondamente addolorata per i fatti cui era stato dato di assistere» e «per il sangue umano versato in un tragico conflitto».

A caratteri di scatola annunciava: "I tragici avvenimenti di questi giorni. Lo sciopero generale a Cagliari. Le quattro giornate". Ed i sottotitoli scandivano i ritmi di quelle giornate di fuoco, gli scenari che mutavano, i quadri della rabbia e dell'ira collettiva, dell'irrazionalità dei più facinorosi, dei più violenti, dei più incontrollati e incontrollabili che si susseguivano...

Fra i manifesti affissi in città, il quarto giorno era comparso anche quello dei repubblicani. Un appello, un altro, rivolto alla ragionevolezza, alla moderazione, alla difesa dell'interesse generale, ché solo all'interno di quello era possibile difendere durevolmente il proprio.

«Concittadini! - recitava il messaggio - l'agitazione degli animi creata dai fatti deplorevoli di questi giorni ci spinge ai seguente appello: È necessario che la vita cittadina, ormai troppo turbata, riprenda il suo normale e pacifico svolgimento.

«Lavoratori! con quell'entusiasmo che trova fondamento nella fede nostra, con quell'amore che ci è sempre stato guida, per coloro che sono i produttori della ricchezza e del benessere sociale, noi abbiamo seguito i vostri moti, siamo stati per voi larghi di consiglio e di opera. E questa Sezione repubblicana vi accompagnò in tutte le vostre manifestazioni, dalle quali si sperava una conquista di diritti sacrosanti. Noi repubblicani dividemmo di questi giorni con voi i dolori terribili pei recenti eccidi, e questi deplorammo, e le gioie nascenti dalla speranza che fra breve a tutti giustizia sarebbe resa.

«Ma quando, Lavoratori, alla speranza subentrava ieri sera la certezza della conquista dei vostri diritti, e parte di voi, nonostante tale certezza, si abbandonò nelle braccia di chi non ha coscienza né senno, né cultura politica ed economica e, dando voto di sfiducia a coloro che i vostri diritti avevano tutelato, voi vi pronunziaste per la continuazione dello sciopero generale, noi repubblicani sentimmo di doverci arrestare e di non seguirvi in atti che riteniamo inconsulti e inopportuni. Noi che speravamo che da questa lotta nel campo economico voi prendeste arie e lena per distruggere un'amministrazione inetta e imbelle, fatale agli interessi più vitali di voi, delle vostre famiglie, sentiamo in coscienza di non potervi più seguire.

«Non pusillanimità né debolezza ispiraci ma il sentimento e la coscienza di non poter condividere responsabilità che contrastano coi nostri principi e col vostro benessere.

«Lavoratori! sempre con voi e per voi, siamo oggi costretti a non assecondarvi nella continuazione dello sciopero generale causa di gravissime conseguenze e di perturbazioni economiche, colla certezza ed assicurazione che sempre quando siano in forse i comuni destini, lavoratori, saremo sempre con voi a difesa delle ragioni proletarie».

La medesima sezione aveva già fatto proprio l'ordine del giorno sullo sciopero generale votato dal Comitato centrale del partito. Riecheggiavano gli stessi motivi, i motivi della ragionevolezza, dell'autocontrollo, della misura, della correlazione sempre necessaria e verificabile tra le cause e gli effetti: «Considerando che il sanguinoso conflitto di Torino, ultimo della serie svoltosi nelle varie regioni d'Italia, è il risultato di un complesso di cause politiche che danno al nostro Paese il triste privilegio degli eccidi, non rimovibile senza un fondamentale rinnovamento della vita politica dello Stato al quale tende la propaganda repubblicana; considerando che lo sciopero generale è arma essenzialmente rivoluzionaria da adottarsi solo nelle estreme contingenze, e quando possa efficacemente agire per il raggiungimento di una grande finalità, anche a costo di supremi sagrifizi personali; considerando ancora che l'esperienza recente insegna come, ridotto a forma di semplice dimostrazione, lo sciopero generale ha effetti politici disastrosi, senza possibilità di alcuna azione efficace contro gli eccidi; delibera di non assumere la grande responsabilità di contribuire a spingere le masse ad inadeguati conflitti».

Poi, improvviso, un flash della Sardegna Cattolica, il 27 maggio: «Furono tratti in arresto gli avvocati Efisio Orano e Salvatore Diaz, il prof. Ciro Guidi, il rag. Scano, il dott. Ferraris, il Sig. Curreli di Serramanna [...]. Ci limitiamo a far voto che siano sollecitamente stabilite le singole responsabilità e non sia prolungata oltre i limiti strettamente necessari la detenzione di coloro la cui responsabilità è più apparente che reale».

Le infinite contraddizioni d'una città. Giusto un mese prima che si desse fuoco alle polveri, negli stessi giorni in cui ogni agitazione ne germinava un'altra e si disponevano per il gran botto le micce della rivolta, centinaia di cagliaritani - fino a tremila ogni sera - facevano la fila davanti al botteghino del Reale, su Barracconi tutto ghisa e legno vagamente liberty che un certo Nunez aveva allestito di lato al cantiere del nuovo palazzo civico e all'angolo fra la via Roma ed il largo Carlo Felice, in faccia al porto, per far conoscere alla città le meraviglie del cinematografo. Così dall'11 aprile le "Ventitré proiezioni animate riproducenti episodi della vita e della passione di Nostro Signore Gesù Cristo, al suono di un organo benedetto" si alternavano ogni sera a pellicole tipo "Il giro del mondo in ottanta giorni" o "Il gran treno delle meraviglie" o "La sfortunata regina Maria Antonietta di Francia" o "La Gerusalemme liberata" od ancora "La rotta navale di Tsushima e la resa di Pori Arthur" o "Le avventure di don Chisciotte". Il che —bisogna riconoscerlo - era ben diverso dallo spettacolino (semplici proiezioni di diapositive) offerto già da un anno dal Concerto Elvetique, a palazzo Manca, che aveva fatto rimpiangere le mosse e i gorgheggi delle canzonettiste tutto pelle e pizzi, che per decenni avevano fatto la fortuna del locale.

La rivolta come breve intervallo fra i due tempi d'un film. A luglio l’Iris prendeva il posto del Reale, la gestione Mazza sostituiva quella Nunez. Ventilatori e ozonizzatori mitigavano le sofferenze imposte agli spettatori dall'umida calura serale cagliaritana. Per non dire poi del "ghiaccio fresco" che un caffè a lato del cinematografo vendeva a buon prezzo. "Le mille e una notte" e "Le quattrocento farse del deserto" erano i primi titoli - fra l'aritmetico e l'onirico - che tentavano di far dimenticare la durezza dell'oggi storico.

04 Ott 2021

Interessante coincidenza che, nel mese che precedette e preparò il maggio cagliaritano del 1906, venisse proiettato il film "La sfortunata regina Maria Antonietta di Francia". La frase attribuita al sindaco Ottone Bacaredda "Se non potete comprar triglie, contentavi del baccalà" sembra infatti mutuata da quella attribuita alla regina di Francia "S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche!". In entrambi i casi si tratta di aneddoti spurii creati ad arte per caratterizzare un avversario politico additandolo al popolo esasperato come insensibile e arrogante? Di certo vi è che nessun uomo politico può essere sempre all'altezza della situazione e, se Bacaredda ha straordinari meriti, la sua classe dirigente non riuscì ad interpretare il malcoltento popolare come espressione di una reale e profonda crisi, diffusa a livello nazionale e causata da fattori sistemici. Certi errori possono indebolire o distruggere una carriera politica per evidenti ragioni, ma non possono o non dovrebbero cancellare i meriti precedentemente acquisiti, che una ricostruzione storica attenta riesce sempre a riconoscere e omaggiare. Per questo è decisamente molto apprezzabile un intellettuale che mostri la capacità di scrivere con serenità sulle défaillances, vere o presunte, di figure alla cui memoria è legato per diversi vincoli ideali.

Devi accedere per poter commentare.